博文

未知大规模互联系统在线分散式动态事件触发控制

|

引用本文

何怡睿, 苏涵光, 张化光, 栾鑫洋. 未知大规模互联系统在线分散式动态事件触发控制. 自动化学报, 2025, 51(9): 2011−2026 doi: 10.16383/j.aas.c240262

He Yi-Rui, Su Han-Guang, Zhang Hua-Guang, Luan Xin-Yang. Online decentralized dynamic event-triggered control of unknown large-scale interconnected systems. Acta Automatica Sinica, 2025, 51(9): 2011−2026 doi: 10.16383/j.aas.c240262

http://www.aas.net.cn/cn/article/doi/10.16383/j.aas.c240262

关键词

自适应动态规划,动态事件触发控制,大规模系统,控制受限

摘要

针对一类系统动态未知且受互联项影响的非线性互联大规模系统, 提出一种新的在线分散式动态事件触发控制(Dynamic event-triggered control, DETC)方案. 首先, 构建基于神经网络的辨识器来重构互联系统的未知内部动态. 其次, 使用自适应评判网络在事件触发机制下学习近似最优控制策略. 在所设计的动态事件触发控制机制下, 各子系统独立地设计自己的控制策略, 且各控制策略的更新是异步进行的. 也就是说, 各个分散式事件触发条件和控制器仅依赖于各自子系统的局部状态信息, 而无需频繁获取相邻子系统的信息, 从而规避通过通信网络在子系统间传递状态信息的需求. 然后, 借助李雅普诺夫稳定性定理, 从理论上证明所提出的闭环控制系统状态和评判网络权值估计误差都是最终一致有界的. 最后, 通过一个数值仿真示例和一个实际工程示例验证了所提出的动态事件触发控制方法的有效性和实用性.

文章导读

近年来, 物理互联的大规模系统协调控制问题已成为研究热点. 在这类系统中, 确保全局稳定性需要仔细考虑众多高度耦合的子系统和控制组件. 这些系统广泛应用于处理海量数据, 提供关键服务以及执行复杂控制任务, 如机器人系统[3−5]和能源管理系统[6−8] 等. 本文重点关注一类大规模非线性互联系统, 旨在提出一种高效、可靠的分散式控制方案, 以提升系统的控制性能. 大规模互联系统往往由众多子系统组成, 各子系统间通过无线通信实现彼此间的信息交流. 采用这种无线通信网络系统[9−11]设计可实现对物理环境中各种参数的实时监测和精准控制. 这类系统不仅具有高度的灵活性和可扩展性, 还能够在复杂环境中保持稳定的性能, 因此在生产生活中具有广泛的应用场景和推广前景.

然而, 在工业应用中, 大规模系统的控制问题面临着两大技术挑战[12−14]: 1)网络控制架构的有限通信带宽和计算资源导致通信延迟、数据丢失的问题日益突出, 尤其是当涉及更多子系统和复杂互联操作时, 数据传输和计算负担急剧增加, 从而严重影响控制性能; 2)大规模系统通常展现出未知的系统动态和非线性互联特性, 使得借助精确数学模型分析控制过程变得极为困难. 此外, 测量误差和环境噪声的存在进一步加剧了这一问题的复杂性.

针对问题1), 为满足互联大规模系统在通信带宽方面的限制, 研究者们提出了基于事件触发的控制方法[15−20], 以解决分散式或分布式控制中通信资源有限、带宽受限的问题. 与传统时间触发控制方法不同, 它允许控制动作只在需要时被执行, 避免不必要的控制策略更新. 同时, 信息传输仅在满足特定触发条件时才会执行, 可显著减少子系统与控制器之间以及不同子系统之间的信息交换.

针对问题2), 多位研究者致力于开发分散式或分布式控制架构[15, 21−25]. 例如Wu等[18]通过采用多项式系统框架对非线性大规模系统进行建模, 这种方法不仅提高了模型的准确性, 还使得控制系统更加高效和可靠. 文献[21−22] 中采用辨识器模型来消除未测量状态和未建模动态的影响, 从而提高系统的稳定性和性能. 其中, 文献[21]所提出的在线事件触发方法和自适应模糊分散式控制算法为系统动态未知的互联非线性大规模系统提供有效途径. 综上所述, 基于事件触发的控制方法以及分散式或分布式控制架构为解决复杂的互联大规模系统的控制问题提供了有效的技术手段.

近年来, 自适应动态规划(Adaptive dynamic programming, ADP)方法在理论研究[26−32]和实际应用[32−37]中都取得了显著进展. 在理论研究方面, ADP方法已被广泛应用于解决各类控制问题, 王鼎等[26]开发了一种离散时间非线性系统的迭代神经动态规划方法, 用于设计近似最优调节器. 文献[27]通过设计孤立子系统的相应最优控制器解决未知互联大规模系统的分散跟踪控制问题. Zhao等[29]通过设计基于神经网络的辨识器, 提出一种基于ADP的分散式控制方法, 有效避免互联项有界性的常见假设. 在实际应用方面, ADP方法同样展现出了强大的潜力. Wei等[36]借助ADP算法提出一种微电网中最优约束自适应学习电池顺序管理方法, 通过迭代得到最优的电池顺序控制策略, 为微电网的稳定运行提供有力支持. 此外, 文献[37]首次将基于强化学习的ADP方法应用于漂浮式风力涡轮机的结构控制, 取得了显著的效果.

然而, 上述文献在探讨互联大规模系统的分散或分布式控制时, 并未充分考虑到巨大的传输负担问题. 尽管文献[15, 17−19, 25]采用基于事件触发的控制策略来减轻通信负荷, 但这些研究的前提都是系统动态已知, 且未将输入受限的情况纳入考量. 同时, 在工业过程控制中, 输入受限是一个必须面对的现实问题. 这意味着设计的控制器需要在满足这些外部条件的限制下依然能够实现预期的性能. 文献[16]针对受不确定性和未知动态影响的大规模系统, 研究其在输入受限下的事件触发控制问题. 然而, 该研究主要侧重于解决特定参考轨迹的跟踪问题, 所提出的方法并不能直接应用于大规模系统的调节问题. 鉴于此, 本文的研究动机在于开发一种针对未知非线性大规模系统的输入受限分散式控制方法. 该方法旨在保证系统稳定性的同时, 有效减少系统资源的占用空间, 从而满足工业过程控制中对于通信效率和性能稳定性的双重需求.

本文关注一类非线性大规模系统, 设计基于神经网络的辨识器来识别系统内部的未知动态和互联项. 此外, 为减轻通讯网络的通信和计算负担, 本文设计出一种新的分散式控制策略. 同时, 在理论上证明互联系统的稳定性和权值估计误差的最终一致有界性. 本文的贡献可以概括为三个方面.

1)针对系统内部动态未知的非线性大规模互联系统, 本文基于现有事件触发ADP算法[38−40], 提出一种基于动态事件触发的自适应动态规划控制算法, 推导一种输入受限下的触发条件, 因为该方法不需要控制输入信息, 所以避免控制器和事件生成器之间的信息传输, 因此节省更多的通信资源. 此外, 本文通过在触发条件中引入死区运算进一步减少算法的计算负担.

2)与现有的离线辨识算法[40−41]不同, 本文使用基于神经网络设计的辨识器在线逼近未知的系统内部动态. 同时使用辨识得到的系统动态指导控制策略的设计, 从而实现系统的稳定运行, 这一即时控制特性使得本文所提出的方法更适于工业推广运用.

3)所设计的分散控制器仅使用对应子系统的本地状态信息, 不依赖于系统的全局状态, 并且动态事件触发算法的设计也是相互独立的. 因此, 不同子系统间的测量数据和控制信息是异步传输和更新的.

本文的内容安排如下: 第1节首先建立具有未知动态的互联大规模系统, 并设计基于事件的控制框架. 第2节设计辨识器模型和评判神经网络模型, 并给出受控系统的全局稳定性证明. 第3节提供对事件间隔时间下限的理论推导过程. 第4节使用两个仿真算例证明本文方法的正确性. 最后, 第5节对本文进行总结.

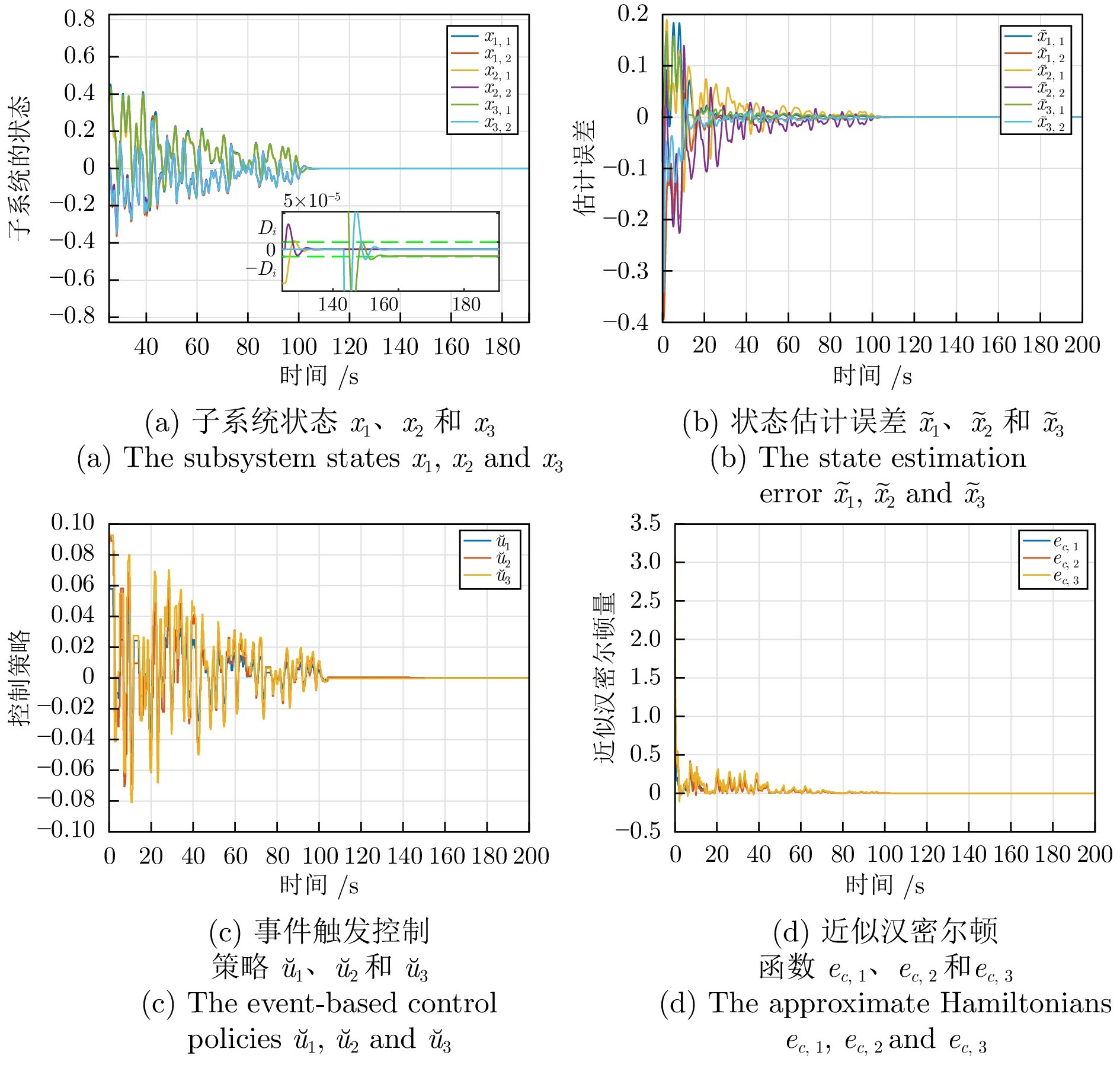

图1 三阶互联系统(67)控制过程

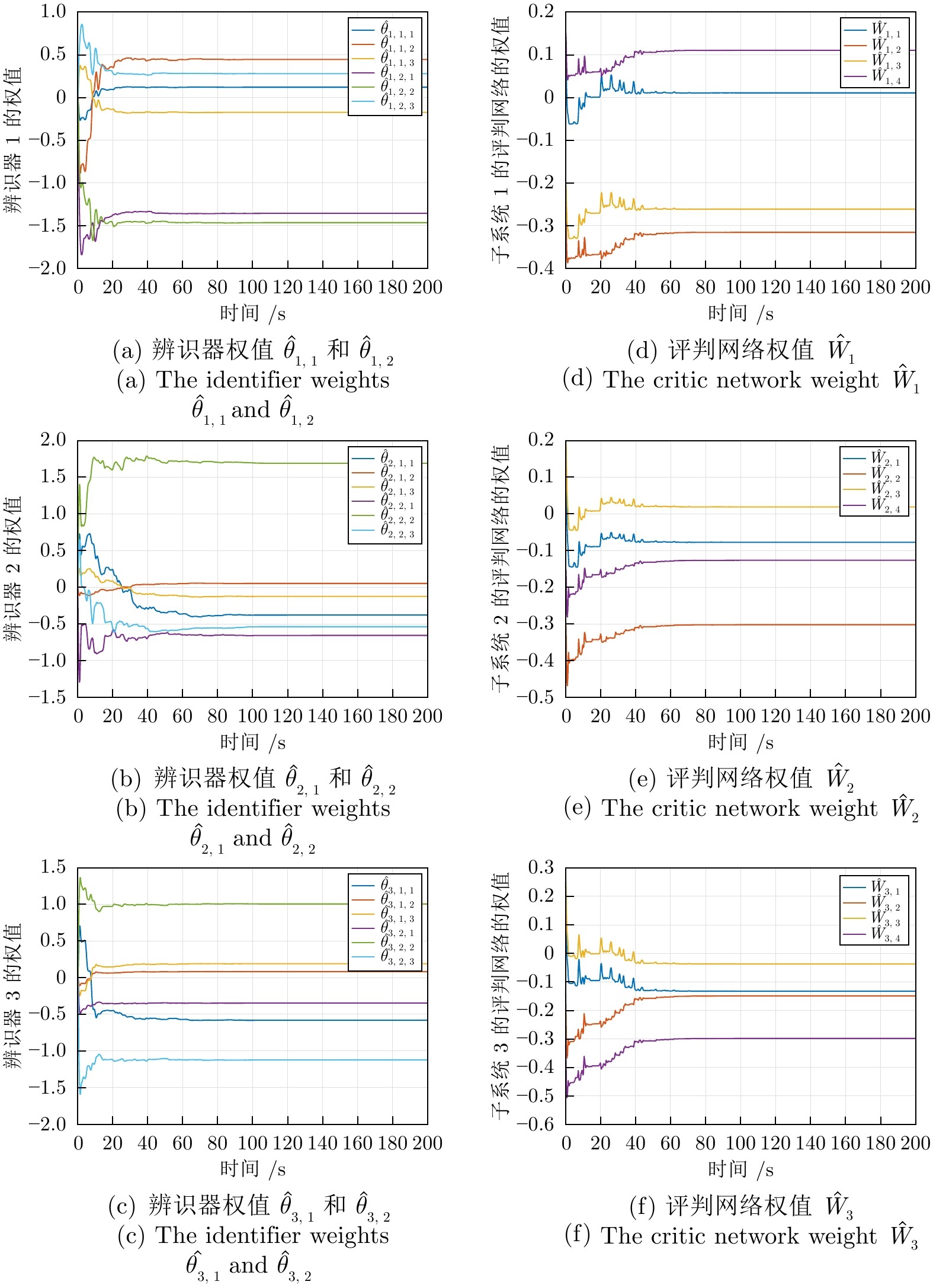

图2 三阶互联系统(67)控制过程中的辨识器权值和评判网络权值

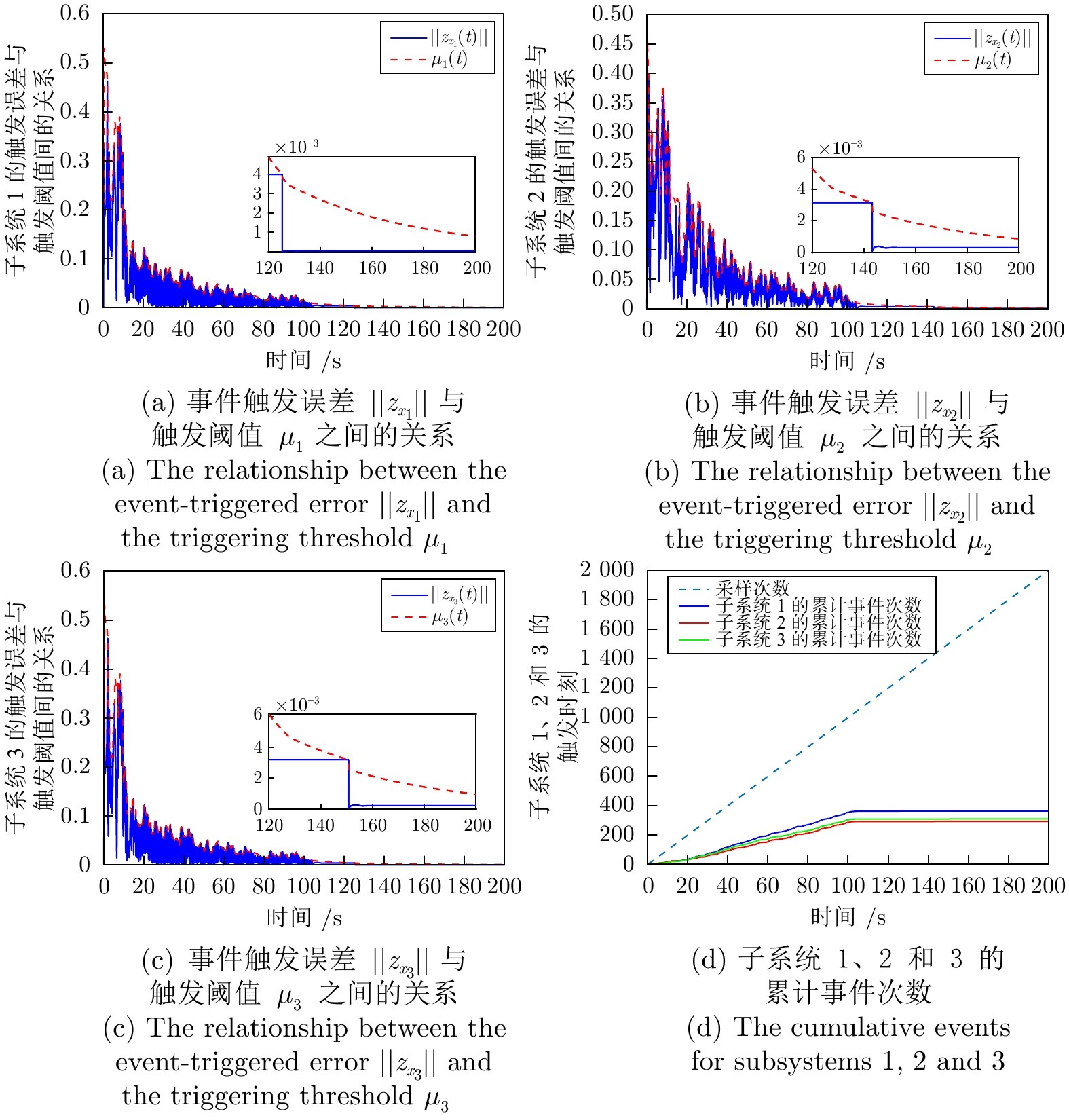

图3 三阶互联系统(67)控制过程事件触发误差与触发阈值之间的关系

本文提出一种面向未知非线性大规模互联系统的分散式自适应事件触发控制策略. 首先利用辨识器进行系统动态的重构, 随后分别设计静态事件触发和动态事件触发控制机制下的分散式控制方案以确保互联系统的稳定, 并减少通信网络在数据传输过程中的负担. 接着从理论上证明使用本文所设计的事件触发控制条件不会引发Zeno现象. 文章最后通过一个数值示例和一个实际工程示例验证了所提方法的有效性.

作者简介

何怡睿

哈尔滨工业大学航天学院硕士研究生. 主要研究方向为大规模系统的最优控制, 事件触发, 自适应动态规划. E-mail: 20212366@stu.neu.edu.cn

苏涵光

东北大学信息科学与工程学院副教授. 主要研究方向为综合能源系统及其优化控制, 自适应动态规划, 人工智能技术. 本文通信作者. E-mail: suhanguang@ise.neu.edu.cn

张化光

东北大学信息科学与工程学院教授, 教育部长江学者, IEEE Fellow. 主要研究方向为自适应动态规划, 模糊控制, 网络控制, 混沌控制, 能源互联网. E-mail: hgzhang@ieee.org

栾鑫洋

东北大学信息科学与工程学院博士研究生. 2024年获得东北大学硕士学位. 主要研究方向为大规模系统的最优控制, 综合能源系统, 自适应动态规划. E-mail: luanxinyang_daria@163.com

https://wap.sciencenet.cn/blog-3291369-1506846.html

上一篇:有向图同构判定方法

下一篇:多层Snapback网络化数据采样系统能控性