博文

器物自有尺度,考古当用古尺

||

基于形制和纹饰的比照,专家对同一件铜器的断代看法不同,相差一百五十年以上也是有的,但大家都说方法正确,只是运用有些区别。北京平谷刘家河、河北藁城台西村的两处遗址,学界皆称为商代(简报[1] 截图如下);不过,前篇博文说明多件铜器(含铁刃兵器) 适用周尺21.5 cm,范铸于文王受命建元之后。

[1] 袁进京,张先得. 北京市平谷县发现商代墓葬. 文物, 1977(11):1-8+96-99

[2] 唐云明, 刘世枢. 河北藁城台西村的商代遗址. 考古, 1973 (5): 266-271+329-331

这就否定了基于形制纹饰的铜器断代方法。事情重大——专家著作该化为纸浆以应证“考古之残酷”真是不少呢,值得再说几句。

1 简报[2]介绍藁城台西村遗址铜器11件 (不计直径10 厘米的12件铜泡),多件肯定适用周尺21.5 cm。如铜鼎口径14、高18.3 cm, 六寸半和八寸半皆过0.2 mm;算是两个长度半寸规整而偏差0.5 mm之内,倘若没有尺寸设计巧合几率小于百分之一。

铜戈通长28.0 cm一尺三寸过0.5 mm,援长九寸,阑宽四寸,三者皆算是整寸偏差1 mm,倘若没有尺寸设计,如此铜戈出现几率千分之一;且不说还有援根部宽三寸,内长三寸半、宽二寸,只是后者形体有些失准而原因不明。

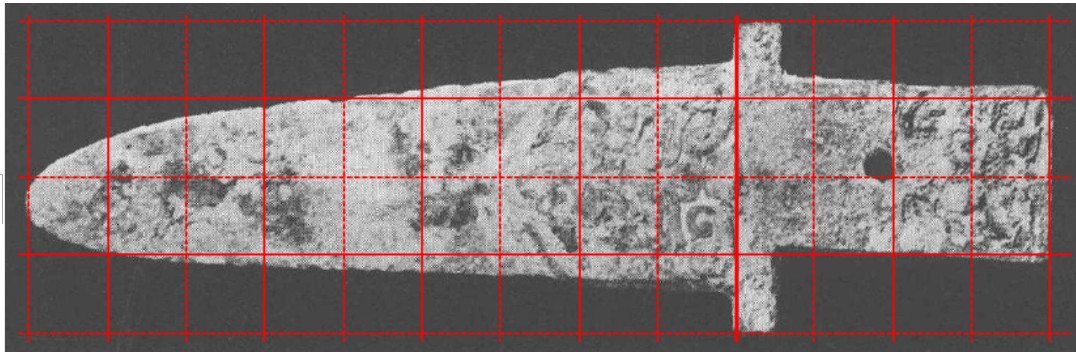

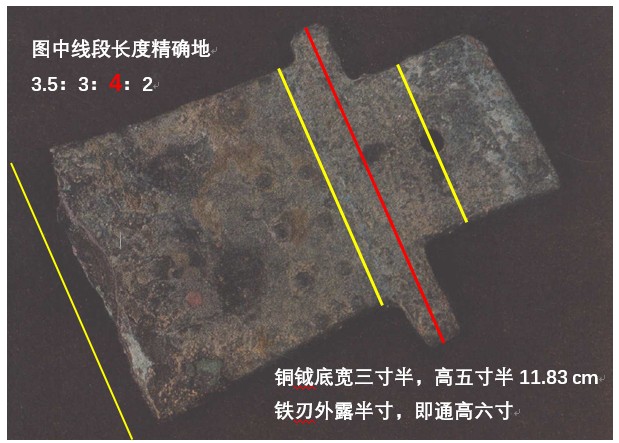

藁城“铁刃铜钺”,刃部断失,残长11.1、阑宽8.5 cm。 俯视照阑宽四寸(8.6 cm),而内宽2寸、阑下宽三寸;三个宽度就算整寸偏差2 mm,没有设计而巧合的几率小于1/125 。照片皆从简报[2]截图,纵横比例保持不变而调整大小。其他器物不再细说。

[2] 唐云明, 刘世枢. 河北藁城台西村的商代遗址. 考古, 1973 (5): 266-271+329-331

[3] 唐云明. 藁城台西商代铁刃铜钺问题的探讨. 文物, 1975 (3):57-59

[4] 叶史. 藁城商代铁刃铜钺及其意义. 文物, 1976 (11) :56-59

[5] 李秀辉, 程瑜, 韩汝玢. 柯俊、夏鼐与藁城商代铁刃铜钺. 今日科苑, 2019 (1):18-25

2 藁城铁刃铜钺得到学界重视,夏鼐(1910-1985)先生曾长期关注,并协助将相关成果介绍到国外。倘若夏鼐先生在世,见到上面测算或许会问,“周尺21.5 cm,商朝用尺呢?”

3 回答是:商尺19.7 cm,证据是充分的。

[6] 杜迺松. 谈毓祖丁卣等三件商代长铭铜器. 文物, 1984 (10):47-50+105

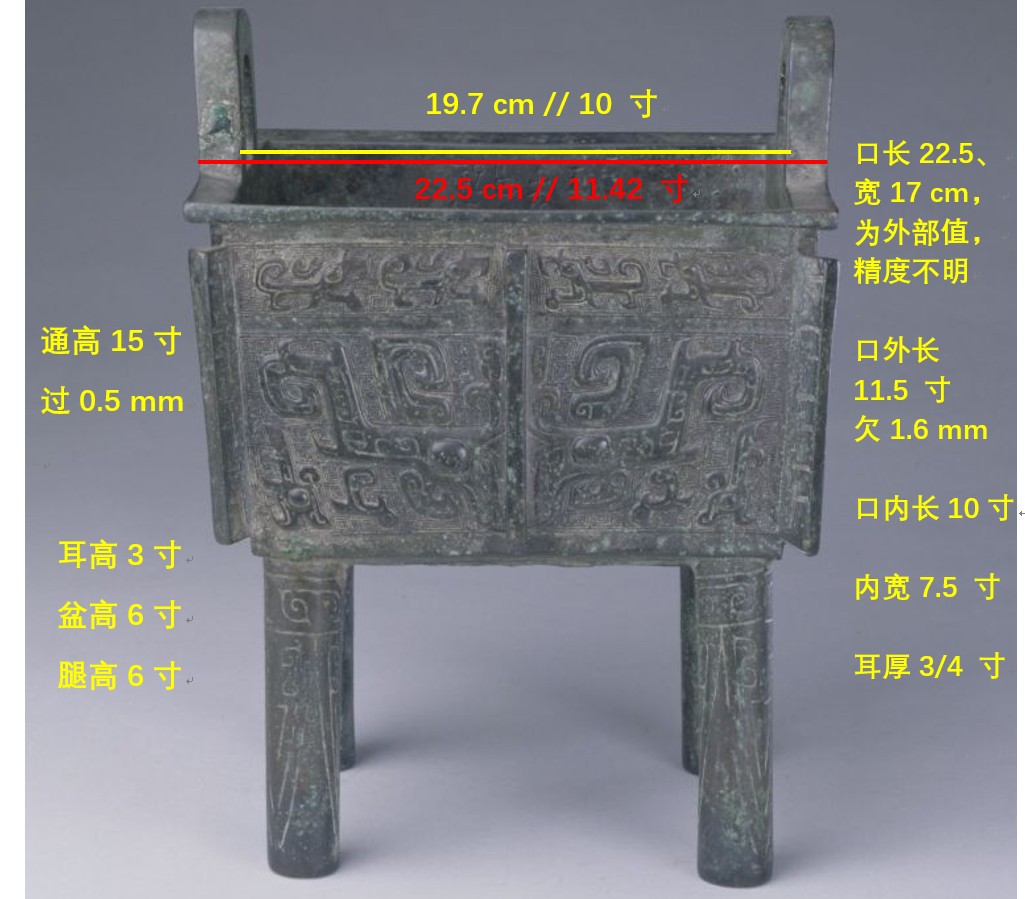

杜迺松(1937-2023)先生介绍故宫博物院藏三件商代长铭铜器,卣器高23.7、宽16厘米,簋高14.2、口径19.7 厘米,方鼎高29.6、口径长22.5、宽17 厘米。七个数据中有三个精确到毫米的数据为整寸:十二寸过0.6 mm,十寸整,一尺五寸过0.5 mm。倘若没有尺寸设计,长度如此规整的可能性不足1/10,七个有三个规整的几率小于 C(7,3)X9^4/10^7=2.3%。

仅凭上面的论证,说存在尺长19.7 cm,当然力度较弱。故宫博物院网站有铜簋和方鼎的清晰照片(已做链接,请点击),可以做些测算和推测——以古尺测量古物就能理解古人所思。

3.1 簋口径19.7 cm 一尺整,圈足底径七寸准确;高14.2 cm 七寸过4.1 mm,测算圈足高二寸,推测腹深五寸而底厚4.1 mm。纹饰高一寸半、上距沿口一寸,以及耳孔高二寸半、宽一寸,都是准确。

3.2 方鼎高29.6 cm一尺五寸过0.5 mm;口径长22.5、宽17 cm,即11.42寸和8.63寸,数据精度不明。若口径长22.5 cm 准确,则一尺一寸半欠1.6 mm,图上测算鼎口内长一尺19.7 cm 欠1~2 mm(请注意黄色尺寸线的右端),即耳厚是精确的3/4 寸;推测口内宽七寸半,即长边沿宽半寸。所言皆设计值,而青铜范铸当然有偏差,需要实际测量才能知道。

方鼎高一尺五寸,基于上面的照片完全可以判断耳高三寸、鼎盆高六寸、腿高六寸。从文[6] 以及网上照片判断,耳宽三寸、孔宽一寸半。所言皆设计值,而青铜范铸当然有偏差,需要实际测量才能知道;不过,偏差小于 2 mm 即一分、多在 1mm 即半分之内则是肯定的。

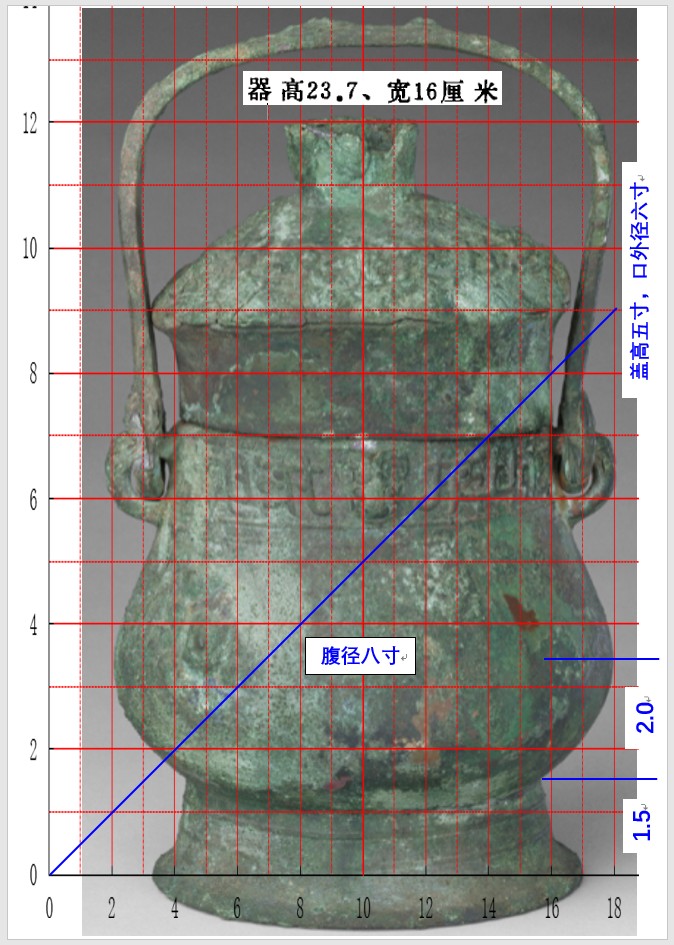

3.3 从故宫数字文物库找到毓祖丁卣的照片,为见说明;文[6] 介绍的器高23.7、宽16厘米,是盖顶高度和环耳宽度。将盖顶高23.7 cm 一尺二寸过0.6 mm 调整为图上24.06 cm,即图上2 cm 为一商寸,恰好能置入A4 页面。对馆藏照片简单测算如下。

器高23.7 cm 一尺二寸过0.6 mm,宽16 厘米八寸过2.4 mm想来是耳环外侧相距,而图上腹径八寸(15.76 cm)准确;圈足高一寸半、底径七寸也是准确(后者图上尺寸因摄影变形相对偏小)。盖高五寸(从上向下分为1、2、2寸三段)、口外径六寸;盖口下方的卣体高七寸,最大腹径居中。卣口内径五寸的可能性很大,其余如子母口的高度和直径不再猜测。

3.4 卣和簋为章乃器(1897-1977)先生捐赠,方鼎为清宫旧藏。不必研究铭文、器形和纹饰,仅凭尺寸严谨足以判断三件传承器物为商代珍品。

3 青铜器有尺寸设计,而器物可以清晰地展示所用尺件的寸长。铜簋口径10寸、腹深5寸,方鼎高15寸、口内长10寸,(卣口内径5寸尚属猜测),这些主要尺寸是五寸的倍数,想来该有一尺为十寸。已经测算的商代器物数以百计,商朝尺度19.7 cm 完全没有疑问。

笔者五年前能够说出“器物自有尺度”,实属上天眷顾;而学界至今未能接受“考古当用古尺”,实在费解呢。

五千年尺度的演变图及说明(20240916) https://blog.sciencenet.cn/blog-275648-1479886.html

https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1485278.html

上一篇:形制纹饰不足以为铜器断代——陨铁使用的年代

下一篇:南京大学藏“商代青铜鼎”为夏朝器物