博文

人类的祛魅历程

||

引 言

这是一个宏大的哲学、社会学和历史学命题,它描述了世界图像从充满神灵、魔法和意义的整体,转变为一个客观、因果、可计算的机械过程。

“祛魅”一词,最经典的解释来自德国社会学家马克斯·韦伯。他认为,现代化进程在本质上是一个以理性化为主导的“世界祛魅”过程。在这个过程中,原本萦绕在世界之上的神秘、神圣和巫术色彩被驱散,取而代之的是冷静的因果规律和工具理性。

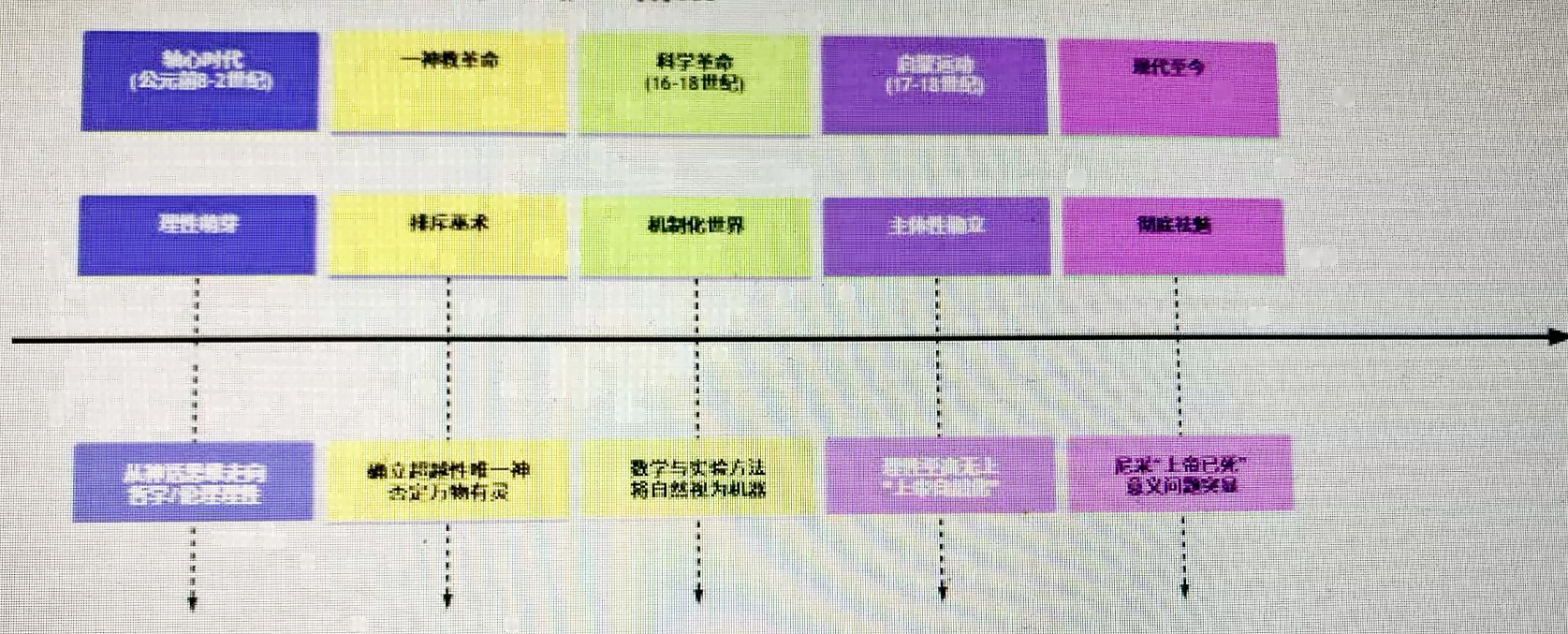

这场深刻的转变并非一蹴而就,而是一个跨越数千年的漫长历程。下图清晰地勾勒出了其核心发展阶段与内在逻辑:

轴心时代(公元前8-2世纪)理性萌芽,经历了从神话思维走向哲学/伦理理性的一神教革命,经历了排斥巫术确立超越唯一神,否定万物有灵的科学革命(16-18世纪),机制化世界数学与实验方法将自然视为机器启蒙运动(17-18世纪)主体性确立理性至高无上“上帝自然化”现代至今彻底祛魅尼采“上帝已死”意义问题突显人类祛魅历程的核心阶段

下面,我们来详细解析这一历程中的关键转折点及其深远影响。

祛魅的关键历史节点

1. 轴心时代:理性化的开端

如前所述,这是祛魅的第一次巨大浪潮。希腊哲学家用水、火、逻各斯等自然本原取代人格神;孔子“敬鬼神而远之”,关注现世伦理;印度《奥义书》用“梵”统一众神,佛教拒绝神秘主义。他们用理性、伦理和逻辑,开始对古老的神话世界观进行“消毒”。

2. 一神教(特别是希伯来传统):对巫术的系统性排斥

韦伯强调,犹太教-基督教的“反对偶像崇拜”是祛魅的重要推动力。它否定一切地方神、自然精灵和巫术的有效性,将神提升为全知全能、超越自然的造物主。这意味着自然本身被“掏空”了神性,成为一个被造的、可以被人类理解和管理的客体。这是“世界的觉醒”,为科学探索扫清了一个重要的观念障碍。

3. 科学革命(16-18世纪):决定性的突破

哥白尼、伽利略、牛顿等人用数学语言描述自然规律,确立了机械论宇宙观。世界不再是一个有目的、有生命的有机体,而是一台精准运转的巨大钟表。笛卡尔的“心物二元论” 将精神世界(心灵)与物质世界彻底分离。物质世界被理解为纯粹延展的、可测量的广延物,可以被无情地分析和解剖。

至此,“如何”(How)的问题彻底取代了“为何”(Why)的问题。科学不再追问世界的“目的”和“意义”,只关注其“机制”和“因果”。

4. 启蒙运动:理性的至高无上

启蒙思想家将理性奉为最高法庭,一切传统、宗教和权威都必须接受理性的审判。“上帝”本身也被理性化,成为自然规律的代名词(自然神论),或者被完全驱逐(无神论)。世界彻底成为一个客观的、中立的、没有内在价值与意义的舞台。

祛魅的深远后果

祛魅是一把双刃剑,它带来了巨大的成就,也引发了深刻的危机。

1. 积极面:现代世界的奠基

科学的爆炸式发展:没有祛魅,就没有现代科学。将自然对象化、数学化,是进行科学研究的前提。

技术的巨大进步:对世界因果机制的掌握,使得改造自然、创造物质财富的能力空前增强。

现代制度与法律的建立:理性化催生了科层制、法治社会等,它们追求的是可计算、可预测、非人格化的效率。

个人的解放:从神秘的、压迫性的传统力量中解放出来,获得了思想的自由和个体的自主性。

2. 消极面:现代性的危机与“意义”的失落

“意义”的危机:这是祛魅最核心的代价。当星辰不再是神祇的居所,森林不再是精灵的家园,生命不再是神圣的恩赐,世界就失去了其固有的、令人敬畏的意义。韦伯称之为“意义的丧失”。

工具理性的霸权:理性主要被理解为一种计算和达成目的的工具(工具理性),而忽视了其对价值、目的本身进行思考的能力(价值理性)。这导致了对效率的极端追求,而忽略了“我们为何要这样做”的根本性问题,可能使人陷入“铁笼”。

“上帝已死”的震撼:尼采的宣言是祛魅的终极表达。最高价值的自行贬黜,导致了普遍的虚无主义。如果不存在一个超验的根基,那么道德、真理和生命的意义将立足于何处?

当代的回应:“复魅”的尝试?

面对祛魅带来的冰冷图景,现代和后现代思想也在尝试各种形式的“复魅”——当然,这不是回到原始的巫术,而是以新的方式为世界重新找回意义。

1. 浪漫主义运动:通过艺术、文学和情感来反抗冷酷的理性。

2. 存在主义:承认世界本身没有意义,但强调人必须为自己创造意义。“人是人的未来”。

3. 深层生态学:试图重新赋予自然以内在价值和“神圣性”,反对将其仅仅视为资源。

4. 后现代主义:解构单一的、宏大的理性叙事,允许多元、局部和差异性的“小叙事”存在,这本身也是一种对单一理性图景的反抗。

人类的祛魅历程,是一部从“附魅”的、充满神秘声音的世界中走出来,运用理性照亮黑暗,同时也承受随之而来的寒冷与孤独的史诗。它是理性为自己加冕的加冕礼,也是一曲悼念失落神性的挽歌。今天,我们依然生活在这部史诗的后续章节中,如何在高度理性化的世界里,安放我们对于意义、神圣和整全性的永恒渴望,是祛魅留给我们这个时代最深刻的课题。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1505961.html

上一篇:抽象思维:从概念、原理到学说与知识体系

下一篇:轴心时代的复古思潮从何而来?