博文

抽象思维:从概念、原理到学说与知识体系

||

抽象思维是人类智慧的核心,它让我们能够超越具体、个别的经验,去把握世界的普遍规律和深层结构。这里,按照从基础到宏观的顺序,系统阐述抽象思维如何从概念到原理,再到学说,最终形成知识体系的构建过程。

当然,本文是在现代科学哲学基础上展开讨论的,并非古代自然哲学体系的构建模式。如果将两种知识体系进行对比研究,那就是本文即将引出的另外一个话题。

第一层:概念——思维的基石

1. 定义与本质

概念是抽象思维的起点和基本单元。它是对一类事物共同本质属性的概括性表征。

从具体到抽象:我们看到苹果、橘子、香蕉,抽象出“水果”这个概念。它舍弃了颜色、大小、味道等具体特征,只保留“可食用、多汁、植物果实”等核心属性。

符号化:概念通常由词语或符号来代表(如“力”“能量”“正义”“市场”)。这使得复杂的思考和交流成为可能。

2. 功能

简化认知:我们无需记住每一个具体的苹果,只需调用“苹果”这个概念即可进行思考。

归类与识别:根据概念,我们可以将新事物归类(“榴莲也是水果”)。

思维运算的基础:没有概念,判断和推理就无法进行。

第二层:原理——概念的连接与关系

1. 定义与本质

原理是概念与概念之间稳定的、规律性的关系。它通常表现为一个判断或命题,解释了“在什么条件下,会发生什么”。

从属性到关系:如果说概念是点,原理就是连接这些点的线。例如,我们有“力”“质量”“加速度”这些概念,牛顿第二定律(F=ma)则揭示了它们之间的定量关系。

因果性与规律性:原理往往指向因果关系(“因为施加力,所以产生加速度”)或普遍的运作规律(“供求关系决定价格”)。

2. 功能

解释现象:用已知原理来解释观察到的具体现象(“苹果落地是因为万有引力”)。

预测未来:根据原理,可以预测在特定条件下将会发生什么(“根据空气动力学原理,我们可以预测飞机的升力”)。

指导实践:原理是技术应用的理论基础(“根据电磁感应原理,我们制造了发电机”)。

第三层:学说——原理的系统化整合

1. 定义与本质

学说是由一系列相互关联的原理、概念和假设构成的、对某一领域现象进行系统化解释的思想体系。它比原理更宏大、更复杂。

从线性到网状:学说不是单一原理,而是一个原理网络。它包含核心假设、基本公理、推导出的次级原理等。

提供解释框架:学说为我们提供了一个“观察世界的透镜”。例如,达尔文的“进化论”是一个学说,它由“物竞天择”“遗传变异”等核心原理构成,为生物多样性提供了一个统一的解释框架。

竞争性与可证伪性:对于同一类现象,可能存在多种相互竞争的学说(例如,经济学中的凯恩斯主义与货币主义)。一个优秀的学说应该具有可证伪性,即能够提出可以被实证检验的预测。

2. 功能

整合知识:将分散的原理和事实整合成一个连贯的整体,消除它们之间的矛盾。

深化理解:不仅回答“是什么”,更致力于回答“为什么”,揭示现象背后的深层机制。

生成新知识:学说可以推导出新的、未被发现的原理或预测,指引新的研究方向。

第四层:知识体系——学说的宏大架构

1. 定义与本质

知识体系是多个相互关联的学说、理论、方法和事实,按照一定的逻辑结构构建起来的、覆盖一个广阔领域的系统性知识总和。它是一个动态发展的、有机的宏大架构。

从领域到宇宙:例如,“现代物理学”是一个庞大的知识体系,它包含了“经典力学”“量子力学”“相对论”“粒子物理学”等多个学说和理论。

层级结构与范式:知识体系内部有清晰的层级结构(从基础概念到高级理论),并且通常由一个或多个“范式”所主导。范式是该领域共同体公认的模型、价值观和实践标准。

自洽与开放:一个成熟的知识体系追求内部逻辑的自洽性,同时也对新的证据和挑战保持开放,通过修正自身来进化。

2. 功能

世界观的基础:为我们理解世界(自然界、社会、人类自身)提供了一个全面、系统的图景。

教育的蓝图:学科教育本质上就是传承和发展某一知识体系的过程(如数学体系、历史学体系)。

文明进步的引擎:科学、哲学、法学等知识体系的建立和发展,是人类文明走向理性化和高级形态的核心动力。

总结:抽象思维的跃迁之路

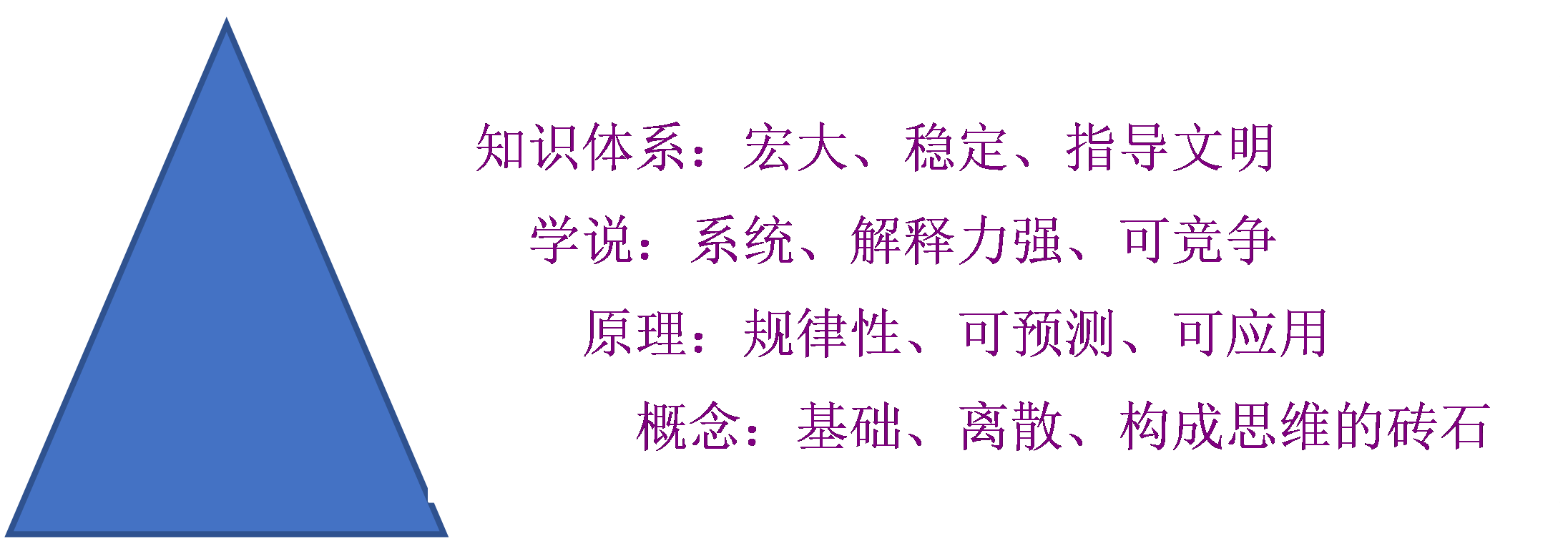

我们可以用一个金字塔模型来概括这一过程(附图):

附图 抽象思维的金字塔模型

逐层建构:每一层都建立在下一层的基础之上。没有清晰的概念,就无法形成正确的原理;没有坚实的原理,就无法构建可信的学说;没有系统的学说,就无法形成完整的知识体系。

抽象度递增:从概念到知识体系,思维的抽象程度越来越高,离具体的感性经验越来越远,但对世界本质和规律的理解却越来越深刻。

解释力与预测力增强:随着层级的上升,理论的解释范围和预测能力呈指数级增长。一个概念只能指代一件事物,而一个知识体系(如量子力学)却能解释从微观粒子到宏观物质性质的广阔现象。

因此,锻炼抽象思维能力,本质上就是训练自己从现象中提炼概念,从概念间发现关系,从关系中构建系统,最终形成自己理解和改造世界的思想框架的能力。这是所有科学探索、哲学思考和重大创新的源泉。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1505874.html

上一篇:从名词术语到概念:定义、外延的发展史

下一篇:人类的祛魅历程