博文

FMH | 河南科技大学古绍彬教授课题组:山茱萸果醋改变非酒精性脂肪性肝病模型小鼠的肠道微生物群调节脂滴变化

||

Introduction

非酒精性脂肪肝(Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)是一种代谢性肝脏紊乱疾病,已成为一种全球性影响公众健康的主要问题。NAFLD相关的风险因素有年龄、性别、种族、不健康的饮食方式、某种营养素的缺乏、遗传因素及肥胖、糖尿病、胰岛素抵抗等代谢性疾病。近年来的研究表明,肠道微生物能够改变NAFLD的病理学,影响该病的进程,调节宿主的代谢。菌群失调是指微生物组成的变化,通常表现为物种数量的降低。一些研究发现,肠道菌群失调与肥胖、糖尿病、NAFLD及代谢性疾病有关。因此,在NAFLD及糖尿病等代谢性疾病的治疗过程中,维持肠道微生物平衡及稳态是非常关键的。

脂质在肝脏中的过量蓄积是NAFLD的一个重要特征。脂质储存于细胞中名为脂滴的细胞器中。脂滴外周环绕着一个单磷脂层,内部充满着甘油三酯和胆固醇酯。所有细胞中几乎都有脂滴存在,脂滴在细胞内,甚至在整个机体的脂质平衡过程中发挥着重要作用。肝脏中脂滴异常聚集引起肝脏脂肪变性是NAFLD的一个病理学特征,这一点也暗示脂滴的形成及破裂的调节反映了NAFLD的发展过程,可以据此采取干预策略来治疗NAFLD。迄今为止,NAFLD的病理学机制仍不完全清楚。尽管NAFLD的流行及发病率一直在增加,但仍没有可用于治疗NAFLD的药物。

山茱萸是一种分布于东亚的落叶乔木,它的果实是药食同源物质,作为药用常用于治疗肝病及肾病,有报道果实及其提取物能够防治肝损伤。近年来,山茱萸的产量逐年增加,但它并不耐保存,因此,山茱萸被开发加工成山茱萸果酒、口服液及其它功能性饮料。古绍彬团队以山茱萸为原料,成功开发出山茱萸果醋,这种果醋中含有马钱苷、莫诺苷、大量有机酸等功能活性成分。前期研究表明,山茱萸果醋能够缓解NAFLD模型小鼠的肝脏脂肪变性。然而,山茱萸果醋是否能够影响肠道微生物区系及肝脏脂滴的变化,进而调节肝脏脂质代谢尚需进一步研究。

河南科技大学食品与生物工程学院曹力博士、古绍彬教授等在本文中通过高脂日粮(high fat diet,HFD)建立NAFLD模型,研究了山茱萸果醋对肠道微生物区系及肝脏脂滴的调节作用。这项研究进一步阐明了山茱萸果醋的作用机制,为果醋的护肝作用提供了确凿的证据。

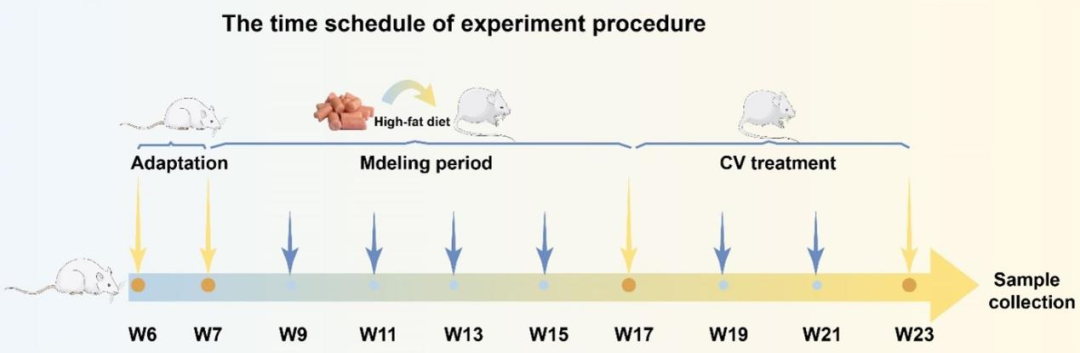

图1 研究方案

Results and Discussion

1.山茱萸果醋对HFD饲喂小鼠肠道微生物区系的影响

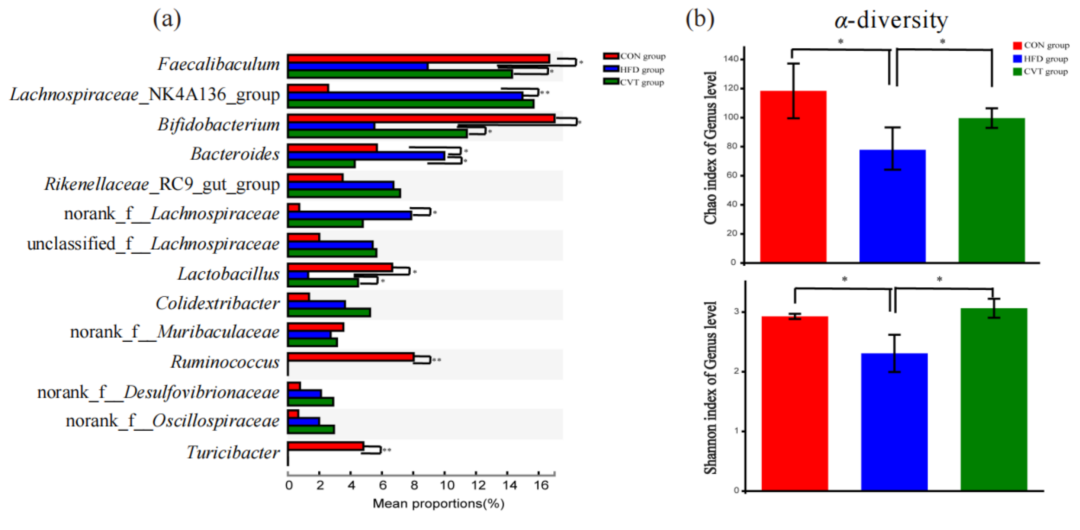

近年来,肠道微生态的功能作用吸引了人们的关注。肠道菌群失调与肥胖、NAFLD及其它代谢性疾病有关。已有证据显示,NAFLD患者及HFD诱导的动物模型肠道微生物区系出现异常。这些结果提示,以肠道微生物区系为靶点有望治疗NAFLD。食物类型、药物等环境因子能够改变肠道微生物区系。山茱萸果醋是否能够改变肠道微生物区系的变化需进一步研究。如图2所示,本研究结果表明,在属水平上,与对照组相比,HFD组小鼠粪便中的芽孢菌属(Faecalibaculum)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)、乳酸杆菌属(Lactobacillus)、瘤胃球菌属(Ruminococcu)和Turicibacter显著降低,拟杆菌属(Bacteroides)和毛螺菌科(norank-Lachnospiraceae)的细菌显著增加;山茱萸果醋处理后,Faecalibaculum, Bifidobacterium, Lactobacillus显著增加,而Bacteroides norank-Lachnospiraceae显示了降低的趋势。报道表明,乳酸杆菌的丰度与肝脏脂肪、体重呈负相关,菠萝醋、椰子醋也能够降低体脂肪和体重。综合上述研究,山茱萸果醋对NAFLD的改善作用可能是一种直接调节作用,也可能是通过调节肠道微生物区系而实现的。

图2 小鼠肠道微生物区系的变化

图2 小鼠肠道微生物区系的变化

A: 属水平上小鼠肠道微生物区系的变化。

B:肠道微生物区系的α-多样性。

2. 山茱萸果醋对体重、肝脏重及肝脏甘油三酯(TG)的影响

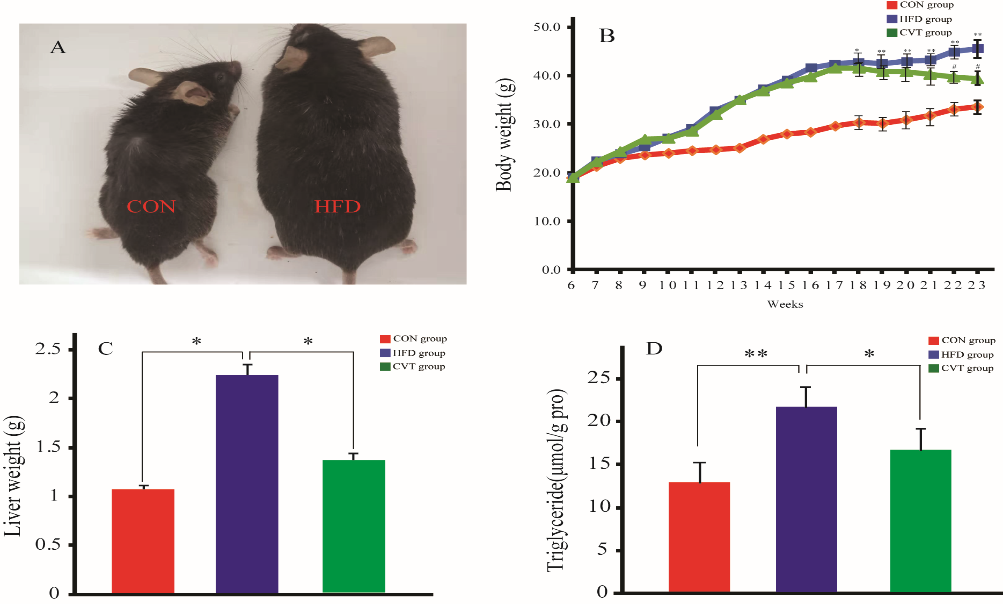

实验开始时(小鼠7周龄),各实验组小鼠体重无差异。10周后,HFD组小鼠体重显著高于普通日粮组的小鼠体重(Figure 3A and 3B)。山茱萸果醋连续处理6周后(小鼠23周龄),山茱萸果醋显著降低了HFD饲喂小鼠的体重和肝脏重量(Figure 3C)及肝脏TG的含量。研究报道,肥胖与NAFLD的发生密切相关,而降低体重对NAFLD有益。结合前人的报道,表明山茱萸果醋可通过降低体重控制HFD诱导的NAFLD。

图3 山茱萸果醋对体重、肝脏重及肝脏TG的影响

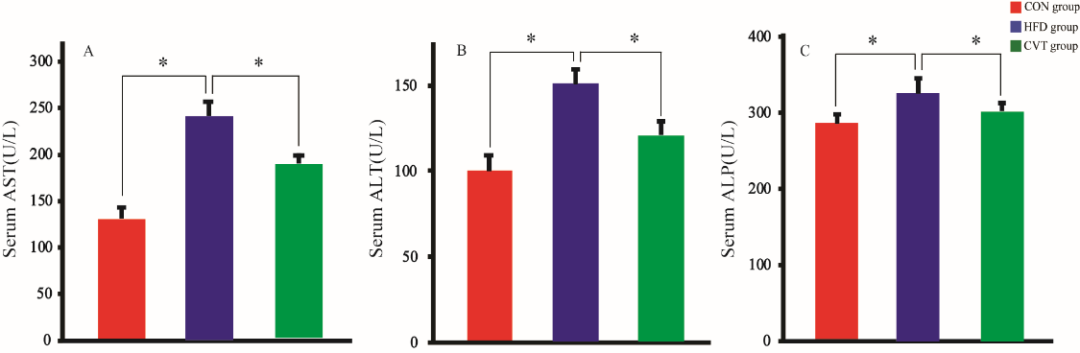

3. 山茱萸果醋对肝损伤的影响

如图4所示,与对照组相比,HFD组血清AST、ALT和ALP显著增加。山茱萸果醋处理显著降低了AST、ALT和ALP的水平,表明山茱萸果醋能够有效防止NAFLD的发生和发展。

图 4 山茱萸果醋对肝损伤的影响

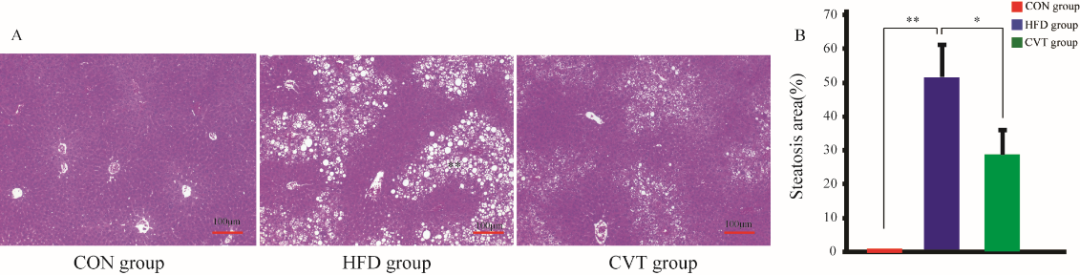

4. 山茱萸果醋缓解了肝脏组织病理学变化

组织病理学分析显示,HFD组小鼠肝脏较大脂肪变性区域、细胞空洞和脂滴聚集,而山茱萸果醋处理后,肝脏脂肪变性区域由51%降低到28%,肝脏脂肪空泡的大小和数量也随之降低。

以上结果可能是山茱萸果醋通过改变肠道微生物从而抑制NAFLD的发展。本研究结果也支持前人的研究观点:肠道微生物的调节对于NAFDL的治疗是有效的,可作为NAFLD的治疗靶点。

图 5 肝脏组织病理学变化

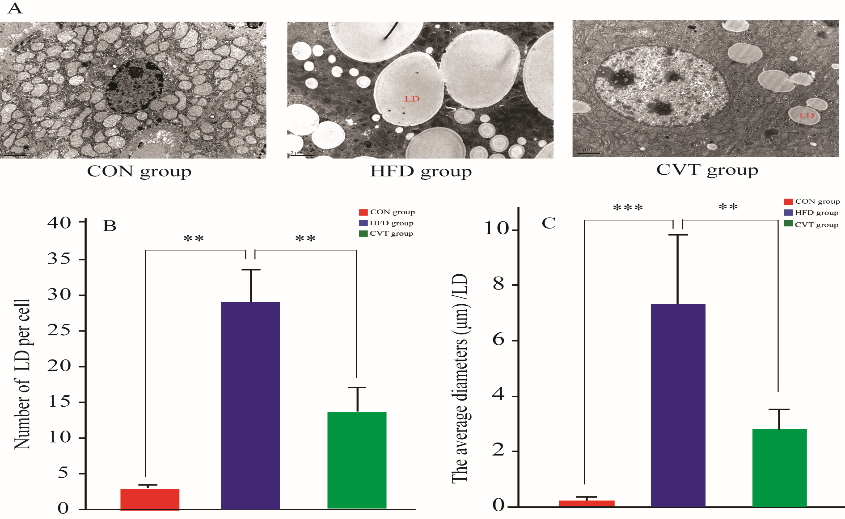

5.山茱萸果醋改变了肝细胞中脂滴的大小

脂滴是细胞内富含脂质的细胞器,与肝脏脂质代谢密切相关。肝细胞中脂质过度聚集可能是导致NAFLD发生及向非酒精脂肪肝炎转变的一个病理条件。脂滴的大小、数量及动态变化反映了不同的生物学过程,与代谢性疾病的发生有关。如图6所示,本研究通过透射电镜观察,发现HFD组肝脏组织细胞中存在较大、较多的脂滴,山茱萸果醋处理后,细胞中脂滴的大小和数量显著降低。这一结果表明,山茱萸果醋能够抑制脂滴的聚集,促进脂滴降解。

图 6 山茱萸果醋对脂滴的影响

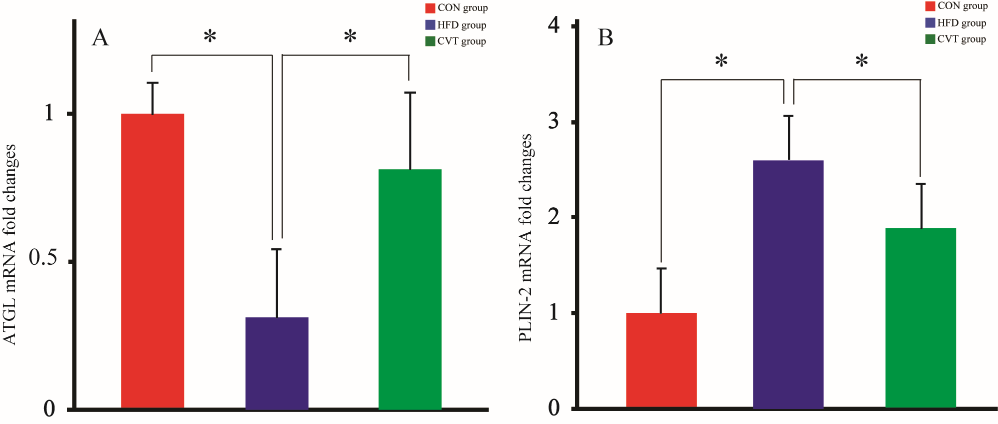

6. 山茱萸果醋对脂滴相关基因表达的影响

围脂滴蛋白(perilipins,PLINs)是定位于脂滴表面的蛋白,控制脂滴的形成和破裂。PLIN-2是PLINs家族的一个成员,调节脂滴的装配和形成,PLIN-2缺陷降低了巨噬细胞中脂质的含量及脂滴的大小和数量。表明,PLIN-2可促进较大脂滴的形成、脂肪变性及NAFLD的发病。此外,甘油三酯脂肪酶(adipose triglyceride lipase, ATGL)是降解脂贮存于脂滴中TG的关键酶,其主要功能是维持脂滴的代谢与平衡。如图7所示,本研究中,HFD增强了肝脏组织PLIN-2的表达,降低了ATGL的表达。山茱萸果醋处理后,PLIN-2的表达被抑制,而ATGL表达被增强。表明,山茱萸果醋能够促进脂滴的脂解途径,导致大的脂滴转变为小脂滴。

图7 山茱萸果醋对脂滴相关基因表达的影响

Conciusion

本研究表明,山茱萸果醋通过降低肝脏TG的水平、肝脏重量、体重,改善血清AST、ALT和ALP水平,进而改善NAFLD小鼠肝脏脂肪变性。并通过调节肠道微生物区系、调节脂滴相关蛋白的表达来降低肝脏脂滴的大小。本研究结果为山茱萸果醋作为一种功能食品提供了有力证据。

第一作者简介

曹力,男,农学博士,现为河南科技大学食品与生物工程学院讲师,主要研究方向为植物源功能活性物质的功能作用及机制研究;益生菌及其功能研究。近年来,在journal of food science, poultry science ,livestock science等期刊发表论文20余篇。

通信作者简介

古绍彬,教授,博士生导师,现任河南科技大学食品与生物工程学院院长,食品微生物河南省工程技术研究中心主任,河南省高校青年骨干教师,洛阳市优秀科技杰出人才;兼任河南省生物工程类专业教学指导委员会委员,河南省食品科学技术学会副理事长、河南省农产品加工与贮藏工程学会副理事长,河南省生物工程学会理事。河南省教学名师、河南省教育系统优秀共产党员、河南省优秀硕士学位论文指导教师、洛阳市优秀杰出人才、洛阳市优秀教师。主持河南省研究生优质课程、河南省一流课程、精品在线开放课程等,获河南省教学成果一等奖。主持完成国家自然基金、省自然基金等省部级项目20余项。获河南省科技进步三等奖、中国商业联合会一等奖、中国轻工业联合会科技进步二等奖等奖励,河南省教学成果一等奖等。发表学术论文200余篇,其中SCI、EI收录80余篇,出版教材著作5部,申报国家发明专利40项,授权发明专利22项。

论文网址:

https://www.sciopen.com/article/10.26599/FMH.2024.9420002

FMH作者群

FMH期刊官网

https://wap.sciencenet.cn/blog-3563286-1435952.html

上一篇:专栏征稿 | 炮制对药食同源植物药效物质基础、体内过程和功效活性的影响及作用机理

下一篇:极端制造 | 3D打印可充电电池的关键材料:从材料、设计和优化策略到应用