博文

4月30日和5月1日遇到的琐事及其启发  精选

精选

||

《细碎日常:抉择、出行波折与心境转变》(这是“文心一言”归纳的标题,供参考)

每天,都会遇到很多细碎的事情。

(一)

比如,我通过美团APP,向一家餐馆订餐(外卖)。过了几分钟,餐馆电话打来,是一个小哥的声音。他略带羞涩地问我能不能给他们在APP里面写个好评,他们将送我一份“赠品”(估计是一份小菜或者一杯柠檬茶之类的)。我正坐在办公室,觉得教授为了一份“赠品”去APP写个好评有点掉价,我不差这个钱,我也没有时间写,我也没有为餐馆写好评的习惯(除非拾金不昧或者处理餐馆突发事件有方打动了我),于是就拒绝了他。

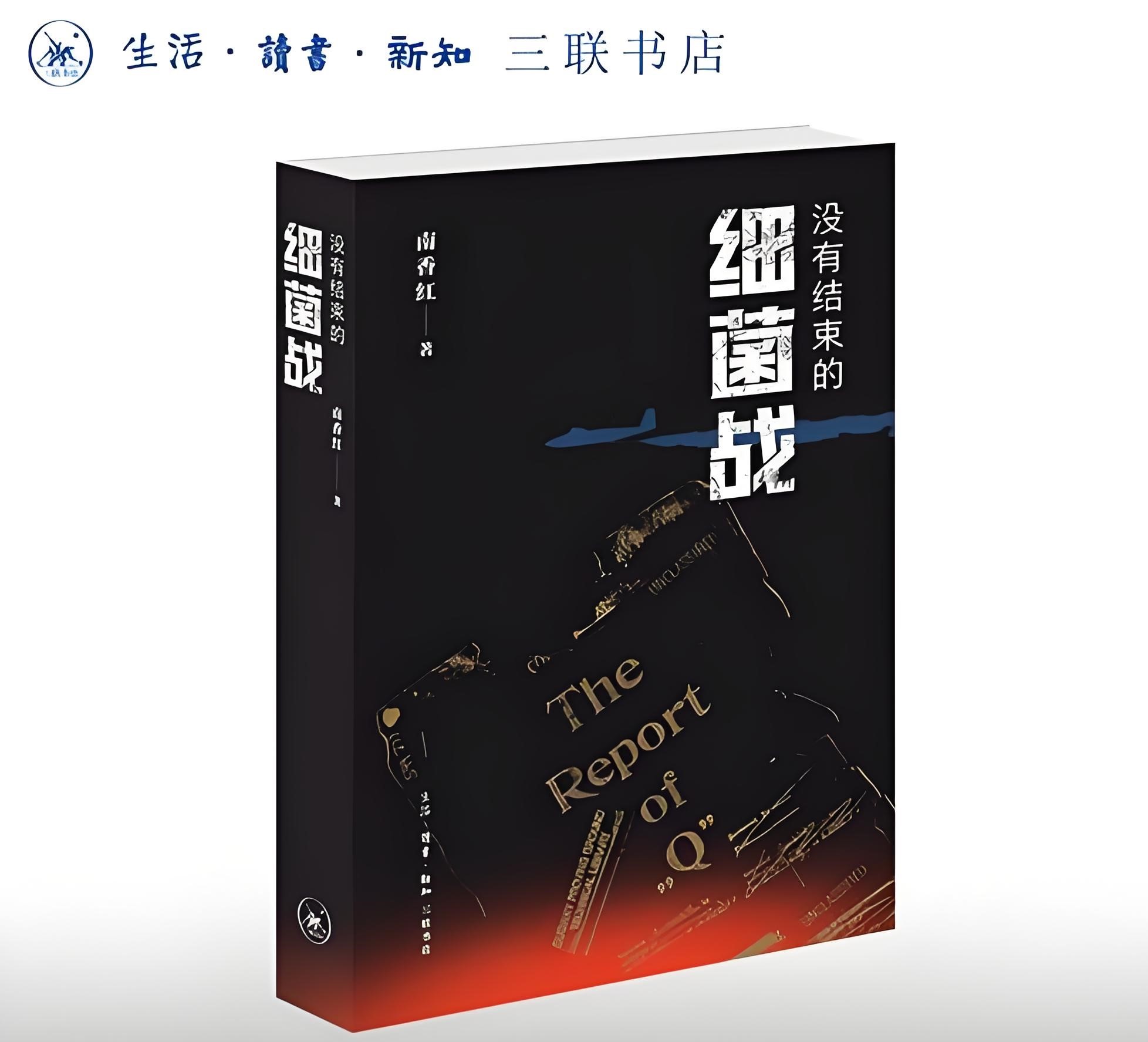

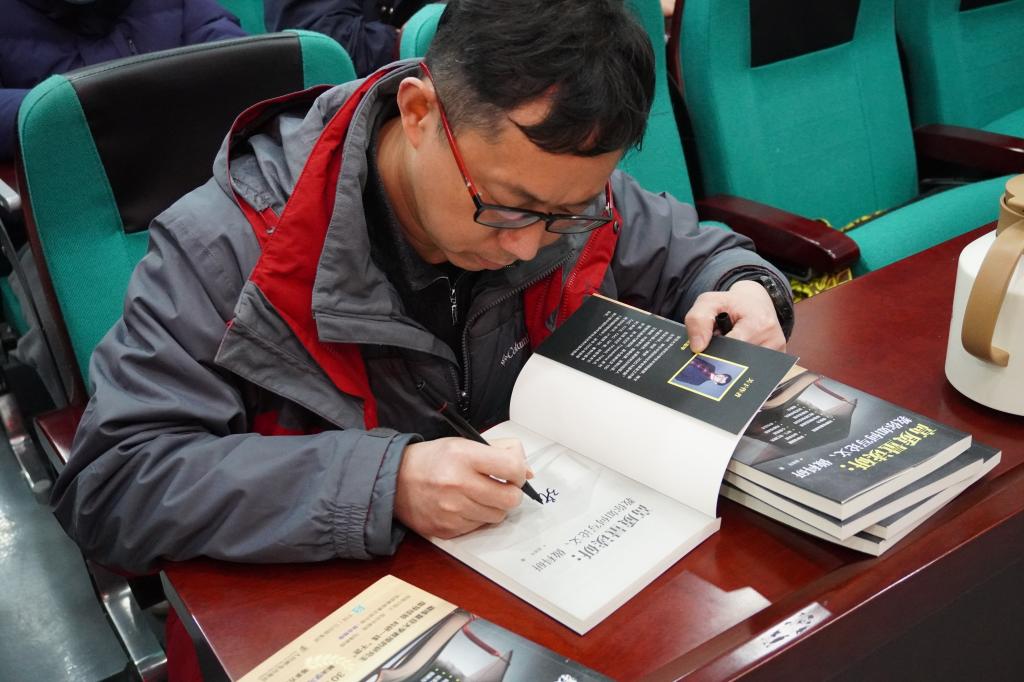

到了晚上,我看到了一个微信朋友圈的广告。发朋友圈的,是我曾经购买的写作网课的“班主任”或者说工作人员。他/她广而告之的,是媒体人南香红的新书《没有结束的细菌战》,他们网课平台课代售南香红签字、题词版的书。南香红曾是几个报纸的记者,有几个系列的报道打响了名气。我曾在她的网课中听到她在写这本书,而现在,这本书出来了。但是,“班主任”的朋友圈一开始并没有给出购买的链接,我就马上在淘宝下单买了一本50多元的书。

过了一会儿,“班主任”又把广告通过微信发给我(也许也发给了别人)。我说“已经在淘宝下单买了一本,50多元”。她回复:“这本是签名加题词”,还把带有南香红签字、题词的书的扉页照片拍给我。我的第一反应是拒绝,因为我并不崇拜名人或者名记者,也不期望把收藏的签名版图书“拍卖”挣钱。于是,我回复说:“不需要,只网购,能看就行”。我只图“生活简单”。不过第二天早上,我还是把淘宝下单的书退掉(还没有发出),重新在网课平台上买了一本《没有结束的细菌战》。

这两个故事究竟发生了什么?我一下子难以说清楚。我向人工智能“文心一言”求助,以下是它给出的分析。

这两个故事从不同维度反映了人们在日常消费和决策过程中的心理与行为模式,揭示了多种社会心理现象,具体分析如下:

外卖小哥请求好评事件

· 社交压力与自我认知的冲突:外卖小哥请求好评时,提问者内心产生了“教授为了一份‘礼品’去APP写好评有点掉价”的想法,这反映出提问者内心有自我定位与形象维护意识,不愿意因微小利益做出与自我认知不符的行为。在社交情境中,人们往往在意他人对自己的看法,会权衡自身行为是否符合社会普遍价值观或自身设定的形象标准,当行为可能引发他人对自己负面评价时,就会产生抵触情绪。

·习惯与原则的坚守:提问者明确表示没有为餐馆写好评的习惯,除非餐馆有拾金不昧或妥善处理突发事件等特别打动自己的行为。这体现了人们在消费决策中,习惯和原则起着重要作用。习惯是长期形成的稳定行为模式,原则是个人坚守的价值观底线,二者共同影响着人们对不同情境下行为的判断和选择。

网课平台购书事件

· 决策的冲动性与后续调整:看到朋友圈广告后,提问者没有等待购买链接便直接在淘宝下单,这一行为具有冲动性。在日常生活中,人们常常会因一时的兴趣、需求或外界信息刺激而迅速做出决策,缺乏全面深入的思考。然而,后续看到带有签名题词版的书后,又选择退掉淘宝订单在网课平台购买,说明人们并非完全被冲动左右,在决策后仍会根据新获取的信息对原有决策进行调整。

· 对名人效应的理性态度:面对“班主任”强调的签名加题词这一卖点,提问者第一反应是拒绝,因为不崇拜名人或名记者,也不期望通过收藏签名版图书获利。这反映出提问者对名人效应有较为理性的认知,不会盲目跟风追求名人相关产品,而是更注重产品本身的使用价值。这表明在消费决策中,不同个体对名人效应的敏感度和接受度存在差异,并非所有人都会被名人光环所吸引。

· 对生活简单性的追求:提问者明确表示“只图‘生活简单’”,这体现了当下部分消费者追求简单生活方式的消费观念。在信息爆炸、商品选择繁多的时代,人们希望减少决策过程中的复杂性和不确定性,避免因追求额外附加价值(如签名、题词)而带来的麻烦,更倾向于选择简单直接的消费方式。

这两个故事从不同侧面展现了现代消费者在面对各种消费情境时的复杂心理和行为特征,商家在制定营销策略时,需要充分考虑这些因素,以更好地满足消费者需求,提高营销效果。

(二)

以上是两件小事。我还遇到别的事情。

(以上签名的图片源于网络)

复旦大学张军平教授在一年多前就完成了《高质量读研》续集《高质量读研2》的撰写,并邀请我写了一个序,提交给了出版社编辑。我把这篇文章(这个序)和一些我尚未发表的文章放在电脑里,等待着恰当的时候放在科学网博客。最近,我获悉他的书《高质量读研2》快要出版了,而我电脑里未发表的文章也几乎没有了,我心里痒痒的,期待着能够早点把这篇序放在博客。

等了一段时间后,书籍还没有出版(至少到目前为止)。我试图把文稿放在科学网博客的编辑器,也配了图,但最终还是没有按下那个确认键。我在想:这篇文章写得不错,但如果《高质量读研2》还没有正式出版,我提前发出来,出版社编辑会不会有意见?如果提前发出来,读者看到这个消息以及这个序,感到很感兴趣,但在网上书店找不到这本书,会不会兴趣冷却下来,感到自己被“愚弄”了?如果《高质量读研2》在网上已经开始销售了,我再把这个序张贴到科学网博客,会不会更好?

我就这样犹豫着,最终决定再等等,等张军平教授《高质量读研2》在这个月正式上市了再发博客。

(三)

上述三件事情涉及的都是细小的决定,自己内心的选择。事实上,这样的选择每天都有。今天(五月一日),我开车去上海旁边的太仓浏河,到一个叫做“阅兵台”的地方,看那儿废弃的掩体。实现,我查了一下地图,交通是通畅的,从我家开到那儿只需要一个小时。尽管也曾担心五一期间那儿人多、不好停车,但是看到地图显示开过去只需要一个小时,我就放松警惕了。

我先顺路把车开到宝钢水库碉堡,在那儿耽搁了大约一个小时。然后,我试图贴着水岸往阅兵台开,电子地图上显示这条路是通的。结果开过去,发现前面拦住了。我按照电子地图,走乡间的路,也被拦住了。绕了几个弯,前面的乡间路还是被拦住了。我被告知:眼前是上海,再过去是江苏,需要走大路,通过检查站。

我通过了检查站,跟地图导航走。不料,前面的路还是被拦住了。我不得不按照指示,绕了一个很大的圈,最终把车停在离阅兵台很远的路边,因为停车场都停满了车。

有点沮丧。我后悔自己做了一个“糟糕”的决定——过来迟了,停不到车。不过,我的沮丧很快被打散。我坐上了当地人的电动三轮车,带了景点门口,租了一辆电瓶车,在堤坝上行驶。一开始堤坝上人很多,但越往前,人越少,因为别人走不动了,折返了。我还把电瓶车开在乡间,欣赏着这里的风景。在“无人”(几乎没有机动车)的乡间开着电瓶车,我在想:刚才在进入乡间的路上封闭机动车道,当时觉得是坏事,而现在觉得呢?

看到有人在海边拿着乐器弹唱,这也给我启发。曾经,我被别人奚落说写博客、写报刊文章有啥用。然而,看到眼前的弹唱的人,我有了启发。他们并不收取走过路过人的费用,甚至在这儿演唱还要付钱(前段时间,上海鲜花港开电瓶车的小哥告诉我,在那儿演唱的团队不但拿不到酬劳,还要出场地费,图的就是自己开心,这也是一种练习)。这给我的启发是:做自己喜欢做的事情,不要太在意别人怎么想、怎么说。

(四)

这两件事情究竟说明了什么?我求助于人工智能。“文心一言”告诉我:

上述这些事情从不同角度反映了生活中的选择、决策以及心态调整,主要说明了以下几点:

1.面对选择时的审慎与权衡:无论是为《高质量读研2》写序是否提前发布,还是日常出行路线规划,都需要综合多方面因素进行审慎权衡。在为书作序一事上,要考虑出版社意见、读者感受以及发布时机对书籍宣传效果的影响;出行时,要权衡地图显示的便捷性与实际情况中可能出现的拥堵、停车难等问题,这体现出在面对选择时,不能仅依据单一因素就匆忙决定,而应全面考量,以做出更合适的选择。

2.决策与实际情况的偏差与调整:很多时候,即便提前做了规划,实际情况仍可能与预期存在偏差。如计划前往“阅兵台”时,地图显示交通通畅,但实际却因节假日人多、道路封闭等原因,出现停车难、路线受阻等问题。这表明生活中充满了不确定性,决策往往是基于有限信息做出的,实际执行过程中难免会遇到各种意外状况,需要及时调整策略,灵活应对。

3.心态调整与自我和解:面对计划与现实的落差,保持积极心态至关重要。作者虽因停车难等问题感到沮丧,但很快通过乘坐电动三轮车、租电瓶车等方式,欣赏到独特风景,还从海边弹唱者身上获得启发,认识到做自己喜欢的事不必过于在意他人看法。这说明在面对不如意的情况时,要学会及时调整心态,从困境中发现积极的一面,与自己的决定和解,避免陷入消极情绪中无法自拔。

4.从生活点滴中汲取人生启示:生活中的这些细小经历都蕴含着深刻的人生道理。无论是关于选择、决策的思考,还是心态的调整,都能为我们的人生提供宝贵的经验和启示。如从为书作序一事领悟到在做事时要考虑各方因素;从出行受阻经历明白要灵活应变;从海边弹唱者身上学会坚守内心热爱,不被外界干扰。这些看似平常的小事,实则是我们认识世界、理解人生的生动教材,提醒我们要善于从生活中汲取智慧,不断成长和进步 。

https://wap.sciencenet.cn/blog-71964-1484219.html

上一篇:教育教学管理:开展基础工作和形成亮点相结合

下一篇:从看碉堡说开去:规划先行,实践为要