博文

我谈中国地质大学教授的科学家精神  精选

精选

|

我谈中国地质大学教授的科学家精神

刘庆生

(中国地质大学,武汉)

4月1日下午我在现场聆听了中国科学报社原党委书记刘峰松研究员的“弘扬科学家精神”报告——《风范——新时代科学家精神的生动诠释》。这是学校为了加强学生的思政教育,新近创办的“攀登师德大讲堂”第二个讲座。刘峰松研究员的报告由五个部分组成:一、科学家精神的提出及内涵,二、中国共产党人的精神谱系,三、党的二十大报告的重要论述,四、我所熟知的几位著名科学家,五、关于弘扬科学家精神的思考。其中重点是第四部分。他以熟知的几位科学家的具体事例向大家诠释了中国科学家精神。刘峰松研究员此前曾经在中国科学院院士局工作,因此,他有机会在工作中与诸多院士交往,亲身感受这些科学家的家国情怀和深厚的学问功底。报告中他具体介绍了生物学家邹承鲁、数学家杨乐、金属与材料学家师昌绪、小麦育种专家李振声、经济地理学家陆大道和火山岩石学家刘嘉琪七位中国科学院院士事例。报告内容丰富,图文并茂,结合视频资料向我们娓娓道来,让我享受到了一顿科学家精神的营养大餐(图1)。

今年是我在学校连续学习工作生活60周年,作为一个退休教师,听了刘峰松研究员弘扬科学家精神报告深有感触。刘峰松研究员的报告让我联想到学校诸多“学为人师,行为世范”教授的科学家精神。我自己就是在这些教授的言传身教中逐渐成长,最终成为了一名合格的大学教师(以教师资格证与教授职称证书为证),为学校地球物理学科发展尽了绵薄之力。我曾经在“全球华人的科学社区的科学网”的博客上发布多篇博文,记录学校这些 “品德高尚,基础厚实,专业精深,知行合一”教授的科学家精神。这些教授身上彰显的科学家精神既有我国科学家特有的“家国情怀”,更有中国地质大学鲜明的“艰苦朴素,求真务实”的校训风貌。这些教授履职大学教师的“培养人才,科学研究,社会服务”三大职能过程中充分展示了中国地质大学学科特色的科学家精神,为学校莘莘学子提供知识与身心健康成长的精神营养,他们是中国地质大学校内一道靓丽风景,容我慢慢道来。

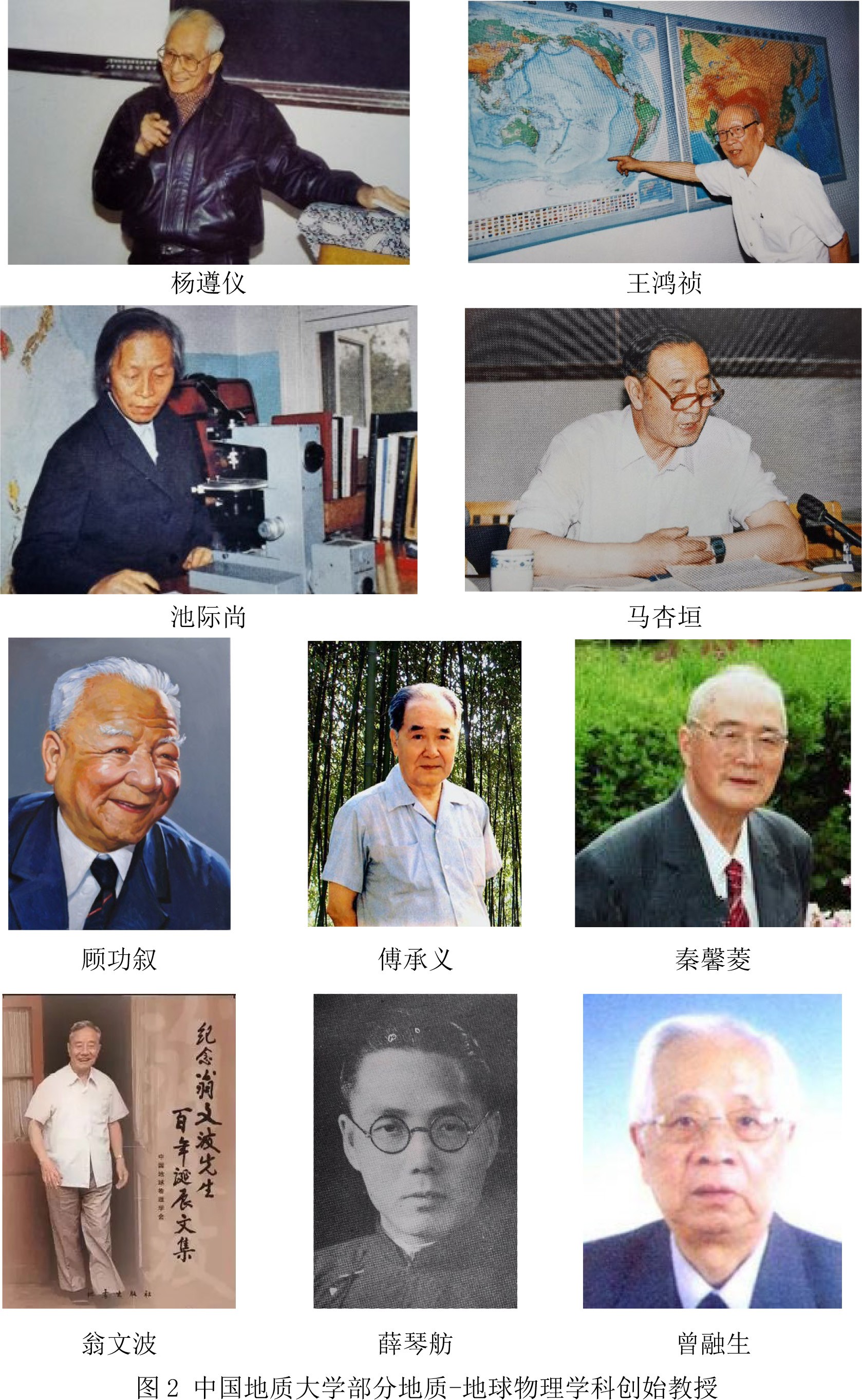

1、浓浓的家国情怀。中国地质大学教授拥有浓浓的家国情怀。学校建校初期一批老一辈地质-地球物理学家学成归国的行动充分诠释了他(她)们的爱国情怀。这些学校创始教授分别有:地质学家——1939年美国耶鲁大学博士毕业的杨遵仪先生;1947年英国剑桥大学博士毕业的王鸿祯先生;1948年英国爱丁堡大学博士毕业的马杏垣先生;1947年和1949年美国宾夕法尼亚州布仑茂学院硕士和博士毕业的池际尚先生以及地球物理学家——1936年硕士毕业于美国科罗拉多矿业学院的顾功叙先生,他是我国第一个勘探地球物理学家;1944年博士毕业于美国加州理工学院的傅承义先生;1939年博士毕业于英国伦敦帝国大学的翁文波先生等(图2)。新中国成立后,尤其是改革开放后学校大批中青年教授受国家委派出国学习,他们都在学习期满后按时回国,将欧美国家著名大学和研究机构学到的先进的大学教育理念与科学研究思维方法服务国家高等教育与科技创新,为中国地质大学培养人才与科学研究做出了突出贡献。在我认识的当年正值中年的地质系的殷鸿福、吴瑞棠、路凤香等,地球物理勘探专业的王家映、刘崧、杨旭及刘天佑、姚姚、李大心等;勘探系在法国完成博士学位的胡明安;青年教师马昌前在芬兰完成博士学位及多次出国学习学术访问交流的高山、郑建平、谢树成等。这些中青年教授已经成为了我国高等教育、经济建设与社会发展的栋梁(图3)。

2、艰苦奋斗,勇攀科学高峰的创新精神。地球科学的研究对象是地球。中国地质大学教授以建设“美丽中国,宜居地球”为己任,“上天,入地,下海,登极”都需要他们的艰苦付出。无论寻找固体矿产和能源资源,还是基础地质调查及地质灾害预警,都需要在野外现场付出艰辛劳动。我先后于1986年暑期和1992年暑期随构造地质学家杨巍然教授和地球化学家高山教授在秦巴地区野外调查和采样。我亲眼目睹中国地质大学教授野外工作场景中展现的艰苦奋斗,勇攀高峰的科学家精神。中国地质大学高龄教授带学生出野外地质调查是一件很平常的事情。殷鸿福教授告诉我,杨遵仪先生带学生出野外持续到79岁高龄,他自己最后一次出野外已经年过80岁。王鸿祯先生70开外依然坚持带研究生出野外,并以第一作者身份发表学术论文。

我曾经有幸在湖北丹江口校办五七地质队工作两年,亲身感受了国际著名矿物学家彭志忠先生艰苦奋斗,勇攀科学高峰的创新精神。我在文章《感恩学术路上多位前辈师长,2018年8月10日科学网》中在介绍彭老师一些感人至深的学术故事后说:“在如此简陋条件下,彭老师依然乐此不疲地做‘自己的科学研究’,这种艰苦奋斗,顽强拼搏精神一直激励我克服困难勇向前。”吴信才教授是学校信息工程学院创始院长。有人告诉我,吴信才教授在MapGIS科技研发初创阶段,整日沉迷于计算机房编制代码曾经累到吐血。他几乎没有任何业余爱好,一心扑在科技研发一线。这种“奋不顾身”的科学精神成就了吴信才教授MapGIS的国内领军地位(图4)。

多年前,一位地空学院长期担任北戴河实习指导任务的老师告诉我,有一年他在北戴河带学生实习期间,每天晚上都能看到谢树成教授在实习站简陋的教室里工作到深夜,他很感慨地对我说,“这种工作态度,想不成牛人都不行。”因为,白天在野外带学生实习比较累,晚上实习点上的老师一般都以休闲为主,为此,这位老师才发出这种灵魂感慨。谢树成教授是学校国家“地球生物学”创新研究群体带头人,是殷鸿福先生的嫡传弟子,殷鸿福先生是杨遵仪先生弟子。他们师生三代历经许多艰苦奋斗,勇攀科学高峰的感人故事是学校教育学生成长的好素材(图5)。由此可见,艰苦奋斗,勇攀科学高峰的创新精神是中国地质大学教授最具特色的科学素养。

3、求真务实的严谨治学态度。求真务实的科学态度具有丰富内涵,它体现在一所大学教师“学为人师,行为世范”的过程中。我与高山教授合作科学研究多年,并一起合作发表学术论文20多篇。我曾经参加他主持的国家青年科学基金项目和杰出青年基金项目。至今清楚记得我们俩1992年合作在Tectonophysics发表一篇论文手稿准备情况。这篇论文我是第一作者,高山第二作者。我撰写初稿的前言中有关于“这是首次,,,”表述,我们讨论时高山说:“刘老师,我建议删除这句话,论文成果是否‘首次’还是在论文发表后,由国际同行去评价,那样最为客观公正。”我当即接受了他的建议,并在以后的学术论文,包括我学生论文中再也没有出现类似“首次”和“第一”这样高大上的表述。

王鸿祯先生在我心目中是一位“高大上”的严谨科学家,他的“三不作序”原则:“非自己专业范围著作不作序,没有阅读文稿不作序,不用作者提供的序言初稿,自己撰写”体现了他的严谨学术风范。早年曾在北京地质学院任教的著名矿床学家和地球化学家涂光炽先生谈到地球科学研究理念时说:“设想要海阔天空,观察要全面细致,实验要准确可靠,分析要客观周到,立论要有根有据,推论要适可而止,结论要留有余地,文字要言简意赅。”这充分体现了作为北京地质学院创始教授严谨的科学态度。我在工作中也曾经得到过涂先生的帮助(图6)。中国地质大学教授严谨治学风尚一代一代传承发扬光大,成就了今日中国地质大学的辉煌。

在谈到教书育人时,有人告诉我,一位社会科学学科的邬教授上课时讲到动情处会声泪俱下。后来我碰到这位如今年过80的邬教授谈起此事,她对我说,“要感动学生,首先要感动自己。”2004年2月28日光明日报以“中国地大(武汉)本科讲台名师多”为题,介绍了时年69岁的殷鸿福教授给本科生一年级上“普通地质学”课程的事迹。殷鸿福教授认为:”大学教授为大学一年级学生上基础课程具有‘名师效应’,绝对不是‘资源浪费’,名师上课会向学生传授一些科学研究方法和科学精神,聆听大师和名师授课,可能会对学生确立终身事业起到关键性作用。”

4、淡泊名利的职场理念。1958年高元贵上任北京地质学院院长兼党委书记。高院长极其重视著名教授在大学治理中的作用。1963年上级部门决定增补两名北京地质学院副院长,高院长希望从龙头学科地质系和勘探系的系主任中遴选。当时杨遵仪先生和袁见齐先生分别担任两个系的系主任。上级认为他俩是副院长的最佳人选。然而,杨遵仪先生明确表示,他不适合当官,只喜欢做学问。最后地质系由少壮派时年44岁的马杏垣先生出任副院长。1980年在酝酿武汉地质学院院长人选时,学校党委一致推举池际尚先生出任院长,然而她却说,只要王(鸿祯)先生(曾任北京地质学院副院长)在,我就只能当副院长。后来上级听从了她的建议,由王鸿桢先生出任武汉地质学院院长,池先生任第一副院长。这些事例充分表明,在这些老一辈教授身上充分体现了学者的高尚情操和无私的科学家精神。他们为学校师生淡泊名利,高调做事,低调做人树立了榜样。

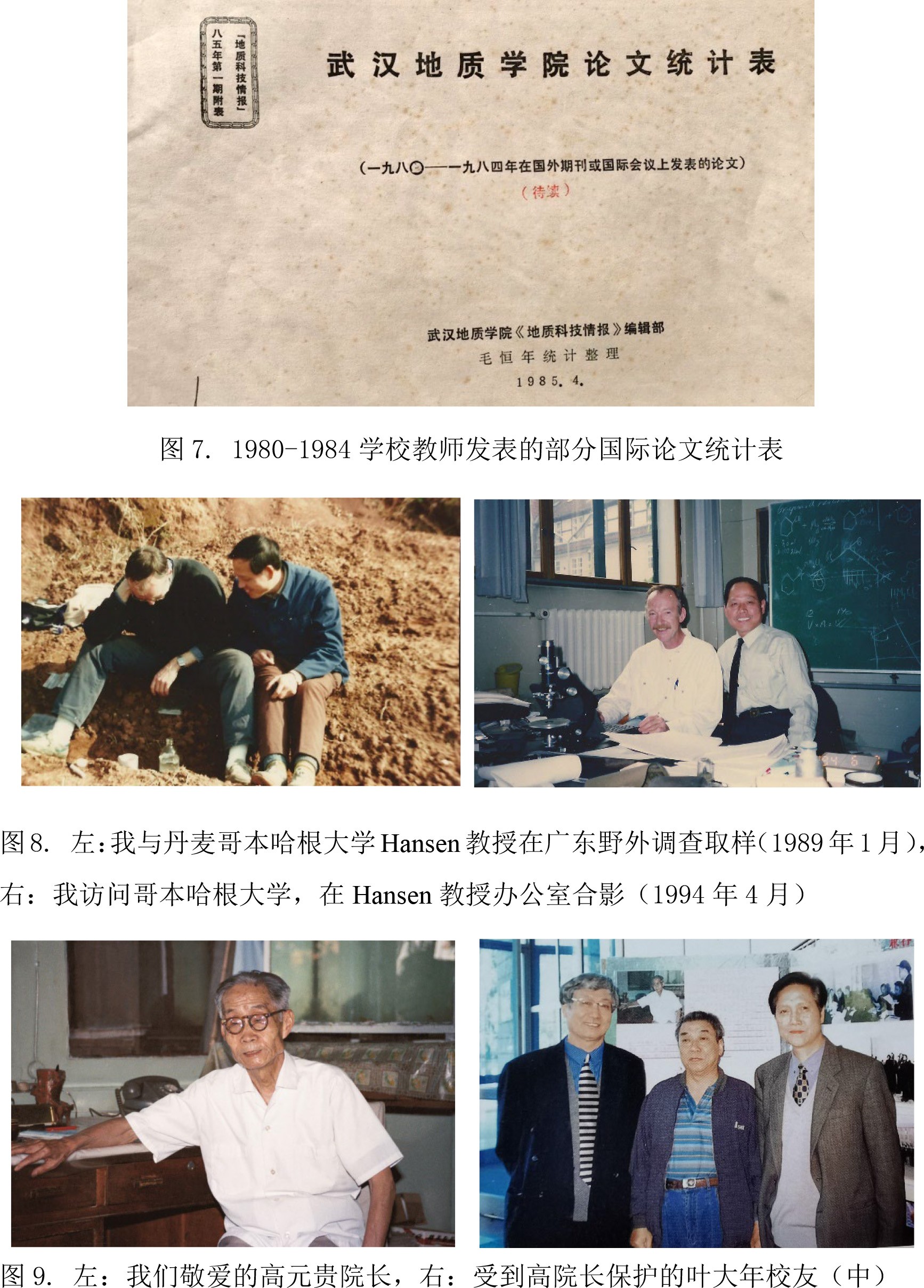

5、重视科学研究国际化。地球科学的不确定性需要全球化视野,因此,中国地质大学教授非常重视科学研究与教育的国际化。改革开放初期的中国地质大学(当时还称武汉地质学院)就非常重视科学研究国际化。学校大力鼓励和倡导教师出国访问交流,积极出席国际学术会议发表论文。我手里保存一份学校科技处编发的1980-1984年学校教师发表国际学术论文统计结果(部分),我据此撰写了一篇题为《学术成果国际化与大学优势学科发展》科学网博文。原清华大学马克思主义学院教授,现中国科技大学马克思主义学院执行院长刘立教授评论:“(博文)提供了一个改革开放早期大学学术成果国际化与大学优势学科建设很好的案例及分析。”(图7)我自己长期以来深受学校那些具有雄厚国际化知识背景和经历教授的教育,并在殷鸿福教授和杨遵仪教授支持下与丹麦哥本哈根大学教授开展合作科学研究,这个国际合作研究经历及成果大大提升了我的大学科学教育国际化理念与视野(图8)。

6、关心下一代的仁爱品质。中国地质大学教授具有关心爱护学生独立自由思想的优良传统,这与高元贵院长的大学治理理念与实践密切相关。在刚出版的《教泽孺子牛,濮长萱主编,地质出版社,2024年11月》中,周汉民教授和叶大年先生的文章都记载了高院长保护学生的往事。高院长针对一些学生在讨论发言中存在一些错误现象说:“我 觉得不到20岁的娃娃,讨论时说(错)话是认识问题。”在谈到保护一个说错话学生时,高院长说:“这关系到一个年轻人一辈子的前途命运,也关系到其家人、同学、朋友和社会的影响,学校还是以教育为主啊。”(图9)我在文章《回忆30年前得到一位老科学家的帮助,2018年2月19日》和《怀念我的前辈师长谭承泽先生,2020年5月18日科学网》中介绍了马杏垣先生对我申请国家自然科学基金项目的指导和帮助以及我留校工作以来谭承泽先生对我教学与科学研究的帮助和指导,我受益匪浅。

众所周知,大学教授是一所大学健康可持续发展的核心人力资源。中国地质大学教授工作生活场景彰显的科学家精神应当广为宣传,让学校广大师生员工和校友享受他(她)们提供的精神营养,为学校可持续发展与光辉灿烂的未来做出积极的贡献。

2025年4月3日策划,2025年5月12日提交科学网

https://wap.sciencenet.cn/blog-673617-1485316.html

上一篇:大学本科教学是个“良心活”

下一篇:聊聊我国大学人事管理中的契约话题