博文

杂说“书”(1)  精选

精选

||

杂说“书”(1)

我国有2.9亿学生,对于每一个学生,书都是他们最要紧的伴侣。上学,就俗称读书。当然现在的中小学生“读书”实在太辛苦,书读得不多,作业和考试太多了,老师和家长逼得太紧,搞得学生一天到晚不得开心。因此不少中小学生特别是中学生对书本颇有反感,许多学生在高中毕业之时在学校集体焚烧书本和作业本,现场非常“壮观”。

现在的书都是大大小小不同开本装订好的纸制品。但是,这不是“书”字的本义。书字的本义是用笔写字,即书写。

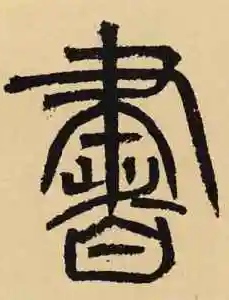

现在的书字是简化字,其繁体字是“書”,篆字的写法是上聿下者

《说文解字》:“書,箸也。从聿,者声。”古代箸字就是后来的著。聿是笔(筆)的意思,者是表声的。许慎《说文解字·叙》:“箸(著)于竹帛谓之书。” 东汉写字作文,仍然主要用笔写在竹简和帛上。

书就是写。比如某某人写了一幅字,署名的时候,往往写某某书。说情绪激动,写得很快,称奋笔疾书。说如实记录事实,称秉笔直书。说某人的坏,用完了南山的竹子做笔也写不尽,称某人的恶行罄竹难书。

学会书写是一件非常重要的事情,我们上小学期间,最重要的内容就是学习写字,要认识这么多字,知道它们的写法。据说,孔子教学生学习六个方面的知识:礼、乐、射、御、书、数,称为六艺。实际上这也是当时“儒生”借以吃饭生存的六门本领。

会写字,遇事就能够记录下来。例如,孔子的学生子张问孔子关于“行”的道理,孔子对他进行了无论走到哪里,说话要讲忠信,做事要坚定恭敬(“言忠信,行笃敬”)之类的教导,于是“子张书诸绅”(把这些话记在自己衣服的大带上)。

把重要的事情用文字记录下来是非常有益。俗话说,好记性不如烂笔头。有很多思想,突然想到的,灵念一闪,不记下来,以后就再也想不起来了。有些历史,必须要记录下来,大家才能够吸取教训。所以,书就特别重要。书字的意思也就从“用笔写”容易引申到“写出来的东西”。

写出来的东西,最基础的是字,字就可以称书。所谓“书同文”就是字的写法大家都要一样。先秦各国文字的写法,各有差异,要一样才便于交流。

汉代学者总结出形成字的六种方法:象形、指事、会意、形声、转注、假借,被称为六书。许慎在《说文解字·叙》中这样说:“一曰指事,指事者视而可识,察而见意,上下是也。二曰象形,象形者画成其物,随体诘诎,日月是也。三曰形声,形声者以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意,会意者比类合谊,以见指撝,武信是也。五曰转注,转注者建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借,假借者本无其字,依声托事,令长是也。”早期所造的字,多为象形字,如日月。现在所用的字,以形声字最多,如江、河、根、据等。

字的形态也可以称书。先秦及秦的字,如籀文、篆文,广义地说,都可以称篆书。篆书还是有点像画图,不容易写得很快,随着快速书写文字的需要,书写公文的书吏,用的是隶书。现在考古发现,在简牍或丝帛上,还能够看到见这些直接书写的隶书。把隶书写得更快,更潦草,这就是草体字,称草书。草书容易被看错、误解。为了正确地传播文字需要传递的信息,更需要用刀把文字刻在石头上和木板上,诞生了横平竖直的楷体字,称楷书。把草书写得工整些,以不容易看错,把楷书写得草一些,以写得快,就诞生了行书。

过去,写字写得好的,足以做人楷模、让人效法的字,称法书。善于写字的人,称为书家。现代人创造了一个词,称书法,其本义应当是写字的法则,不过后来据说这是一门专门的艺术,把善长这门艺术的人称为书法家。

过去由于识字的人少,人们往往把识字多、书写好的人认为是有学问的人。有些文人也就故意经常写一些别人不容易认识到字,以炫耀自己的文化。

由字组成句子,由句子组成文章,所以文章也称书。

对于上古各种事物的记录,都可以称书。有人把这些上古的记录整理成若干段,分别称《虞书》《夏书》《商书》《周书》,到了春秋战国时期总称为《书》。一般认为,到了汉代,才把这些上古事迹的传说或记录称为《尚书》。

如《论语·为政》中孔子说:“《书》云:‘孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。’……”又如《论语·宪问》中子张说:“书云:‘高宗谅阴,三年不言。’……”这里的“书云”后面都是引用《尚书》中的话。

书是写,因而人们所写的信件也称书。这是很容易引申出来的意思。司马迁的《报任少卿书》可以解释为“司马迁写给任安(字少卿)”。杨恽的《报孙会宗书》,就是杨恽写给孙会宗。所以信件又称为书信、书简、书札、书函、书牍。

家庭内部的书信,称家书。如杜甫:“烽火连三月,家书抵万金”。

情人之间表示爱慕之情的书信称情书。

锦书可以指夫妻间来往书信。如李清照的“云中谁寄锦书来?”又如陆游的 “山盟虽在,锦书难托。”

不但一般人之间的信件称书,下级致上级甚至致君王的信件也可以称书。《战国策·齐策》中齐威王说:“上书谏寡人者,受中赏”。公车上书,是指康有为与梁启超集结1300余名举人,联名写信给光绪皇帝的事件。

君王写给官员和百姓的,称诏书。

书也可以是写给特定人士表示某些事项的与信件类似的文件,如申请书、授权书、说明书、证书(即证明书,如结婚证书、毕业证书、学位证书)、合同书、婚书等等。所有这些都可以称文书。

而专门管理这些文书的人,往往也称文书。

若干人在一起,立组织,开会,有一人把开会情况如各人的发言、会议的决议等书写记录下来,此人即称为“秘书”或“书记”。最早,他们的职责就是写(起草)和记录。至于书记成了领导人的职务称呼,那是后来的事情。

文书、秘书一类的文字工作是古已有之的。帝王身边需要许多从事文件的撰写、管理以及顾问等工作的人员,由于在帝王身边,他们被称为尚书、中书等名称。

管理帝王物件的称“尚”,从先秦到明清,一直有尚衣、尚食等官员,尚书的尚最早也是这个意思。在帝王身边的也往往称中,中书也曾经由宦官担任。帝王需要的这些人很多,就需要设立一些机构,他们的领导称令。例如司马迁受宫刑后曾担任过中书令。

后来中书令由外廷官员担任。历代类似的官府名称有尚书台、尚书省、中书省、秘书监等等。这些机构的管理者如尚书令、中书令、尚书仆射(射,音ye4)等在很多朝代都是宰相或相当于宰相一级的名誉职务。

而从隋以后,朝廷各部的主管官员就称为尚书,如吏部尚书、兵部尚书等。

元代的各地“行中书省”的简称就是如今“省”级行政区划名称的来历。

这都是历史上由从事文字工作的职务最后变成了领导职务的例子。

(未完待续)

https://wap.sciencenet.cn/blog-612874-1486516.html

上一篇:如果行车途中遇到冰雹

下一篇:杂说“书”(2)

全部作者的精选博文

- • 教育不是竞赛

- • 化与花

- • 量与物理量

- • 姓名与学术著作的署名

- • 人类的知识与个人的知识

- • 杂说“张”

全部作者的其他最新博文

- • 教育不是竞赛

- • 化与花

- • 应当重视有关当代事物的记录

- • 量与物理量

- • 姓名与学术著作的署名

- • 人类的知识与个人的知识