博文

如果行车途中遇到冰雹  精选

精选

||

如果行车途中遇到冰雹

出门在外,难免会在半路上遇到下雨。如果知道在下雨,还要出门行走,那就打把伞就是了。

假定那天没有风,你在雨里站着不动,雨从天上掉下来,应当是垂直下落的。但是,如果你在走动,就会发现,雨总是在你的前方向你打来。你往东走,雨点从东面打来;你往西走,雨点就从西边打来。这是什么道理呢?

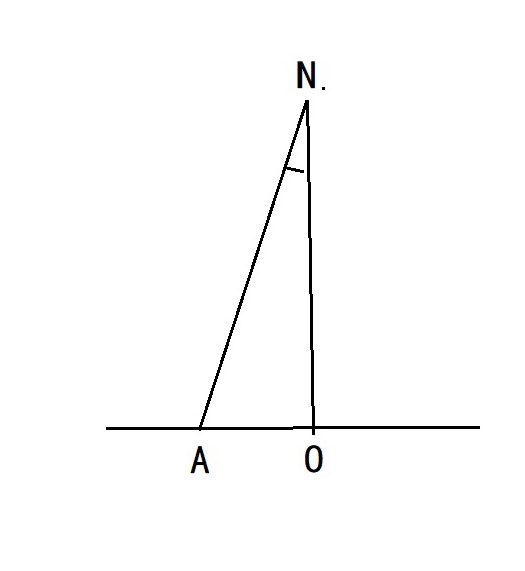

如图,在N点有一滴雨正垂直往下落,如果在A点的一个人,往O方向走,走到O点处,正好那滴雨滴落到O点。这是我们从旁观者的角度看,即假定地面没有动,是人在走动,这样观察的结果。

但是,如果从行人的观点出发,他就认为是在N点的雨滴,随着NA直线,斜向下落,滴到了他身上。这一点,如果我们在下雨时正乘坐行进中的公共汽车,我们就能够观察到,公共汽车两侧的雨滴都是这样倾斜地落下的。一滴雨在公共汽车两侧玻璃上留下的痕迹,也往往是斜的一道。

在N点的雨滴垂直下落,可是行进中的人,却观察到是顺着NA方向下落。这个现象我们可以称其为行差,角度ANO我们称其为行差角。显然,这个角度的正切等于AO/NO。AO/NO越大,行差角也就越大。下雨的时候,我们走得越块,前面被打湿得越厉害。

如果雨滴以速度n下落(到地面附近时由于大气阻力,认为雨滴速度有一个接近匀速的近似是合理的),人以速度a行进,那么,雨滴与人之间相对运动的速度,可以根据勾股定理求出,为(n平方+a平方)的平方根。

如果推广到一般的情况,雨滴并不是垂直下落,三角形AON不是直角三角形,而是平行四边形的一半,同样可以根据平行四边形法则求解。

近日,多地遇到了冰雹天气。如果人们开车行进在路上,突然遇到了冰雹,应当怎样正确处理?我们可以应用上面处理雨滴下落的结果,只是把雨滴变成冰雹。

由于冰雹下落的速度很大,再加上冰雹的质量比雨滴大得多,这样,冰雹对于包括汽车在内的地面各种物体,都有可能造成损害。

如果行车时遇到大的冰雹,而驾车者企图加大行车速度以迅速逃离冰雹区域,则有可能使得冰雹给汽车带来更大的伤害。下面就对此做一下解释。

如果冰雹的直径为2厘米,据观测和计算,在下落到接近地面时,其速度可以达到20米/秒,也就是72千米/小时。如果汽车速度为50千米/小时,那么根据上面公式的计算,汽车与冰雹之间的相对速度将是(72*72+50*50)的平方根即87.7千米/小时。这比汽车静止的情况下增加了15.7千米/小时。

由于冰雹在与汽车碰撞时冰雹的动能为0.5乘以其质量再乘以相对速度的平方,若汽车速度为50千米/小时,与汽车静止时相比,冰雹的相对动能差不多增加了一半,即是汽车静止时的1.5倍。冰雹动能的增加了,对于汽车的损害当然就增加。这样,增加它们之间的相对速度绝不是一个好的选择。

而且,根据上面的计算,由于汽车的速度为50千米/小时,冰雹垂直下落速度72千米/小时,其行差角即上面图中的角ANO将达到34.8度。这个角度越大,对于汽车前挡风玻璃造成损害的可能性就越大。

如果汽车继续加速到72千米/小时,那么行差角ANO可以达到45度,冰雹与汽车之间的相对速度为101.8千米/小时,冰雹的相对动能增加到汽车静止状态的2倍。冰雹对汽车造成的可能损害就又增加了许多。

所以,在冰雹雨中加速前进将不是一个好的选择,它将增加对汽车造成损害的可能性。

如果行车途中突遇冰雹,而没有安全的地方可以躲避,那么与其加速逃离,可能还不如停在空旷之中,或者低速行进。

当然,上面只是一个简单理论分析,只能作为遇到问题时考虑对策的参考。实际的情况可能会复杂得多,需要根据具体情况作正确的对策。

顺便说一下,行差的问题,在天文观测中也会遇到。远处的恒星,它们发出的光,照射到地球,由于地球也在运动,所以也有行差问题。我们通过光线观测到的恒星的方向,与实际方向之间,也有一定的差距,在这里称为光行差。

由于地球的运动更加复杂,上面所说图形和分析太过简单,但是其原理与光行差是一样的。

由于地球在围绕太阳作圆周运动,所以观测某一颗恒星,由于光行差的缘故,它每年也将在某一位置附近作小的圆周运动,这种光行差被称为周年光行差。其光行差的角度最大可以大到20.5秒。(1圆周=360度,1度=60分=3600秒)

地球本身也在自转,这种自转也能产生光行差,称为周日光行差。由于自转引起观察者的速度比公转引起的速度小许多,它引起的光行差比周年光行差也要小得多,要小两个数量级,大约只有零点几秒。

太阳系在空间运动,带领着地球一起运动,也会带来光行差,但是,由于这种运动的周期很长,对我们的(相对)短期观测,带来的只是系统误差,所以并不会产生大的影响。

https://wap.sciencenet.cn/blog-612874-1486009.html

上一篇:博物馆要 “活”一点,不要“死”气沉沉

下一篇:杂说“书”(1)

全部作者的精选博文

- • 灶与炉

- • 教育不是竞赛

- • 化与花

- • 量与物理量

- • 姓名与学术著作的署名

- • 人类的知识与个人的知识

全部作者的其他最新博文

- • 灶与炉

- • 教育不是竞赛

- • 化与花

- • 应当重视有关当代事物的记录

- • 量与物理量

- • 姓名与学术著作的署名