精选

精选

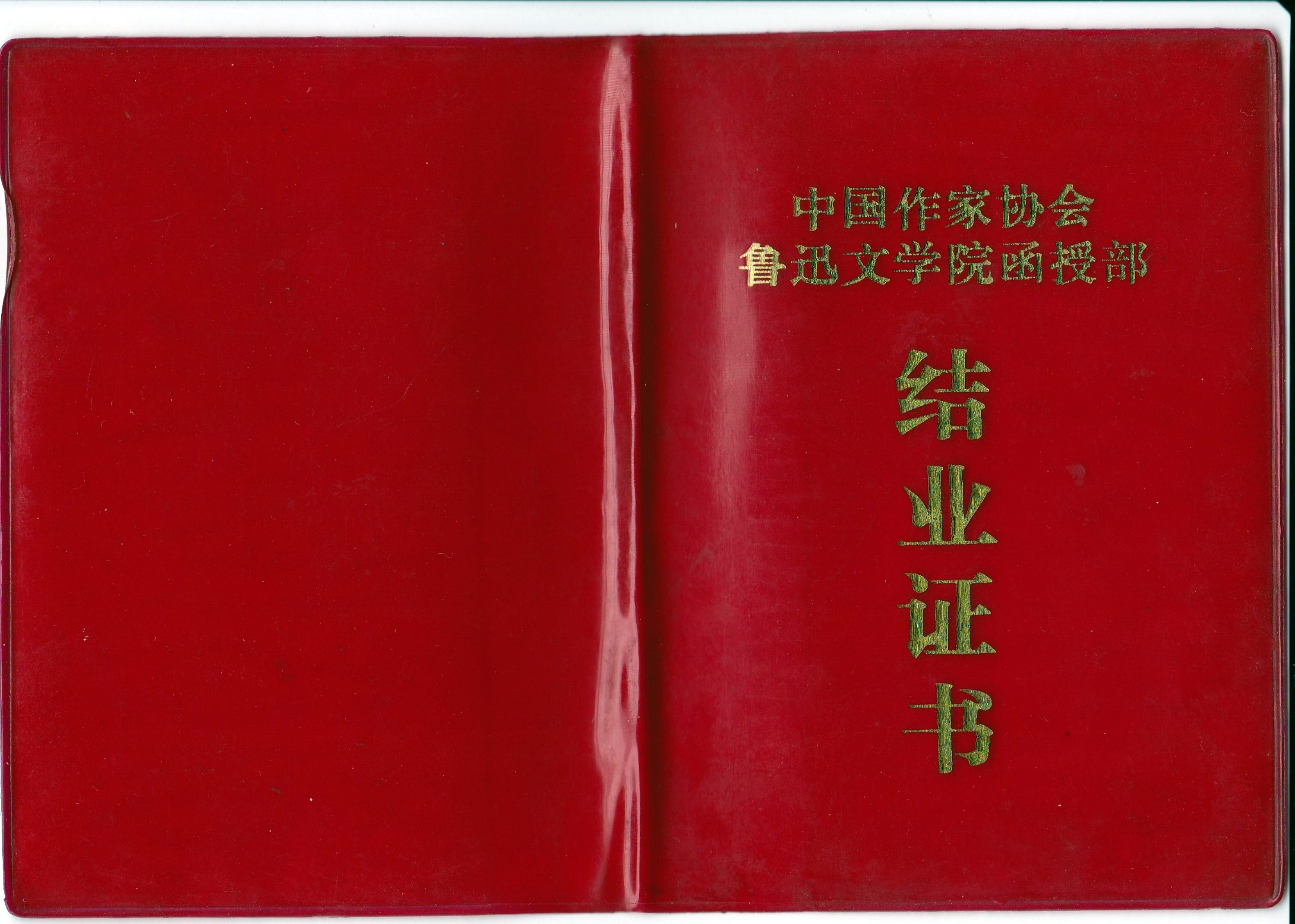

近日整理旧物时,我又看见了那个暗红色的塑料皮证书。封面上烫金的字已有些斑驳,内页泛黄,盖着“中国作家协会鲁迅文学院函授部”的圆章。我摩挲着它,像摩挲着一段发烫的青春。快四十年了,它就这样静静地躺在抽屉深处,与我那些理工科的专业书、学术论文挤在一起,像个走错门的客人。

一九八六年的大学校园,处处弥漫着文学的热浪。食堂门口的海报栏上,贴满了诗社、文学社的启事;宿舍熄灯后,总有人在走廊借着昏黄的灯光写诗;课堂上偷偷传递的,不是情书,而是《收获》《人民文学》和油印的民间诗刊。那时的年轻人,口袋里可以没有钱,但不能没有诗。仿佛一夜之间,每个人都成了潜在的作家,每个人都怀揣着一个不为人知的文学梦。

我就是在那样的氛围里,被一位高年级的学兄“忽悠”进了他的“泥土文学社”。学兄穿洗得发白的的确良衬衫,戴黑框眼镜,说话时喜欢引用北岛和舒婷。他说:“文学是时代的良心。”我信了。于是跟着一群同样热血沸腾的“乌合之众”,开始熬夜写小说,抄诗歌,把工整誊写的手稿塞进信封,贴上八分钱邮票,寄往天南地北的编辑部。那是一种近乎宗教般的虔诚。偶尔有豆腐块大小的文字变成铅字,出现在某个地区小刊的角落,便能兴奋得好几天走路都轻飘飘的。但人心总是不足,总盼着能在那本最厚、最有名的《收获》上,看见自己的名字。

就是在这种焦渴的期盼里,我在一本文学杂志的封底,看到了鲁迅文学院的招生广告。广告词写得极有蛊惑力——“名师指点,通往作家之路的捷径”。“鲁迅文学院”,中国作协主办,这几个字像带着金光。我几乎没怎么犹豫,就鬼迷心窍地报了名。现在想来,那种心态,颇像今天那些渴望一夜暴富的人,花重金去购买什么“财富密码”。

一年的函授学费是一百二十元。我踌躇了好几天,才给老家父母写了信。信里,我尽量把这件事描述得前途光明,我说我要去北京(尽管是函授)学习写作,将来要当作家。我的父母是鲁西南地地道道的农民,一辈子在土坷垃里刨食,连自己的名字都不会写。他们看不懂我信里那些文绉绉的词,但他们看懂了几子的渴望。没出十天,汇款单就来了。附言栏里,是请代笔先生写的一句话:“好好学。”

后来我才知道,那一百二十块钱,是家里卖掉了攒了不知多久的鸡蛋,又粜了几百斤粮食才凑齐的。若按当时的物价,三千个鸡蛋,八百多斤粮食,就换来了我手里这张报名资格。我把那张轻飘飘的汇款单攥在手心,却觉得沉甸甸的,烫手。

交钱之后,我便开始了期盼。每月中旬,总能收到从北京寄来的牛皮纸信封,里面是打印的辅导材料。油墨的香味,让我觉得神圣。我像解读武功秘籍一样,逐字逐句地研读,总幻想能从字缝里看出“写作速成”的心法。函授部要求学员定期寄习作,由学院的“专家”批改,优秀的会在院刊上发表。我把我最得意的几个短篇,改了又改,誊了又誊,郑重地寄往北京。那感觉,像是把一颗滚烫的心掏出来,托人送上了圣殿。

回信总是来得很慢。退稿信是油印的格式函,偶尔,会附上一张纸条,上面有潦草的几行字,算是“专家意见”。那笔迹龙飞凤舞,我需反复辨认,才能猜出个大意,无非是“立意尚可,技巧不足”、“人物形象单薄”之类。我捧着那寥寥数语,试图从中悟出真谛,却像雾里看花,终隔一层。希望一次次的燃起,又一次次的熄灭。那种感觉,像一个虔诚的香客,不断地向一尊沉默的佛像叩拜,却始终听不见回音。

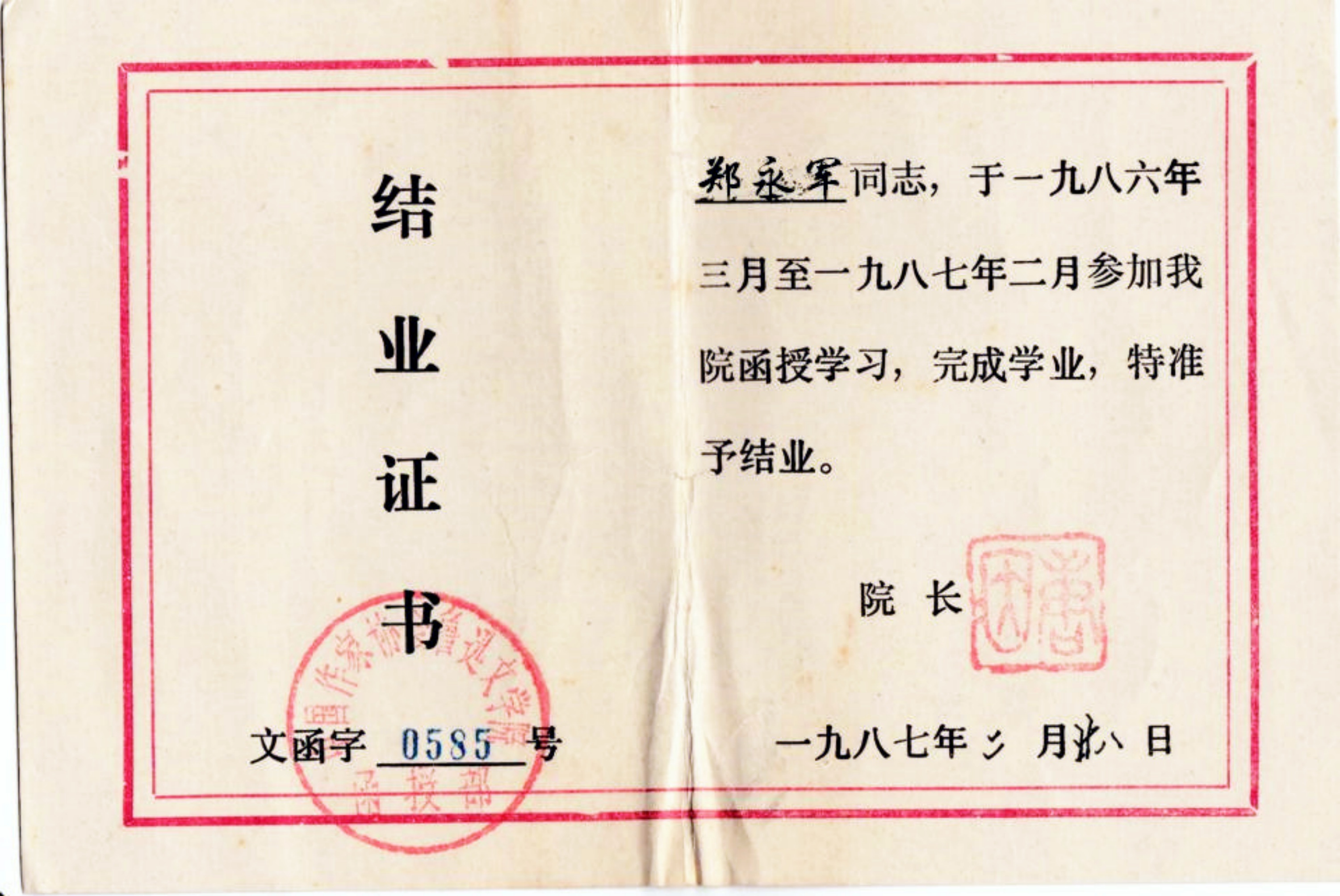

一年时间,就在这种不断的寄出与等待中,倏忽而过。八七年春天,五一劳动节前后,我收到了这个红色的结业证书。没有隆重的仪式,没有老师的祝贺,它就这么平平常常地躺在信箱里。我打开它,看着自己的名字和那个鲜红的印章,心里头空落落的。我的作家梦,仿佛随着这个证书的抵达,也正式宣告终结了。它像一个句号,圈住了我一年的狂热,也像一盆冷水,浇醒了我。

很多年后,我才更清楚地看明白了这件事。当年的鲁迅文学院办这类函授班,其主要目的之一,大约就是创收。我们这些来自天南海北的文学青年,就像一群扑火的飞蛾,用自己的微薄薪饷和父母的汗水钱,供养着一个庞大的梦想产业。指望通过这条路成为作家,其荒诞程度,不亚于今天有人想靠买彩票实现财务自由。青春嘛,本来就是用来试错和挥霍的,浪费一年的光阴在文学梦里,我并不觉得可惜。只是那三千鸡蛋、八百斤粮食,像一块心病,让我愧疚了许多年。

网上有人换算过,八十年代的万元户,相当于今天的千万富翁。那么,我那一百二十元学费,搁在现在,怕是值十几万了。十年前,老父亲病重住院,我守在床边陪他聊天。不知怎的,就提起了这桩旧事。我说:“爹,当年我不懂事,浪费了家里那么多钱,去学那没用的东西,想想真后悔。”父亲躺在病床上,瘦削的脸上却漾开一丝豁达的笑意,他慢悠悠地说:“傻孩子,只要你觉得学到了东西,那就不算浪费。”

父亲去世已经十年了。今天,我看着这个红皮证书,父亲说那句话时温和的眼神,他脸上被岁月犁出的深壑,都清晰地浮在眼前。我心里猛地一酸,眼泪几乎要涌出来。我忽然明白了,父亲当年省吃俭用寄出的,不只是一笔钱;他朴素话语里宽慰的,也不只是我年少的虚荣。那是一个不识字的农民,对“学问”二字最崇高的敬重,是对儿子精神世界最笨拙也最真诚的托举。

这本红皮证书,最终也没有让我成为作家。它静静地躺在那里,像一个青春的注脚,记录着那个文学比天大的年代,也记录着一份由鸡蛋和粮食转化而成的、沉甸甸的父爱。它很轻,也很重。它是一张“破证书”,却也是我一生都挥霍不尽的财富。

我的全民K歌:《老父亲》

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自郑永军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1504665.html?mobile=1

收藏