精选

精选

虚拟AI细胞或将改变生物医学领域

人类细胞是由数万亿个分子构成的“微观集群”,其中包含约4200万个蛋白质,以及大量碳水化合物、脂质和核酸。细胞内布满细胞器与其他结构,其复杂精妙的组织架构,足以让繁复华丽的巴洛克建筑显得平淡无奇。细胞的细胞质宛如一座高速运转的化学实验室,分子在此不断发生反应、重新组合并改变形态。在细胞核内,数千个基因持续开启与关闭,将看似混乱的分子活动转化为协调一致的生命过程,保障细胞存活与增殖。

这种复杂性远超人类目前的理解与预测能力。但许多研究者认为,具备强大信息吸收与处理能力的人工智能(AI)或许能胜任这一挑战。20多年前,研究者便开始构建方程组,试图模拟细胞的部分生命活动;如今,他们已研发出AI驱动的细胞“复制品”——这类模型与席卷商业和流行文化的大型语言模型类似,能通过摄入海量数据实现自主学习。近3年前ChatGPT的惊艳亮相,给虚拟细胞研究者带来了启发。“人们希望生物学领域也能迎来这样的突破时刻。”艾伦研究所(Allen Institute)的AI研究科学家卡西娅·凯齐尔斯卡(Kasia Kedzierska)表示。

至于这一时刻何时到来,不同研究者看法不一。能模拟活细胞的虚拟细胞,将为多个研究领域带来福音:在制药实验室,科学家可借助虚拟细胞快速评估大量潜在药物,无需承担实体实验的高昂成本与操作难度;它们能成为“试验平台”,助力改造细胞以实现新功能;根据患者分子特征定制的虚拟细胞,可帮助医生选择个性化药物;研究者甚至能将细胞模型整合为虚拟组织和器官,探索“肿瘤微环境如何影响其生长”等复杂问题。

“ Chan Zuckerberg 计划”(CZI)负责“科学AI”领域的西奥法尼斯·卡拉莱佐斯(Theofanis Karaletsos)指出,这类模型还能帮助研究者梳理分子数据库中涌入的海量多元信息。他表示,AI驱动的细胞模拟模型“能构建一幅整合的知识图谱”。

与ChatGPT等AI工具类似,AI细胞模型也承载着众多期待与愿景。“每当有新模型问世,人们总会认为它是最先进的。”Arc研究所的计算生物学家哈尼·古达齐(Hani Goodarzi)说道,他本人也在研发这类模型。今年6月,他与其他20多位研究者共同发起了“虚拟细胞挑战赛”(Virtual Cell Challenge)——这项年度赛事将对各类模型进行实战测试。正如1994年启动的结构生物学竞赛助力研究者基本解决蛋白质折叠问题,“虚拟细胞挑战赛”旨在推动这一复杂领域的技术突破。首届赛事要求AI研究者预测“沉默人类胚胎干细胞中特定基因”的效果。

目前已有超过1000支团队报名参赛,团队名称五花八门,如“Cellamander”“Zebulon Chow”“SmartCell”“Mean Predictors”等。赛事奖品由赞助商提供,其中包括科技巨头英伟达(Nvidia)——该公司生产的图形处理器(GPU)是许多AI系统的核心硬件。12月6日,赛事组织者将公布最终排名,冠军团队将获得10万美元现金奖励及GPU使用时长。“我们希望弄清哪些方法可行,哪些不可行。”古达齐表示。

即便模型在测试中表现出色,部分科学家仍认为,要让它们产出具有突破性的新科研成果或为生物学家提供实质帮助,还有很长的路要走。“尽管宣传热度很高,但这些模型的表现仍不尽如人意。”微软研究院的亚历克斯·卢(Alex Lu)指出,他的研究方向是AI在生物数据模式识别中的应用。有些AI模型的预测能力甚至不及更简单的模拟方法。俄亥俄州立大学的计算生物学家马勤(Qin Ma,音译)认为,模型数量的泛滥本身就是一个坏信号:“一个真正强大的模型理应足以满足需求,无需涌现如此之多的同类产品。”

模型开发者则认为成功只是时间问题。“我们尚未解决所有问题,但这种方法的潜力巨大。”赛拉治疗公司(Xaira Therapeutics)生物医学AI部门负责人王博(Bo Wang,音译)表示,该公司希望利用这项技术推进药物研发。

从“方程模拟”到“AI驱动”:虚拟细胞的25年演进

受计算能力提升的启发,研究者约25年前开始尝试构建虚拟细胞。最初,他们采用依赖大量方程组的计算方法,重现细胞的新陈代谢、蛋白质合成、DNA复制等生命过程。

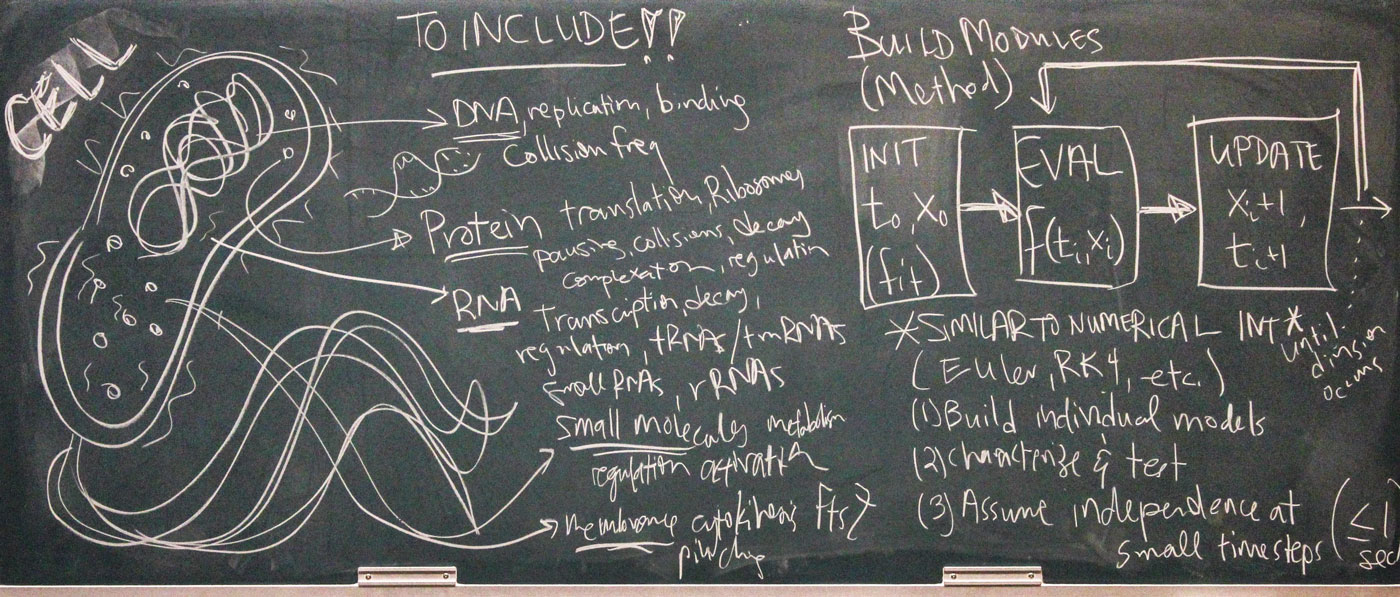

2012年,现任职于西奈山医学院的计算系统生物学家乔纳森·卡尔(Jonathan Karr),与斯坦福大学马库斯·科弗特(Markus Covert)实验室的同事共同发布了首个完整细胞模型——生殖支原体(*Mycoplasma genitalium*)的“硅基复制品”。他们选择这种微生物的原因是,其基因组是当时已知细菌中最小的:仅含500多个基因,而常见的大肠杆菌(*Escherichia coli*)则拥有4000多个基因。为模拟该微生物的代谢过程,模型计算了700多种代谢物在1100个化学反应中的浓度变化;同时,通过模拟染色体和负责蛋白质合成的核糖体等细胞器,这个“人造细胞”在一定程度上还原了真实细胞的内部结构。

(2012年的这块黑板展示了科弗特实验室发布的首个完整细胞计算模型所包含的元素。图片来源:ERIK JACOBSEN/THREESTORY)

2022年,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的细胞生物学家兼生物物理学家赞·卢西-舒尔滕(Zan Luthey-Schulten)及其团队发布了一个基因数量略少但更复杂的模型。该模型基于一种“最小细菌细胞”——这种实验室改造的微生物仅携带493个基因。研究者利用冷冻电子断层扫描技术获取真实细胞的成像数据,将模型构建为3D形态,从而提升了其真实性。但这种高细节度也带来了巨大的计算成本:要模拟细胞20分钟的生命活动,需使用高端GPU运行8至10小时。

科学家还为大肠杆菌等其他细菌开发了类似的完整细胞模型。当这些模型启动时,能以秒为单位模拟细胞的代谢、生长与分裂过程。卡尔指出,这类模型在预测短期细胞动态(如特定分子浓度变化)方面“优势显著”。卢西-舒尔滕则认为,研究者终有一天能构建出人类细胞的计算模型:“我相信这最终一定能实现。”

然而王博表示,这些非AI模型只能遵循开发者设定的生物学规则,其背后的数学方程能否精准还原真实细胞活动,仍存疑问。慕尼黑工业大学的计算生物学家法比安·泰斯(Fabian Theis)补充道,这些模型无法解答研究者最关心的许多问题:“可以说,它们在某些预测任务上完全失败了”,例如预测基因沉默的效果。

AI细胞模型:从“基础模型”到“实战验证”

“虚拟细胞挑战赛”的发起,体现了人们对新型AI驱动模型的更高期待。这类模型不再依赖固定不变的方程组,而是通过分析海量实验获取的细胞生物学数据,自主学习细胞的运行规律。“我们没有向它灌输任何生物学知识。”斯坦福大学的生物物理学家史蒂夫·奎克(Steve Quake)如此描述他与CZI同事开发的AI模型TranscriptFormer。

模型能充分利用新产生的海量数据,尤其是单细胞基因活性检测数据。例如,CZI的CELLxGENE数据库收录了超过3500万个人类和小鼠细胞的基因活性数据。卡尔表示,模型开发者还“得以受益于技术发展的浪潮”。

与GPT-5、Claude、Gemini等主流通用AI类似,目前已发布的AI细胞模型大多属于“基础模型”(foundation models)——理论上,它们无需额外训练就能探索多种细胞过程。不过目前,AI细胞基础模型仅能涵盖生物学的一小部分内容,完成的任务也较为有限,如细胞分类、预测细胞对基因活性变化的反应等。但研究者希望最终能将它们整合为更全面的系统。“构建一个‘统领全局’的模型,是我们的愿景。”泰斯说。

2023年5月,加州大学旧金山分校的计算生物学家克里斯蒂娜·西奥多里斯(Christina Theodoris)及其团队在《自然》(*Nature*)杂志上介绍了早期细胞基础模型Geneformer。此前,他们曾开发过一个能力较弱的AI模型,该模型可分析基因互作网络并预测其修改效果;2021年,西奥多里斯团队在《科学》(*Science*)杂志上发表论文称,利用该模型识别出了一种可能治疗“心脏瓣膜钙过量沉积型疾病”的分子,其他科学家目前正将这种分子作为潜在疗法进行研究。但这一成果的取得并不容易:研究者需从实验数据中自行推导基因网络,并将其提供给模型。西奥多里斯表示,开发Geneformer的初衷是“想看看能否构建一个具备基因网络基础知识的基础模型”。

团队用近3000万个人类细胞的基因活性数据训练Geneformer,发现它能推断基因间的相互作用,并预测干扰特定基因的效果。随后,模型又用健康人群和心肌病患者(心肌功能减弱)的心脏细胞基因活性数据进行了再训练,最终筛选出几个基因——沉默这些基因应能使功能减弱的心脏细胞恢复正常。

Geneformer团队进一步开展了实验验证,这一步超出了大多数AI研究团队的常规操作:他们利用CRISPR基因编辑技术,在实验室培养的“携带致心肌病突变”的心肌细胞中,沉默了上述筛选出的两个基因。结果发现,沉默任一基因都能增强细胞的收缩能力,这表明抑制这些基因功能的药物可能对人类患者有益。西奥多里斯表示,这一结果证明Geneformer“有望为研究指明新方向,加速药物研发”。

(“构建一个‘统领全局’的模型,是我们的愿景。”——法比安·泰斯,慕尼黑工业大学。图片来源:3DARTISTS/SHUTTERSTOCK)

不过,与许多AI细胞模型一样,Geneformer的训练数据仅来自人类;少数其他模型虽纳入了小鼠数据,但仍有局限。而奎克、卡拉莱佐斯及其同事今年早些时候在生物预印本平台bioRxiv上介绍的TranscriptFormer,却以其“进化广度”脱颖而出。研究者开发了三个版本的TranscriptFormer,其中最全面的版本用12个物种(包括人类、小鼠、线虫、海绵和疟原虫)的1.12亿个细胞的基因活性数据进行了训练。

这种多样化的“训练素材”或许提升了模型的能力。研究者报告称,在人类罕见细胞类型分类任务中,TranscriptFormer的表现优于王博团队2024年发布的AI模型scGPT和Geneformer。该团队还发现,TranscriptFormer能对“未纳入训练数据的物种”进行细胞分类,区分感染SARS-CoV-2的肺细胞与健康肺细胞,并预测药物对细胞的影响。卡拉莱佐斯指出,这些成就的特别之处在于,模型未接受任何额外训练——它实现了研究者所说的“零样本学习”(zero-shot learning)。他表示,TranscriptFormer的表现“展示了人们如何利用这类工具探索基础生物学问题”。

研究者还可将细胞基础模型整合到“AI科学家”这类虚拟辅助工具中。“AI科学家”能梳理研究文献、提出假设、基于真实数据开展模拟实验,并撰写研究结果。今年早些时候,哈佛大学的计算生物学家马林卡·齐特尼克(Marinka Zitnik)及其同事发布了一套包含600多种工具的资源库,助力研究者开发“AI科学家”,其中就包括TranscriptFormer。齐特尼克表示,得益于该模型的设计特点,“研究结果的产出速度更快、准确性更高”。

虚拟细胞的“瓶颈”:数据、评估与标准

那么,是什么阻碍了虚拟细胞的发展?首先,目前大多数AI模型仅依赖单一类型的数据——基因活性检测数据。马勤指出,研究者才刚刚开始尝试纳入细胞图像等其他类型信息,而这些信息可能会让模型更强大、更实用。其次,尽管近年来细胞数据量大幅增长,但仍不足以支撑模型的进一步发展。“数据限制是细胞模型研发的重大障碍。”卡尔表示,“我们能探索的问题范围非常有限。”

卡尔提到,即便有CELLxGENE这样的数据库,许多研究结果仍未被纳入中央存储库,导致其他科学家难以获取。他认为,该领域需要一个类似“蛋白质数据银行”(PDB)的资源库——PDB在AlphaFold(蛋白质折叠预测模型,可能是科学界最成功的AI模型)的研发中发挥了关键作用(其两位开发者于2024年获得诺贝尔化学奖)。PDB以标准格式收录了几乎所有经实验测定的蛋白质结构,部分原因是大多数资助机构和期刊要求研究者将新测定的结构上传至该数据库。而细胞数据目前尚无此类要求,且其多样性远高于蛋白质结构。“仅靠一种技术无法全面表征细胞。”卡尔说。

要改进现有模型,研究者还需要一套有效的性能评估方法——但科学界仍在探索如何制定这套方法。模型完成初始训练后,开发者通常会进一步训练以提升特定能力,再进行测试。这种做法与GPT-5等主流基础模型类似,它们在向公众开放前都会经过大量微调。但部分研究者认为,测试应聚焦模型的“零样本性能”。“如果模型真的能理解基础生物学原理,那么在微调前就应具备这种能力。”泰斯说。

多项评估近期AI细胞模型零样本性能的研究均发现,这些模型存在明显不足。例如,卢、凯齐尔斯卡及其同事将scGPT、Geneformer与一个更初级的AI模型及两种非AI方法进行对比测试。今年早些时候,他们在《基因组生物学》(*Genome Biology*)杂志上发表研究称,令人意外的是,在细胞分类等任务中,更简单的方法反而优于这两种基础模型。

西奥多里斯对此反驳称,这些任务的难度较低,因此简单方法才能胜任,测试并未真正体现Geneformer的能力。

即便经过微调,部分AI细胞模型的表现仍不理想。伦敦大学学院的博士后康斯坦丁·阿尔曼-埃尔策(Constantin Ahlmann-Eltze)及其同事今年8月在《自然方法》(*Nature Methods*)杂志上发表研究称,他们设置的任务是“预测特定基因对其他基因活性变化的反应”,结果发现,一个基础数学公式的预测准确性竟高于5种细胞基础模型和另外两种AI模型。“我非常惊讶。根据已发表的论文,这些模型看起来都很出色。”阿尔曼-埃尔策说。

这类研究通常仅测试少数模型,且评估标准各异。但凯齐尔斯卡表示,领域内正逐步形成共识,明确模型应具备的功能及对应的评估方法。她提到,CZI今年早些时候发布了新的基准测试工具,研究者可依据标准指标评估不同模型的性能。

“我不会放弃这些模型。它们的失败之处能为我们提供大量有价值的信息。”——卡西娅·凯齐尔斯卡,艾伦研究所(图片来源:3DARTISTS/SHUTTERSTOCK)

古达齐及其同事发起的“虚拟细胞挑战赛”也有类似目标。为提供赛事原始数据,Arc研究所的研究者利用CRISPR技术,在人类胚胎干细胞中逐一沉默了300个基因,并监测其对其他基因的影响。参赛者需用其中150个基因的数据(以及他们能找到的其他同类细胞数据)训练模型;在预赛阶段,需预测沉默另外50个基因的效果——结果会公布在赛事排行榜上,参赛者可据此优化模型;最终排名则取决于模型对剩余100个基因数据的预测表现。古达齐表示,这项任务难度极高,“我们不指望有人能轻松夺冠”。

泰斯指出,此前也有其他赛事尝试评估AI模型预测细胞反应的能力,“但能看到如此大规模的赛事,仍令人兴奋。我们需要更大型的评估活动。”

今年12月赛事结果公布后,研究者将获得更多信息,助力提升细胞基础模型的性能。即便对当前虚拟细胞持批评态度的科学家,也对AI方法的未来持乐观态度。“我不会放弃这些模型。”凯齐尔斯卡说,“它们的失败之处能为我们提供大量有价值的信息。最终,我相信我们会研发出真正强大的模型。”

卡拉莱佐斯对此表示认同:“TranscriptFormer将是我们研发过的最‘笨拙’的模型。”(言下之意,未来模型将更先进)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1508226.html?mobile=1

收藏