长期以来对脂肪细胞功能的认知存在一个难解悖论

一种名为激素敏感性脂肪酶(Hormone-Sensitive Lipase, HSL)的酶,已知其功能是分解脂肪细胞(即 adipocytes,脂肪细胞)中储存的脂肪,以释放能量。但有些人因罕见基因突变引发“脂肪营养不良症”(lipodystrophy),无法合成HSL,这些人非但不会因脂肪储存过多而肥胖——事实上,他们甚至难以维持充足的脂肪水平。

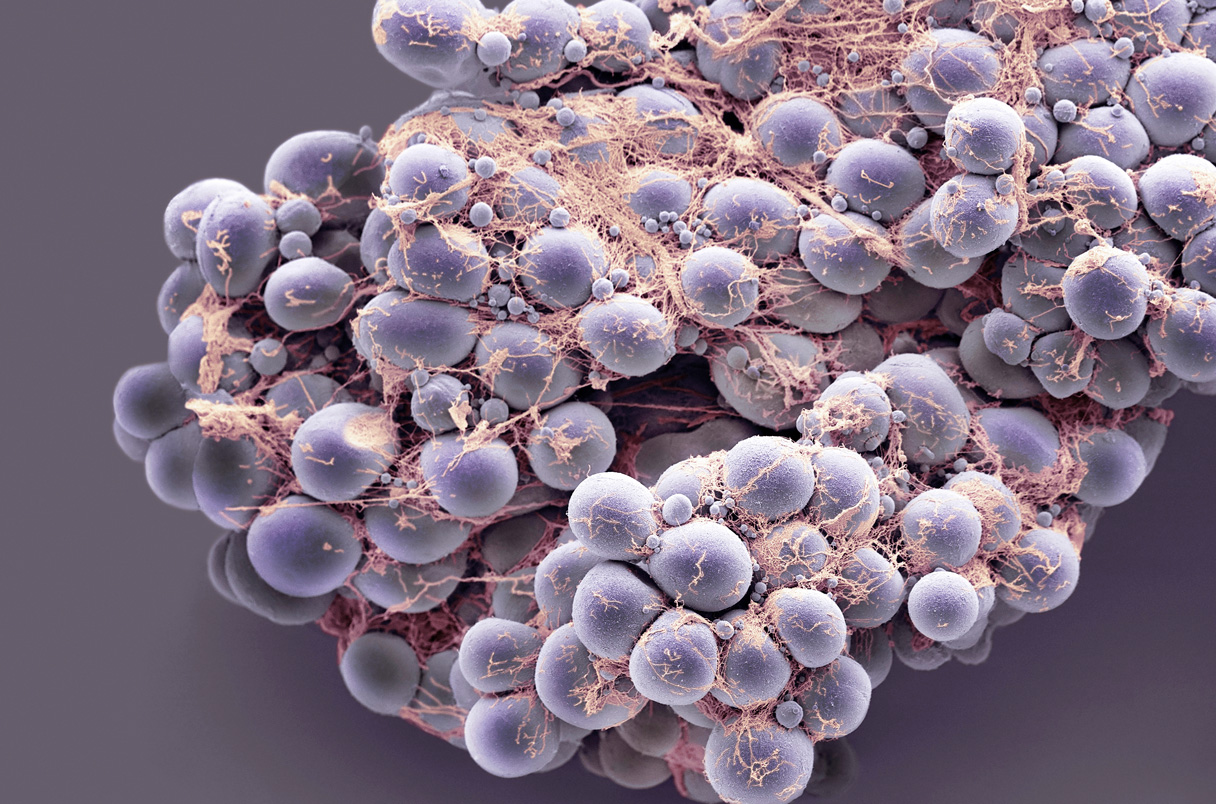

如今,研究人员在《细胞·代谢》(*Cell Metabolism*)杂志发表的一项最新研究中揭示:HSL还具有一个出人意料的“第二功能”。不同于以往认为的“仅作为酶在细胞质中发挥作用”,HSL还会进入脂肪细胞的细胞核,通过调控基因活性来维持脂肪组织的健康与结构稳定。这一关于脂肪细胞自我调节机制的新发现,或可解释为何脂肪组织在肥胖状态下有时会出现功能异常——如引发炎症、产生瘢痕,且无法安全储存多余热量。研究作者及其他学者表示,该发现有望为肥胖症开发新的治疗方案提供思路。

“HSL这种额外的‘兼职功能’(moonlighting function)非常有趣,”慕尼黑亥姆霍兹中心(Helmholtz Munich)的脂质生物学家玛丽亚·罗姆(Maria Rohm,未参与该研究)评价道,“这项研究的设计十分精妙。”

图卢兹大学的内分泌学家多米尼克·朗甘(Dominique Langin)之所以关注HSL基因突变引发的脂肪营养不良症谜团,源于其博士生埃梅琳·雷卡森(Emeline Récazens)观察到“脂肪细胞核内存在HSL蛋白”这一现象。于是,朗甘的团队——包括正在研究脂肪营养不良症其他方面的实验室成员热雷米·迪福(Jérémy Dufau)——决定探究HSL在细胞核内是否具有新功能。他们首先在体外培养的人类脂肪细胞中,沉默了编码HSL的基因。结果显示,这一操作会“激活”驱动细胞内微小能量发生器(即线粒体)的基因,同时“抑制”负责构建脂肪组织结构蛋白框架的基因。这些细胞的形态也更接近“米色脂肪细胞”(一种燃烧脂肪的脂肪细胞),而非储存脂肪的“白色脂肪细胞”——这一变化表明细胞内线粒体数量增多。

此外,研究人员发现:经基因改造、完全无法合成HSL的小鼠,如预期般患上了脂肪营养不良症;而另一组经改造、其HSL携带“化学标签”(该标签可将HSL限制在细胞核内)的小鼠,却能维持正常的脂肪储存量。这一结果表明,HSL维持脂肪储存的功能,并不依赖其在细胞质中“分解脂肪”的作用,而是完全取决于细胞核内HSL的水平。

最后,在小鼠和人类脂肪细胞中,研究团队追踪了“不同代谢状态下,HSL如何在细胞不同部位间转移”。当科学家模拟“低能量状态”(如禁食或应激状态)时,发现细胞核内的HSL会被激活为酶,并转移到细胞质中分解脂肪;而当营养充足时,HSL会与一种名为SMAD3的蛋白结合,借助其“转运”返回细胞核。

“这一发现解开了该领域的诸多谜团,”匹兹堡大学的内分泌学家艾琳·克肖(Erin Kershaw,未参与该研究)表示。此前研究也表明,HSL会通过脂肪分解过程中产生的脂肪酸发出信号,间接影响基因活性。克肖指出,“酶或相关蛋白进入细胞核发挥作用”的现象虽有先例,但这仍是一个较新的研究方向,相关机制尚未完全明确。她认为,上述两种机制(直接入核调控与间接信号调控)可能共同参与基因调控,“它们并非相互排斥”。

朗甘团队还发现,肥胖实验小鼠的脂肪细胞核内往往存在过量HSL——这表明HSL在细胞核内的过度活跃,可能会改变脂肪组织结构,进而诱发肥胖。

朗甘表示,尽管脂肪营养不良症与肥胖症的多种表现形式看似相反,但二者本质上可能是脂肪细胞“无法正常储存脂肪”的两种表现——其根源要么是细胞核内HSL活性缺失,要么是HSL活性过剩。他补充道,这也解释了为何两种疾病会出现部分相同症状(如肝脏脂肪堆积):功能异常的脂肪细胞会导致脂肪在其他器官中蓄积。

这些发现或为未来治疗方案提供新方向——即不再局限于“减少脂肪储存”,而是聚焦“恢复脂肪细胞功能”。罗姆解释道,要针对特定靶点开发有效的药物,科学家必须“理解相关蛋白的完整生物学机制”,“这正是此类研究具有重要意义的原因”。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1507217.html?mobile=1

收藏