精选

精选

高校拥抱人工智能:学生更聪明,还是停止思考?

如今,数百万踏入校园的学生正在使用人工智能技术,而相关担忧也层出不穷。

(插图:法比奥·布奥诺科尔)

今年,北京清华大学的新生入学时,他们遇到的首批“接待者”之一并非人类。这所知名学府的录取通知书中附带了一个人工智能助手的邀请码,该智能助手旨在解答学生关于课程、社团及校园生活的各类疑问。

在美国俄亥俄州哥伦布市的俄亥俄州立大学,今年入学的学生需参加必修的人工智能课程——这是该校一项计划的组成部分,目标是确保所有学生毕业时都能“熟练掌握人工智能知识”。而在澳大利亚的悉尼大学,学生则需参加传统的线下考试,以证明他们确实掌握了必备技能,而非将学习任务“外包”给人工智能。

这一切都只是席卷校园的巨大变革的缩影。当前,高校与学生正急切地适应ChatGPT等生成式人工智能工具的应用。这类工具能在几秒内完成复杂信息分析、答疑解惑及撰写高质量论文等任务——而这些能力,恰恰是高校传统教学中重点培养的核心技能。一项全球调查显示,2024年有86%的大学生在学习中经常使用人工智能[1],部分民调数据甚至更高。“我们发现学生正成为这些工具的‘熟练使用者’,”美国牛津市密西西比大学专攻人工智能与教育领域的研究员马克·沃特金斯表示。

对部分人而言,人工智能为改善教育、帮助学生应对瞬息万变的世界提供了绝佳机遇。清华大学、俄亥俄州立大学等高校已着手将人工智能融入教学——部分研究也暗示,人工智能驱动的工具或能助力学生提升学习效果。美国马萨诸塞州剑桥市哈佛大学曾针对物理专业本科生开展一项随机对照试验[2],结果显示,使用定制化人工智能辅导工具的学生,不仅学习效率更高,掌握的知识也比仅接受人类教师授课的学生更多。

但众多教育领域专家对人工智能在校园的“爆发式应用”深感担忧:他们担心这些工具会阻碍学习进程,原因在于其技术较新,师生群体尚难以熟练、合理地运用。教师们还担忧,学生会借助人工智能走捷径完成作业与考试;部分研究[3]也暗示,这种“脑力任务外包”的方式可能会抑制独立思考与批判性思维能力的培养。

此外,一些学者对高校“允许甚至鼓励使用人工智能工具”的做法表示不满——这些工具大多由企业掌控,其对认知能力的影响尚不明确,且始终存在伦理与环境方面的争议。今年6月,一批反对高校“不加批判地采用人工智能技术”的学者发布了一封公开信,全球范围内迅速有超过1000名学者签名支持(详见链接:go.nature.com/4qpkygs)。信中写道:“我们的资金不应被浪费在盈利性企业身上,这些企业带来的回报微乎其微,还会切实削弱学生的能力。”

不过,无论是人工智能的支持者还是质疑者,都存在一个共识:未来已至。“全球学生与教师对各类生成式人工智能工具的采用速度,已经快到让机构政策、教学方法及伦理规范难以跟上,”联合国教科文组织(总部位于法国巴黎)教育领域技术与人工智能部门负责人沙菲卡·伊萨克斯表示。

人工智能一代

数十年来,高校一直在适应各类新技术——从计算机、互联网到在线课程。但研究人员指出,生成式人工智能工具带来了根本性挑战。它们不仅能快速完成高校教学中旨在培养学生的部分核心任务,其普及速度与迭代速度也十分惊人。“人工智能与其他所有技术的不同之处,在于其发展速度,”英国高等教育领域非营利性数字与数据机构Jisc(总部位于布里斯托尔)的人工智能部门负责人休·阿特韦尔表示。

全球多项调查显示,学生正迅速将人工智能融入日常生活。“本质上,以青少年为主体的用户数量极其庞大,”沃特金斯说,“全球24岁以下的用户数以亿计。”其中,理科专业学生似乎是较早采用人工智能的群体。今年,美国加利福尼亚州旧金山市的人工智能公司Anthropic,对大学生与该公司生成式人工智能“克劳德”(Claude)之间的100万条匿名对话进行了分析。结果发现,科学、技术、工程与数学(STEM)领域的学生使用该工具的比例,远高于商科、人文学科等领域的学生[4]。

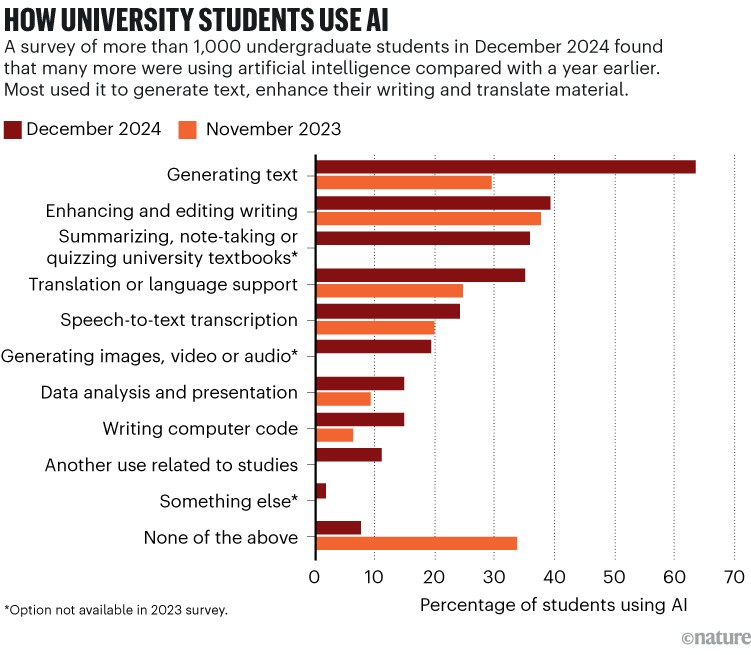

但学生究竟用人工智能做什么?英国牛津市智库“高等教育政策研究所”针对1000多名英国学生开展的一项调查显示,不出所料,大多数学生使用人工智能工具进行文本撰写、优化或总结(详见“大学生如何使用人工智能”)。近90%的学生表示,他们曾在考试、课程论文等评估任务中使用生成式人工智能。其中,58%的学生称用其解释评估任务中的相关概念,25%的学生表示会先编辑人工智能生成的文本再使用,另有8%的学生承认曾直接使用人工智能生成的原始文本[5]。

# 资料来源:J. 弗里曼《2025年学生生成式人工智能调查》(高等教育政策研究所,2025年)

曾组织学生开展人工智能专题焦点小组讨论的阿特韦尔表示,许多学生使用这类工具是为了简化学习流程、提高学习效率,而非作弊。她指出,不少学生其实只是希望获得指导,了解如何借助人工智能提升学习效果。学生可能“精通如何在社交媒体或社交生活中使用人工智能,但这并不意味着他们知道如何将其用于学术用途”。

然而,许多高校在这方面存在明显不足。全球各地的院校都在急于出台政策,指导教职工与学生以最佳方式使用人工智能,但效果参差不齐。沃特金斯称,在美国高校,“过去两年半的情况一直混乱无序,且我认为短期内这种局面不会改变”。他解释道,这是因为许多院校允许教师自主决定课程中是否使用人工智能以及如何使用,这种做法导致部分学生感到困惑:“一名大一学生可能同时上五门课,而这五门课可能会面临五种不同的人工智能使用政策。”

相比之下,教育工作者表示澳大利亚采取了全国协同推进的强有力应对措施。部分原因在于,自2023年起,澳大利亚高等教育质量与标准署(Tertiary Education Quality and Standards Agency)就与各高校合作制定相关指导方针。而在中国,北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀指出:“人工智能与高校的融合并非可选项,而是国家战略的有机组成部分。”

数据与实际案例显示,教师对人工智能的接受度远低于学生,态度更为谨慎。研究人员表示,部分教师会借助人工智能工具实现工作自动化(例如辅助撰写作业反馈),但也有教师完全拒绝使用。今年,专注于高等教育技术领域的组织“数字教育委员会”(Digital Education Council)对来自28个国家的1600余名教师开展了一项调查,结果显示约60%的教师在教学中使用人工智能工具,这一比例低于学生的使用率[6]。此外,80%的教师表示,所在院校并未明确指导他们如何在教学中使用人工智能。澳大利亚阿德莱德市南澳大学研究教育技术的乔治·西门子指出:“教师对人工智能的使用熟练度不如学生。”

与此同时,OpenAI、谷歌等大型科技公司正积极向学生与高校推广其产品。俄亥俄州立大学执行副校长兼教务长拉维·贝拉姆孔达表示:“希望与我们合作的公司络绎不绝。”去年,OpenAI推出了ChatGPT Edu——这款广受欢迎的聊天机器人的高校定制版。今年2月,美国加利福尼亚州立大学系统宣布,将向其52万名学生与教职工开放该工具的使用权限。据OpenAI称,这成为“全球范围内单一机构或公司对ChatGPT规模最大的一次应用”。8月,谷歌宣布向美国及其他少数国家18岁以上的学生免费开放其最先进的人工智能工具。

教育领域专家表示,科技公司的动机既包括商业利益,也包括将其人工智能系统嵌入数百万年轻用户生活的机会。与科技公司达成合作协议的高校,通常能获得全校范围内使用最新人工智能模型的权限,同时还能享受数据保护服务——这意味着学生与教师的数据及学术成果不会被用于人工智能模型的训练。

部分高校正积极主动地应对人工智能浪潮。澳大利亚悉尼大学专攻教育技术的生物学家丹尼·刘(Danny Liu),是最早开发高校定制化生成式人工智能平台的研究者之一。该平台名为Cogniti,于2023年研发完成,目前已嵌入悉尼大学的数字学习平台,教师可通过它为自己的课程设计定制化人工智能助手——例如理科模块的人工智能辅导老师,或是能将简短评分评语扩展为更具体学生反馈的人工智能工具。刘表示,悉尼大学已有1000余名教育工作者在使用Cogniti,且该平台已推广至全球100多所高校。

清华大学在线教育研究中心主任王帅国表示,2022年11月ChatGPT发布后,该校学者迅速开始尝试使用。不到一年时间,各类人工智能助教工具已涌现出约100种,因此学校决定采取更系统化的推进方式。王帅国指出,学校也不愿依赖单一人工智能模型(例如支撑ChatGPT及相关工具的大型语言模型LLM),因为“几乎每天都会有新模型问世”。此外,纠正“幻觉现象”(即大型语言模型有时会生成不准确内容)也是学校的核心目标之一。

去年4月,清华大学牵头构建了一个中央三层架构,用于将人工智能融入教学。王帅国介绍,最底层为人工智能模型接入层,该系统整合了来自深度求索(DeepSeek)、阿里云、OpenAI、谷歌等公司的约30个模型;中间层是“知识引擎”,包含各学术领域准确、最新的信息;最顶层则是面向学生的各类平台,既包括搭载助教工具的教育平台,也包括为清华新生提供帮助的人工智能助手。

例如,在该系统中,学生课后复习幻灯片时,可点击“我有疑问”按钮,弹出的人工智能助手会接收学生的问题。中间层会对问题进行分析,将其分配给合适的人工智能模型,同时检索自身数据库,最终整合信息并提供准确答案。王帅国表示,目前中国已有数百所高校采用了该系统。

今年,王帅国调整了研究方向,发起了一项研究,旨在解答一个关键且悬而未决的问题:使用人工智能工具的学生是否真的能学到更多知识?尚未发表的初步结果已发出警示信号:王帅国及其团队发现,使用人工智能辅导的学生在课后即时测试中的得分通常高于未使用的学生,但2-3周后,前者的得分反而低于后者。他解释道:“学生可能会产生一种‘理解错觉’。”

课堂担忧

并非只有王帅国担心人工智能对学生学习的影响。娜塔莉亚·科斯米纳(Nataliya Kosmyna)的经历也印证了这一点:今年6月,她与同事发布的一篇预印本论文[7]指出,使用ChatGPT辅助写论文的学生,其大脑活跃度低于独立完成论文的学生。此后,她收到了来自全球各地中小学及高校教师的约4000封邮件,这些教师担忧该研究结果反映了自己课堂上使用人工智能的学生的真实情况。科斯米纳表示,在很多邮件中,“教师们的语气听起来非常迫切”。

科斯米纳是美国麻省理工学院(位于剑桥市)的研究科学家,她的团队采用脑电图(EEG)技术,监测了54名学生撰写20分钟论文时的大脑电活动模式,论文题目包括“艺术作品是否具有改变人们生活的力量?”等。学生被分为三组:第一组可使用大型语言模型,第二组可使用网站与搜索引擎但不能使用大型语言模型,第三组仅依靠自身知识。研究团队通过脑电图测量大脑不同区域之间的“连接性”——即各区域间的信息交流程度。

结果显示,仅依靠自身思考的学生,其大脑区域连接性最强、范围最广,且之后通常能回忆起自己撰写的内容;而使用大型语言模型的学生,大脑区域连接性最弱(表明大脑各区域间交流较少),有时甚至几乎记不起自己写过的只言片语。

科斯米纳承认,该研究存在局限性,例如样本量较小,且未考察使用人工智能的长期影响。(她还提到一个颇具讽刺意味的现象:部分评论者因使用人工智能生成了她那篇200页预印本论文的错误摘要,从而误解了研究结论。)但这项研究加剧了一个普遍担忧:在学习中依赖人工智能的学生,可能无法培养出批判性思维等宝贵技能——即分析、评判信息并得出深思熟虑结论的能力。Anthropic公司对学生与Claude之间100万条对话的分析显示,近一半对话中,学生只是寻求直接答案或内容,自身参与度极低。

荷兰奈梅亨拉德堡德大学的计算认知科学家奥利维亚·格斯特(Olivia Guest)曾牵头撰写今年6月的抗议信,她表示过去几年观察到学生身上出现了相关问题:“他们的能力发生了显著变化”,例如部分学生连引用文献或撰写论文都感到困难。

阿特韦尔也指出,焦点小组中的学生同样存在担忧:“学生们意识到,过度使用人工智能会导致自身智力发展受阻”,部分学生甚至因此减少了人工智能的使用。这也是英国Jisc机构今年建议高校将人工智能负责任使用的培训纳入课程教学的原因之一。但贝拉姆孔达认为,这类担忧被夸大了——将部分任务交给人工智能处理,能为大脑腾出空间去思考其他有用的内容,就像使用计算器处理部分数学运算并不会造成重大危害一样。

研究人员表示,目前关于人工智能技术对认知与技能影响的研究证据,尚未给出明确答案。原因在于:人工智能工具种类多样、研究结果相互矛盾,且严谨的研究数量相对较少。伦敦大学学院教育研究者梅利莎·邦德(Melissa Bond)对相关文献进行了综述,她认为,有必要在更长时间跨度内,针对不同地区、不同群体的学生,对教育领域的人工智能技术进行更全面的测试。

部分研究表明,若使用方式得当,人工智能可促进学习。哈佛大学理论物理学家、科学教育副主管格雷格·凯斯廷(Greg Kestin)牵头开展了前述人工智能物理辅导工具的随机对照试验[2]。在开发该辅导工具时,他与同事借鉴了“主动学习”方法——即学生通过讨论、解决问题等方式积极参与学习过程。多项研究表明,在人类教学中,这种方法比讲座、课本等被动学习方式更有效[8]。

凯斯廷开发的人工智能辅导工具会引导学生完成课程学习,并促使他们自主理解概念,而非直接给出答案。例如,若学生询问“流体从粗管流入细管时,压力会发生什么变化?”,凯斯廷解释道:“人工智能辅导工具可能会回应:‘我们先退一步思考。你知道哪些方程和概念与流体流动相关?’”

在试验中,近200名本科生被分为两组:一组接受由人类教师授课的标准主动学习式物理课程,另一组则在家使用人工智能辅导工具学习。研究人员在课前课后分别测试了学生的知识掌握情况。结果显示,人类授课组的测试中位数得分从基准的2.75分(满分5分)提升至3.5分,而人工智能辅导组则提升至4.5分。凯斯廷表示,此后他又在整个学期内对该人工智能辅导工具进行了试验(结果尚未发表),数据表明学生在这一过程中同样受益。

凯斯廷认为,这一研究带来的启示是:“人工智能既可以帮你完成作业、让你停止思考,也可以帮助你更好地思考。因此,真正的问题在于:在教育领域使用人工智能时,是否能鼓励批判性思维——是否能促进学习?”

评估困境

教育工作者面临的最棘手问题之一是:如今学生可借助人工智能工具完成任何无人监督的测试,高校该如何评估学生的真实学习成果?(研究发现,用于检测人工智能生成文本的工具往往不够准确[9]。)西门子指出,若高校无法有效评估学生,“对整个高等教育领域而言,这将是巨大的隐患”——因为带有高校认证的学历“将不再能向社会有效证明学生具备的能力”。

部分教育工作者认为,悉尼大学在重新思考评估方式方面走在了前列。今年7月,该校宣布为下一学年推出“双轨制”评估体系:所有学生需参加“安全评估”(如口试、实践操作考试或线下闭卷考试)——这类评估要求学生现场参加并接受监督;同时,学生还需完成“非监督评估”,该类评估的特别之处在于,教师不得禁止或限制学生使用人工智能。

刘表示,设计这一体系的初衷是:通过非监督评估,激励学生培养特定技能(如撰写实验报告),而这些技能是他们通过安全评估(如在监督下完成实验室数据分析实践考试)所必需的。据参与该体系设计的刘介绍,澳大利亚与新西兰的其他高校也正在采用这一评估模式。

但刘认为,人工智能的出现意味着高等教育需要进行更深层次的反思。他表示:“我认为,这不仅要求我们重新思考‘教什么’,更要重新审视‘高等教育的本质是什么’。”他预测,未来高校将“减少对知识内容的关注,更多聚焦于人的全面发展”。

具体而言,这可能意味着:减少花在记忆事实、撰写文本上的时间(若人工智能能出色完成这些任务,它们在职场中的价值可能会下降),更多投入到培养能帮助人们在人工智能时代有效沟通、实现发展的技能上。瑞士苏黎世瑞士商学院研究人工智能工具的管理学者迈克尔·格利希(Michael Gerlich)指出:“如果高校转而教授‘判断、解释、批判、设计,以及与人工智能协作’的能力,它们的重要性不仅不会降低,反而会提升。”

部分研究人员与教育工作者向《自然》杂志表示,希望看到高校在与科技公司互动时发挥更有力的引领作用。例如,许多科技公司因以下问题广受批评:其开发的人工智能工具固化偏见、传播错误信息;将他人成果用作训练数据,涉嫌侵权;且对环境造成高昂成本。格斯特表示:“这些公司并非高校应不加批判就与之合作的对象。”

西门子认为:“高等教育领域对社会肩负着极其重大的责任——它应成为一种制衡力量,影响人工智能在社会及学习相关过程中的应用方式。”高校群体应共同向科技公司提出明确要求,例如开发具备特定特质的工具:“拥有保护匿名性的适当机制、能代表多元群体”,或“体现特定价值观、努力保护学生免受潜在伤害”的工具。

但西门子表示,目前这种情况并未发生。高校“就像桶里的鱼一样被动等待,等着那些资金雄厚的科技公司主动上门”,随后便签署数百万美元的合作协议。他评价道:“这完全是领导力的缺失。”

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1506956.html?mobile=1

收藏