精选

精选

为何一个世纪的争论过后,我们仍未读懂宇宙?

尽管取得了诸多重大突破,天文学家至今仍无法就宇宙的构成达成共识,更遑论解释它的起源。一本新书深入探讨了背后的原因。

(图注:詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)拍摄的年轻恒星团。图片来源:X射线:美国国家航空航天局/钱德拉X射线中心;红外线:欧洲空间局/韦伯望远镜、美国国家航空航天局及加拿大航天局,P. 蔡尔德、E. 萨比、A. 诺塔、M. 扎马尼;图像处理:美国国家航空航天局/钱德拉X射线中心/哈佛-史密森天体物理中心/L. 弗拉塔尔、K. 阿坎德)

《分歧:哈勃常数的曲折发展史》(*Discordance: The Troubled History of the Hubble Constant*)

吉姆·巴戈特(Jim Baggott)著

牛津大学出版社(2025年出版)

自1930年詹姆斯·金斯(James Jeans)的《神秘的宇宙》(*The Mysterious Universe*)与两年后威廉·德西特(Willem de Sitter)的《宇宙》(*Kosmos*)出版以来,关于宇宙的科普书籍便层出不穷。英国科学作家吉姆·巴戈特经验丰富,其此前关于现代物理学的著作包括《希格斯粒子》(*Higgs*,2012年)与《量子实在》(*Quantum Reality*,2020年)。

他的新书《分歧》隶属于传统宇宙学科普书籍范畴,核心内容是梳理人类对宇宙的现有认知如何逐步形成。但与同类书籍相比,除少数例外情况,该书在历史细节的准确性上更胜一筹。巴戈特的这部作品堪称杰作,兼具深度与清晰度、全面性与可读性。它将现代宇宙学呈现为一项“未完成的事业”,而非对“宇宙本质”的最终定论。

《分歧》对深奥概念也毫不回避。现代宇宙学的理解难度颇高,而巴戈特大胆地向读者介绍了宇宙学家思考宇宙时所用的专业术语。例如,他详细解释了宇宙微波背景中的Pattern如何揭示早期炽热宇宙中物质与辐射的行为;还揭示了为何宇宙学家对“Ia型超新星”(一类罕见的垂死恒星爆发)如此关注——这类超新星可作为宇宙距离的“标尺”,助力追踪宇宙的膨胀过程。

“相关科学知识可能晦涩难懂,”巴戈特坦言,“但坚持理解下去的回报,是得以窥见宇宙非凡的美——不仅是我们‘看到’的宇宙,更是我们‘试图理解’的宇宙。”

一种令人谦逊的矛盾

本质上,《分歧》讲述的是20世纪初至今,科学家如何感知并解释宇宙的故事。书名中的“分歧”(Discordance)有两层含义:一是主流宇宙理论与部分观测结果存在矛盾,且受到对立观点的挑战;二是与“一致”(concordance,“分歧”的反义词)形成呼应——当前公认的宇宙理论有时被称为“一致性模型”(concordance model)。

更具体地说,该书聚焦于“哈勃常数”——即宇宙膨胀速率的测量值。自1929年这一概念提出以来,它便成为宇宙学中的关键参数。有趣的是,哈勃常数并非“恒定不变”。由于哈勃常数的倒数可粗略估算宇宙年龄,随着宇宙不断老化,这一参数的值会缓慢下降。因此,“哈勃常数”这一术语其实名不副实。但包括巴戈特在内的许多天文学家与物理学家,仍更倾向于使用这一沿用已久的术语,而非其替代说法“哈勃参数”(Hubble parameter)。

书中描述了随着观测技术的进步,天文学家对哈勃常数的估算值如何变化:早期变化幅度极大,而在过去几十年中,变化幅度有所减小,但仍十分显著。最初的问题在于,估算值过大,以至于推算出的宇宙年龄比地球年龄还小——这显然存在矛盾。包括哈勃空间望远镜在内的先进望远镜推动了“精密宇宙学”的发展,将哈勃常数的值缩小至约70(单位为千米/秒/百万秒差距,该单位表述较为复杂)。

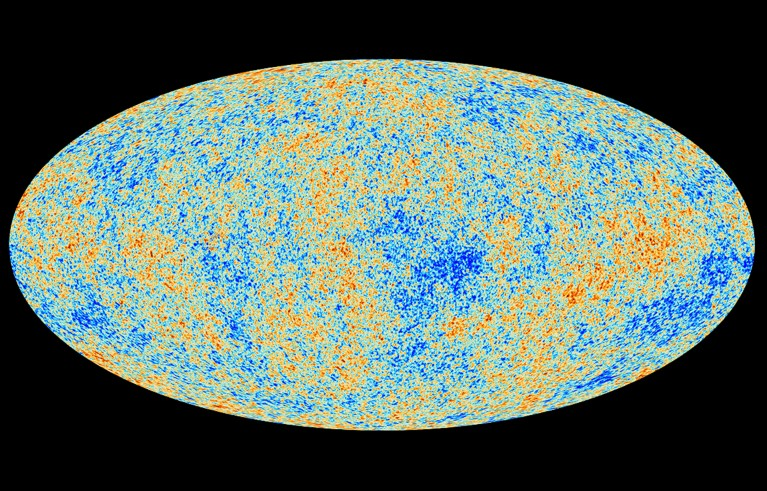

然而,不同测量方法得出的结果仍存在分歧——这一备受热议的难题被称为“哈勃矛盾”(Hubble tension)。通过宇宙微波背景(早期宇宙遗留的辐射)估算出的可靠结果,与通过邻近星系天文测量得出的同样可靠的结果并不一致。尽管两种方法估算的哈勃常数值差异不算巨大,但天文学家担忧,这种差异已足以构成严重问题。真的是这样吗?正如巴戈特所指出的,在当前的混乱局面下,我们既无法确定这是否是“真实存在的问题”,也无法确定改进测量技术能否解决这一问题。

(图注:宇宙微波背景中的温度波动,揭示了如今我们观测到的星系的“种子”。图片来源:欧洲空间局、普朗克合作项目/科学图片库)

除哈勃矛盾外,当前的标准宇宙学模型还存在其他一些问题,其中最著名的便是对“暗物质”(若其存在)的认知空白。科学家试图解释“暗能量”(这种能量“推动”宇宙膨胀并使其加速)的努力,至今仍收效甚微。同样,物理学家也无法解释为何宇宙几乎完全由物质构成,却几乎没有反物质的痕迹。《分歧》也探讨了这些问题,分析专业且深入,但篇幅不如哈勃矛盾部分详细。

鉴于这些认知空白,顶尖宇宙学家对“是否需要超越粒子物理标准模型的新物理理论,来解决部分科学家眼中的‘根本性危机’”存在分歧。巴戈特的结论则较为中立:“支持‘新物理’的观点,以及要求‘重新思考宇宙学’的呼声,不应掩盖过去一个多世纪以来天文学与宇宙学取得的非凡成就。我们当前见证的,只是科学事业的正常运作——而这一过程往往混乱且缺乏连贯性。”

关于“优先权”的争议

《分歧》不仅探讨了现代宇宙学的发展,还兼具历史属性:书中信息与文献记录高度吻合,且基于各类一手与二手资料。尽管该书在历史层面总体可靠,但仍存在一些错误与可疑观点。

例如,巴戈特在序言中告诉读者:“1929年,天文学家维斯托·斯里弗(Vesto Slipher)、埃德温·哈勃(Edwin Hubble)与米尔顿·哈马森(Milton Humason)发现了宇宙膨胀。”如今,哈勃常被错误地奉为“宇宙膨胀的主要发现者”,但他本人从未完全认同“宇宙处于膨胀状态”这一观点。巴戈特在后续章节中也承认了这一点,那为何还要将这三人列为“发现者”呢?“发现优先权”的归属取决于对“发现”的定义,而这一概念本身并不简单。笔者认为,比利时宇宙学家、神父乔治·勒梅特(Georges Lemaître)更有资格被称为“发现者”——他在1927年首次发表了将“宇宙膨胀”模型化的论文,而这比巴戈特提及的三人更早。

另一处小错误(或至少是夸张表述)是,书中称1948年宇宙学家乔治·伽莫夫(George Gamow)“完全不知道勒梅特的‘烟花理论’”——“烟花理论”是如今“大爆炸理论”的早期隐喻说法。尽管伽莫夫的研究并未受到这位比利时宇宙学家理论的启发,但他无疑知晓该理论——其 publications可证明这一点(例如参见G. 伽莫夫与E. 泰勒合著的《物理评论》(*Phys. Rev.*)第55卷,654-657页,1939年)。此外,巴戈特称,在1995年之前,“由爱因斯坦‘宇宙学常数’驱动的加速膨胀宇宙”这一观点是“不可想象的”。(1917年,爱因斯坦在其广义相对论方程中引入了“宇宙学常数”,该参数具有“加速空间膨胀”的效应。)但事实上,早在这一观点被观测证实之前,就已有人提出。早在1967年,两位苏联天文学家约西夫·什克洛夫斯基(Iosif Shklovsky)与尼古拉·卡尔达舍夫(Nikolai Kardashev)就曾探讨过这类模型;1975年,天文学家詹姆斯·冈恩(James Gunn)与比阿特丽斯·廷斯利(Beatrice Tinsley)也做过类似研究。

(图注:20世纪30年代,天文学家埃德温·哈勃坐在望远镜的主焦点笼中。图片来源:格兰杰/历史图片档案/阿拉米图片库)

在关于“宇宙极早期暴胀理论”(标准宇宙学中颇具争议的部分,涉及宇宙“诞生”)的章节中,巴戈特将该理论的提出完全归功于美国物理学家艾伦·古斯(Alan Guth)。尽管这是传统观点,且古斯1981年的研究无疑具有重要意义,但“暴胀阶段”的概念其实是由宇宙学家阿列克谢·斯塔罗宾斯基(Alexei Starobinsky)在两年前(1979年)首次提出的。整章中,古斯被多次提及(与多数宇宙学科普书籍中一样突出),而知名度较低的斯塔罗宾斯基却仅在括号中被简要带过。

从某种角度看,《分歧》也带有传统科普书的局限:它过于侧重科学发展本身,却忽视了更广泛的社会学与哲学议题。书中关注的,是天文学与物理学领域那些“事后看来推动了人类当前宇宙认知”的贡献。这种“以成功者为中心”的传统视角略显狭隘,几乎没有为“异端观点”或“曾被重视但最终走进死胡同的理论”留出空间。

倘若巴戈特在1940年撰写此书,他定会探讨英国天体物理学家爱德华·米尔恩(Edward Milne)的宇宙学理论——该理论在当时备受推崇,且为后来的宇宙学思考提供了部分灵感。但到20世纪50年代中期,米尔恩曾颇具影响力的宇宙学理论被认定为“死胡同”,对未来研究毫无价值。如今,《分歧》的读者已找不到米尔恩的名字。

尽管存在上述关于历史细节的批评,《分歧》仍值得广泛阅读。与同类型多数书籍相比,该书兼具易读性、高度细节性与思想挑战性——因此也极具阅读价值。巴戈特这部研究扎实的作品,不仅会吸引对宇宙奥秘感兴趣的普通读者,也会让天文学家与物理学家产生浓厚兴趣。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1506755.html?mobile=1

收藏