博文

血小板新功能:可作为液体活检的DNA“储存库”  精选

精选

|

通过吸收 DNA,产生凝块的血小板可以帮助诊断癌症

生物学家揭示血小板新功能:可作为液体活检的DNA“储存库”

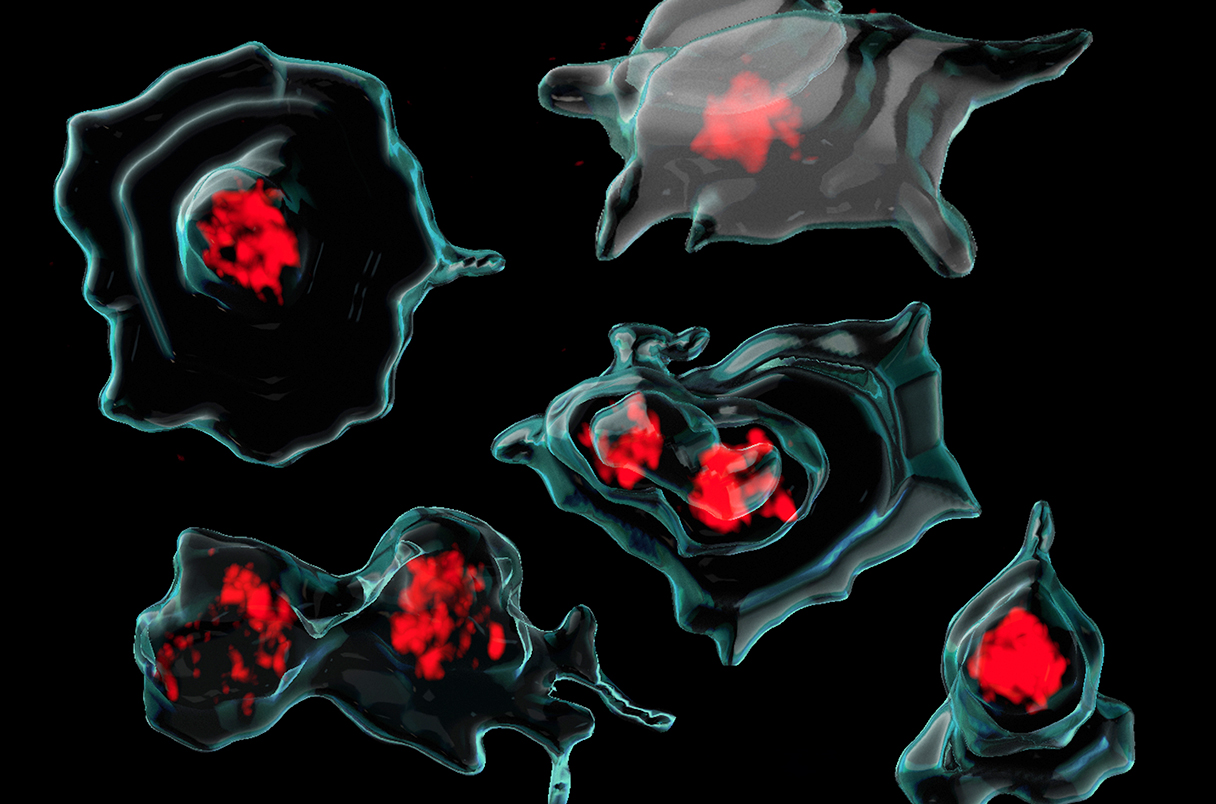

过去,生物学家认为每毫升血液中数以亿计的血小板仅能发挥凝血作用,但近年来他们发现,这种结构简单的细胞实则“多才多艺”——例如在抵抗感染中扮演关键角色。如今,《科学》(Science)杂志于今日发表的一项研究进一步揭示:当血小板在血液中循环时,还会吸收包括肿瘤细胞在内的其他体细胞释放的DNA片段。这一特性或使血小板成为极具价值的DNA“储存库”,为“液体活检”技术提供助力——该技术通过简单的血液检测即可诊断癌症,无需对肿瘤组织进行侵入性更强的取样。

研究人员对这项研究及其背后的惊人构想青睐有加。专注于血液异常研究的突触研究所(Synapse Research Institute)细胞生物学家约翰·海姆斯克(Johan Heemskerk)表示:“他们的研究工作非常扎实,结论也极具说服力。”

除了在伤口处聚集形成血栓外,血小板还具备多种其他功能,例如协助免疫系统对抗病原体。血小板由骨髓中的大型细胞分裂产生,有时会保留这些“母体细胞”的少量DNA,但它们自身并无核结构,无法将基因整齐地包裹在细胞核内。不过,2019年的两项研究显示,血小板中含有来自病毒和花粉的DNA。血液中还充斥着各种体细胞释放的“无细胞DNA”(cell-free DNA),那么血小板是否也会吸收这类DNA呢?

牛津大学血液学家贝瑟恩·普赛拉(Bethan Psaila)是这项新研究的合著者,她表示,这一想法源于2019年她与同事参加的一场“头脑风暴工作坊”(被称为“sandpit”)——该工作坊由英国癌症研究中心(Cancer Research UK)资助。当时,各组研究人员需提出改进液体活检的创新方案,并向持怀疑态度的评委进行“路演”,形式类似《创智赢家》(Shark Tank)、《龙穴》(Dragon’s Den)等创业真人秀节目。普赛拉团队提出研究“血小板是否会捕获无细胞DNA,且这些DNA能否为检测提供有效信息”,该方案获得认可并拿到了初始资金。此后,普赛拉、博士后劳伦·墨菲(Lauren Murphy)及团队成员便一直致力于该项目的研究。

尽管获得了工作坊的支持,普赛拉仍表示:“项目启动时,很多人觉得我们的想法有点疯狂。”但当研究人员分析健康献血者的血小板时,发现约8%的血小板DNA检测呈强阳性。为证实这些DNA来自体细胞,研究人员对孕妇的血小板进行了分析——孕妇血液中会含有少量胎儿的DNA。结果显示,怀有儿子的孕妇,其血小板中含有Y染色体片段;而怀有女儿的孕妇,血小板中则无此片段。

研究人员还发现,当血小板与癌细胞在培养皿中共同培养时,会吸收来自癌细胞的DNA序列。此外,癌症患者的血小板中也检测出带有特征性突变的DNA,这表明它们吸收了肿瘤DNA。研究团队进一步发现,血小板还会吸收患者结肠癌前病变组织释放的DNA,这意味着血小板或可用于癌症的早期检测。

研究表明,血液中血小板所含的无细胞DNA量,比血液液体成分本身所含的还要多。普赛拉表示:“血小板就像海绵一样吸收DNA。”目前尚不清楚血小板为何如此“善于获取”DNA,不过她推测,血小板可能有助于降低血液中无细胞DNA的浓度——这类DNA可能引发炎症,具有一定危害性。

罗切斯特大学医学中心(University of Rochester Medical Center)血管生物学家克雷格·莫雷尔(Craig Morrell)虽未参与该研究,但他指出,这项结果与以往研究一致,均表明血小板“不只是凝血工具”,“它们在维持血管和免疫稳态方面还拥有许多至关重要的功能”。

目前用于癌症检测的标准液体活检,往往因灵敏度不足,难以检测到血液中微量的无细胞DNA。而麻省理工学院与哈佛大学 Broad 研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)的放射肿瘤学家舍文·塔布里齐(Shervin Tabrizi)一直在研究如何改进检测方法,他认为这项关于血小板的研究“为液体活检开辟了全新的DNA来源库”。当前,液体活检样本中的血小板通常会被丢弃,而耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)分子生物学家尤瓦尔·多尔(Yuval Dor)表示,若研究人员能利用血小板捕获的DNA,“或许能使这类检测的灵敏度提升数倍”。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1497714.html

上一篇:锂缺乏与阿尔茨海默病的发病

下一篇:器官芯片、人工智能等技术有望替代动物实验