博文

名家博士论文80:我国近代生物学的主要奠基人秉志博士论文1918年康奈尔大学  精选

精选

||

中国科学院官网对秉志先生的介绍如下:网址https://casad.cas.cn/ysxx2022/ygys/200906/t20090624_1810288.html,秉志(1886.4.9-1965.2.21),动物学家。满族,生于河南开封,原名翟秉志。1908毕业于京师大学堂。1913年、1918年先后获美国康奈尔大学学士和博士学位。美国SigmaXi科学荣誉学会会员。1948年当选为“中央研究院”院士。1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。曾历任南京高等师范学校、东南大学、厦门大学、中央大学、复旦大学教授,中国科学社生物研究所和静生生物调查所所长,中国科学院水生生物研究所、动物研究所研究员。中国近代生物学的一代宗师,近代动物学的主要奠基人。1915年与留美同学组织了中国最早的群众性学术团体“中国科学社”,并刊行中国最早的学术刊物《科学》。1921年创办我国第一个生物系——南京高等师范学校生物系。1922年与胡先(科学院官网如此,疑为胡先骕先生,下同)、杨铨(杏佛)共同建立我国第一个生物学研究机构——中国科学社生物研究所。1928年与植物学家胡先创建了北平静生生物调查所。中国动物学会创始人之一,并任第一届理事长。为中国培养了大批生物学家。研究领域广泛,在昆虫学、神经学、动物区系分类学、解剖学、形态学、生理学及古动物学等领域均有许多开拓性工作,对进化理论深有研究。晚年从事鲤鱼实验形态学的研究。其代表作有《鲤鱼解剖》和《鲤鱼组织》等。

1918年,秉志获康奈尔大学博士学位,博士论文题为:The Biology of Ephydra subopaca Loew(Loew发现的咸水蝇Ephydra subopaca的生物学),Loew应该是第一个发现这个物种的人的名字,论文全文:秉志博士论文.pdf。此文文摘收录在科睿唯安的ProQuest Dissertations & Theses Global (ProQuest全球博硕论文数据库)中,数据库中此文链接为:https://www.proquest.com/docview/301749312。依据此文摘信息全网搜索,在Google Books找到了全文,是康奈尔大学馆藏扫描的。

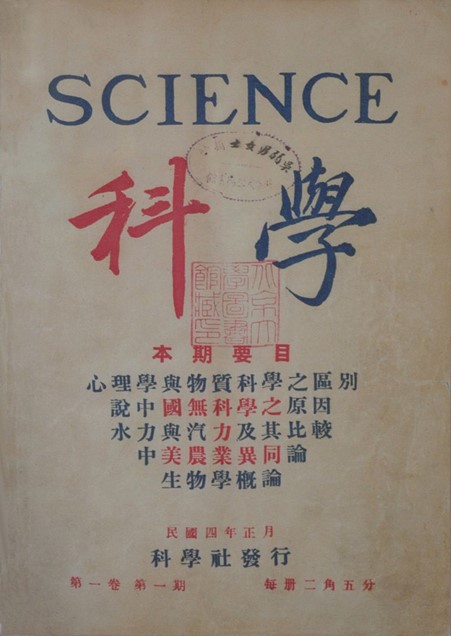

秉志先生是中国科学社的9位创始人之一,也是《科学》杂志的创办人之一和早期的重要作者。1914年,康奈尔大学的留学生创办了“科学社”,主要发起人为任鸿隽、秉志、周仁、胡明复、赵元任、杨杏佛(杨铨)、过探先、章元善、金邦正等9人,任鸿隽为首任社长。1915年科学社改名为“中国科学社”。他们参考美国科学促进会(AAAS,American Association for the Advancement of Science)及其期刊Science,创办中国的《科学》杂志。1915年1月首期《科学》月刊在上海出版。作为20世纪前半叶在我国覆盖面最广、参加人最多的科学团体,对近代科技在我国普及和发展做出了系统和奠基性的贡献,产生了深远持久的影响。秉志先生是《科学》杂志的重要作者,仅1915-1916两年中就在其第1、2卷上发表《生物学概论》、《昆虫》、《疟蚊》和《细胞分裂论》等15篇文章。

图1:中国科学社第一届董事会成员合影

图2:《科学》杂志创刊号

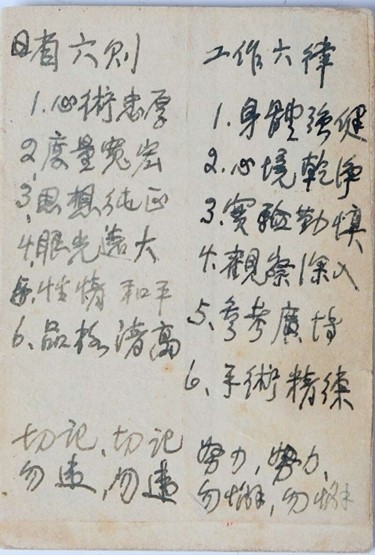

秉志先生长期随身带着一张卡片,左侧写着“日省六则”,右侧写着“工作六律”,卡片是秉志先生女儿发现于秉志遗物的上衣口袋里。右侧 “工作六律”为:“身体强健、心境干净、实验勤慎、观察深入、参考广博、手术精练”,下首为“努力努力、勿懈勿懈”;左侧“日省六则”为:“心术忠厚、度量宽宏、思想纯正、眼光远大、性情和平、品格清高”,下首为“切记切记、勿违勿违”。这些是他一生治学与为人的真实写照。

图3:秉志随身携带的小卡片

https://wap.sciencenet.cn/blog-408109-1475648.html

上一篇:名家博士论文79:我国多肽化学研究开创者邢其毅博士论文1936年伊利诺伊大学

下一篇:名家博士论文81:2024年图灵奖获得者博士论文