博文

认识经络【05】

||

(2)经络通过信息分子的作用过程

信息分子,包括激素、细胞因子等,在生物体的调节机制中扮演着至关重要的角色。它们通过与细胞表面的特异性受体结合,精确地激活细胞内的信号传导通路,进而调控基因的表达,引发细胞功能的变化和新陈代谢的平衡运行。

首先,激素在生物体的生理过程中具有不可替代的作用。例如,胰岛素对于维持血糖水平的稳定至关重要;生长激素在生长发育过程中发挥着关键作用;甲状腺激素则深刻影响着新陈代谢和神经系统的正常功能;而性激素则对于生殖系统的正常运作和内分泌的平衡维持着关键性的调控。此外,细胞因子如白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等在免疫调节和炎症反应等生理过程中,同样展现出了不可或缺的重要性。

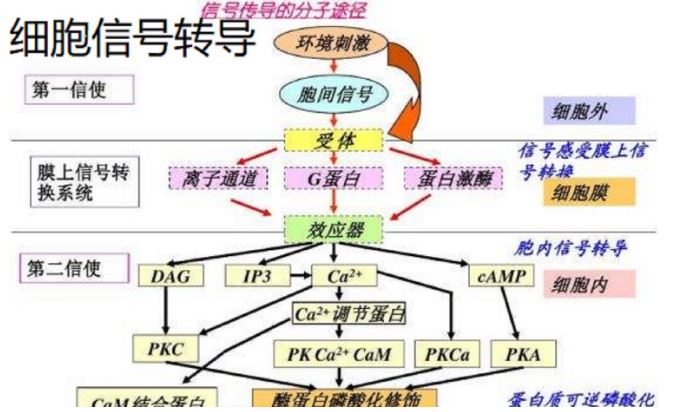

这些信息分子通过协同作用,共同确保了细胞功能的正常发挥和代谢平衡的维持。当细胞接收信息时,信息分子首先与细胞膜上或细胞内的特异性受体蛋白质进行高度特异性的结合。这种结合机制确保了信息分子能够精准地与其对应的受体相结合,从而实现对特定细胞的精确调控。结合后,信息分子会引起受体构象的改变,进而激活受体,并触发细胞内的信号转导途径。这一过程可能涉及受体的磷酸化、二聚化等复杂的生物化学变化,最终将细胞外的信号转换为细胞内的信号。

细胞内信号转导是一个错综复杂的网络过程,其中涉及多种信号分子和信号通路的交互作用。活化的受体可能激活一系列的下游信号分子,如第二信使(包括cAMP环磷酸腺苷、cGMP环化核苷酸、IP3三磷酸肌醇、DAG二酰基甘油等等),这些第二信使进一步传递和放大信号,形成复杂的信号转导网络。这一系列反应最终能够触发细胞内的蛋白质生化反应,包括基因表达的调控、酶活性的改变以及细胞骨架的重组等。

这些蛋白质生化反应对于调节靶细胞的生命活动具有至关重要的意义。信息分子在细胞间的通讯和作用过程中,通过精确调控细胞的功能和行为,有助于维持生物体的稳态。它们能够协调细胞间的生长、分化、代谢以及免疫反应等生物学过程,确保生物体能够正常运作并适应不断变化的环境条件。

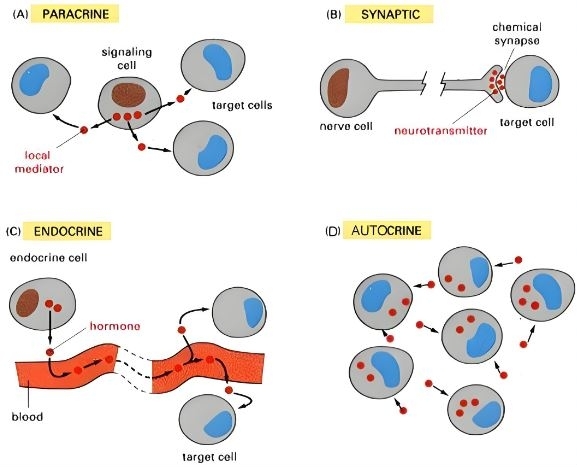

在器官组织内部,相邻细胞之间主要通过局部化学介导因子的小分子来交换信息并协调工作。而器官组织之间则主要通过激素分子来传递信息并协调彼此的工作状态。这些激素类的信息分子由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺等)合成并释放到血液或组织液中。它们通过运输到达靶细胞并与靶细胞上的受体结合,从而实现对细胞生命活动的远程调节。

值得一提的是,激素信息分子通过血液、组织液或直接扩散等方式到达靶细胞后,能够引发一系列细胞内信号转导过程。这些过程可能包括离子通透性的改变、细胞形状的改变以及基因表达的调控等。这些变化共同决定了细胞的功能和行为,并进一步影响了组织和器官的整体功能。信息分子参与细胞代谢的调节,通过调控关键酶的活性或基因表达水平,信息分子可以影响细胞的能量代谢、物质代谢等过程。信息分子可以调控细胞的生长和分化过程。例如,生长因子等局部化学介导因子可以促进细胞的增殖和分化。在免疫系统中它们可以调控免疫细胞的增殖、分化和功能,从而维持免疫系统的正常生理状态。随着研究的深入,人们认识到这个多细胞生物的细胞之间的信息传递和控制协调过程是非常复杂而精细的。

综上所述,信息分子对细胞功能的具体影响主要体现在细胞新陈代谢、生长与分化等方面。它们通过调控关键酶的活性或基因表达水平来参与细胞代谢的调节;同时也可以通过调控细胞的生长和分化过程来影响生物体的生长发育和免疫系统的正常运作。随着研究的不断深入,人们逐渐认识到这个多细胞生物体内细胞之间的信息传递和控制协调过程是如此复杂而精细,它构成了生物体生命活动的基础和核心。深入研究这些信息分子的作用过程,让科学家对身体的平衡运行有更加深刻的认识。

在经络系统中发挥信息传导和平衡控制作用的核心成分就是这些人体中的信息分子。经络系统是通过神经系统-内分泌系统-免疫系统-信息分子-细胞运行调控的复杂过程达到维持人体健康的作用。这些信息和调控系统的详细工作情况现在还在进一步深入研究之中。中医在几千年以前就通过身体表面的穴位经络系统认识到它的作用,而未能深入地进行说明是非常自然的。

https://wap.sciencenet.cn/blog-39013-1478599.html

下一篇:认识经络【06】