博文

杨世辉教授与Green Carbon │ 非模式工业菌株重编程优化及产业化应用

||

2024年4月19日-20日,第一届Green Carbon青年编委会生物方向研讨会暨“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙在青岛召开。湖北大学杨世辉教授应邀出席并作题为“非模式工业菌株重编程优化及产业化应用”的特邀报告。

非模式工业菌株重编程优化及产业化应用

背景介绍

合成生物制造是推动新质生产力发展的关键,有助于环境保护与“碳中和”目标的实现,也是实现生物经济可持续发展的重要驱动力。工业微生物菌种、酶、生物过程工程技术和装备是生物制造的三大支柱,其中,具有自主知识产权工业菌株的设计、构建与应用是合成生物制造的核心。系统与合成生物学的发展推动了对底盘细胞的理解及细胞工厂的构建与应用,但目前,高产稳产工业菌株构建依然面临诸多挑战。杨世辉教授以具有独特优势的非模式天然乙醇生产工业菌株——运动发酵单胞菌为例,探讨高产、稳产工业菌株重编程优化及应用过程中需要解决的问题,包括实现重编程优化所需的信息基础、元件基础及高效基因组编辑工具的建立与应用,并讨论改造运动发酵单胞菌使其利用木质纤维素等多种非粮原料厌氧生产大宗平台化合物的研究进展。

杨世辉教授在“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙上作特邀报告

报告内容

合成生物制造与工业菌株改造

大力发展生物制造产业,是实现化工原料和过程替代的重点方向。《“十四五”生物经济发展规划》中,明确将生物制造列为生物经济战略性新兴产业发展的方向。生物制造具有绿色、经济、可持续发展的特点,一方面可以利用天然可再生原料,实现多种醇酸平台化合物的生物合成,另一方面可以降低化工产业能耗/物耗成本消耗,减少污染;涵盖生物制药、生物化工、生物材料、食品行业、酶制剂、生物燃料等广泛领域,被视作新质生产力发展的重要新赛道和新业态,有望打开万亿规模市场空间。

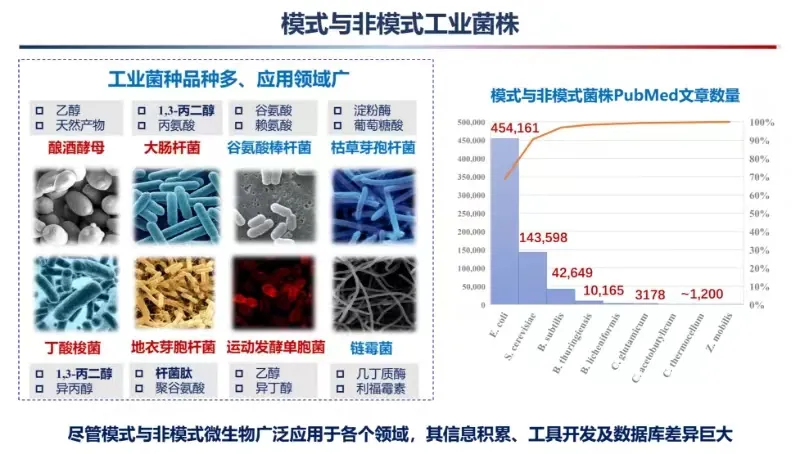

酶与菌株是合成生物制造的“芯片”,而具有自主知识产权工业菌株的设计、构建与应用是合成生物制造成功的关键。为了打造理想的细胞工厂,目前,工业菌株特性及改造方向主要包括拓展底物利用谱及利用效率、增加产品范围及减少副产物、多策略提升耐受性与鲁棒性等。然而,高产稳产工业菌株构建面临着生物元器件缺乏、生物元器件及细胞工厂高通量鉴定筛选技术缺乏、非自然途径与底盘细胞的适配及时空调控机制不清以及工业环境菌株稳定耐受差等主要挑战。在工业应用中存在多种模式或非模式工业菌株,例如酿酒酵母、大肠杆菌、丁酸梭菌及运动发酵单胞菌等。尽管模式与非模式微生物广泛应用于各个领域,但其信息积累、工具开发及数据库差异巨大。

非模式工业菌株——运动发酵单胞菌

运动发酵单胞菌是一种在工业生产上具有独特优势的非模式工业菌株。

(1)菌株为兼性厌氧菌,厌氧发酵无需通氧,比好氧发酵节省30~50%成本;同时不需要严格厌氧菌发酵所需要的复杂氧气控制设备,减少固定资产投入及维护成本;

(2)菌株耐酸能力强,可以直接利用酸性酶解液发酵,无需调 pH,且酶解液及发酵罐无需灭菌,同时避免杂菌污染,降低成本;

(3)基因组小,代谢简单,是目前唯一已知可在厌氧条件下通过ED途径代谢生产乙醇的微生物,乙醇得率高,发酵结束几乎无副产物,下游分离纯化简单,成本低;

(4)无噬菌体侵染,减少批量生产中噬菌体污染倒罐的风险;

(5)菌株为多倍体工业菌株,工程菌株基因组稳定,菌株性能不易退化。

工业菌株重编程及应用

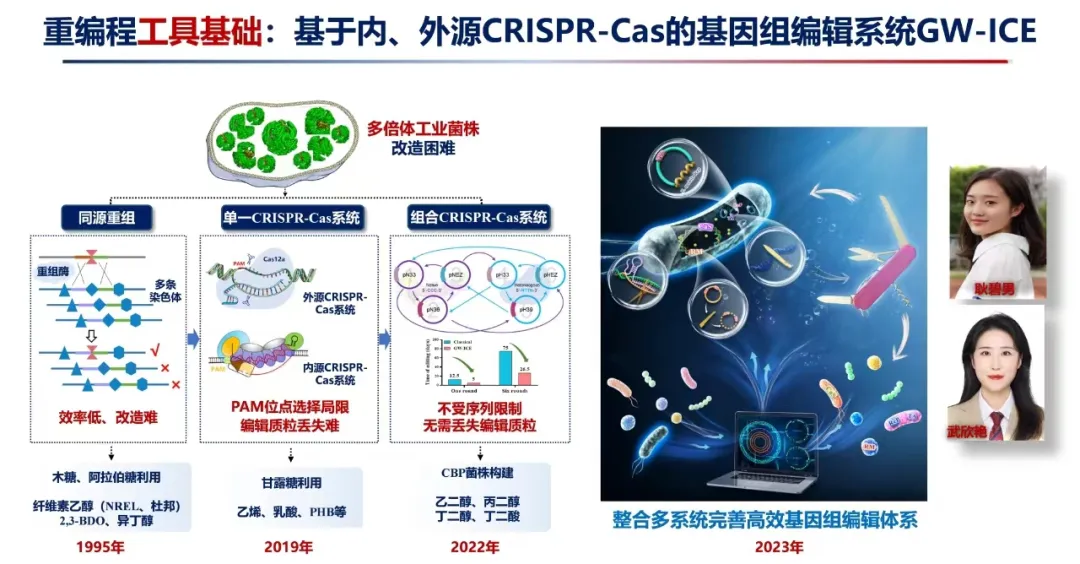

近年来,杨世辉教授团队针对运动发酵单胞菌开发了许多重编程工具,通过整合系统与合成生物学及随机突变,实现了工业菌种工程优化,包括构建基因组序列注释工具与全基因组模型、设计新的启动子、开发高效的基因编辑工具等。例如,通过组学数据指导的生物元件预测及双报告基因鉴定,系统开发并鉴定了组成性启动子、RBS及乙醇诱导型启动子,探究了制约启动子在不同底盘细胞兼容性的分子机制;开发了基于外源CRISPR-Cas12a、内源I-F型CRISPR-Cas以及基于内、外源CRISPR-Cas的基因组编辑系统GW-ICE。

利用开发的菌株重编程的工具,杨世辉教授团队揭示了半胱氨酸提高抑制物耐受性分子机制、拓展了运动发酵单胞菌的底物利用能力、拓展了产品生产管线(2,3-丁二醇、异丁醇、PHB、乳酸、丝氨酸及法尼烯),并根据积累的数据建立了ZymOmics数据库及组学数据分析平台,为相关领域的研究者提供了宝贵的数据资料与工具。

非模式工业菌株的产业化应用与市场开拓

在上述研究的基础上,杨世辉教授团队于2021年成立了武汉睿嘉康生物科技有限公司。该公司通过革新菌株构建方法、生产原料使用及生产方式,引领醇与有机酸绿色生物合成制造方向。大宗醇酸产品应用广泛,具有万亿市场规模,是未来生物经济的重要组成部分。在大宗醇酸产品中,90%以上聚集在 C2-C5 产品,如大宗醇中的燃料乙醇、1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、异丁醇,以及有机酸中的乳酸、丁二酸、苹果酸等。对于需求量巨大的大宗醇酸产品,生产原料供应足、成本低是最需重点关注的问题。因此,建立自主可控的非粮生物质原料高效利用关键核心技术,是大宗醇酸化合物生物制造可持续发展的重大需求和关键。武汉睿嘉康拥有具有自主知识产权的大宗醇酸兼性厌氧工业生产菌株及先进的基因组改造技术,形成了“1NNN”(1 个底盘、N种菌株、N 种原料、N 个产品)的技术平台体系,有效化解原料与产品价格波动引发的市场风险。核心产品生物基乙醇完成了千吨级中试验证,具有经济可行性;纤维素乳酸原料的利用率达到95%以上,光学纯度超过99%。

专家介绍

杨世辉 教授

杨世辉,博士,湖北大学教授,博士生导师,省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室副主任,湖北省“楚天学者”特聘教授,中国生物发酵产业协会理事会理事,中国化工学会生物化工专委会委员,中国微生物协会分子微生物学及生物工程专业委员会委员,湖北省合成生物学学会副理事长兼秘书长,湖北省生物工程学会理事会理事。毕业于湖北大学(生物学学士,1993年),武汉大学(微生物学硕士,2000年)及美国加州大学河滨分校(微生物学博士,2005年)。曾先后任职美国能源部橡树岭国家实验室副研究员(Research Associate,2007-2011)及美国国家可再生能源实验室研究员(Staff Scientist,2011-2016)。2016年底加入湖北大学生命科学学院,主要从事微生物系统与合成生物学以及绿色生物制造等方面研究;主持包括科技部合成生物学重点研发计划、自然科学基金面上与联合项目等多项国家及省部级项目;先后在Nature Biotechnology、PNAS、Nucleic Acids Research等期刊发表论文120多篇,引用5000余次,H-index 40。获美国授权发明专利7项、中国发明专利授权22项、专利转让17项。担任Biodesign Research共同执行主编及《合成生物学》与《生物工程学报》等期刊编辑与编委。

原文链接

杨世辉教授与Green Carbon丨非模式工业菌株重编程优化及产业化应用

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1492734.html

上一篇:黄正研究员与Green Carbon | 烷烃脱氢和相关化学——烷烃小分子→聚烯烃高分子

下一篇:2024年Green Carbon编委会顺利召开