博文

mLife | 细胞色素c成熟系统组分CcmB的真面目-血红素的跨膜转运蛋白  精选

精选

||

浙江大学生命科学学院微生物研究所高海春教授团队的文章“Complexation of CcmB with CcmACD safeguards heme translocation for cytochrome c maturation”已在mLife正式发表。该文章揭示了细菌体内CcmB与CcmACD蛋白复合物的关键作用:CcmB可独立地将血红素从细胞膜转运至周质,与CcmACD结合后才能确保血红素专一性地用于细胞色素c的合成。该研究弥补了对细菌血红素跨膜转运机制认识的不足,为细胞色素c合成提供了关键线索。

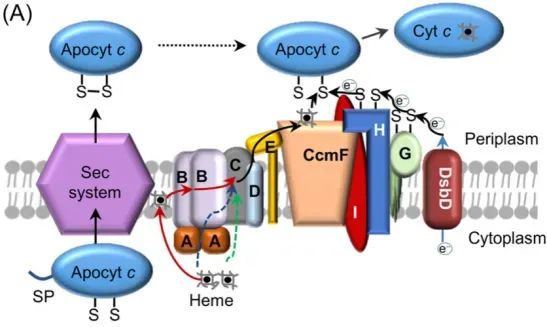

细胞色素c是一类含血红素的重要蛋白质,在能量代谢、信号转导等多种生命过程中发挥关键作用,其合成需要将血红素共价偶联到多肽链上,这一过程在革兰氏阴性菌和线粒体内由Ccm系统I催化完成。Ccm系统I包含CcmABCDE和CcmFGH两个功能模块,前者负责血红素的跨膜转运,后者负责催化血红素与细胞色素c的结合。然而,对CcmABCDE如何转运血红素这一关键环节,人们还知之甚少。

该研究首先通过对Ccm系统缺失突变株筛选发现CcmB组分的过表达会严重抑制细胞色素c的合成。进一步的遗传和生化分析表明,过量的CcmB会将血红素从细胞内转运到周质中,导致胞质内血红素含量显著下降,细胞生长和细胞色素c合成受阻。这表明CcmB是一个高效的血红素转运蛋白。有趣的是,当CcmB与CcmACD共表达形成完整的CcmABCD复合物时,虽然血红素的跨膜转运能力并未削弱,但转运的血红素不再游离到周质中,而是被直接递送给CcmC使用,最终专一性地用于细胞色素c的合成(图1)。因此,CcmB与CcmACD的结合是确保血红素向下游精准定位、避免过量游离所致毒性的关键。

图1 系统 I 细胞色素 c 成熟机制(Ccm)示意图

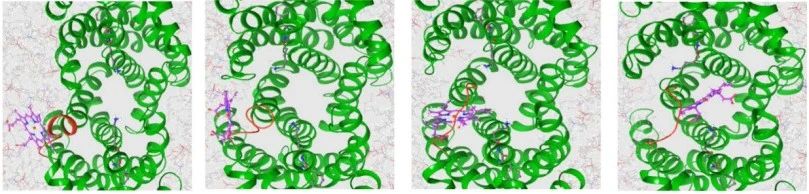

通过结构生物学和分子动力学模拟分析,研究人员发现,CcmB同源二聚体的跨膜螺旋束之间形成了一个疏水性的血红素结合口袋。这个口袋可以从脂膜环境中捕获血红素分子,并通过构象变化将其转运至胞浆侧(图2)。有趣的是,这一机制与革兰氏阳性菌和线粒体中已知的HrtAB和CydDC等血红素转运蛋白颇为相似。这表明,尽管不同物种的血红素转运蛋白在序列和结构上差异很大,但在功能和分子机制上却趋同。

图2 CcmB 中血红素入口的结构特征

总之,该研究首次阐明了细菌中CcmB作为一个高效的血红素转运蛋白,通过与CcmACD结合形成复合物,将血红素专一性地定位递送,满足细胞色素c合成的需求,在维持血红素稳态中发挥着关键作用。这一发现不仅填补了人们对细菌血红素转运机制认识的空白,也为今后通过工程改造Ccm系统、开发游离血红素的高效定向合成方法提供了新的思路。

引用本论文:Xu Y, Wang W, Zhang Q, Han S, Wang J, Wu S, et al. Complexation of CcmB with CcmACD safeguards heme translocation for cytochrome c maturation. mLife. 2025.

原文链接:

https://doi.org/10.1002/mlf2.12150

第一作者

徐源佑 博士生

作者单位:浙江大学生命科学学院微生物研究所

作者简介:浙江大学博士研究生在读。以生物信息、分子动力学模拟及湿实验为手段,研究细菌蛋白质功能为主要研究方向。

通讯作者

高海春 教授

作者单位:浙江大学生命科学学院微生物研究所

作者简介:博士,美国Rice University客座教授,实验室研究关注细菌的生理学、分子遗传学、基因组学、生物信息学和结构生物学,目前正在进行的项目包括国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家重点研发计划重点专项等。

mLife

期刊简介

mLife是由中国科学院主管、中国科学院微生物研究所主办(中国微生物学会为合作单位)的我国微生物学领域第一本综合性高起点英文期刊。mLife瞄准全球微生物学领域高水平科研成果和前沿进展,报道内容覆盖微生物学各个学科。mLife的办刊目标是打造微生物学领域综合性国际旗舰期刊。目前,mLife已被国内外重要数据库ESCI、PubMed Central、Scopus、CSCD、DOAJ、CAS等收录。2024年6月20日,mLife首获影响因子4.6,位于Q1区。

期刊网站:

https://wileyonlinelibrary.com/journal/mLife

https://www.sciopen.com/journal/2097-1699

投稿网站:https://mc.manuscriptcentral.com/mlife

扫码关注mLife

mLife@im.ac.cn

010 - 64807055

https://wap.sciencenet.cn/blog-3563286-1469844.html

上一篇:FMH2025年第一轮青年编委招募

下一篇:“感恩有您,同行致远”——致谢mLife2024年度审稿专家