博文

Technology Review for Carbon Neutrality |2025年第1卷(上)文章速览  精选

精选

|

2025年6月底,国际“碳中和与能源智联”(CNEST)论坛上正式发布了《碳中和科技评论(英文)》期刊(Technology Review for Carbon Neutrality)。本刊是可开放获取的多学科期刊,由清华大学主办、清华大学出版社出版,致力于打造碳中和与能源系统转型领域的全球交流协作平台。区别于传统学术期刊,本刊面向全球政产学金决策者的高层次读者群,旨在追踪全球碳中和技术-产业-政策创新,催化全球创新生态,塑造碳中和与能源转型相关的全球议程和话语。本刊能帮助学界产业界专家拓展国内外政策影响力并吸引相关资源支持。

2025年国际“碳中和与能源智联”论坛上举办了期刊发刊仪式以及期刊国际编委顾问委员会会议,2025年6月27-29日,北京

本刊由清华大学贺克斌院士与哈佛大学Michael McElroy院士担任联合主编,并邀请了来自9个国家的17位学界和产业界知名专家担任编委、顾问,专长领域覆盖风光、化石能源、储能、电力、CCUS、环境、气候、城市规划、材料、AI与计算、公共政策等,为期刊的全球视野与国际化发展提供了强大支撑。

2025年首卷(上)

文章简介

观点 Perspectives

英国能源部、工业部前首席科学家John Loughhead院士《我们能否发展出更好的国际脱碳研究合作?》:要想按节奏、低成本地实现减排目标,就需要开展国际脱碳研究合作。尽管在地缘政治挑战日益加剧的背景下,关于脱碳的国际交流仍蓬勃发展,但这些交流能否促成有效的合作尚不明确。虽然各国正在就CCUS、氢能和材料开发等展开合作,但这些研究合作主要是在研究小组之间的协调松散的活动,合作时间较短,规模较小,且仍缺乏有效实施所需的技术领导力和方向。这是由于实施和协调过程中存在诸多挑战,如各国的研究体系、资助机制、国家优先议程等存在差异。本文认为,未来国际脱碳研究合作存在若干机遇,包括不同行业部门的颠覆性技术创新、快速规模化技术部署手段、碳预算政策规划等。

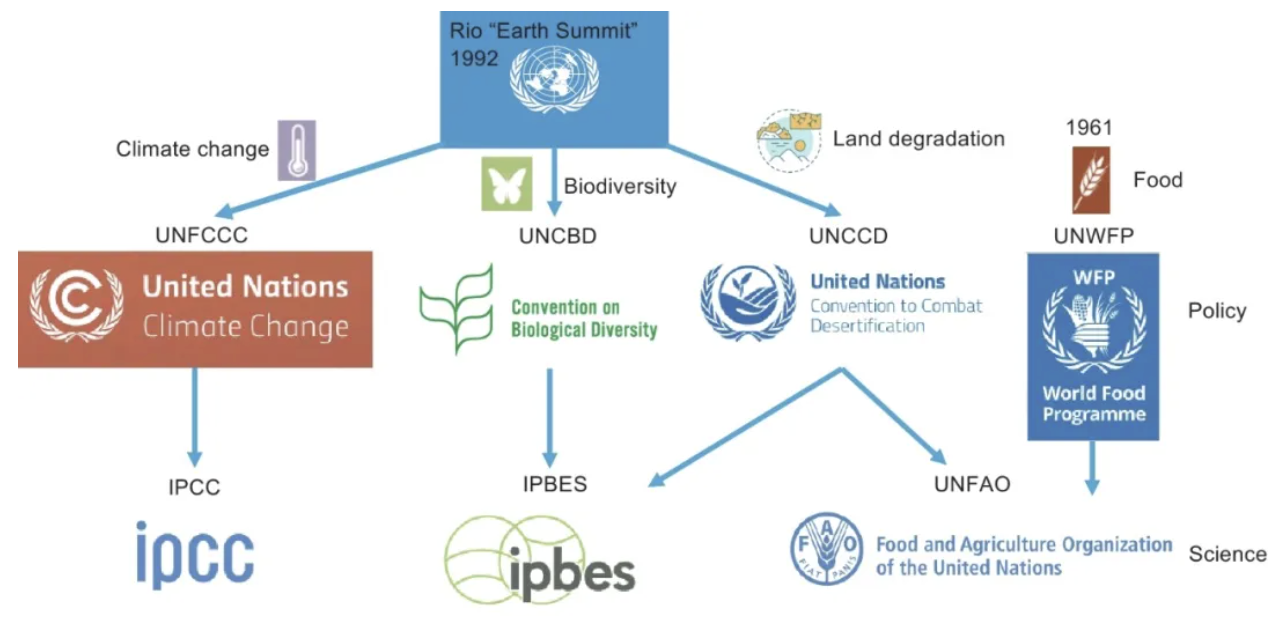

英国阿伯丁大学Pete Smith院士《从狭窄学科中抬头》:世界正面临气候和自然紧急状态、淡水安全、粮食安全、人类健康威胁等多重挑战,然而作为科学家,我们的训练专注于狭窄的学科领域。这也反映在我们解决全球问题的方式上,我们往往一次只关注一个问题,由不同的联合国专业机构提出解决方案。最近出现了一些跨机构协同合作的努力,如IPCC《气候变化与土地特别报告》、IPBES-IPCC生物多样性与气候变化研讨会、IPBES《协同评估》等。不过,跨领域协同在现实中面临很多挑战,包括机构惰性、资源限制、规划周期不一致等,以及权力不对称、固有利益、治理碎片化等宏观政治经济因素。G20、IMF、世界银行等平台有助于促进跨领域协同。应加强跨领域协同的顶层设计,以提高效率、降低成本。

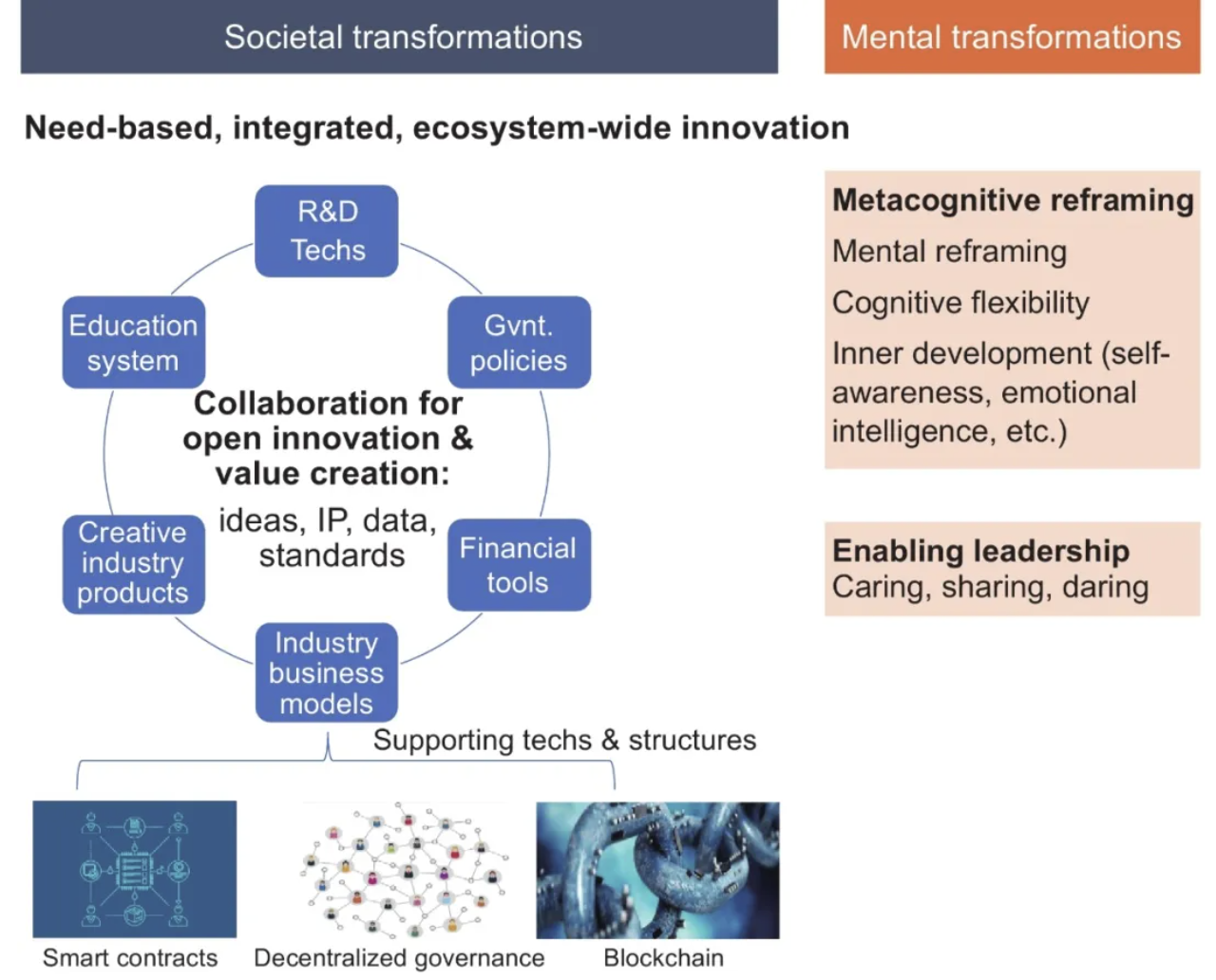

联合国气候变化全球创新中心总裁Massamba Thioye《何种气候与可持续发展创新?》:本文探讨了七大类别的气候与可持续创新,区分了转型性创新与渐进性创新,并提出了“系统性创新”框架,旨在构想所需的转型性气候与可持续创新。该框架重构了社会创新:(1)从被动、问题导向、基于行业的技术中立,转向主动、愿景驱动、需求导向的产品与服务中立;(2)从分散转向整合,融合创新技术、政策、金融工具、商业模式和合作方式、创意产业产品及教育体系;(3)从封闭转向激进协作的开放生态系统。文章还强调了心理转型,包括元认知重构以及关怀、分享、果敢型领导力。

Thioye M. What innovations for the climate and sustainability transition? Technology Review for Carbon Neutrality, 2025, 1: 9550012. DOI: 10.26599/TRCN.2025.9550012

综述 Reviews

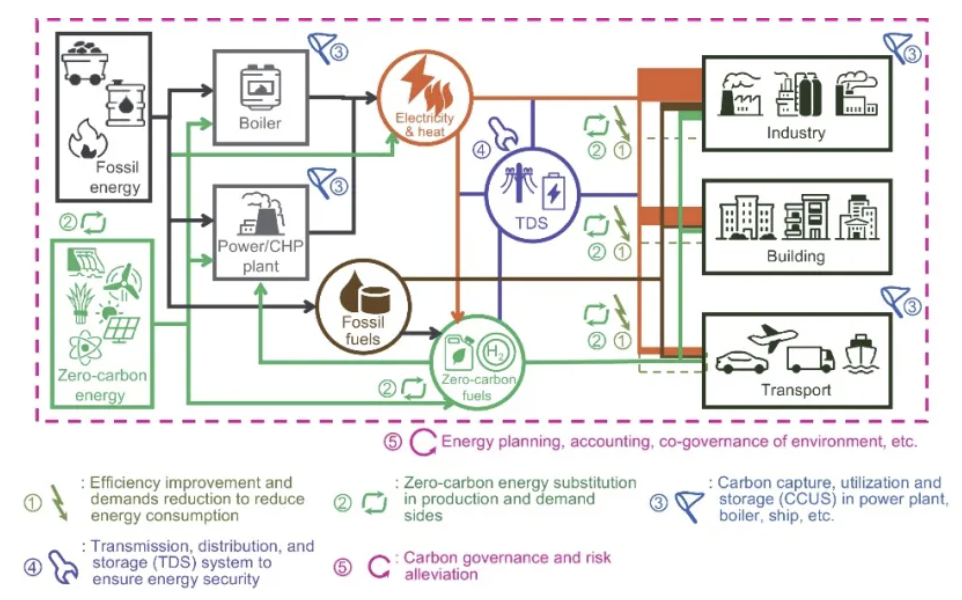

清华大学能源环境经济研究所所长张希良教授-张达副教授团队联合中国21世纪议程管理中心张贤处长、赛迪研究院黄晓丹、伦敦大学学院赵伟辰《中国能源领域脱碳:宏观挑战、支撑技术与系统及政策建议》:能源部门脱碳是中国实现碳中和目标的关键战场,理解其内涵与实施路径对政策制定及可持续推进至关重要。本文分析了中国能源脱碳面临的结构性挑战,并梳理了必要的配套技术与体系。这不仅需要节能、零碳能源、CCUS等支撑技术,还需构建输配储系统、碳治理机制以及应对可再生能源废弃物和关键矿产供应的风险缓解体系。为推动中国能源脱碳进程,需制定涵盖技术经济性、环境影响、技术创新及碳市场机制的技术路线图。

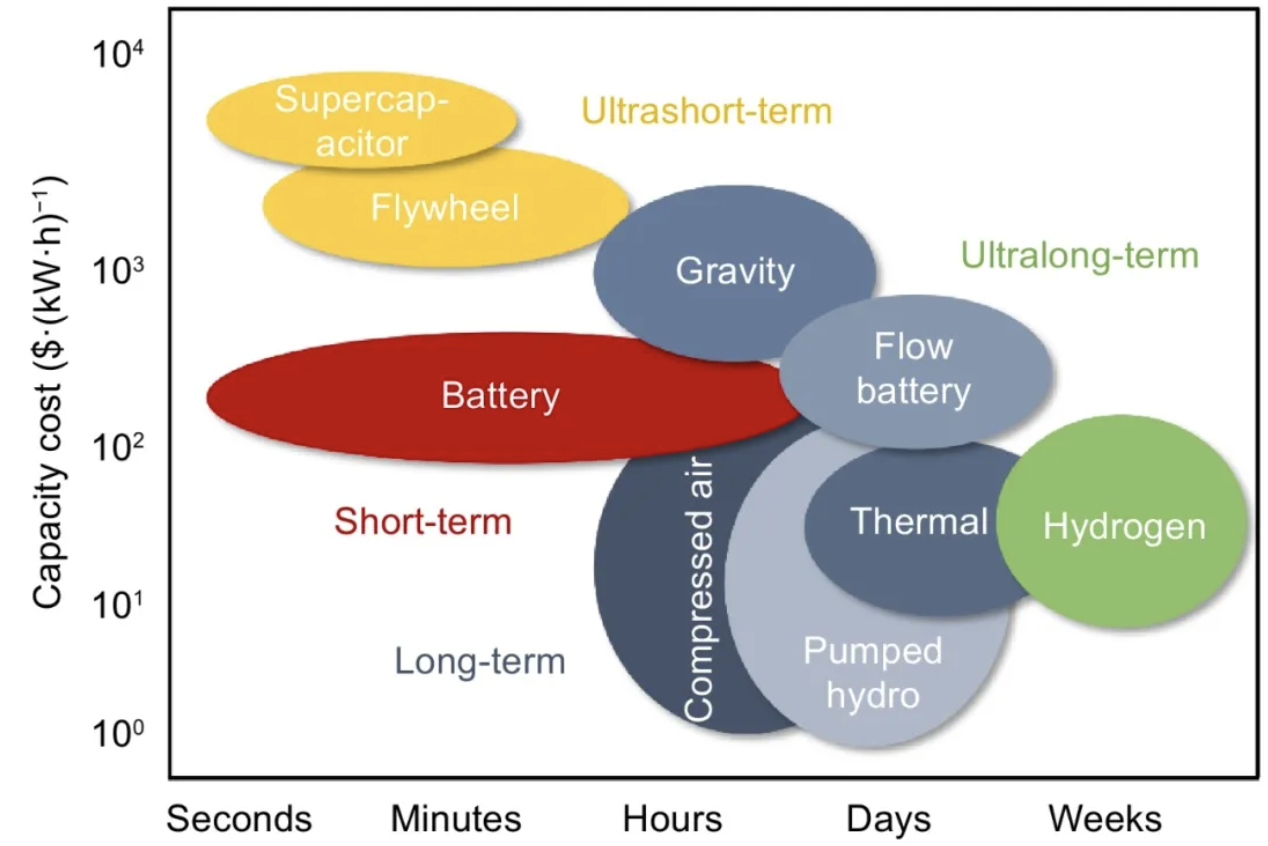

清华大学化工系主任张强教授团队联合北京理工大学黄佳琦教授、中国科学院物理所李泓研究员、中国科学院工程热物理所所长陈海生研究员、中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华《面向碳中和的中国电力储能技术发展总览》:电储能技术的战略部署使得新型电力系统能更好地整合可再生能源,推动整个社会向绿色、可持续且技术先进的能源经济转型。本文回顾了中国电储能技术的发展变革,评述了从超短期技术(如飞轮储能)到超长期技术(如氢储能)的技术优势、突破、瓶颈及未来发展方向。这些技术的标准化成本是预测其未来部署的关键,同时有必要采取多元的本地化储能方案,以适应各地的能源资源和消费需求。为促进电储能技术的部署,需制定涵盖创新政策、监管政策、财务激励、劳动力培训以及因地制宜的规划等多部门政策。

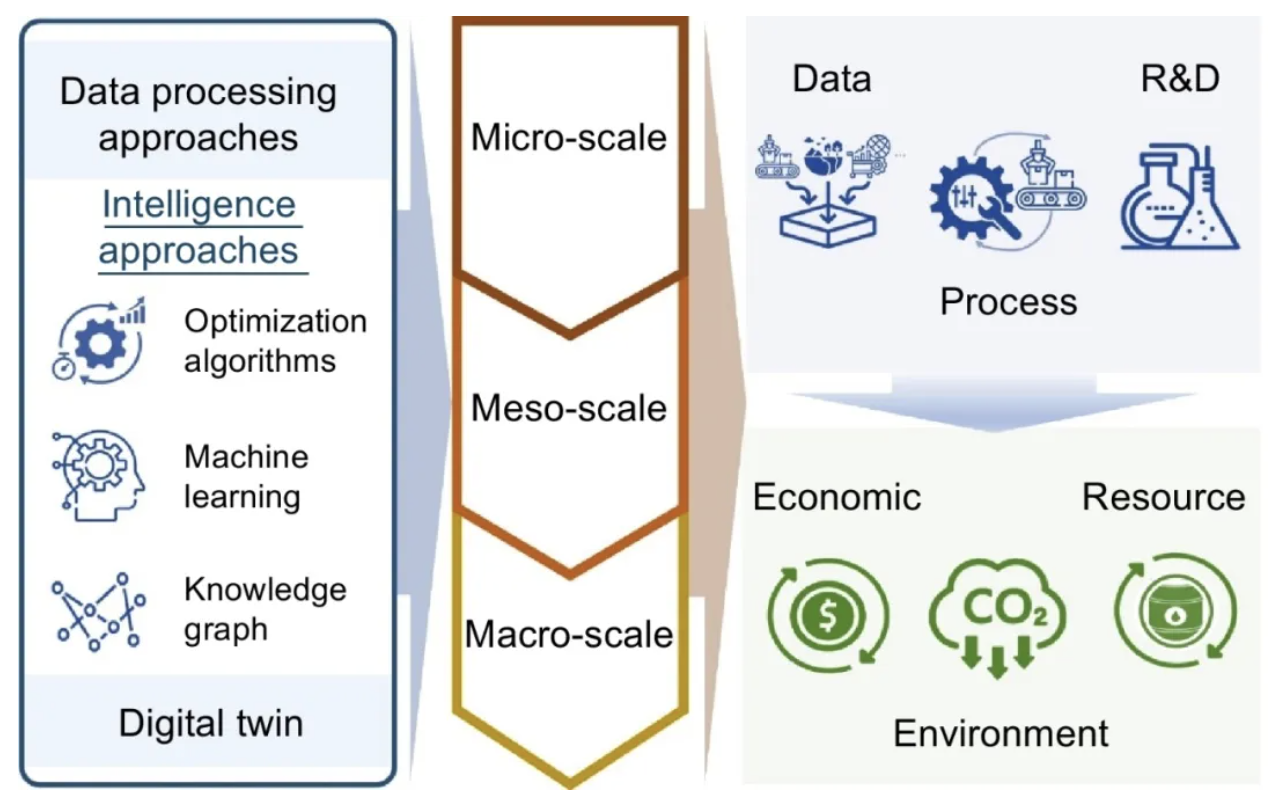

清华大学化工系王笑楠副教授团队联合北京化工大学李蓝宇副教授、北京大学张川副教授、厦门大学赵英汝教授、牛津大学Markus Kraft院士《AI赋能化学行业脱碳的多尺度智慧系统》:近年来,能源密集型化工行业的脱碳已成为一项关键挑战。本文强调了绿色和智能化学的迫切需求,并探讨了实现化工行业脱碳的多尺度智能系统工程的方式。通过审视微观层面的材料发现、中观层面的工艺优化、再到宏观层面的化工园区设计/再设计等各个尺度的创新,本综述阐明了智能方法如何替代传统的机械模型,从而彻底改变提升化工行业的效率、可持续性及碳中和。本综述还强调了跨尺度建模在应对化工流程复杂挑战中的作用并展示了实际应用案例。此外,本文还识别了若干关键挑战,包括数据管理、模型兼容性、工业集成等,以及经济、社会和伦理方面的考量。最后,本文列出了未来的研究方向,强调采用跨学科方法推动行业朝着更绿色、更高效、碳中和的未来迈进,以对接全球可持续发展目标。

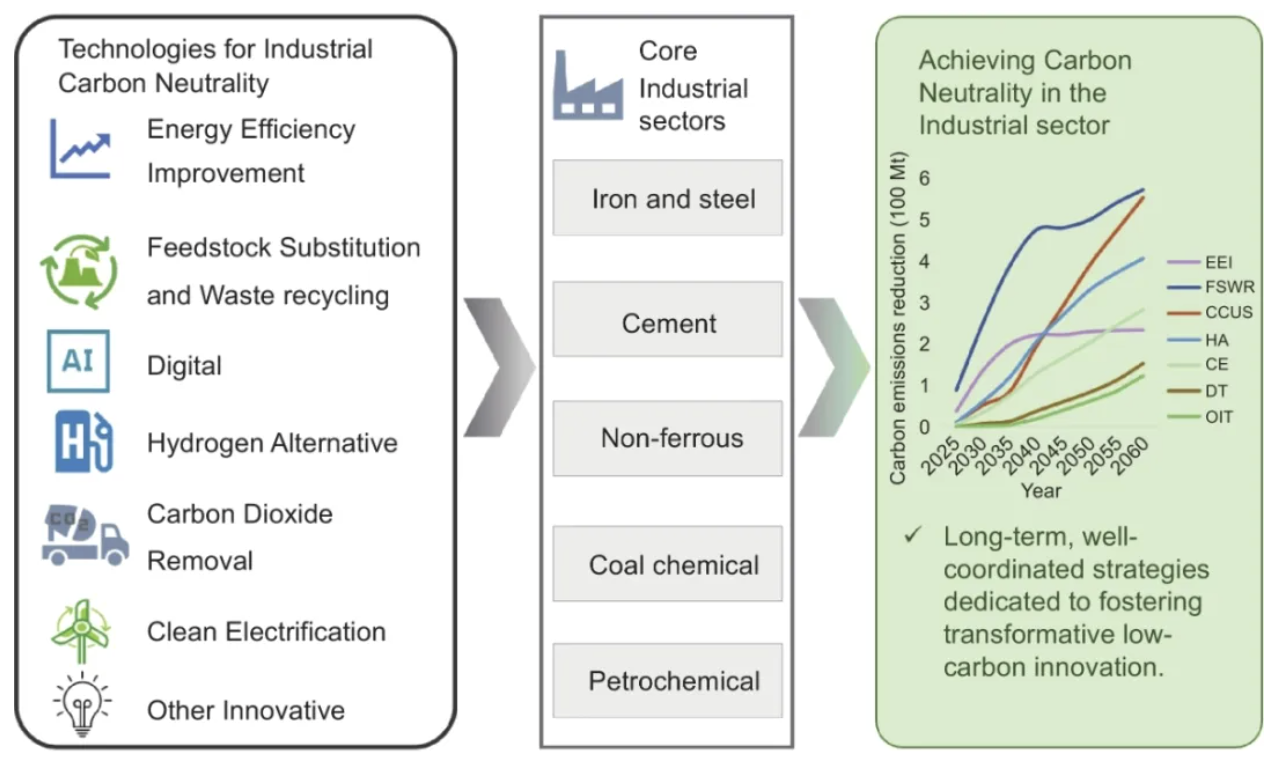

生态环境部环境规划院副院长严刚-陈潇君团队联合华南理工大学叶代启教授、江苏大学张立、中国信息通信研究院齐曙光、冶金工业规划研究院李冰、中国建筑材料科学研究总院何捷、中国有色金属工业技术开发交流中心谢刚、中国化工节能技术协会王紫唯、中国煤炭科工集团煤炭产业规划院郝成亮等《中国工业领域脱碳的支撑技术和路径》:为了在2060年前实现碳中和,中国必须应对关键工业行业(包括钢铁、水泥、石化、有色金属)脱碳的复杂挑战。本综述全面评估了这些核心行业的主要脱碳技术,包括节能、清洁电气化、氢能方案、原料替代、回收利用、碳移除、数字化等。预测显示了各阶段的工业脱碳核心技术:2035年前,能效提升、原料替代及废物回收;2035-2050年,清洁电力、绿氢加速部署;2050年以后,CCUS。本综述还提出了支持技术进步、大规模部署、将低碳解决方案融入工业发展路径的政策建议。

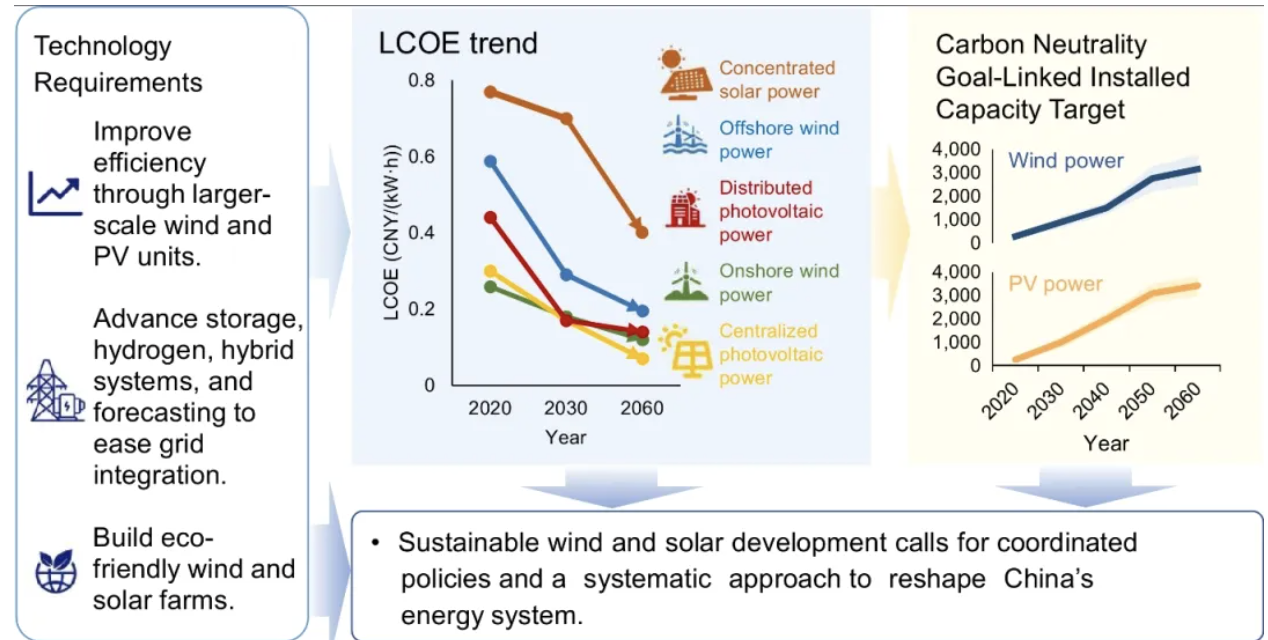

清华大学碳中和研究院院长贺克斌院士-鲁玺教授团队联合中国能源研究会、中国可再生能源学会、中国光伏产业协会、中国电力工程咨询集团、清华大学、北京大学、卡内基科学研究所、中国科学院西北生态环境资源研究所、中国治沙暨沙业学会、中国林业科学院、生态环境部环境规划院等多家单位的作者《面向碳中和的中国风光发展系统综述》:风光在中国碳中和与能源系统转型中起到核心作用。本综述采用系统性视角,审视风能、光伏(PV)、光热发电(CSP)的未来发展,包括其技术进步以及预测方法、电力系统灵活性、储能集成、行业耦合等,并总结了碳中和目标下的风光空间潜力和预测装机容量轨迹。尽管风光在技术成熟度、降低发电成本、国内供应链等方面取得了突出进展,但在技术和系统层面仍存在持续挑战,包括发电效率有限、配套储能技术成本高昂、以及电网灵活性和政策协调方面的限制。本综述还提出了风光可持续发展的战略路线图,强调将风光作为主要发电来源进行综合部署。

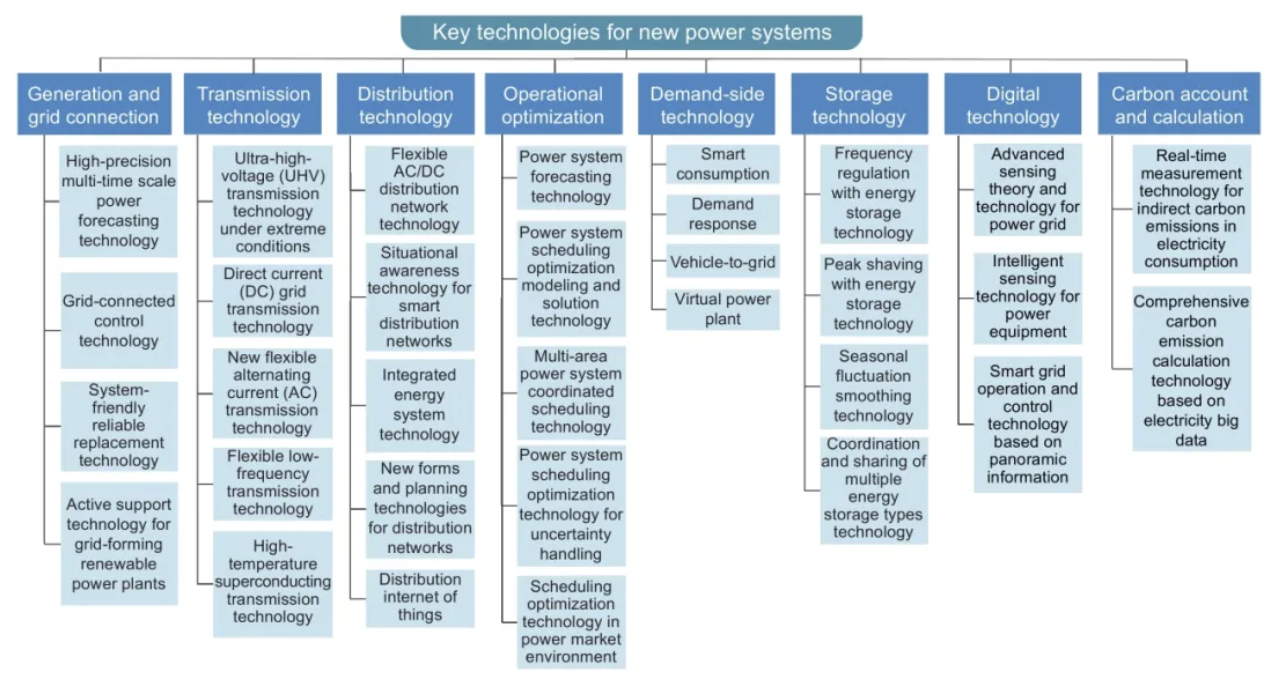

清华大学电机系主任康重庆教授-张宁副教授团队联合北京交通大学董启环副教授《中国新型电力系统的愿景、技术框架和路线图》:电力系统脱碳将促使全社会实现碳中和。本文概述了与碳中和目标相适应的新型电力系统的愿景、路径和政策影响。本文分析了新型电力系统的八大关键技术组成部分:可再生能源并网、新型输电网、灵活的配电网、智能消费与供需互动、储能调节、电网数字化、运行优化、以及碳核算。本文综述了这些组成部分的技术进展、示范项目、挑战和趋势,并提出了技术路线图。本文为制定电力系统的碳中和转型政策提供了参考。

Du B, Cai X, Dong Q, et al. Vision, technology framework, and roadmap of the new power system in China. Technology Review for Carbon Neutrality, 2025, 1, 9550011. DOI: 10.26599/TRCN.2025.9550011

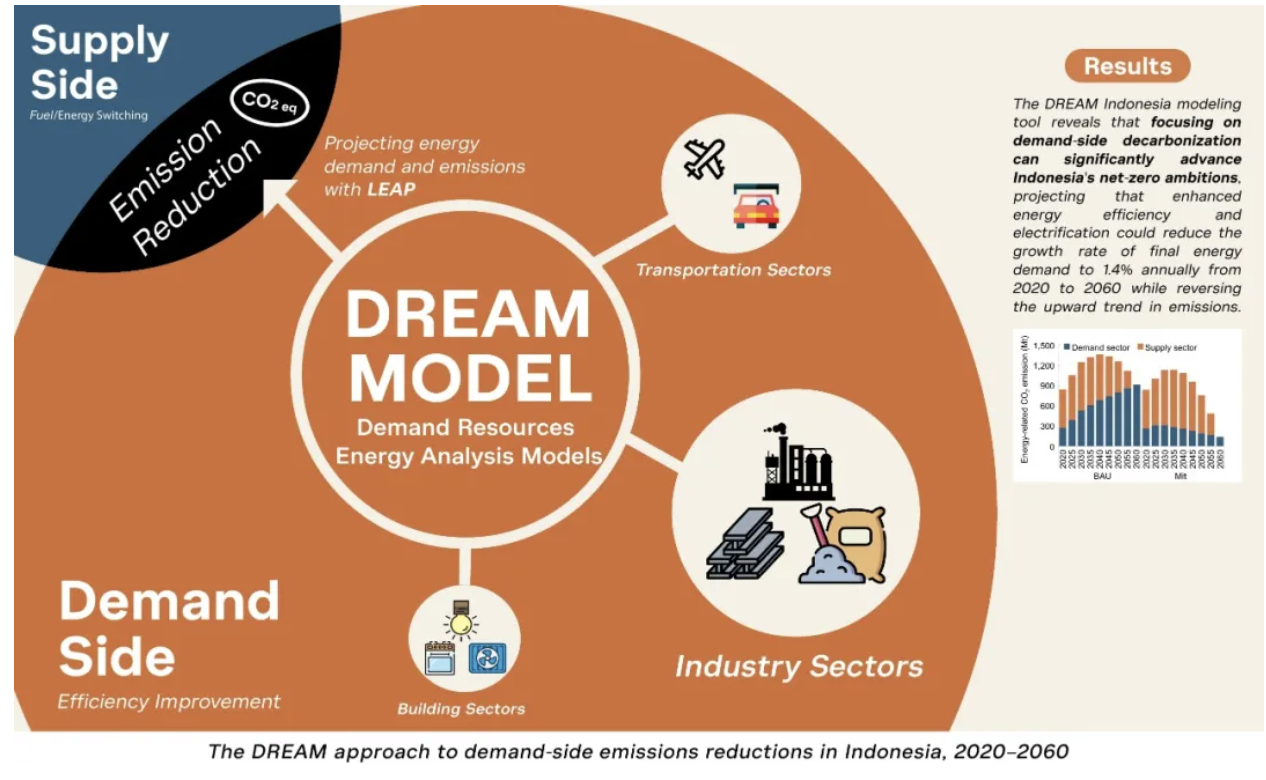

案例研究 Research

劳伦斯.伯克利国家实验室首席科学家Nan Zhou-Virginie Letschert研究员团队联合中国科学院深圳先进技术研究院冯威研究员《印尼2020-2060年需求侧碳减排的DREAM模型分析》:印尼当前的能源系统建模主要侧重于供应侧,但需求侧的减排对推进印尼雄心勃勃的减排目标具有重大影响。为弥补这一缺口,我们基于自下而上、技术丰富的需求侧框架,开发了一种新的建模工具DREAM Indonesia,并做了2020-2060年印尼需求侧减排预测。我们发现,2020-2060年间,需求侧的节能和电气化可使最终能源需求的年增长率减半至1.4%,并扭转排放增长趋势。我们还进一步分析了建筑、工业、交通等各领域的碳减排前景及核心技术。本研究为快速增长的亚洲经济体以及其他面临发展和脱碳双重挑战的发展中国家提供了经验和建模方法的参考。

深度报道 Features

期刊编辑部报道文章《海洋氢矿》:深圳大学谢和平院士团队将一度尝试失败的深部探矿技术成功实现跨学科迁移,取得了海水直接制氢技术的重要突破。团队正推动该创新技术从实验室走向海上示范阶段,不断应对技术规模化产业化过程中新出现的工程、产业和政策挑战。他们的经历揭示了技术创新、新兴产业与双碳政策之间的交错关系,并展现了中国本土蓬勃发展的绿色技术创新生态。

欢迎投稿

欢迎学界产业界专家为期刊贡献稿件,展示前沿成果,扩大国内外政产学界影响力,拓展未来机会。稿件应具有原创性、前沿性、战略性。鼓励稿件开展跨国界、跨学科、跨机构的合作。

稿件类型建议如下:

1. 观点(1500-4000字,1-3个图表,10+引用文献):高层次、战略性、前瞻性的专家观点,具有行业引领性。

2.综述(4000-5000字,3-8个图表,100+引用文献):前沿、权威的科技/产业/政策发展综述,有比较评述,有行业高度,避免一般性科普文。

3.原创研究(3000-6000字,3-8个图表,20+引用文献):可为碳中和核心议题提供关键案例支撑,具有广泛参考价值。

4.深度报道:有关科技创新突破、示范项目、重点人物、前沿产业政策趋势的深度报道,能引发读者思考,避免公关文。

欲了解期刊的更多信息或是投稿,登录以下网址查看期刊官网:

https://www.sciopen.com/journal/3007-6544

如果您有稿件选题、专栏/专刊合作等想法,或是您有任何问题,欢迎联系我们:

carbontr@tsinghua.edu.cn

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1508227.html

上一篇:喜讯 | 《医学前沿(英文)》被Scopus数据库收录

下一篇:郑州大学范冰冰等综述:陶瓷基电磁屏蔽材料的原理、进展与展望