博文

重庆大学赵学童课题组:基于冷烧结/放电等离子烧结及热处理工艺的超高电压梯度ZnO基压敏陶瓷性能研究

|

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Kang S, Zhao X, Wang Q, et al. Ultrahigh voltage-gradient ZnO-based varistor ceramics via hybrid cold sintering/spark plasma sintering and post-annealing process. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221065

1、研究背景:

ZnO基压敏陶瓷作为过电压保护设备的核心材料,其电压梯度等关键性能对实现设备的小型化与轻量化设计至关重要。高的电压梯度不仅能够有效提升过电压防护效果,还能显著减少设备的体积与重量,进而降低生产成本。然而,传统的烧结方法在提升ZnO基压敏陶瓷电压梯度方面面临诸多难题,例如高温烧结导致的能源消耗大、晶粒异常生长以及晶界处富铋相挥发等问题,严重制约了ZnO基压敏陶瓷性能的进一步提升。

2、研究简介:

针对这些问题,重庆大学电气工程学院赵学童老师团队以及西安交通大学郭靖老师团队、清华大学深圳国际研究生院王希林老师团队和国网江西省电力科学研究院尹桂来高工团队合作开展了深入研究,并提出了一种创新的制备工艺——冷烧结/放电等离子烧结(CSP-SPS)与退火相结合的方法。在实验中,研究团队首先利用CSP-SPS技术,在300° C的低温下使陶瓷坯体致密化。然后,将低温致密化的陶瓷在700-900 °C之间进行退火处理。

研究发现,这种新的工艺有效促进了陶瓷内部晶粒晶界结构的均匀性,极大地抑制了晶界处富铋相的挥发,最终制备了性能优良的ZnO基压敏陶瓷,其电压梯度可达1832.71 V/mm,非线性系数为106.69,泄漏电流密度低于0.2 μA/cm²。这一研究结果为高性能ZnO基压敏陶瓷的制备开辟了新的途径,有望推动过电压保护设备领域的技术革新,具有重要的理论意义和潜在的工程应用价值。

3、文章亮点:

这项研究成果的亮点可以概括为以下四点:

1) 创新制备工艺:采用冷烧结/放电等离子烧结(CSP-SPS)与退火处理的新工艺,先在300°C通过CSP-SPS工艺对陶瓷进行致密化,再于700-900°C退火优化性能,突破传统高温烧结的局限,大幅降低能耗。

2) 性能指标优良:制备的ZnO基压敏陶瓷电压梯度高达约1832.71 V/mm,非线性系数约为106.69,泄漏电流密度低于0.2 μA/cm²,远超当前商用压敏陶瓷,为过电压保护设备小型化、轻量化提供技术支撑。

3) 微观结构优化:该工艺促使ZnO基压敏陶瓷形成均匀精细的微观结构,抑制晶界富铋相挥发,通过退火优化晶界缺陷,调控氧元素分布与价态,提升晶界势垒,改善电学性能。

4) 揭示导电机制:研究明确了不同电场下ZnO基压敏陶瓷的导电机制,低电场时肖特基发射主导,高电场时电子隧穿主导,为后续材料性能优化提供理论依据。

4、研究结果及结论:

图1 制备ZnO基压敏陶瓷的工艺流程图

本工作采用冷烧结/放电等离子烧结(CSP-SPS)和低温退火处理工艺。先将混合粉末在300 °C经CSP-SPS致密化,再在700-900 °C退火制备高性能ZnO基压敏陶瓷。

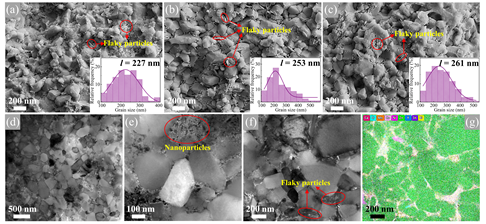

图2 CSP-SPS制备的ZnO基压敏陶瓷的微观形貌

通过CSP-SPS制备的ZnO基压敏陶瓷的微观形貌显示,样品实现了低温致密化,且掺杂物以针状/片状颗粒和纳米颗粒的形式均匀分布在晶界处。

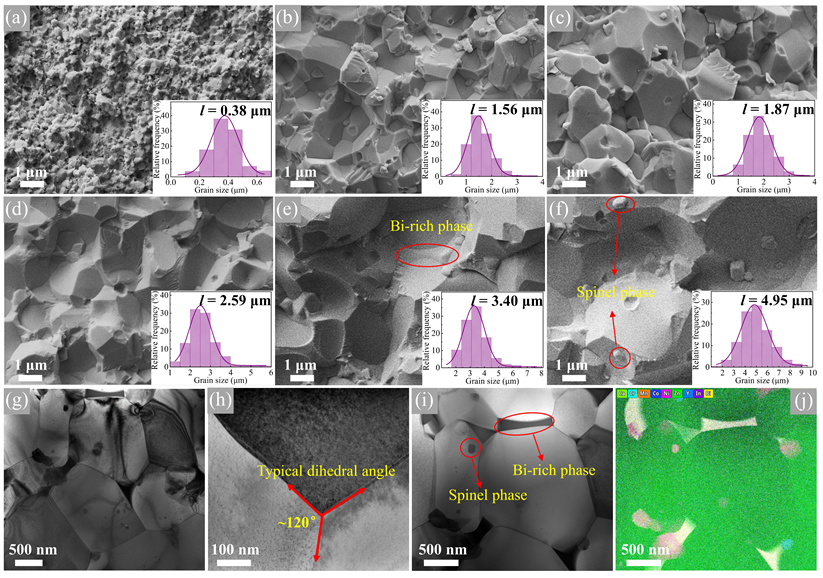

图3 后续退火处理后ZnO基压敏陶瓷的微观形貌

经过退火处理后,微观形貌发生显著改变。针状或片状的沉淀物消失,ZnO晶粒尺寸增大到1.56-4.95微米。尤其退火温度升高到750 °C及以上,晶粒迅速生长(但仍远远小于传统方法制备的压敏陶瓷),陶瓷颗粒之间更加致密,形成均匀的微观形貌。

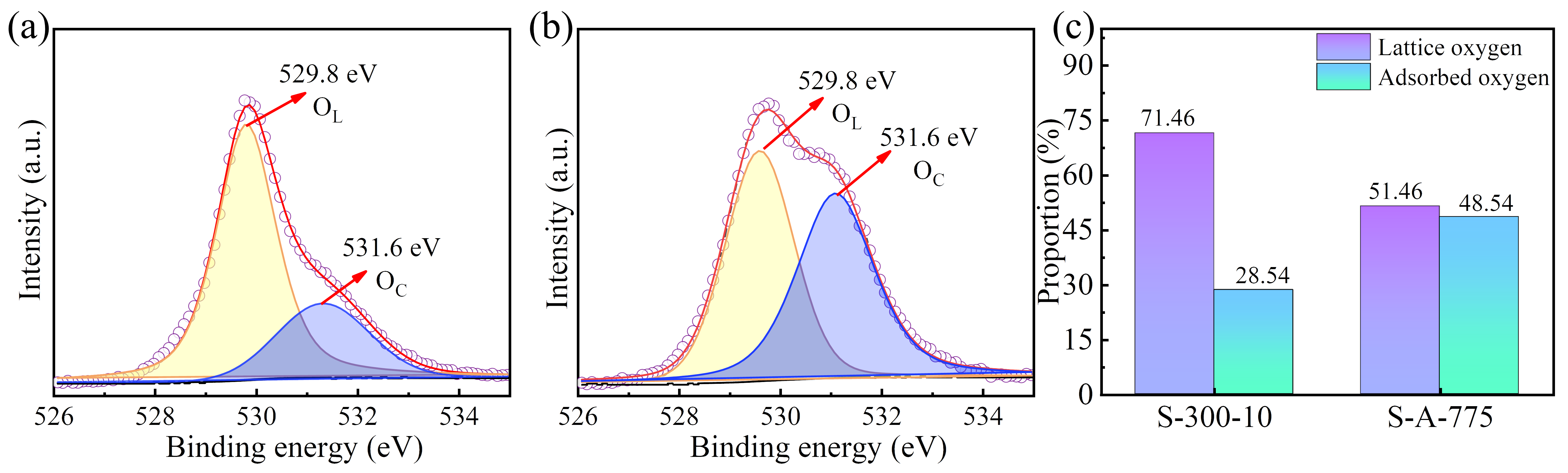

图4 ZnO基压敏陶瓷的退火前后晶界吸附氧的变化

退火处理促进了氧原子向晶界扩散,从而导致更高浓度的晶界吸附氧。此外,在晶界处的吸附氧能够捕获自由电子,建立负电荷界面层,提高晶界势垒,从而提高其非线性J-E特性。

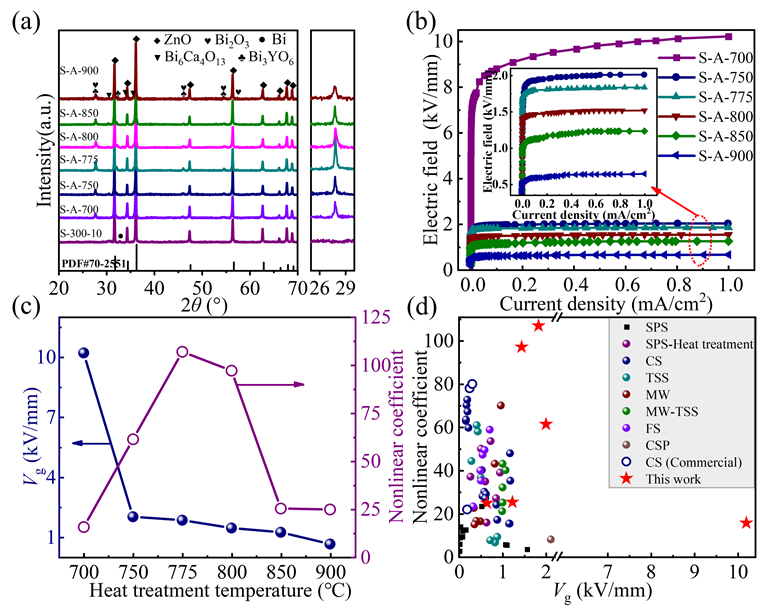

图5 ZnO基压敏陶瓷的物相变化与关键性能

该工作制备的ZnO基压敏陶瓷性能优异,电压梯度高达约1832.71 V/mm,非线性系数约106.69,泄漏电流密度小于0.2μA/cm²,低压I-V特性优良。

图6 ZnO基压敏陶瓷的导电机制

700-900 oC低温热处理有效的抑制了ZnO基压敏陶瓷的晶粒过生长和晶界富铋相挥发,有效提升了晶界势垒高度,导电过程符合低场热激发射和高场隧道效应机制,体现了ZnO基压敏陶瓷独特的电学特性,对理解其在电气设备中的工作原理和性能有重要意义。

5、作者及研究团队简介

赵学童(通讯作者),博士毕业于西安交通大学电气工程学院,随后在宾夕法尼亚州立大学从事博士后研究工作,现任重庆大学电气工程学院教授。主要从事功能陶瓷材料低碳冷烧结技、新型电工材料开发,电力设备状态检测等方面的研究。目前,主持国家自然科学基金-联合基金重点项目、面上项目和青年基金项目3项,国家重点研发计划子课题2项,教育部霍英东教育基金、重庆市自然科学基金各1项,其他横向科研项目等20余项。以第一或通讯作者在Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Appl. Phys. Lett., J. Adv. Ceram.等高水平期刊发表SCI论文50余篇,获重庆市科技进步二等奖1项,发明专利10余项,担任《稀有金属材料与工程》青年编委。

康晟淋(第一作者),重庆大学电气工程学院博士研究生,从事电工陶瓷材料冷烧结方面的研究工作,以第一作者发表SCI论文4篇。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1. Zhao X, Yang Y, Cheng L, et al. Cold sintering process for fabrication of a superhydrophobic ZnO–polytetrafluoroethylene (PTFE) ceramic composite. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(9): 1758-1766. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220784.

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名,是2025年中国科学院期刊分区表的材料科学1区的Top期刊。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1481909.html

上一篇:南京工业大学宗鹏安课题组:基于碳纤维/热电Ag2S核壳结构的温度-压力双模式传感器

下一篇:喜讯|《多金属氧簇(英文)》被EI数据库收录!