博文

罗冬刘晨宇等研究文章:掺钒无钴富锂层状氧化物改性提升电压稳定性和首次库伦效率

|

1、导读>>

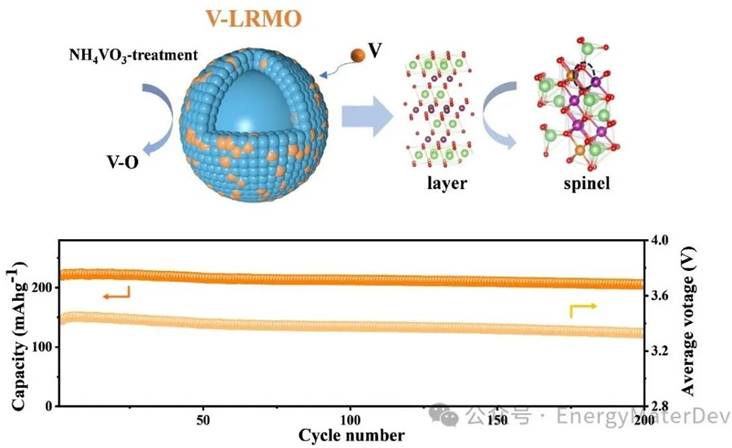

通过简单的NH4VO3处理,在典型的无钴富锂层状正极表面构建了V掺杂的尖晶石层状耦合结构,显著降低了表面界面反应,提高了氧离子的氧化还原可逆性。因此,处理后的样品具有非常优异的电压稳定性,电压衰减率仅为0.47 mV/圈;同时处理后的样品还具有很高的首次库伦效率,高达91.6%。

全文已在线发表于本刊2024年第3期,开放获取(Open Access),免费下载。欢迎阅读、分享!请点击最下方"阅读原文”查看更多。

Cite this article:

Tan L, Huang W, Xie X, et al. V-doped Co-free Li-rich layered oxide with enhanced oxygen redox reversibility for excellent voltage stability and high initial Coulombic efficiency. Energy Materials and Devices, 2024, 2(3): 9370039.

DOI:

https://doi.org/10.26599/EMD.2024.9370039

扫码免费阅读

2、背景介绍>>

近年来不断增长的人口和化石燃料的消耗引发了对替代能源生产、储存和分配系统的巨大需求。在储能领域,可充电/二次电池是最节能的储能设备,它将非峰值电能转化为化学能,并在高峰期反向释放储存的能量。然而,目前锂离子电池的成本和能量密度越来越难以满足市场的要求。这主要受限于当前典型的正极材料,如磷酸铁锂(LFP)、锰酸锂(LMO)和三元镍钴锰酸锂(NCM)等很难同时兼具低成本和高容量的特性。作为比容量最高的正极材料(>250 mAh/g),富锂锰基层状氧化物(LRMO)凭借其富锰低镍-钴、甚至无钴的元素组成优势,有望成为下一代低成本、高能量锂电的理想正极材料。不幸地是,该类正极材料的实际应用严重受到了首次库伦效率低以及电压衰减快的阻碍。高电压下表面氧阴离子极易发生氧化而形成O2,引起不可逆氧释放,这导致LRMO的首次库仑效率很低,远远达不到商业化的要求( > 90%)。同时,大量氧空位的释放会导致Mn-O键和Li-O-Li键的稳定性遭到破坏,显著降低了过渡金属的迁移能垒,驱动过渡金属占据锂层锂位,使LRMOs的表面极易发生层状-尖晶石-岩盐相的结构演变。本文使用偏钒酸铵对合成的LRMO进行表面改性,构筑表面层状-尖晶石耦合结构同时进行V掺杂。表面尖晶石层可以抑制不可逆氧释放,并改善抗电解液腐蚀性,缓解表界面反应,提高Li+扩散效率。同时掺入的V离子可以在带隙中引入新的电子态,为最近邻氧原子提供额外的电子,从而显著降低最近邻O原子的Bader 电荷,形成牢固的V-O键,有效防止氧阴离子过度氧化,增加氧离子氧化还原稳定性。

3、图文介绍>>

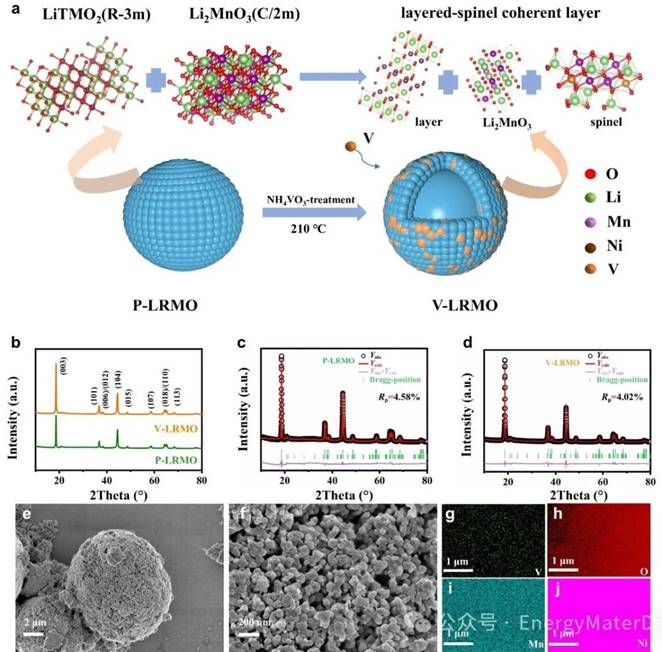

如图1a所示,通过图片来表示偏钒酸铵界面改性的结构机理。采用fulprof软件对P-LRMO和V-LRMO样品的XRD数据进行精修,结果如图1c-d,NH4VO3处理后晶格间距的扩大有利于Li+脱嵌,提高Li+扩散系数。同时,在C2/m结构上也观察到显著的数值变化,表明NH4VO3处理作用于Li2MnO3相并引入V,并改变其结构以促进氧离子再氧化还原的可逆性。样品V-LRMO具有组装球形貌(图1e),平均直径位于5-10μm区间,组装球都是由粒径为50-100 nm的不规则一次颗粒构成(图1f)。此外,利用EDS-Mapping进一步研究了样品V-LRMO的元素组成与分布(图3g-j)。它表明样品表面含有O、Mn、Ni、V元素且它们在颗粒表面均匀分布。V元素在样品表面的存在意味着偏钒酸铵处理可能对材料的表面结构产生了影响。

图1.(a)偏钒酸铵界面改性的结构机理示意图。(b-d

)XRD对比(b),P-LRMO(c) 和 V-LRMO(d)样品的XRD精修结果。(e-j)V-LRMO的SEM图像(e、f)和相应的SEM-EDS图(g-j)。

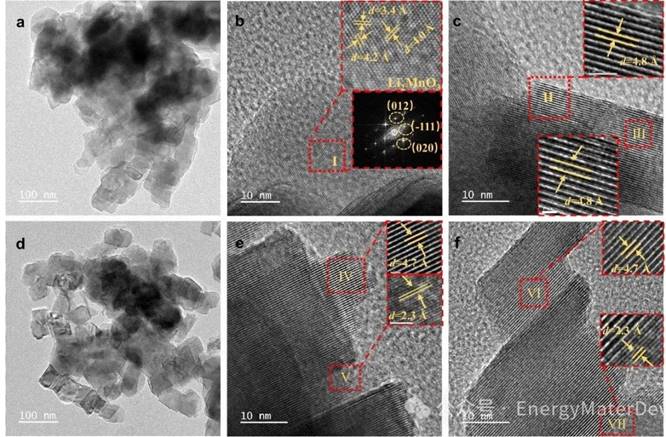

为此,TEM被用于探究改性前后材料结构表面和体相结构。HRTEM 图像证明P-LRMO样品的体相和表面结构几乎一致,其晶格条纹并没有明显的变化。然而与P-LRMO样品不同,V-LRMO样品的表面晶格条纹与体相晶格条纹并不一致。如图2e-f中V和VII区域所示,其表面晶格条纹的晶面间距突然减半(d=2.3 Å)。这一现象是由于层状向尖晶石相转变导致的,这说明了偏钒酸铵改性之后材料的表面结构发生了变化,诱导表面层状结构转变为尖晶石相。

图2.P-LRMO样品(a-c)和V-LRMO样品(d-f)的TEM图像。

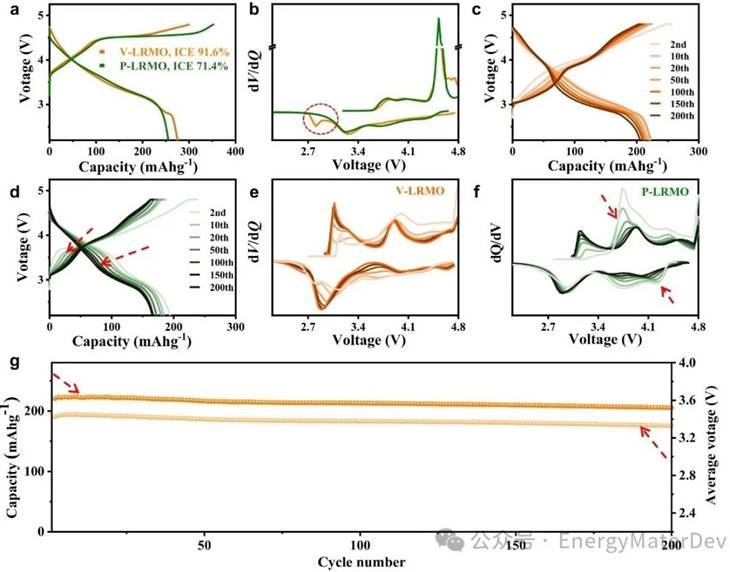

对比两种材料的电化学性能来表现偏钒酸铵对材料的影响。在首次放电曲线中,在V-LRMO的首次放电曲线中2.7-2.9V附近观察到有一个小的平台,而P-LRMO样品没有,主要原因是偏钒酸铵处理使其产生了尖晶石相,在V-LRMO的首圈dQ/dV曲线2.8 V左右明显的尖晶石相还原峰(图3b),而P样品在该处没有任何还原峰,有力的印证了尖晶石相的存在。该平台同样也显著提高了V样品的放电比容量,V-LRMO样品的首次放电比容量在0.1C下可达到272 mAhg-1,而P-LRMO只有255 mAhg-1。因此,处理之后材料的首次库伦效率从74.4%提高到91.6%,满足了商业化对首次库伦效率的要求(>90%)。以上表明通过偏钒酸铵改性并引入尖晶石,可以防止氧的过氧化行为,提高了放电比容量和首次库伦效率。在1C下循环200圈后V-LRMO容量保持率有91.9%,电压衰减率仅为 0.47 mV/cycle。以上现象证明偏钒酸铵处理有利于提高富锂正极材料的表面结构稳定性和氧离子氧化还原可逆性,因此材料的循环性能得到了明显改善。

图3. 2.2-4.8 V以及0.1 C(20 mA g−1)下V-LRMO和P-LRMO样品的首次充放电曲线(a)和相应的dQ/dV曲线(b)。V-LRMO样品(c、e)和P-LRMO样品(d、f)第2、10、50、100、150、200次循环的充放电曲线和相应的dQ/dV曲线。(g)V-LRMO样品在1C下的循环和电压稳定性图。

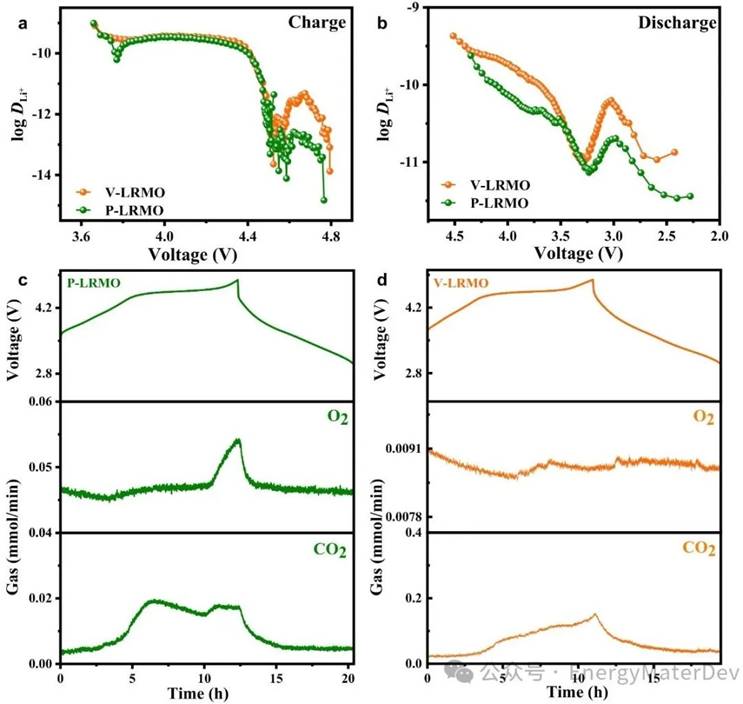

同时也进行了DEMS测试,图4表示两个样品在充放电过程中的氧气和二氧化碳的变化,在两个样品中都可以看到二氧化碳的一个峰点,因为我们的电解液为普通电解液,高电压不稳定,但是可以看出在充电至4.6 V后,P-LRMO样品有大量的O2释放,而V-LRMO样品中的并没有观察到有明显的O2释放,这强有力的证明了偏钒酸铵界面处理抑制了富锂正极材料不可逆氧的的释放,提高了氧离子氧化还原可逆性。结合不同循环次数的dQ/dV曲线(图3e),4.2 V区域V-LRMO样品的还原峰的强度和位置几乎重叠,强有力的证明了偏钒酸铵界面处理抑制了富锂锰基正极材料不可逆氧的释放,提高了氧离子氧化还原可逆性。这是因为:第一是引入的尖晶石可以抑制相结构转变和不可逆氧的释放,第二V可以取代Mn在晶格中可以形成M-O键提高Li2MnO3的电导率,王等人利用DFT计算明确表明V可以稳定局部结构氧,阻碍Li2MnO3在循环过程中的结构转变。

图4.(a、b)首次充放电过程P-LRMO和V-LRMO样品的扩散系数对比图。(c)P-LRMO样品和(d) V-LRMO样品的首圈DEMS测试。

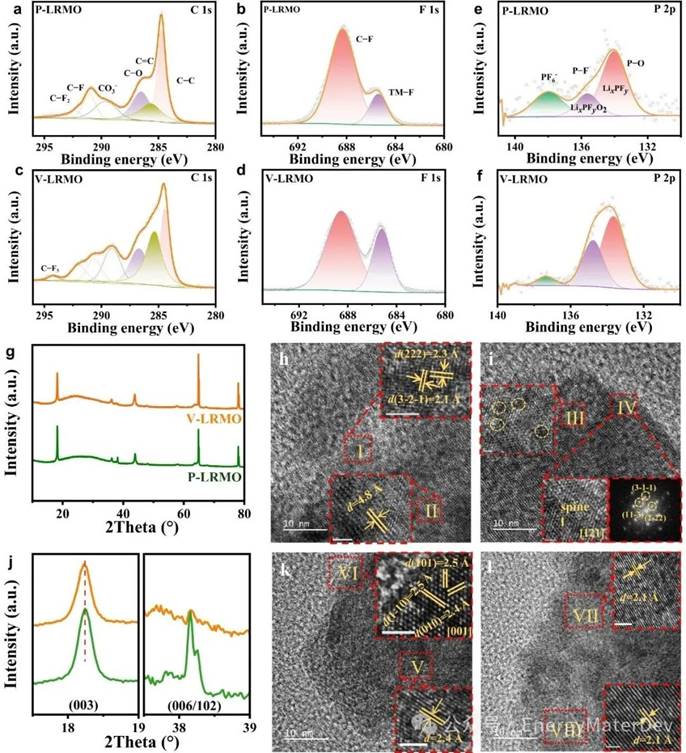

通过XPS进一步分析了两种样品循环后的表面成分和价态。如图5a、b所示,100次循环后的两个样品的C 1s谱,在286.1 eV、288.9 eV和290.7 eV处的峰分别为C-O、C=O和CO32-,是循环过程中反应产生的CEI膜的主要成份,在291 eV、292 eV、294 eV附近出现的C-Fx键都是来源于材料制备过程中加入的PVDF,在V-LRMO样品的表面具有的C-O、CO32-和C-F含量比P-LRMO样品较多,产生这种现象的原因有两个,一是严重的表界面反应,二是稳定的SEI膜,前者与后续的循环后的XRD和TEM结果相矛盾,因此V-LRMO样品的C谱这些成分较多是源于稳定的SEI膜,这一结论还得到了P谱、O谱的支持。P 2p光谱(图5c、f)中133.8和137.6 eV处的结合能分别为P-O键和P-F键,P-LRMO样品明显为PF6-的峰,表明其遭受了严重的电解液腐蚀。此外,在F谱(图5d、e)中观察到的685.5 eV属于TM-F,相比于V-LRMO样品,P-LRMO样品该峰的峰强较弱,进一步表明P-LRMO样品的SEI膜受到了严重的电解液腐蚀而不能维持稳定。

因为富锂的电压衰减主要与低价态过渡金属氧化还原对生成以及层状到尖晶石的转变有关,因此比较了100次循环后两个样品的XRD。循环后两个样品均有着相似的XRD图谱(图5g、j)。在20-22°之间的峰消失了,说明了循环后材料不存在Li2MnO3组分。两个样品的(003)峰形保持完整,表明了循环后两个材料的主相依然是六方结构,但是P-LRMO在 (006)/(102)处观察到一个额外的峰,这是尖晶石相的特征衍射峰,这表明P-LRMO样品的结构演变更为剧烈。以上表明结果都表明偏钒酸铵处理之后缓解了材料的结构演变,因而获得了优异的电压稳定性。

为了进一步对比循环过程中两个样品的表界面反应和结构演变情况,对循环100圈后的材料进行TEM分析。在P-LRMO的循环后图5h中的I区域的晶格间距为d=2.3 Å和d=2.1 Å的晶格条纹对应晶面分别为(222)和(3-2-1),晶面夹角为90°,为尖晶石结构,II区域扩大的晶格间距为d=4.8 Å,对应晶面为尖晶石(111)晶面。同时在图5i中III区域放大我们也可以很容易观察到明显的腐蚀纳米孔洞。这些都说明了在循环后P-LRMO样品受到了严重的电解液腐蚀,结构遭到了破坏。而图5k中V区域为样品边缘区域,晶格间距为2.5 Ā、2.4 Ā、2.5 Ā分别对应于属于R-3m层状相(1-10)、(010)、(101)晶面,晶带轴为[001],VI区域的晶格条纹间距为d=2.4 Å,对应于属于R-3m层状相的(101)晶面,同样在图5l中,观察到VII和VIII扩大区域,晶格间距都为d=2.1 Å,对应为R-3m层状相的(104)晶面,这说明了V-LRMO材料的体相循环后,仍保存着完整的层状结构。这再次证明了偏钒酸铵改性可以抑制材料的表界面反应和结构演变。

图5. P-LRMO(a、c、d)和V-LRMO(b、e、f)样品经过100个循环后的C 1s、P 2p和F 1s XPS光谱。(g)经过100个循环后的PLRMO和V-LRMO样品的XRD谱图。(j)放大的(003)和(006)/(102)衍射峰。P-LRMO(h,i)和V-LRMO(k,l)样品经过100次循环后的TEM图相应区域的放大。

4、总结与展望>>

本工作使用偏钒酸铵对无钴富锂锰基层状正极材料进行处理,构筑表面V掺杂层状-尖晶石耦合层。原位DEMS表明该表面耦合层显著抑制了不可逆氧释放,循环后的谱学测试与电镜观察证明处理后的V-LRMO样品的表界面反应以及结构演变得到了极大的缓解。这是因为:1)具有3D锂离子通道的表面尖晶石层不但提高了Li+扩散效率、缓解了表界面反应,而且抑制了不可逆氧释放;2)V掺杂形成牢固的V-O键,显著降低了O原子的Bader 电荷,有效防止氧阴离子过度氧化,极大改善了氧离子氧化还原稳定性。这有助于防止氧阴离子的过度氧化,并大大提高了O原子氧化还原的稳定性。这些机制之间的协同作用促使V-LRMO样品具有很高的首次库伦效率(91.6%)和较低的电压衰减率(每圈0.47 mV)。

5、通讯作者>>

罗冬,男,湖南科技大学教授,博导,“湘江学者”高层次人才,湖湘青年英才。担任受邀担任Energy Mater. Devices、Rare Metals、Energy Environ. Mater.等期刊青年编委。主要研究方向为锂/钠离子电池电极材料。已在Nat. Energy (1篇)、Angew. Chem. Int. Ed. (3篇)、Adv. Energy Mater. (1篇)、ACS Energy Lett. (1篇)、Adv. Funct. Mater. (2篇)、J. Energy Chem. (2篇)、Nano Energy (1篇)等期刊上发表(共)第一或通讯作者学术论文30余篇,授权国家发明专利6项,主持国家自然科学基金青年、面上等项目。带领本科生和研究生参加创新创业大赛,并获得了第十二届“挑战杯”创新创业大赛广东省银奖,第六届“互联网+”创新创业大赛广东省金奖以及全国银奖,广东省番禺区“青蓝国际”创业大赛一等奖等。

刘晨宇,女,哈尔滨工业大学博士。近年来主要从事纳米材料设计合成与催化转化方面的研究。近5年来在Journal of Materials Chemistry A, Journal of Materials Chemistry C, Chemical Engineering Journal等期刊上发表SCI收录论文10余篇,授权中国专利2项。曾参与国家自然科学基金等课题。现主持广东工业大学“青年百人计划”科研启动基金。

Call for papers

Energy Materials and Devices是清华大学主办的全英文开放获取(Open Access)期刊,2023年9月创刊,清华大学康飞宇教授担任主编。作为一本瞄准能源材料前沿领域、国际化的多学科交叉期刊,聚焦能源材料与器件领域的基础研究、技术创新、成果转化和产业化全链条创新研究成果,面向全球发表原创性、引领性、前瞻性研究进展,推动能源科学和产业发展,助力“碳达峰、碳中和”。

诚邀与具有引领性、创新性和实用性的先进能源材料与器件相关的文章投稿!2025年前免APC费用!

包括但不限于:二次电池、太阳能电池、燃料电池、超级电容器、液流电池、安全评估、 电池回收、材料表征和结构解析、 碳足迹和碳税负等主题。

文章类型: 研究论文、综述、快报、专家观点和研究亮点。

期刊网址:

https://www.sciopen.com/journal/3005-3315

投稿平台:

https://mc03.manuscriptcentral.com/emd

邮箱:

energymaterdev@tup.tsinghua.edu.cn

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1474135.html

上一篇:中国科学院兰州化物所乔竹辉、王鲁杰/中国科学院上硅所刘学建:具有产业化潜力的新型氮化硅基电磁超材料

下一篇:江苏大学杨建/刘桂武:镁潮涌动,钨筑新径–液相烧结与界面工程助力Mg3(Sb,Bi)2热电性能突破

全部作者的精选博文

全部作者的其他最新博文

- • 中国计量大学陈达教授和秦来顺教授联合团队:从厚度调控到性能飞跃,Bi2WO6界面极化强化的压电催化创新路径

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 云南大学朱静/五邑大学李小双等:基质结构工程提升Sm3+激活剂离子的发光效率

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 国防科技大学王为得/马青松等:氮化硅陶瓷的强韧协同提升,高熵晶间相设计与“双峰”形貌调控

- • 河北师范大学/清华大学:采用阳离子同晶取代/掺杂策略,实现云母陶瓷的深远红强宽带发射及在植物栽培照明与潜指纹识别中的应用