博文

中国科学院兰州化物所乔竹辉、王鲁杰/中国科学院上硅所刘学建:具有产业化潜力的新型氮化硅基电磁超材料

|

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Wang L, Liu X, Qi Q, et al. A new type of dense silicon nitride-based metamaterial. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221037.

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221037

ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/388138604_A_new_type_of_dense_silicon_nitride-based_metamaterial

1、导读

近年来,具有负介电常数、负磁导率等负物性参数的超材料在光学隐身、电磁波吸收屏蔽等领域应用潜力巨大而引起关注。本文中以力学性能优异的氮化硅陶瓷为基体,选用耐高温且热膨胀与基体匹配的金属钨颗粒作为第二相,设计制备了一种新型氮化硅基超材料。首次在无机械压力辅助的条件下实现了氮化硅基超材料的致密化制备,提出了一种具有产业化潜力的新型致密氮化硅基超材料。

2、研究背景

具有负介电常数、负磁导率等负物性参数的电磁超材料引起学术界广泛关注,2010年被《Materials Today》誉为是50年来材料科学十大进展之一。区别于传统电磁材料,其展现出负折射率、完美成像和超吸收等特性而在光学隐身、无线通讯、电磁波吸收屏蔽等领域具有广泛应用。在绝缘基体内引入随机分布的碳或金属导电相是制备超材料的重要方法之一。氮化硅陶瓷因具有高绝缘、高热导、耐高温、耐腐蚀以及优异的综合力学性能被认为是制备超材料的理想基体。然而,目前制备氮化硅基超材料多局限于压力辅助烧结工艺和多孔基体浸渍工艺。压力辅助烧结如放电等离子体烧结、热压烧结等生产效率低,产品形状和尺寸也受到较大限制,不适合产业化放大,且由于氮化硅晶粒不能得到充分发育导致韧性变差。多孔浸渍工艺需要保持基体具有较高的气孔率以便于第二相充分浸入,这严重影响材料的力学性能,削弱了氮化硅陶瓷的高强韧优势,限制了其在一些苛刻服役工况(如高载荷、氧化、腐蚀、磨损环境)的应用潜力。

3、文章亮点

本工作采用金属钨作为第二相,提出一种可在非机械压力辅助条件下致密化制备的新型氮化硅基超材料,该材料不仅致密化程度高,制备工艺适合产业化放大,而且氮化硅晶粒得到生长发育,保持高韧性优势。此外,相对于其它导电相,金属钨的高熔点有效抑制了其在高温烧结过程中的团聚现象,其与氮化硅基体接近的热膨胀系数减少了热不匹配应力的产生,使材料更加稳定。

4、研究结果及展望

![]()

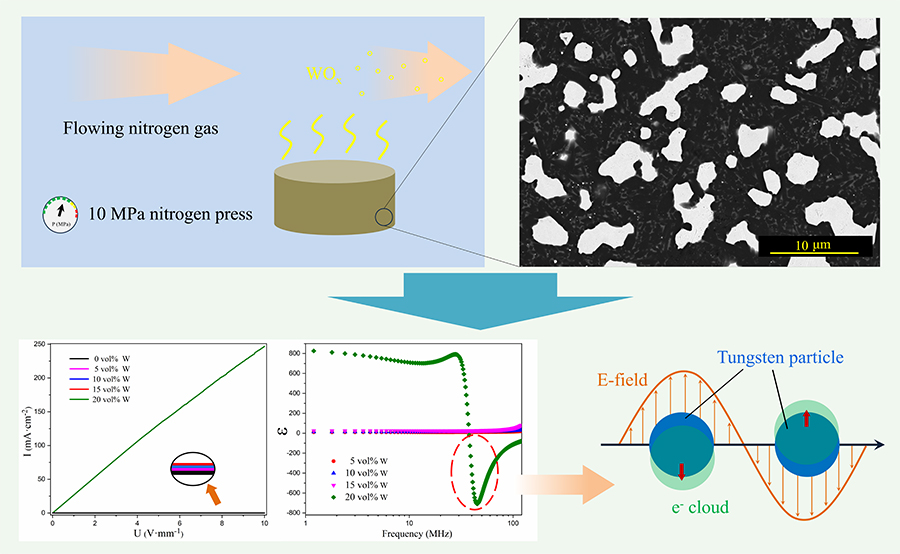

图1 样品的烧结过程

为解决钨颗粒与氮化硅基体化学反应问题,本工作从化学反应吉布斯自由能理论出发,采用提高氮气气压方法有效抑制了二者的化学反应。为避免钨的氧化残留导致烧结液相黏度提高影响材料致密化,引入了流动气氛带走部分氧化钨。高氮气气压结合流动气氛工艺既保证了材料组分设计又实现了高致密化制备,工艺如图1所示。

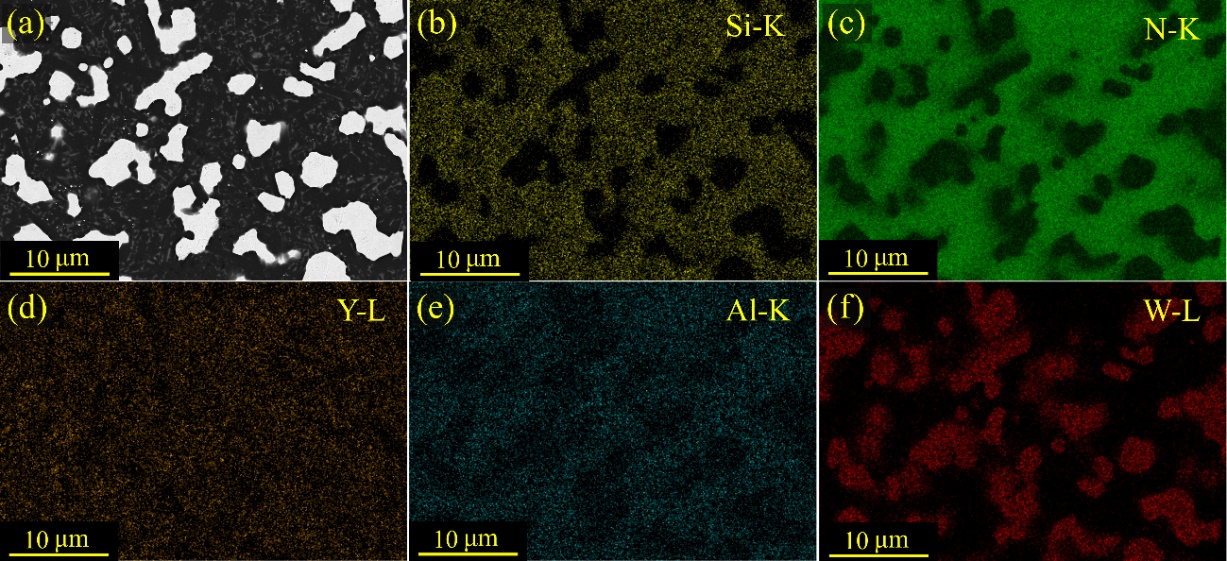

图2 样品抛光面的SEM-EDS分析

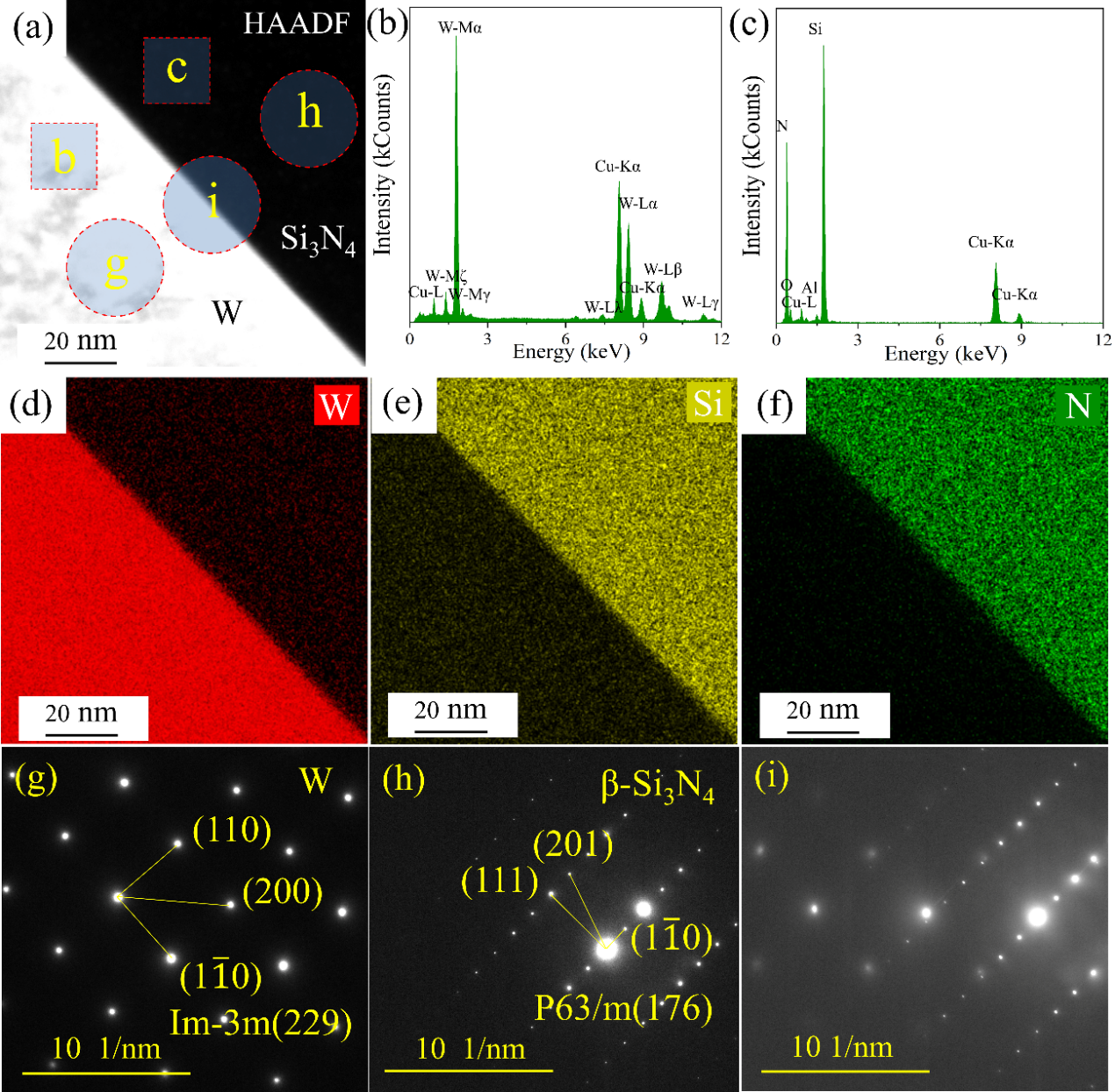

钨颗粒引入后分布均匀,没有明显团聚。含量达到20vol%时,颗粒之间产生了连接,如图2所示。这为材料导电性及电磁共振的实现创造了条件。TEM分析(图3)表明,钨与氮化硅基体之间界面清晰干净,没有发生界面反应,也没有过渡层产生。

图3 钨与氮化硅界面TEM分析

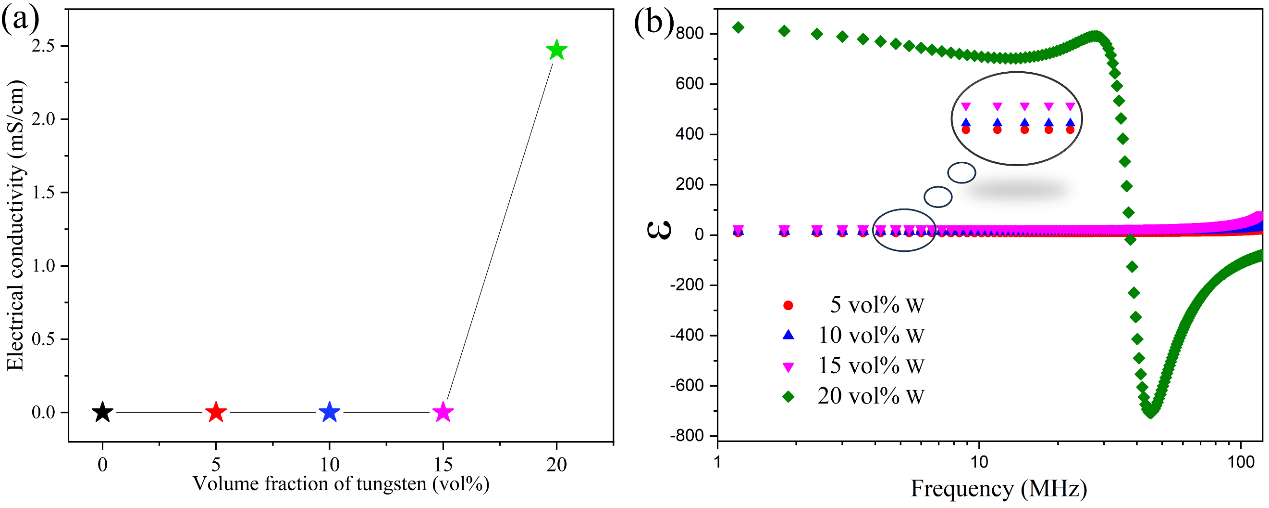

图4 样品的导电相与介电常数分析

当钨含量达到20vol%时候,氮化硅陶瓷材料实现了致密化,并在30-60 MHz频率下表现出非常明显的复介电常数行为,如图4所示。本研究首次提出钨/氮化硅陶瓷作为超材料,并首次观察到其负介电常数行为,更重要的是,该材料与已报道的氮化硅基超材料相比,在性能与产业化潜力等方面具有明显优势。

5、作者及研究团队简介

通讯作者:乔竹辉,中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,乌克兰国家工程院外籍院士,德国“洪堡学者”,山东省泰山学者,山东省杰出青年基金获得者,青岛市创新领军人才,烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院院长,烟台先进材料与绿色制造山东省实验室常务副主任,主要从事陶瓷增韧、轻合金锻造、特种材料的设计制备、失效分析及苛刻工况下长寿命服役行为研究,近年来,发表论文120余篇,申请中国发明专利90余件,已获授权50余件。

通讯作者:刘学建,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员,博士生导师,“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目首席科学家,上海市东方英才计划领军项目(原上海市领军人才)。一直致力于氮化硅、碳化硅等非氧化物结构陶瓷材料的制备科学及工程化应用研究。兼任中国硅酸盐学会陶瓷分会副理事长、中国硅酸盐学会特种陶瓷分会理事、中国材料研究学会理事、中国机械工程学会材料分会理事、中国材料与试验团体标准委员会无机非金属材料领域委员会结构陶瓷技术委员会主任委员、全国非金属化工设备标准化技术委员会委员,《陶瓷学报》、《硅酸盐通报》、《机械工程材料》编委等。

第一作者:王鲁杰,中国科学院兰州化学物理研究所副研究员,2020年博士毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所,兼任《陶瓷学报》、《无机材料学报》青年编委,主要从事氮化硅结构陶瓷的强韧化、减摩抗磨设计,氮化硅晶须制备及其复合材料相关研究,以第一/通讯作者在Composites Part: B, J Am Ceram Soc, Scr. Mater, Wear等期刊发表论文30余篇,申请发明专利20余项,已授权10余项。

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1474131.html

上一篇:哈尔滨工业大学王大伟/常云飞:多功能BiFeO3在压电催化领域的研究进展

下一篇:罗冬刘晨宇等研究文章:掺钒无钴富锂层状氧化物改性提升电压稳定性和首次库伦效率