博文

AMR Account|东南大学袁湘洲-天津大学邓帅:机器学习赋能的废塑料基多孔炭材料用于二氧化碳高效捕集  精选

精选

||

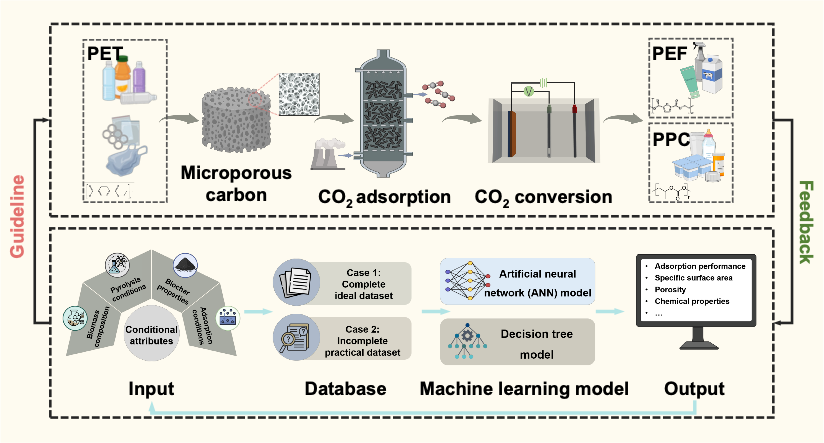

近日,东南大学袁湘洲教授与天津大学邓帅教授合作发表AMR述评文章“Machine Learning-Empowered Plastic-Derived Porous Carbons for High-Performance CO2 Capture”,展示了废塑料高值利用与碳减排技术的融合路径,突显了机器学习在推动材料科学与碳捕集技术进步中的巨大潜力。

关键词:废塑料基多孔炭;碳捕集与利用;机器学习;可持续发展;碳循环经济

原文提要:“This holistic and multidisciplinary strategy, combining materials science, AI algorithms, and environmental engineering, offers a carbon-negative and economically viable path to simultaneously mitigate climate change and achieve a circular plastic economy.”

01文章内容简介

全球废弃塑料的回收率不足15%,绝大部分被焚烧或填埋,不仅释放了大量温室气体,还造成了微/纳米塑料扩散,最终对环境与人类健康构成严重威胁。同时,人类活动产生的二氧化碳排放量持续攀升,加剧了全球变暖。塑料污染与气候变化,已成为当今最为紧迫的环境挑战之二。

自2019年以来,团队首次提出将废弃聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料高值化为多孔炭材料并用于二氧化碳高效捕集,开发了高效物理、化学活化工艺并持续探索了吸附材料与工艺的协同强化。2021年,团队研究进一步引入机器学习方法,以赋能材料研发与循环工艺优化。团队提出了一个机器学习驱动的材料合成与吸附循环优化研究框架:在材料合成方面,以 PET 废塑料为前驱体,通过炭化与化学活化制备高性能多孔炭吸附剂,比表面积高达 2060 m2/g,微孔体积约1.02 cm3/g,表现出优异的CO2吸附性能;分子模拟结果揭示,小于0.8 nm的窄微孔结构及表面含氧/氮官能团对CO2吸附有显著增强作用。

在研发过程中,机器学习被用于合成条件的优化与性能预测,通过特征重要性分析、主动学习和粒子群算法的迭代提升,材料吸附性能较初始水平提升近2倍。同时,在吸附循环优化方面,研究针对多种吸附循环工艺,利用基于代理模型的神经网络多目标优化,实现了吸附循环效率的显著提升,其中热力学第二定律效率最高可达35.13%。

这一研究框架展示了废塑料高值利用与碳减排技术的融合路径,突显了机器学习在推动材料科学与碳捕集技术进步中的巨大潜力。

02AMR:您选择该领域的原因是?

作者团队:

进入21世纪以来,塑料污染与气候变化逐渐成为全球面临的双重挑战。废弃塑料大量堆积与焚烧,不仅加剧了环境压力,还释放温室气体和微/纳米塑料,对生态与健康构成威胁。与此同时,二氧化碳排放的持续增加进一步推动全球变暖。如何将这两类紧迫问题相互转化、协同治理,成为我们研究团队的初心与使命。自2019年起,我们尝试探索将废弃PET塑料升级利用为高性能多孔炭材料,用于高效CO2捕集,并逐步拓展到材料设计与循环工艺的协同优化。在研究过程中,我们不仅关注材料的比表面积、孔径调控与官能团效应,并着重引入机器学习方法,推动材料研发与工艺优化的智能化、迭代化发展。我们希望通过跨学科的交叉探索,为废塑料减量化、高值化利用和温室气体减排提供新思路,贡献于环境可持续发展与低碳未来。

03AMR:您对该领域的发展有何愿景?

作者团队:

随着全球“双碳”目标和循环经济战略的迅速推进,我们希望未来能够将实验室成果逐步转化为规模化应用,推动废塑料升级利用与碳捕集技术的产业化落地。通过构建标准化评价体系与开源数据库,建立跨学科、跨行业的低碳科学网络,实现材料创新、工艺优化与碳足迹评估的有机结合。我们预期,这一体系化发展模式将助力构建绿色低碳循环产业链,为全球应对气候变化与实现可持续转型提供有力支撑。

04 AMR:请和大家分享一下这个领域可能会出现的研究机会!

作者团队:

未来研究中,仍有诸多值得深入的方向。例如,可以拓展废弃物种类,不仅限于PET,还可探索PE、PP、PS等多源废弃物的高值利用路径;同时,依托多尺度模拟与机器学习方法,揭示孔结构、官能团与CO2吸附性能的本质关系;进一步建立开放共享的实验与计算数据库,促进科研数据互通与方法迭代。这些努力将推动废塑料转化与碳捕集领域在基础理论和技术突破上的持续发展。

作者团队简介

袁湘洲,东南大学青年首席教授,博导,国家高层次青年人才,全球前2%顶尖科学家(2023-2025)。研究成果在Nat. Rev. Earth Env.等权威期刊发表,SCI论文100余篇,含10篇封面/封底文章,5篇ESI高被引文章(前1%)。另外,担任Biochar 和Carbon Research期刊副主编,Carbon Energy 等期刊客座主编,Nano-Micro Letters 等期刊编委或青年编委,兼任APRU Sustainable Waste Management Program联合负责人、韩国环境能源工程学会副理事长、国际碳捕集协会核心成员、江苏省能源研究会理事、江苏省能源行业协会专家等。

邓帅,天津大学教授,博导,主要研究方向为CO2吸附捕集、移动载体直接空气捕集等。在Matter和Nat. Commun.等国际著名期刊发表SCI论文140余篇,获中美专利授权10余项,入选Energy期刊40周年优秀论文。2021–2025年连续入选全球前2%顶尖科学家榜单。

李双俊,韩国高丽大学BK21特聘研究教授,主要从事吸附法碳捕集技术相关研究。在Matter, Renew. Sust. Energ. Rev., Chem. Eng. J.等国际著名期刊发表论文50余篇,谷歌学术被引1700余次,授权发明专利6件。担任DeCarbon期刊Emerging Young Scholar青年编委,及Renew. Sust. Energ. Rev.,Chem. Eng. J.,Energy等期刊审稿人。

谢焱,东南大学能源与环境学院博士研究生。2021年获东北电力大学能源化学工程学士学位,2024年获大连理工大学生物工程硕士学位。其研究方向主要集中在酶促电催化与二氧化碳转化。

扫码阅读袁湘洲教授、邓帅教授团队的精彩Account文章:

Machine Learning-Empowered Plastic-Derived Porous Carbons for High-Performance CO2 Capture

Shuangjun Li, Yan Xie, Shuai Deng* and Xiangzhou Yuan*

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.5c00185

投稿指南目前Accounts of Materials Research的投稿主要基于编辑团队的邀请。如您有意投稿,请先按照Author Guidelines的要求准备并投递proposal, 编辑团队会对您的proposal进行评审。如果proposal被接受,我们将向您发送投稿邀请。扫码阅读作者指南,下载proposal form:

https://wap.sciencenet.cn/blog-3529677-1507756.html

上一篇:AMR Account| 四川大学刘犇教授团队:无模板合成表面清洁介孔金属催化剂的策略与前景

下一篇:AMR Account|复旦大学孔彪-内蒙古大学刘健-哈尔滨工程大学刘天亿:中空结构微纳马达的设计原理、推进机制与功能应

全部作者的精选博文

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2026年1月刊总览

- • AMR最新特刊发布:Materials Research in South Korea

- • 中国科学院物理所苏东研究员团队Photon Science综述:人工智能赋能透射电子显微镜—从自动化工具到智能科研伙伴

- • AMR Viewpoint|西工大刘立志、澳门大学袁振团队:细胞膜包覆纳米颗粒的定量评估与机制解析

- • AMR Account|香港大学陆洋教授和宁夏大学张洲洋博士:深应变金刚石的功能应用

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2025年12月刊总览

全部作者的其他最新博文

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2026年1月刊总览

- • AMR最新特刊发布:Materials Research in South Korea

- • 中国科学院物理所苏东研究员团队Photon Science综述:人工智能赋能透射电子显微镜—从自动化工具到智能科研伙伴

- • AMR Viewpoint|西工大刘立志、澳门大学袁振团队:细胞膜包覆纳米颗粒的定量评估与机制解析

- • AMR Account|香港大学陆洋教授和宁夏大学张洲洋博士:深应变金刚石的功能应用

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2025年12月刊总览