博文

Cancers 为什么会得消化道癌症?警惕肠道菌群失调

||

前言

消化道癌症具有侵袭性,预后和存活率都很低。这类癌症发生的主要因素包括基因改变、螺旋杆菌感染、肠道菌群失调、炎症和药物代谢改变。其中,菌群失调可通过免疫失调、释放致癌代谢物、改变新陈代谢、遗传不稳定性和促炎症信号等途径驱动癌变,导致消化道癌症的发生发展。因此,了解肠道菌群与肿瘤之间的相互作用对消化道癌症治疗至关重要。近期,发表在Cancers的一篇题为“Effect of Gut Dysbiosis on Onset of GI Cancer”的综述,讨论了菌群失调在消化道癌症发病中的作用。

肠道菌群对癌症进展的影响

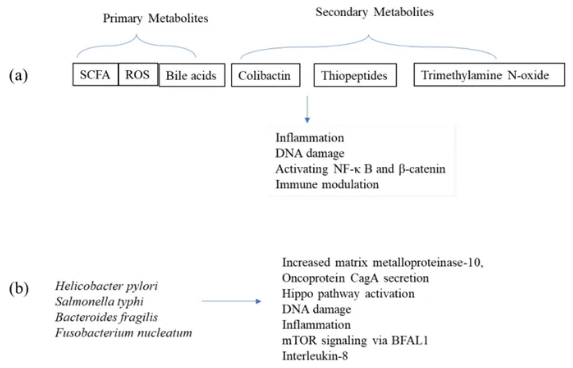

胃肠道癌症通常与慢性炎症、感染、饮食、饮酒、吸烟和基因突变等风险因素有关。许多研究将肠道菌群的改变与各种癌症联系起来。例如,较高丰度的幽门螺杆菌会增加胃粘膜中基质金属蛋白酶-10的水平,促进其定植,并分泌癌蛋白细胞毒素相关基因A,从而激活Hippo途径并导致慢性炎症。伤寒沙门氏菌通过分泌多种毒力因子引起DNA损伤和炎症,与胆道癌发生密切相关。肠道微生物还会破坏胆汁酸的代谢平衡,将初级胆汁酸转化为次级胆汁酸,从而损害自然杀伤T细胞的免疫能力,促进肿瘤生长。在结肠癌中,肠毒性脆弱拟杆菌通过长非编码RNA BFAL1激活mTOR信号传导,加速肿瘤生长。而有核梭杆菌促进白细胞介素-8和C-X-C基序趋化因子受体1的分泌,支持HCT116细胞的增殖和迁移。肠道生态失调与各种消化道癌症发生之间的复杂关系强调了炎症、遗传毒性和代谢变化在肿瘤和转移中的关键作用。因此,微生物组在肿瘤进展和癌症治疗中越来越重要,如图1所示。

图1. 代谢物和微生物群在癌症进展中的作用。

饮食习惯与肠道菌群平衡

肠道菌群在很大程度上受饮食的影响。由膳食纤维微生物群产生的SCFA具有抗炎和抗增殖特性,可促进结肠健康,并可能降低结直肠癌风险,因此探索饮食习惯与肠道微生物群组成之间的关系至关重要。缺乏纤维和植物化学物质的饮食,加上更多的红肉消费,会增加患结直肠癌的风险。通过控制致癌途径,平衡的肠道菌群可以减缓新细胞的生长。选择良好的生活方式可以防止有害细菌的增殖,降低对结肠健康的负面影响。合生元可以改善免疫功能,降低毒性代谢物,减少氧化应激,这强调了通过植物性饮食促进健康的肠道菌群可能有助于预防癌症。在结直肠癌中,肠-肝轴与肝转移有关,而中性粒细胞外陷阱与肿瘤转移有关。肝脏中促进肿瘤生长的炎症可能是由肠道屏障异常引发的细菌移位引起的。肠道的异生物质代谢由芳基烃受体和孕烷X受体控制,这两种受体也与肠道的炎症和平衡有关。它们可以避免炎症引发的结直肠癌,但它们也会改变结肠细胞的行为,这可能会加速疾病的发展。这些发现强调了微生物群在结直肠癌这一消化道癌症治疗中的复杂作用。

未来研究方向

研究应侧重于开发可以改善肠道微生物组的治疗方法,恢复肠道菌群的健康平衡。更多地了解特定的微生物菌株及其产生的可以预防或促进癌症的物质将有助于开发靶向疗法。为了为预防癌症提供公共卫生建议,进行长期研究以探索饮食习惯如何影响肠道菌群组成和癌症风险指标是必要的,这些研究应着眼于不同的饮食,尤其是植物性饮食和肉类饮食,如何影响肠道菌群多样性和功能。此外,可以将肠道微生物组分析整合到癌症筛查和治疗计划中,基于微生物组开发非侵入性生物标志物来监测治疗反应并早期检测晚期结直肠病变,改善患者的预后。了解肠道菌群如何影响身体对免疫疗法的反应,阐明微生物组诱导的免疫变化背后的机制,并确定与积极治疗结果相关的微生物成分。

结语

总之,肠道菌群失调以一种复杂的方式影响着消化道癌症的发生发展,通过关注这些未来方向,研究人员可以发现预防和治疗癌症的新策略,最终改善患者的预后。

原文出自 Cancers 期刊:https://www.mdpi.com/2072-6694/17/1/90

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/cancers

Cancers 期刊介绍

主编:Samuel C. Mok, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA

期刊主题涵盖癌症治疗和免疫疗法、癌症生物标志物、流行病学和预防、肿瘤微环境、癌症病因和筛查、诊断和护理、癌症分子生物学等肿瘤学领域的各个方面。目前,期刊已被SCIE、Scopus、PubMed等重要数据库收录。

2023 Impact Factor:4.5

2023 CiteScore:8.0

Time to First Decision:17.4 Days

Acceptance to Publication:2.5 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1475258.html

上一篇:Nutrients 四川农业大学叶刚教授团队:圣草酚对急性肝损伤的保护作用及其机制

下一篇:Behavioral Sciences:香港理工大学巫俏冰副教授创建特刊——流动儿童的生活满意度与心理健康