博文

吉林大学丁壮教授、徐小洪副教授团队——新城疫病毒致病机理研究进展 | Viruses

||

研究背景

新城疫 (ND) 是一种烈性禽类传染病,给世界养禽业造成了极大的损失。其病原体为新城疫病毒 (NDV),具有强烈的溶瘤活性。因此,研究NDV的致病机理不仅对研发抗NDV药物有重要的意义,也对研发新型肿瘤治疗技术有启发作用。本文梳理了过去二十年来的NDV致病机理相关的研究,在简要介绍NDV各结构蛋白作用的基础上,总结了ND的临床症状、器官损伤及NDV引起的细胞因子分泌情况,继而描述了机体抗NDV过程中活化的相关受体、NDV促自身增殖的相关机制,以期全面呈现NDV的感染过程。

研究内容

NDV的淋巴组织嗜性

NDV不同毒株在不同宿主中组织嗜性和临床症状差异很大,其临床症状从无明显症状到头部抽搐、肌肉震颤、瘫痪和腹泻,直至死亡。不同毒株的组织嗜性也有很大差异,但强毒株都呈现出强淋巴组织嗜性,会造成脾脏、胸腺和法氏囊 (BF) 中的淋巴组织坏死和淋巴细胞耗竭,而这些器官中的病毒载量也与临床症状的严重程度和组织损害呈现正相关。该现象可能与NDV对炎症相关细胞因子的强诱导能力有关。但需注意的是,不同毒株的IFN诱导能力有很大差异,只有基因VII型强毒株皆可诱导强烈的IFN反应。另外,除干扰素外,IL-6也是NDV感染后显著上调的细胞因子。

NDV识别受体

为了应对NDV感染,机体会利用多种模式识别受体 (PAMP) 启动抗病毒反应。其中,Toll样受体3 (TLR3) 和Toll样受体7 (TLR7) 是内体中识别NDV的重要探测器。鸡缺乏另一个重要的病毒核酸识别受体RIG-I,这可能是与鸭和鹅等水禽相比,鸡对NDV具有更高易感性的原因。在鸡中,NDV可由另外两个RLR家族成员——MDA5和LGP2识别,它们可以协同或独立发挥作用来触发IFN的产生。其他潜在NDV受体还包括PKR、DDX、DDX3X和cGAS。

NDV促进自身增殖的相关机制

在细胞水平上,NDV促进自身增殖的相关机制大致可归纳为IFN、自噬和细胞凋亡。

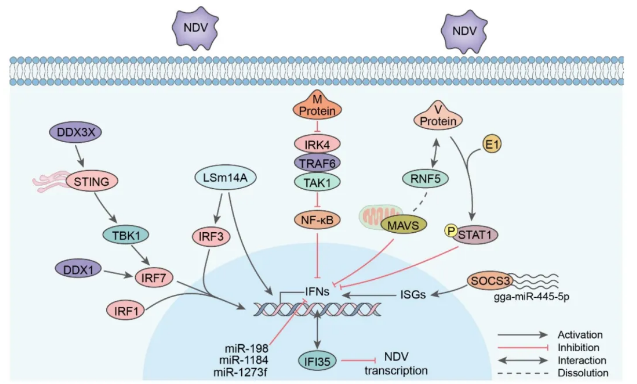

多个与IFN分泌相关的蛋白都被证实与NDV增殖相关,如鹅与鸡的IRF1、IRF3和IRF7可抑制NDV增殖;ISG12、LSm14A、DDX3X被证明可与STING相互作用,通过TBK1 /IRF7通路刺激IFN,抑制NDV增殖;IFI35通过降解STAT1促进SOCS3影响NDV增殖 (图1)。

图1. NDV感染引起IFN分泌的信号通路。

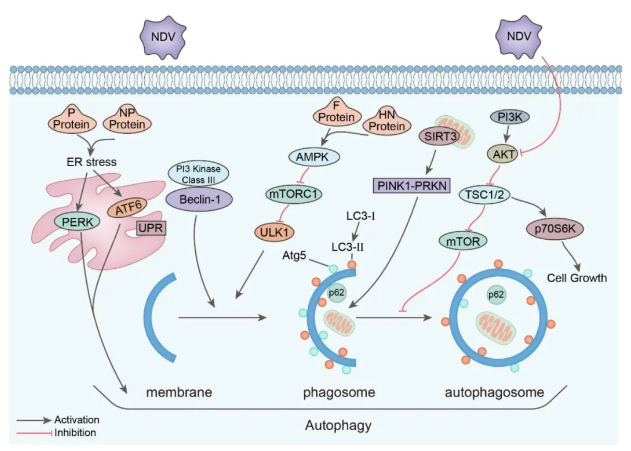

在自噬反应方面,多个NDV毒株都能够诱导自噬以促进其在人类癌细胞和鸡细胞中的病毒复制。病毒结构蛋白NP、P、HN和F通过未折叠蛋白反应 (UPR) 或AMPK/mTORC1/ULK1途径参与这一过程。除此之外,NDV还诱导PINK1/PRKN相关的线粒体自噬,以增加葡萄糖利用来促进病毒生成 (图2)。

图2. NDV发病机制中的自噬。

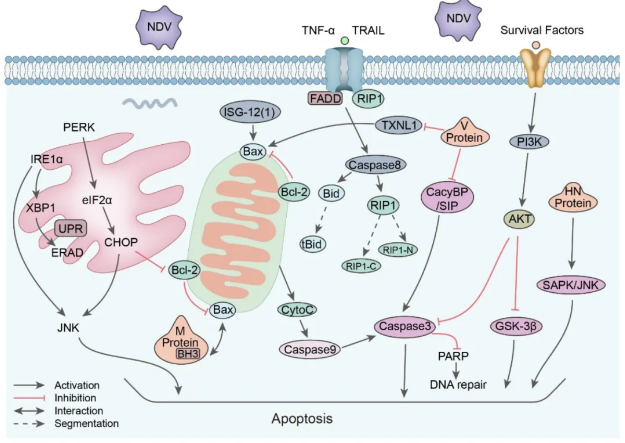

细胞凋亡反应高度参与NDV感染,NDV感染可诱导血液淋巴细胞 (PBLs) 和鸡胚成纤维细胞 (CEFs) 树突状细胞 (DCs) 的凋亡。在体内,研究人员也观察到输卵管、胰腺、淋巴组织等多个组织在NDV感染中出现细胞凋亡。为了促进自身的复制,NDV采用多种方法来延缓细胞凋亡 (图3),如磷脂酰肌PI3K/Akt通路、未折叠蛋白反应 (UPRs)、ISG12(1)、OASL、TXNL1等。

图3. NDV诱导的细胞凋亡信号通路。

除此之外,NDV也会利用其他多种机制促进病毒增殖,如调节细胞周期、诱导DC介导的IL-10抑制T细胞增殖、调节感染细胞的整体氨基酸代谢以满足病毒复制时蛋白质合成需求。

作者介绍

吉林大学动物医学学院丁壮教授、徐小洪副教授为本文通讯作者。吉林大学动物医学学院博士生、斯贝福 (北京) 生物技术有限公司首席科学家助理张頔为本文第一作者。本研究得到国家自然科学基金的支持。

原文出自Viruses 期刊:https://www.mdpi.com/2219076

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/viruses

Viruses 期刊介绍

主编:Eric O. Freed, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, USA

涵盖人类病毒和病毒疾病,动物病毒,植物病毒,病毒免疫、疫苗和抗病毒药物以及朊病毒等各方面研究,目前已被SCIE (Web of Science)、MEDLINE (PubMed) 等数据库收录。

2023 Impact Factor:3.8

2023 CiteScore:7.3

Time to First Decision:17.1 Days

Acceptance to Publication:2.7 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1474801.html

上一篇:ISPRS IJGI:期刊副主编Eliseo Clementini等创建特刊——室内移动制图和基于位置的知识服务

下一篇:Biomimetics:美国麻省理工学院——一种两自由度动力踝足假体的设计、特性描述及初步评估