博文

解译喇家遗址及其黄河对岸的沉积地层:一个多重暂定假说(1)  精选

精选

||

解译喇家遗址及其黄河对岸的沉积地层:一个多重暂定假说(1)

陈蕴真

摘要:

青藏高原东缘的黄河谷地,是地震、滑坡、泥流、泥石流的多发、易发区域。从上游到下游,龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、积石峡等10座大中型水电站梯级布置。它们储存的水量比史前的天然堰塞湖群大得多。晚更新世以来,黄河谷地的自然和人工环境,孕育了两条典型的灾害(灾变)链:地震一滑坡一泥流或泥石流,地震一滑坡一水库(堰塞湖)溃坝一洪水。青藏高原晚更新世至中早全新世剧烈的气候水文波动、近三十年不断加剧的暖湿化和越来越高强度的人类活动,都对灾害(灾变)链的孕育和延长起诱导、催化作用,对致灾风险起放大作用。

喇家遗址位于积石峡以东的官亭盆地。喇家聚落延续了数百年,毁于距今3900年前的一场地震及其引发的灾害链。探究喇家遗址毁灭的准确原因、解译遗址及邻近区域的沉积地层的成因,可加深对黄河谷地的灾害链及其地貌与沉积效应的理解,对全流域的减灾防灾和河道治理都有借鉴意义。

基于前人的发现和结论,开展批判性思维,提出一个多重暂定假说,用于解释喇家遗址及其黄河对岸,晚更新世近8万年来的沉积地层的成因,并给出待寻求的关键性证据和待解决的科学问题。

为解决黑砂的来源问题,上游流域岩性的调查范围需至少扩大到贵德盆地的尕让河口,需开发识别黑砂复杂来源的泥沙指纹技术。关于最有争议的黑砂层成因问题,提出一个新假说:尽管喇家遗址并非毁于距今3900年前的堰塞湖溃坝洪水,覆盖遗址原始地面的黑砂不是堰塞湖溃坝洪水的滞流沉积,但是,穿插在官亭盆地的一、二级阶地下部的黑砂层(或透镜体)和出露于黄河对岸不同高程处的黑砂层(或透镜体),有些可能与上游更早期的堰塞事件有关。滑坡坝堰塞黄河及其溃决、贯通过程,引发黄河干支流的再造床过程,影响不同来源的黑砂的输移、扩散、沉积和埋藏过程。可借助数值模拟,探究不同堰塞事件的地貌和沉积效应。

解译黄河谷地的沉积地层,需要综合应用多学科的知识、理论和技术。除了考古学和环境考古学,岩石学、矿物学、工程地质学、第四纪年代学、沉积学、地貌学、河床演变学等也是这项研究的主力,都可能从中产生具有创新性的研究成果。

博文较长,分成三篇发布。2.6.节之前为第一篇,2.7.节单独为第二篇,剩下部分为第三篇。目录如下。

博文目录:

1.研究区概况

2.对已有观点展开七项批判性思维

2.1.两个区分

2.2.距今3900年前的地震发生在哪个季节?

2.3.地震后多久发生红粘土泥流或泥石流?

2.4.地震时是否下暴雨?地震引发的是泥流还是泥石流?

2.5.红粘土层会不会是黄河大洪水的漫洪或滞流沉积?

2.6.黄河谷地的堰塞湖溃决大洪水,会在黄河下游造成多大规模的洪水?

2.7.喇家遗址及其黄河对岸的地层中有几种黑砂?各是什么成因?源自哪里的岩层?

3.重建喇家遗址区的环境变迁,预测和堰塞事件相关的黑砂层的出现位置

3.1.阶段1:距今8万至3.5万年的晚更新世

3.2.阶段2:距今3.5万年至2.4万年的晚更新世晚期

3.3.阶段3:距今2.4万年至距今8500年晚更新晚期和早全新世

3.4.阶段4:距今8500年至距今3100年的中全新世

3.5.阶段5:距今3100年至今的晚全新世

4.关键性证据和科学问题

5.余论

正文

1.研究区概况

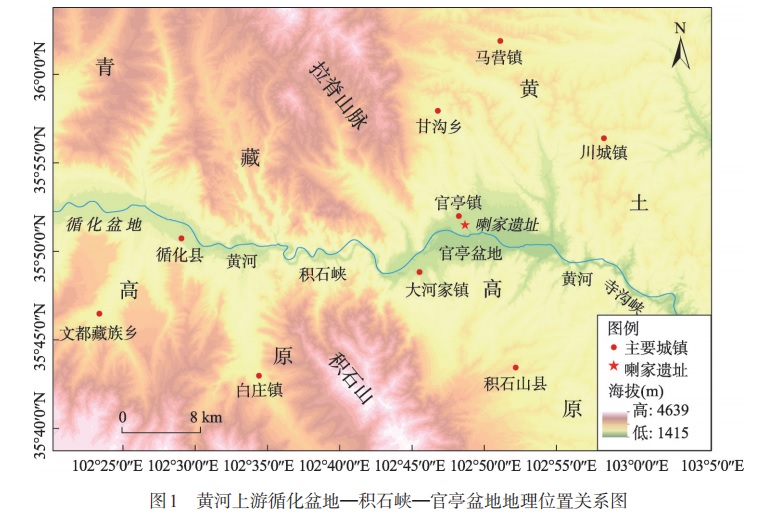

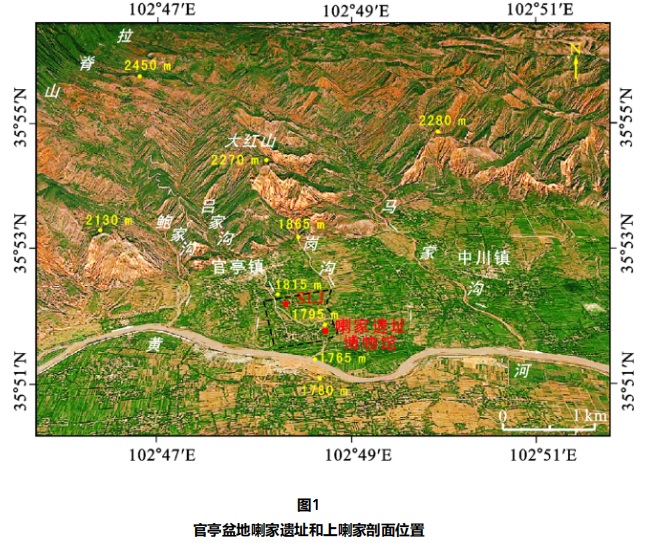

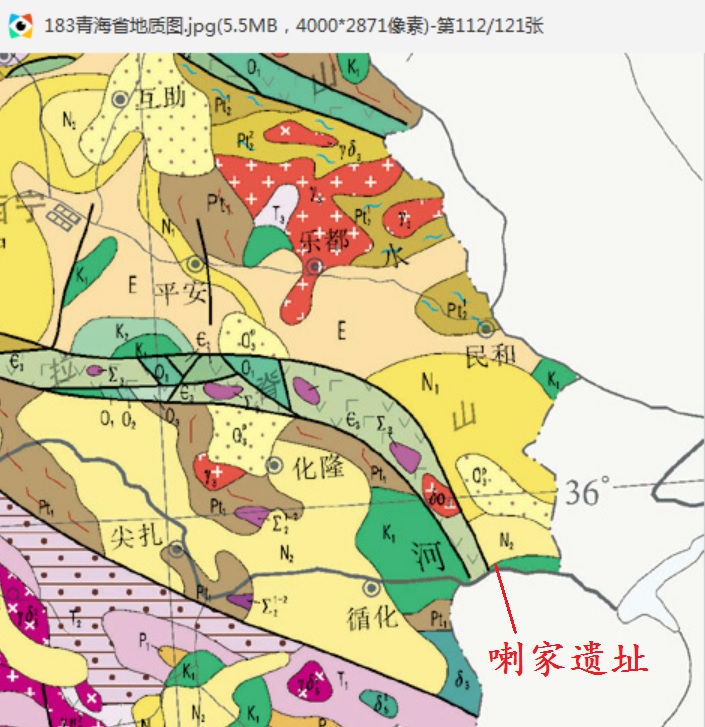

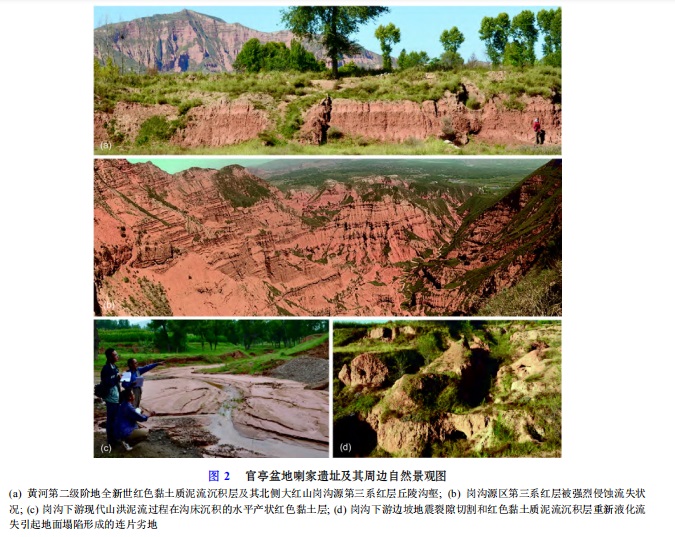

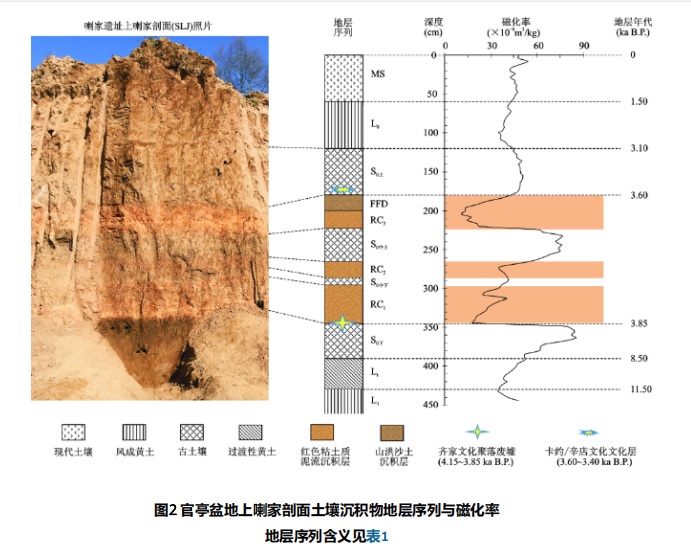

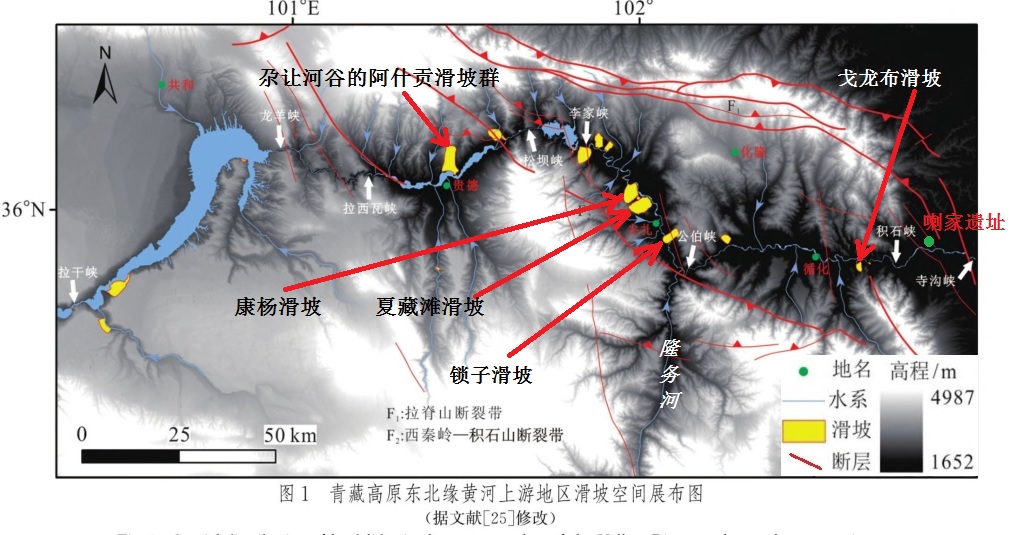

喇家遗址在青海省民和县官亭镇喇家村。官亭镇与甘肃省积石山县大河家镇隔河相望,位于黄河北岸的官亭盆地(图1~ 2)。官亭盆地在积石峡与寺沟峡之间,海拔1800米左右,年降水量约350毫米,是青海最适宜农耕的地区之一,仰韶时期已有先民活动。

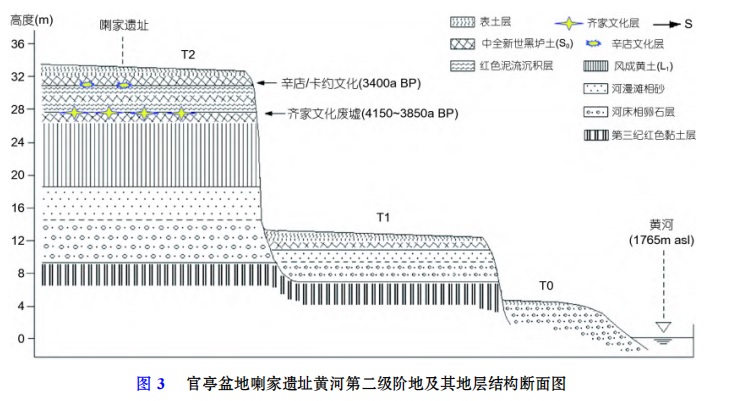

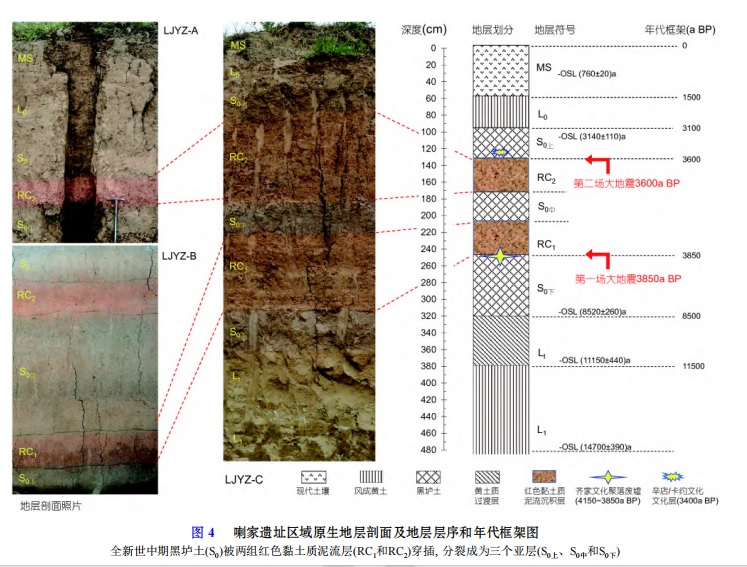

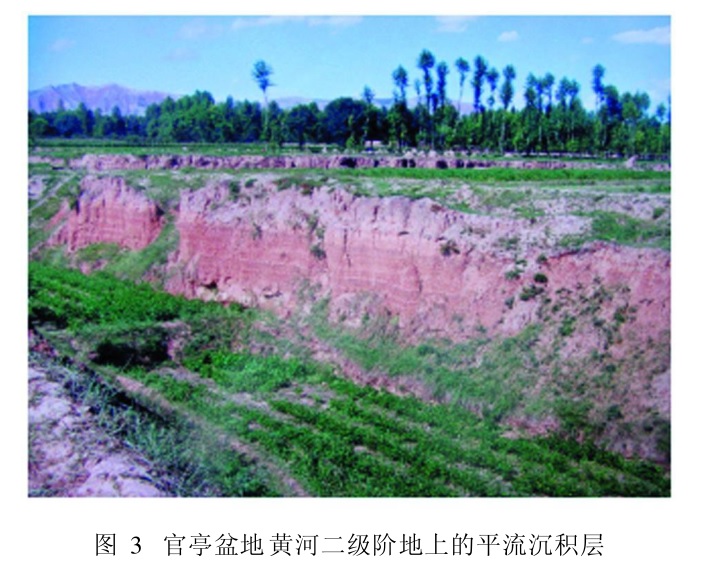

喇家遗址位于官亭盆地西部的二级阶地上。阶地高出黄河水面约 25 米,距离黄河约 1 公里。阶地的基座是上第三系红土,上覆一套晚更新世以来的沉积物(图3)。这套沉积物有十几米厚,下部是黄河的河床相卵石层与河漫滩相砂层形成二元结构沉积层。大约3.5万年前,喇家遗址区域的沉积环境由河漫滩转变为阶地。阶地上首先堆积了8米左右的黄土。在全新世暖期,黄土母质上发育了黑垆土。黑垆土中穿插了多层红粘土,形成2~3米厚的互层。晚全新世气候干凉,黑垆土停止发育,红粘土层也不再出现,阶地上又开始堆积黄土。近一千多年来,阶地表面发育现代土壤(图4)[1,2]。

图1. 喇家遗址区的地理位置,来自参考文献[3]的图1。

图1. 喇家遗址区的地理位置,来自参考文献[3]的图1。

图2. 喇家遗址区周边的地形地貌,来自参考文献[4]的图1。

图3. 喇家遗址区的沉积地层示意图,来自参考文献[1]的图3。

图4. 喇家遗址区北部和东部的典型全新世地层剖面,来自参考文献[1]的图4。

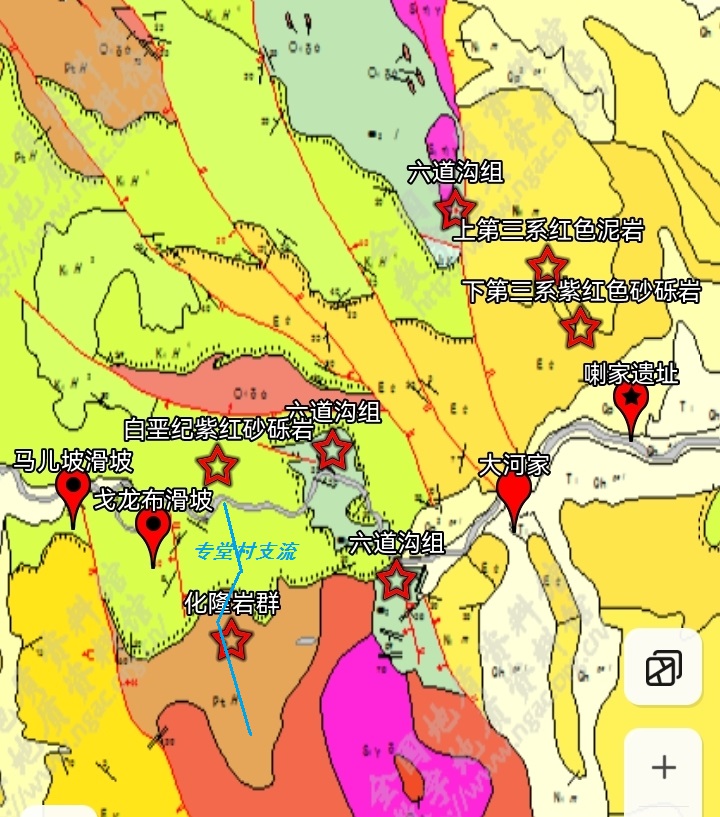

喇家遗址所在的二级阶地背靠第三系红层丘陵沟壑区,当地人称为大红山(图2)。大红山下部岩层为下第三系紫红色砂砾岩,上部岩层为上第三系红色泥岩。大红山西北面是海拔更高的拉脊山东段。拉脊山的岩性为一组灰黑色的俯冲增生杂岩,主体岩性为上寒武统六道沟组,是一套遭受浅变质的火山岩和火山碎屑岩系(图5)[5,6]。

图5. 李家峡至官亭盆地之间,黄河两侧区域的岩层,来自参考文献[6]中的青海省地质图(1:2 50万)。

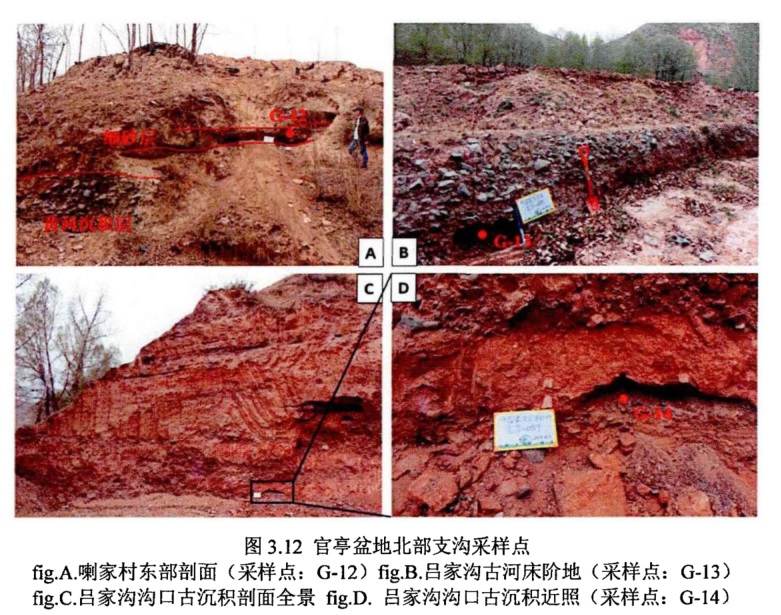

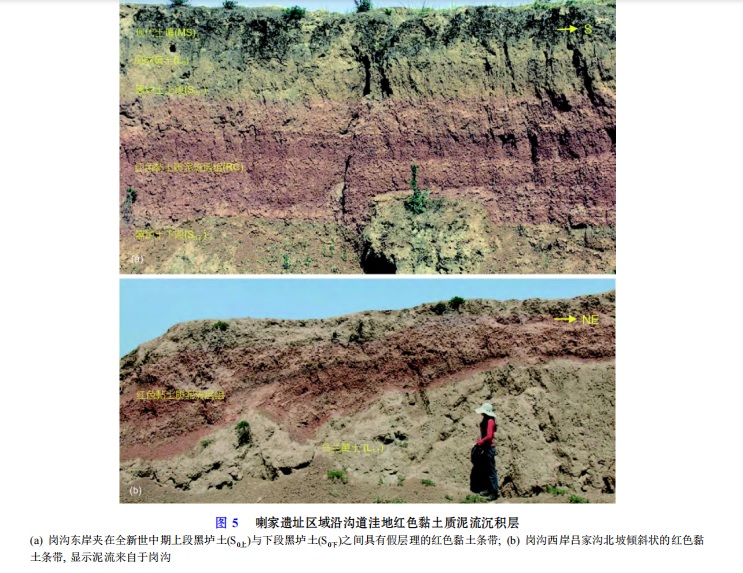

喇家遗址区有两条较大的冲沟。吕家沟发源于拉脊山东坡,穿越大红山,下游流经喇家遗址,在遗址东部汇入岗沟。岗沟仅流经大红山(图2)。因此吕家沟流域既产黑砂也产红粘土(图6),岗沟流域(吕家沟汇入点之上)产红粘土,不产黑砂(图7)。

图6. 吕家沟的沟床沉积物,来自参考文献[7]的图3.12 。照片显示上游沟床沉积物中的灰黑色砾石含量比沟口多。

图7. 岗沟流经大红山的第三系红层丘陵沟壑区。来自参考文献[1]的图2。

从喇家遗址溯黄河而上,很快进入积石峡。积石峡深度可达千米。峡谷岸坡的岩性主要为白垩系红色砾岩、砂岩夹泥岩。近峡谷出口的局部岸坡的岩性为六道沟组(图8)。峡谷内支流流域的岩性较复杂,除了有白垩系和上第三系的红层、上寒武统六道沟组,还有元古界化隆岩群。在支流流域,六道沟组和化隆岩群大多分布在最上游(拉脊山高山地带),离黄河较远。但积石峡东部黄河南岸有条支流(河口位于循化清水乡专堂村,下简称“专堂村支流”)比较特殊,化隆岩群分布区距黄河很近(图8)。化隆岩群的岩性主要为角闪黑云片麻岩、角闪片岩、二云片岩等[5]。化隆岩群在文献[8]中简称为“绿片岩”。因此,积石峡主要产红色的砂砾和粘土,也产一些黑砂。

图8. 积石峡至喇家遗址之间,黄河两岸的岩层。来自“第四记”app提供的1:25万地质图。

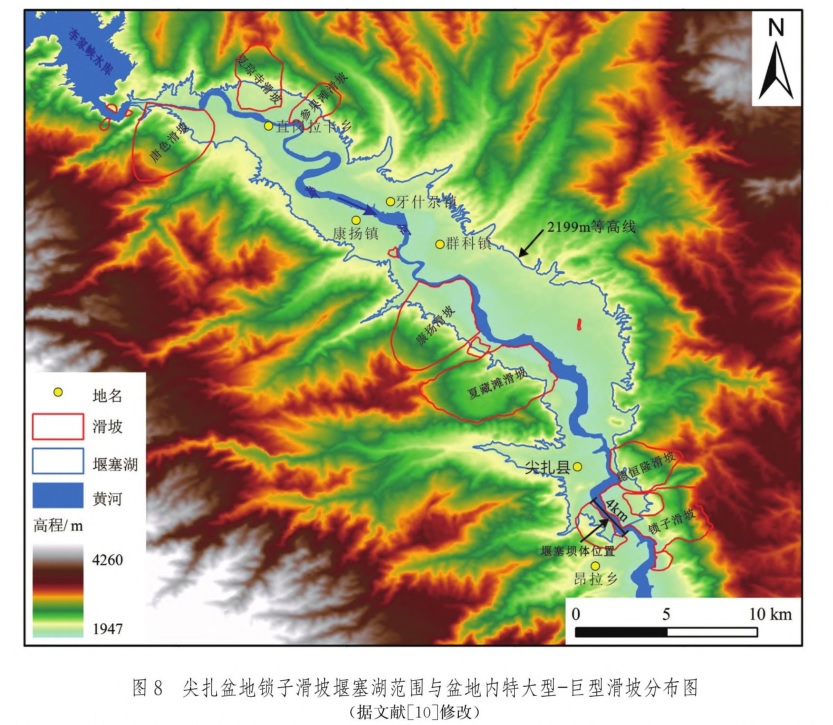

积石峡位于青藏高原和黄土高原的过渡带,发生过多期次古滑坡事件。戈龙布滑坡位于积石峡的西段,晚更新世和全新世暖期两度活动,滑坡体堵塞黄河形成堰塞湖[9]。据文献[10],距今8250年前的戈龙布滑坡事件,造就了80米高的滑坡坝,创造了一个蓄水量达25.9亿立方米的堰塞湖。滑坡坝由河谷岸坡的砾岩、砂岩和泥岩的风化物胶结而成,抗侵蚀能力强,直到距今5650年前才被黄河全部侵蚀破坏。堰塞湖在积石峡内存在了两千六百多年,堆积了厚达37米的堰塞湖沉积物。

戈龙布滑坡堰塞湖消失后,又过了好几百年,喇家遗址所在的阶地上已经发育了近一米厚的黑垆土。马家窑先民迁到阶地上居住。进入齐家文化时期,聚落面积扩大到40万平方米。房址60余处,既有利用黄土断崖开挖的窑洞式建筑群,也有伸入黄土的半地穴式建筑。遗址东南还有一个小广场,广场上有人工堆筑的祭坛,祭坛顶上有一高规格墓葬,墓主为男性,随葬15件玉器和1件猪下颌骨[11]。

从地层剖面看,马家窑文化和齐家文化时期人类活动的古地面,位于黑垆土一红粘土互层的中下部,辛店文化的遗存出现在互层的上部,之间有四百多年的文化间断(图3)。

文化发生间断的原因,是距今约3900年前的一场地震及其引发的连锁灾难。从充填、覆盖齐家文化房址的泥沙中,考古学家清理出二十五具完整遗骸。遗骨的姿态被泥沙“模子”定格在遇难的惨烈瞬间。F4号房址内,多具遗骸紧贴室内居住面,似被坍塌的屋顶砸压。一具遗骸的肢骨反折,显示死者生前被强力撞击或挤压后,侧身跌倒[12]。F23号房址中有一具男性成人和一具孩子的遗骸。男人用右臂护住小孩,整个身体已被压扁。而他身下的孩子嘴里还叼着喝水的小陶杯,可见他俩是在毫无防备的瞬间遭受了致命性打击[13]。

然而,对于地震伴生或衍生了哪些自然灾难,科学家们持不同观点。探究史前复合灾难的成因、重建灾害链,不是一件容易的事情。亟待解决的关键问题是遗址区内不同层位、不同粒径、不同颜色的沉积物的成因,尤其是黑砂的来源与成因。

2.对已有观点展开七项批判性思维

我广泛查阅相关文献,思考前人的发现与结论有哪些可取之处,对不同沉积物的来源与成因是否有更合理的解释。思考围绕七个问题,依次展开。

2.1.两个区分

(1)需要区分泥流和泥石流。据文献[14],“泥石流发生在沟谷,以水为运移主体;泥流指饱含水分的细粒碎屑物质,在重力的作用之下,沿斜坡地带发生运移,主体是泥,不是水或山洪。”一些文献,如[1]中写的“泥流”,作者指的其实是“泥流型山洪泥石流”。为了与滑坡造成的泥流相区别,下面我复述这些文献的观点时,将原文的“泥流”改为“泥石流”,而将滑坡造成的细颗粒碎屑流称为“泥流”。

(2)需要区分稀罕事件沉积和季节性沉积。现有研究大都将在喇家遗址及其周边区域地层中出现的红粘土和黑砂,解释为泥石流、地震液化喷砂、黄河特大洪水这类稀罕事件的沉积。实际上,有些红粘土和黑砂应是吕家沟和岗沟的季节性山洪沉积物。位于洪积扇不同部位的季节性山洪沉积物,在粒径、分选、颜色上呈现较大差异(图6)。

2.2. 距今3900年前的地震发生在哪个季节?

文献[15]从露天的简易灶址有新鲜的炊事活动痕迹,屋内的灶址却没有,以及受难者中女性和未成年的孩子较多这两点,推断地震发生在秋天。秋天尚温暖,适合露天做饭,适合男人们外出狩猎。我进一步推测地震发生在粟和黍的收成季节,最有可能是雨季即将结束、红粘土饱水的九月。粟和黍是喇家面条的原料[16]。面条出土于小广场南部的F20房址。该房址是一间带有12个柱洞的大房屋,可能为祭祀活动场所。房址内的那碗面条可能是粟、黍收成时节的祭祀用品。

2.3.地震后多久发生红粘土泥流或泥石流?

文献[8]推测地震引发积石峡内的戈龙布滑坡堵河,形成堰塞湖。堰塞湖6~9个月后瞬间溃决。湖水倾泻而出,洪峰流量高达36万至48万立方米每秒,足以淹没下游的喇家遗址。洪水将积石峡内的黑砂(文献[8]认为是绿片岩的风化碎屑物),搬运到喇家遗址所在的阶地表面,填充到地震造成的各种裂缝中。在随后到来的雨季,山洪泥石流暴发。红粘土泥石流填充房址、包裹遗骸。也就是说,文献[8]认为包裹遗骸的泥石流,滞后地震至少6~9个月才发生。

文献[8]的推断显然违背了一个常识,即在没有密封埋藏的条件下,尸体的软组织半年内就会腐烂,失去肌肉和肌腱支撑的骨架会坍塌。F3号房址中靠墙的那具遗骸必定无法保持十指悬空伸出的状态(图9)。发掘出14具遗骸的F4号房址中,个别遗骨下方有一层较厚的红粘土,有一具遗骨面朝下、俯身屈肢、双臂向前弯曲呈匍匐状,似乎正在涌入房间的红粘土中挣扎。而且,F4号房址是一间公用的大房子,房内东壁集中摆放了三件玉璧和两块玉料[12]。假如房屋没有被随即而来的泥流或泥石流吞噬,很难想象幸存者会不进入房子,取出亲人的尸体和珍贵的玉器。因此,泥流或泥石流一定是紧接着地震发生的。

图9. F3号房址中靠墙的遗骸保持十指悬空伸出的状态。来自“百度图片”搜索。

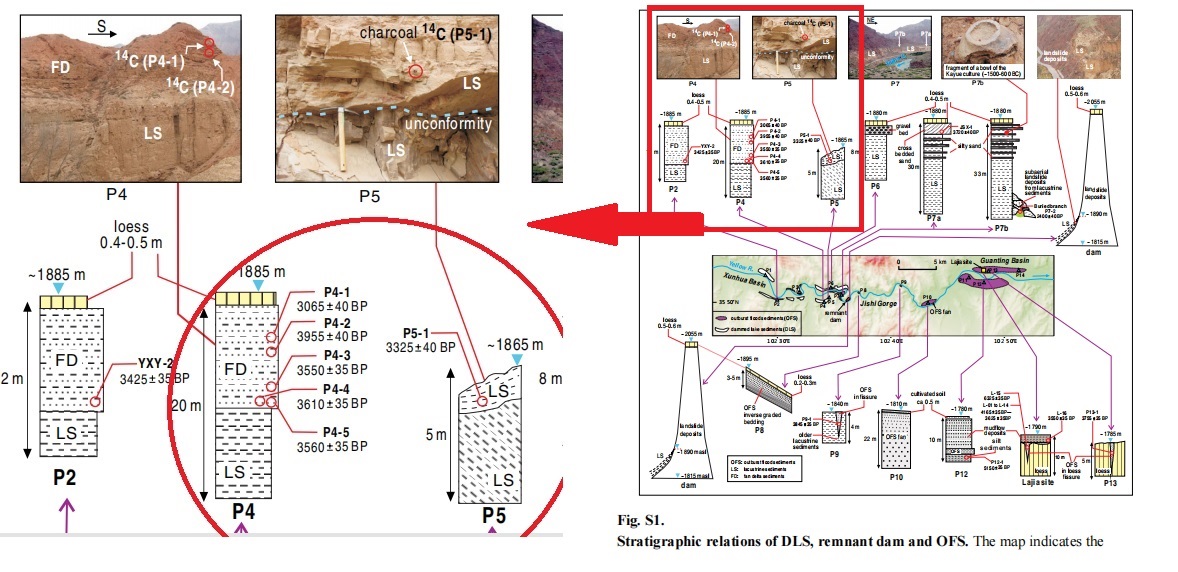

需要指出的是,文献[8]的作者并没有在戈龙布滑坡上游,找到距今约3900年的堰塞湖相沉积物。该文提供了戈龙布滑坡上游循化盆地最东端P5、P4两处沉积物的测年数据,其中P5站点的一个测年数据来自文中所谓的堰塞湖相沉积物,年代为距今约3400年。前者和下伏的另一层堰塞湖相沉积物呈角度不整合接触,而且层理的倾斜方向完全相反。文献[8]未提供下面那个湖相沉积物的测年数据(图10)。

P4站点的五个测年样品采自文中所谓的扇三角洲沉积物,年代为距今3100~3900年。这些沉积物也覆盖在堰塞湖相沉积物上。文献[8]也没有提供后者的测年数据(图10)。文献[17]的作者现场考察后,认为所谓的扇三角洲沉积没有湖相三角洲典型的水平层理,更可能是附近沟谷的滑坡或者山洪泥石流沉积物,它们形成时堰塞湖可能已经消亡。

图10. 戈龙布滑坡坝上游、循化盆地最东端P5、P4两处沉积物的测年数据,来自文献[8]的Fig.S1。

2.4.地震时是否下暴雨?地震引发的是泥流还是泥石流?

文献[1]的作者认为距今3900年前发生地震的同时,喇家聚落也遭遇了高强度暴雨,暴雨和地震共同引发泥石流。地震之后,泥石流接踵而至。泥石流物质来自喇家聚落北面的大红山,源自第三系红层丘陵沟壑区的风化与侵蚀作用。红粘土泥石流沿岗沟和吕家沟运行、溢出沟道,扩散到喇家聚落北部和东部的阶地表面。

我认为地震当天发生暴雨的可能性不大。理由一,F3房址外露天的简易灶址发现有草木灰烬,没有被暴雨冲刷走[14]。理由二,60余处房址,仅有5处房址中发掘出遗骨。假如地震那天下暴雨,地震时绝大部分人在房子里,其中不少人待在窑洞里,将有更多的人被砸死。

理由三,F20房址东北角地上倒扣的陶碗里,奇迹般地保存了世界上最早的面条实物。充填陶碗的和封存陶碗的,都是相对纯净的棕黄色—灰色粉沙质黏土[16]。由于F20房址是一间半地穴式房屋,陶碗内外的粉沙质黏土应来自边壁的黄土。地震时,这个盛面条的陶碗首先被从边壁上震落的黄土充填,随即翻转倒置,最后被冲过来的泥流或泥石流掩埋。由于F20是半地穴式房屋,不是窑洞。假如是暴雨天,房顶震塌后,漏雨的缝隙较大。雨水大概率会渗入倒扣的陶碗,面条难以保存。因此,掩埋陶碗的应该是含水量低的泥流,而非随暴雨而至的含水量较高的泥石流。

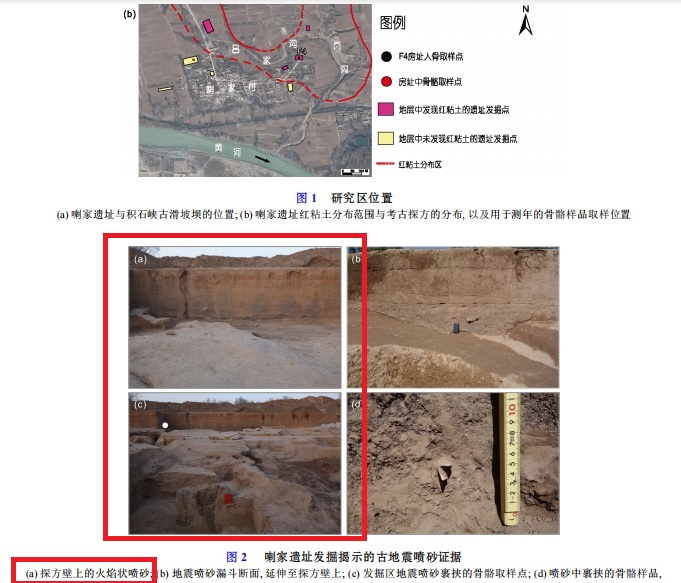

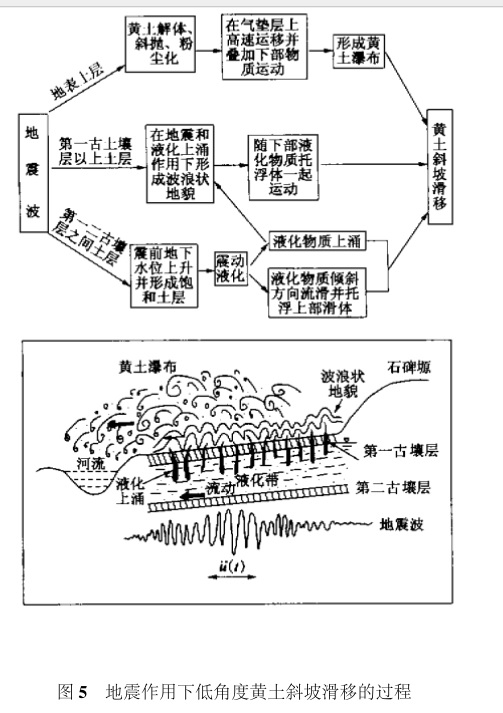

在靠近大红山的遗址北部,发掘出遗骸的F3、F4、F7、F10房址成排分布,门都朝北,也就是朝向大红山。这排房址周围的红粘土层底部波状起伏,下伏灰黑色火焰状喷砂(图11)[18]。鉴于官亭盆地现发育7个泥岩滑坡,滑坡堆积物的残留总方量达2.67亿立方米[19],我进一步推测在遗址北部,泥流的成因是地震诱发的高速远程滑坡。地震之前一段时间应有丰富的降水。降水使大红山坡麓的红粘土层的塑性加大,强度下降。降水还抬高了地下水位。地震作用下,地下水上涌,坡面上的红粘土瞬间发生液化、变形、失稳。大量红粘土或滑入岗沟,形成沟道泥流;或沿坡面滑移,形成高速远程滑坡,冲向喇家聚落。泥流龙头和地震几乎同时抵达喇家聚落。位于聚落北部、房门朝北的F3、F4、F7、F10房址首当其冲。房址附近的波状地貌和火焰状喷砂,常见于高速远程滑坡滑移区的后、中部地表,是地震波和液化上涌共同作用的结果(图12)[20]。

图11. 喇家遗址北部F4房址附近的红粘土层底部波状起伏,下伏灰黑色火焰状喷砂。来自参考文献[18]的图1和图2。

图12. 高速远程滑坡滑移和火焰状液化喷砂的机理示意图,来自参考文献[20]的图5。

2.5.红粘土层会不会是黄河大洪水的漫洪或滞流沉积?

文献[21、22]的作者推测地震之后,喇家遗址区先后暴发了山洪和黄河大洪水。他们推断遗址区红粘土层的成因如下:黄河特大洪水沿岗沟和吕家沟涌上阶地,和富含红粘土的山洪相互混合,漫出沟床,形成红粘土质的漫洪沉积。文献[22]还将某个剖面上,距今约3700 ~2800年的14层红粘土层,都解释为黄河大洪水在阶地上的滞流沉积,把夹在红粘土层之间的灰黑色粘土解释为洪水退却后,泛滥平原上残留的湖沼的沉积。由此推断红粘土层和灰黑色粘土层交替出现“反映了当时黄河洪水泛滥相当频繁,属于洪水多发的时期”[21]。

文献[1]否定了红粘土层的黄河大洪水成因。理由一,喇家村西面鲍家沟的古洪积扇顶面高出黄河水位60~70m。该古洪积扇上部的沉积层中也有红粘土层和灰黑色粘土层交替出现的现象。文献[1]认为红粘土层是事件性的山洪泥石流沉积,灰黑色粘土层是扇面洼地里的类沼泽化沉积物。理由二,在喇家遗址区,厚度较大的红粘土层具有黏稠状态流动的内部构造,随基底地形不同而呈现水平、倾斜、波状起伏等不同产状(图13),而没有漫洪或滞流沉积特有的水平、交错或波状层理[23]。

图13. 喇家遗址区东部的红粘土层随基底地形不同呈现不同产状。图片来自参考文献[1]的图5。

除了上述两个理由,我再提供两条理由,来否定“红粘土层是黄河特大洪水的漫洪或滞流沉积”这一假说。第一,黄河大洪水的沉积物含水量较高,不利于遗骸和面条的保存。第二,黄河的河漫滩相沉积物,主要来自黄河的悬移质泥沙,母岩主要为黄河上游的第三系红层和第四系灰黄色粉砂岩和细砂岩[24]。因此黄河河漫滩相沉积物呈现灰黄色或黄橙色[1]。和中常洪水在河漫滩上的沉积物一样,黄河特大洪水留在阶地上的沉积物,也是来自黄河的灰黄色或黄橙色的悬移质泥沙。当后者混进一些山洪带来的红粘土后,形成的漫洪或滞流沉积物应该是黄橙色的,而不是现在看到的和第三系红层的风化物基本一样的棕红色。

另外,我注意到在官亭盆地的不同部位,红粘土层的厚度差异很大,肉眼能分辨出来的层数差异也很大。文献[1,3]的作者调查位于遗址区北部的上喇家村和岗沟干流两岸的剖面,可分辨出2层或3层红粘土层,每层厚度至少为20厘米(图3和图14)。我推测这些红粘土层主要为稀罕的事件性泥流沉积或泥石流沉积。而文献[22]的作者考察的剖面位于遗址区南部的下喇家村,发现于吕家沟支沟沟壁上。在该剖面中部仅2米的厚度内,可分辨出14个红粘土层(图15)。我推测它们不是黄河大洪水的滞流沉积,应主要是吕家沟洪积扇的末端沉积。季节性山洪运行到洪积扇的末端,水流多呈散流,趋于消失,水中的泥沙仅剩下很细的悬移质——红粘土。它们最迟沉积下来,形成分选较好的较薄的红粘土层。

图14. 喇家遗址区北部上喇家村剖面中有三个红粘土层,厚度至少为20厘米。来自参考文献[3]的图5。

图15. 喇家遗址区南部下喇家村剖面中部,2米厚度内可分辨出14个红粘土层。来自参考文献[22]的图5。

2.6.黄河谷地的堰塞湖溃决大洪水,会在黄河下游造成多大规模的洪水?

罗马不是一天建成的。夏朝作为中国历史上第一个广域王权国家,不可能是大禹这类部落联盟首领合作治理几场大洪水,就建立起来的。何况距今4500~4000年时,手无寸铁的人类,根本无力治理黄河干流上的洪水。我认为4.2ka气候事件对黄河中下游龙山晚期社会复杂化进程的推动作用,主要体现在两个方面。一方面气候冷干化,中游山地的狩猎人群生存变艰难,被迫向较低海拔区域迁移。另一方面,下游频发大洪水,泛滥平原上的渔猎人群生存变艰难,被迫向中游较高海拔区域迁移。于是,越来越多不同氏族部落的人群,都聚集到中原地区的阶地上,从事产出更有保证的农耕活动。为了提高农田的生产率,原始的小型灌溉技术,在黄河支流上普及。人口聚集,农耕技术进步,剩余产品增加,阶级产生,城市兴起,社会复杂化进程由此加速,黄河支流伊洛河流域的二里头率先迈入早期国家阶段。

因此,当我们考察黄河谷地的大洪水在中原早期国家形成中扮演什么角色时,一个值得思考的问题是距今4500~4000年间,黄河下游频发的大洪水中,有几场是黄河谷地的堰塞湖溃决造成的?

龙羊峡至寺沟峡的黄河谷地是滑坡多发区,有21个滑坡方量过亿的巨型滑坡[25]。青藏高原东北缘强烈构造抬升作用下,河流下切,边坡临空面大。边坡上的砂岩一泥岩互层的白垩系、第三系和第四系是易滑地层,遇暴雨易软化、泥化而发生滑动。区域性断裂活动引发的地震,也是滑坡的常见触发因素。晚更新世以来,巨型滑坡多次堰塞黄河(图16)[9]。

图16. 晚更新世以来龙羊峡至寺沟峡的黄河干流河段的古滑坡群(上图),群科一尖扎盆地的巨型滑坡多次堰塞黄河(下图)。来自参考文献[9]的图1和图8。

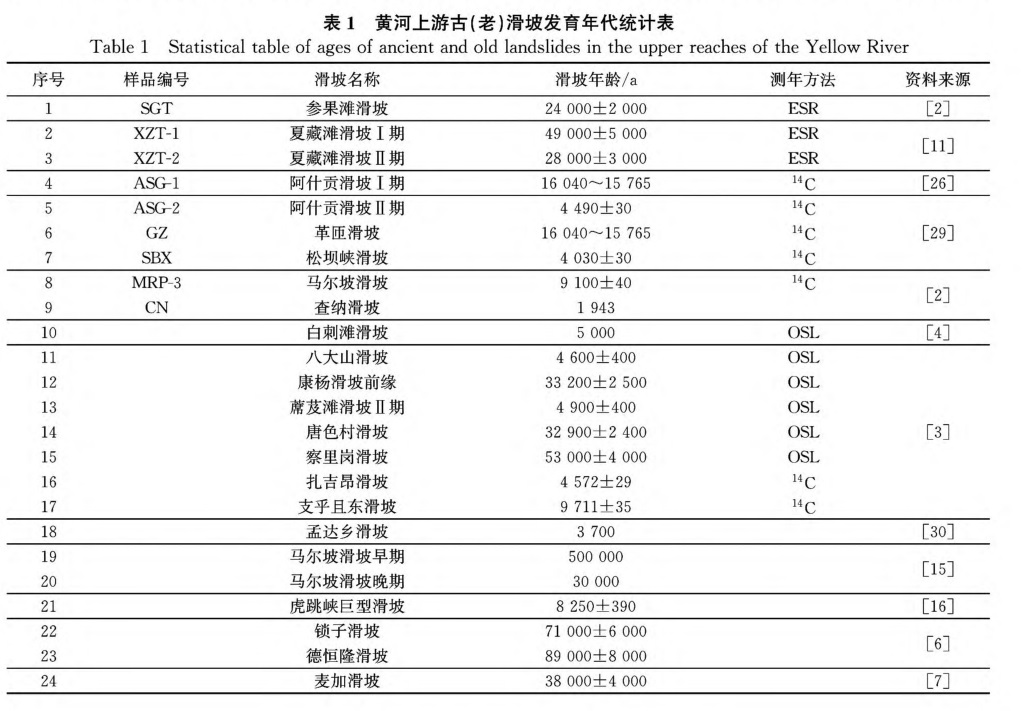

距今5000~4000年是滑坡频发期。黄河谷地发育了白刺滩滑坡、蓆芨滩滑坡、松坝峡滑坡、扎吉昂滑坡和八大山滑坡。这些巨型滑坡堰塞黄河的时间有重叠,即上下游同时存在多个堰塞湖(表1)。有研究推测堰塞湖群在距今4000年前发生级联溃决,可能在黄河下游引发大洪水[9]。蓄水量巨大的单个堰塞湖,比如估算蓄水量达25.9亿立方米的戈龙布II期滑坡堰塞湖[18],假如短时间内全部溃坝,也可能在黄河下游引发洪水。

表1. 龙羊峡至寺沟峡的黄河干流河段古滑坡发育年代统计表,来自参考文献[9]的表1。

不过,由于龙羊峡至寺沟峡河段的堰塞湖离下游有两千多公里,溃坝洪水在向下游传播的过程中,天然河道广阔的河漫滩、众多湖泊湿地,会发挥滞洪削峰作用。假如溃坝洪水在内蒙古河段触发决口,洪水泻入“吉兰泰一河套”古大湖[26],下游流量还可能减小。由此我推测龙羊峡至寺沟峡河段的堰塞湖溃决洪水,对黄河下游的威胁有限,在中原早期国家形成中的角色,远不如中游的大洪水重要。(第一篇完,待续。)

参考文献:

[1]黄春长,郭永强,张玉柱,等. 2019. 青海官亭盆地喇家遗址全新世地层序列与史前灾难研究. 中国科学:地球科学, 49: 434-455.

[2]张玉柱,黄春长,庞奖励,等. 2013. 黄河上游官亭盆地喇家遗址地层光释光测年研究. 地理学报, 68: 626-629.

[3]王海燕, 庞奖励, 黄春长,等. 2020. 青海喇家遗址地层划分及齐家文化废墟覆盖层成因分析. 地理科学, 40: 853 -862.

[4]炊郁达,黄春长, 庞奖励,等. 2019.青海喇家遗址土壤序列及史前山洪泥流灾难释光测年研究. 地理学报, 74: 2371-2384.

[5]青海省地质矿产局. 1997.青海省岩石地层.武汉: 中国地质大学出版社.

[6]马丽芳等. 2002. 中国地质图集. 北京: 地质出版社.

[7]潘振.2019. 青海官亭盆地“黑砂层”碎屑成分分析. 南京师范大学.

[8]Wu Q, Zhao Z, Liu L,et al. 2016. Outburst flood at 1920 BCE supports historicity of China’s Great Flood and the Xia dynasty. Science, 353: 579-582.

[9]殷志强, 魏刚, 秦小光,等. 2021. 青藏高原东北缘黄河上游滑坡与堰塞湖研究进展. 地学前缘, 28:46-57.

[10]张玉柱, 黄春长, 周亚利,等. 2017. 黄河上游积石峡史前滑坡堰塞湖形成年代与发展演变研究. 中国科学: 地球科学, 47: 1357-1370.

[11]叶茂林. 青海民和喇家遗址博物馆陈列文本(征求意见稿)https://www.douban.com/note/153813159/

[12]中国社会科学院考古研究所甘青工作队, 青海省文物考古研究所. 2002.青海民和县喇家遗址2000年发掘简报. 考古, 2002(12): 12-25.

[13]叶茂林. 2008.从汶川地震再看喇家遗址.中国文物报. 2008年7月11日第7版.

[14]李俊磊, 张绪教, 鱼海麟,等.2024.青海喇家遗址极可能由地震导致的砂土液化泥流造成:“12·18”积石山地震的启示. 现代地质, 38 : 248-259.

[15]钱耀鹏 .2007. 关于喇家聚落的灾难遗迹与广场建筑. 考古, 2007(5): 57-68.

[16]吕厚远,李玉梅,张健平,等. 2015.青海喇家遗址出土4000年前面条的成分分析与复制. 科学通报,60: 744-756.

[17]肖美美. 2018. 黄河积石峡堰塞湖与喇家遗址灾难事件的关系研究.青海师范大学.

[18]董广辉,张帆宇,刘峰文,等. 2018. 喇家遗址史前灾害与黄河大洪水无关. 中国科学: 地球科学,48: 467-475.

[19]殷志强,程国明,胡贵寿,等. 2010. 晚更新世以来黄河上游巨型滑坡特征及形成机理初步研究. 工程地质学报,18:41-51.

[20]王家鼎,白铭学,肖树芳. 2001. 强震作用下低角度黄土斜坡滑移的复合机理研究. 岩土工程学报,23: 445-449.

[21]夏正楷,杨晓燕,叶茂林. 2003. 青海喇家遗址史前灾难事件. 科学通报,48:1200~1204.

[22]杨晓燕,夏正楷,崔之久. 2005. 黄河上游全新世特大洪水及其沉积特征. 第四纪研究,25:80-85.

[23]Gerardo Benito, Jim E. O'Connor. 2020. Quantitative paleoflood hydrology. Treatise on Geomorphology, DOI:10.1016/B978-0-12-409548-9.12495-9.

[24]青海省地质矿产局.1991.青海省区域地质志. 北京: 地质出版社.

[25]李小林,郭小花,李万花. 2011.黄河上游龙羊峡-刘家峡河段巨型滑坡形成机理分析. 工程地质学报,19: 516-529.

[26]陈发虎,范育新,春喜,等.2008. 晚第四纪"吉兰泰-河套"古大湖的初步研究. 科学通报,53:1207-1219.

https://wap.sciencenet.cn/blog-3477506-1471855.html

上一篇:黑狗、白鸽和我——抗抑郁三十年记(3)恶化机理与调控路线

下一篇:解译喇家遗址及其黄河对岸的沉积地层(2)