博文

失去亲人后 10 年内,持久性深度悲伤让亲属的死亡风险翻倍

||

赛博重逢难解丧亲之痛

最近的一部短片《未来的赞美诗》中,母亲通过 AI 走进已逝儿子的记忆里,试图通过重温过去的共处时光来缓解悲痛。影片一开始以为的“儿子陪母亲走完最后一程”,其实是“母亲困在儿子死亡的回环中”,无法自拔。儿子的生命已终结,但母亲的告别还在持续…… 纵使赛博重逢可以实现,但至亲离去的痛楚不会消失,也不会被科技抹平。

因为那是人类情感的自然反应,是爱与存在在生命中不可抹去的印记。但对少数丧亲者而言,哀伤会如海啸般吞噬身心,即使尚未达到"延长性悲伤障碍"(‘prolonged grief disorder’)的临床诊断标准。既往研究显示,新近丧亲者在短期内使用医疗资源的频率更高,死亡率也有所上升。

如今,丹麦研究者通过十年追踪揭示:持续处于深度哀伤状态的人群,不仅更频繁使用医疗服务,其十年内死亡风险更近乎翻倍。这项发表于Frontiers in Public Health (IF:3.4 | CiteScore:5.5)的研究,首次在大规模人群中描绘了丧亲十年间的医疗轨迹与生死图景。

原文链接👇

| https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1619730/full?utm_source=kexuewang&utm_medium=cpc&utm_content=kxw827-4&utm_campaign=artpromchn |

"这是首个基于大队列探索丧亲者十年医疗模式与死亡规律的研究。" 该研究通讯作者、丹麦奥胡斯大学全科医学研究组的博士后 Mette Kjærgaard Nielsen 博士强调。

悲伤轨迹图鉴

早在 2012 年,Nielsen 及其同事便开始随访 1735 名丹麦丧亲女性和男性,入组时平均年龄 62 岁。参与者中,66% 最近失去配偶,27% 失去父母,7% 失去其他亲人。凭借国家处方药物登记系统,研究人员知晓哪些患者近期接受了临终关怀,并联系这些患者邀请其及其亲属参与研究。研究方案已获中丹麦地区卫生研究伦理委员会和丹麦数据保护局批准。

© 网络

此前,Nielsen 等人已分析出该队列丧亲后前三年悲伤症状变化的五种常见“轨迹”,通过验证可靠的 PG-13 悲伤量表(13 题版延长性悲伤测量)完成评估。

- “低轨迹”组(38%):表现为持续低度悲伤

- “高轨迹”组(6%):表现为持续高强度悲伤

- “高度但下降”组(18%)与“中度但下降”组(29%):随时间逐渐下降

- “后发型”(9%):在丧亲六个月后悲伤症状达到高峰。

触目惊心的十年之约

在本研究中,研究者将随访时间延长至 10 年,直至 2022 年,若参与者期间死亡或移居,则终止随访。研究团队利用丹麦国家医疗服务登记系统评估每位参与者接受全科医生或专科医生“谈话疗法”、或被开具精神类药物的频次,以及丹麦死亡原因登记系统获得各种原因死亡的记录。

© Shutterstock

结果显示,“高轨迹”组在十年内死亡的瞬时风险比“低轨迹”组高 88%。且在丧亲三年后,“高轨迹”组接受额外医疗服务的概率最高。例如,他们接受心理治疗或其他心理健康服务的概率高出 186%,被开具抗抑郁药的概率增至 463%,服用镇静或抗焦虑药的概率增加 160%。

- “高轨迹”组十年内死亡风险率较平稳组飙升 88%

- 就医需求持续喷发:

• 心理咨询使用率 ↑186%

• 抗抑郁药处方量 ↑463%

• 镇静/抗焦虑药使用 ↑160%

在五条轨迹中,医疗服务使用频次的差异在丧亲八年后不再显著,但“高轨迹”组的超额死亡风险在十年内始终如利剑悬顶。

为何心碎真能致命?

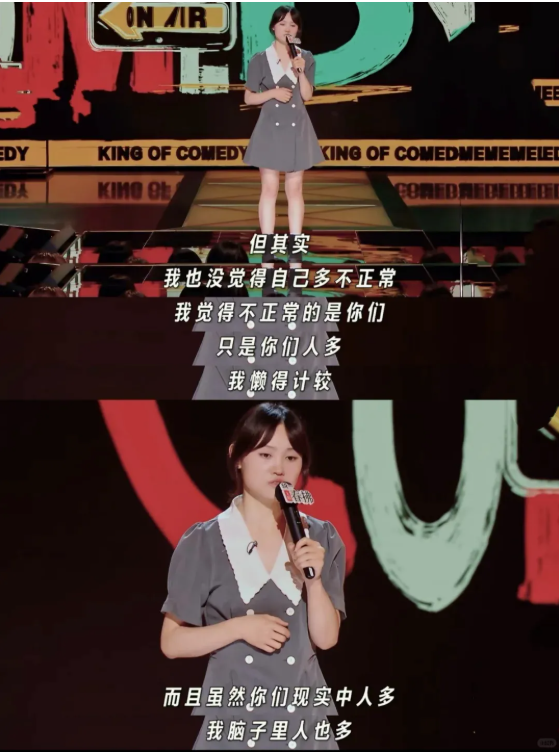

“那套抑郁焦虑测试,是我唯一能拿高分的题。”当陈艾在《喜剧之王单口季2》的舞台上调侃时,她自嘲在量表前左右为难:“选轻了不值得来一趟,选重了又走不了”,最终得出令人莞尔又苦涩的结论:“只要你觉得自己有病,总能查出点啥。”幽默的刀刃精准切开一个严肃现实:精神疾病的诊断,远非几道选择题就能轻易概括。

造成超额死亡的生理机制尚不明确。Nielsen 解释说:“我们此前发现高悲伤症状与心血管疾病、精神健康问题甚至自杀有相关性。但与死亡率之间的关联还需进一步研究。”

作者指出,“高轨迹”风险人群往往在丧亲前就能被早期识别,因为数据显示,这些患者在亲人去世前服用精神药物的频率已较高。这暗示着,那些后来被丧亲之痛推向深渊的人们,其精神根基或许早已在无声中被侵蚀出脆弱裂痕。丧亲之痛并非凭空降临的灾难,它更像是落在已有隐痛心灵上的最后一场雪崩。量表上那些勾选的症状背后,可能盘踞着未被言说的过往创伤、如影随形的慢性压力,或如陈艾所暗示的,个体对自身精神困境那敏锐而无奈的觉察。

"这些心灵早现裂痕的个体,在遭遇丧失时更易被哀伤击穿。"她建议:“全科医生可以留意抑郁等严重心理健康问题的既往表现,并为这些患者提供有针对性的随访,或转介至心理医生或二级医疗机构。还可以设立专门聚焦心理健康的丧亲关怀随访预约。”

当至亲化作星辰,有些人被困在永夜——而我们要做守夜人,在绝望的深渊前筑起防线。这项研究是死亡风险的警示钟,提示着生命深处未被标记的暗流。

Frontiers in Public Health 是瑞士出版社 Frontiers 旗下的开放获取期刊。位于 JCR Q1 区,作为一本跨学科开放获取期刊,Frontiers in Public Health 发表经过严格同行评议的研究,面向全世界的研究人员、学者、临床医生和决策者等发布公共卫生研究论文。该期刊旨在改变目前公共卫生研究和出版的碎片化现状,追求相关科学主题的一致性,并支持科学发现的传播、转化和实践。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3465500-1499315.html

上一篇:如何提出一个好问题 | Frontiers for Young Minds

下一篇:Frontiers 与荷兰代尔夫特理工大学拓展长期合作,签署固定费用出版协议