博文

【文献速递】人类呼吸道微生物组和抗生素耐药基因在健康人群中的传播

|

文章题目:Transmission of the human respiratory microbiome and antibiotic resistance genes in healthy populations

文章链接:https://doi.org/10.1186/s40168-025-02107-9

发表时间:2025-05-06

期刊:Microbiome

影响因子:13.8

1、研究背景

人类微生物组可在个体间传播,包括具有代谢和免疫调节作用的病原体和共生菌,这些微生物可能影响感染性及非感染性疾病的易感性、严重程度和结局。然而,关于呼吸道微生物组在人群中传播的研究有限。本研究中,对来自13个地区的1046名健康城市居民(包括111个至少有两名同住者的家庭)的口咽(OP)拭子进行了物种和菌株水平的宏基因组分析,旨在阐明呼吸道微生物组在家庭和社区内的传播动态。

2、技术路线

样本采集:收集武汉13个区域1046名健康人的咽拭子,包含111个家庭(289人),涵盖不同年龄、生活习惯群体。

测序与质控:宏基因组测序后去除人源DNA,评估覆盖度(中位数74.5%),保留244个高置信物种。

多维度分析:

物种与功能:Kraken2和HUMAnN2分析微生物组成及功能通路。

菌株传播:StrainPhlan比较同居者与非同居者的菌株遗传距离。

ARGs与移动元件:检测ARGs及其关联的质粒或移动遗传元件(MGEs),解析水平转移潜力。

统计建模:结合地理、环境、临床数据,通过dbRDA和机器学习揭示影响因素。

3、主要研究结果

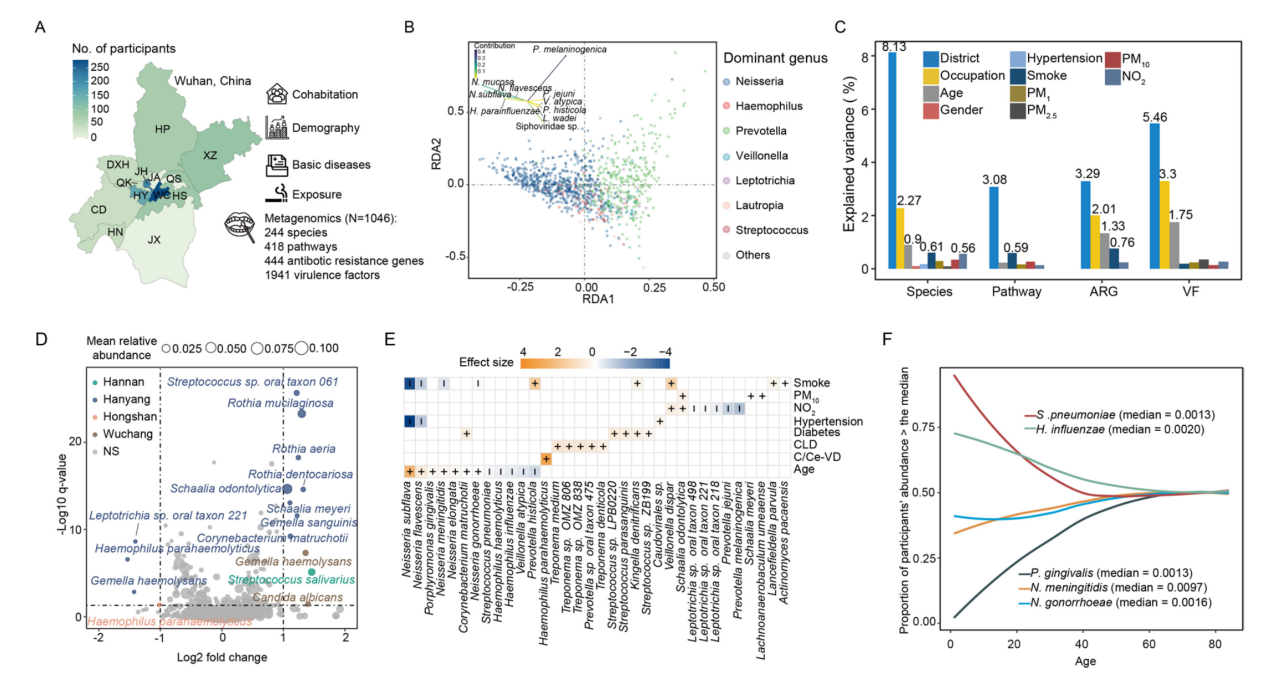

地理与环境主导微生物组变异:

区域差异解释最大变异(9.55%),同一区域非亲属的微生物相似性高于跨区域个体。

空气污染物(PM₁₀、NO₂)与特定菌群丰度显著相关,如PM₁₀升高与牙周致病菌富集。

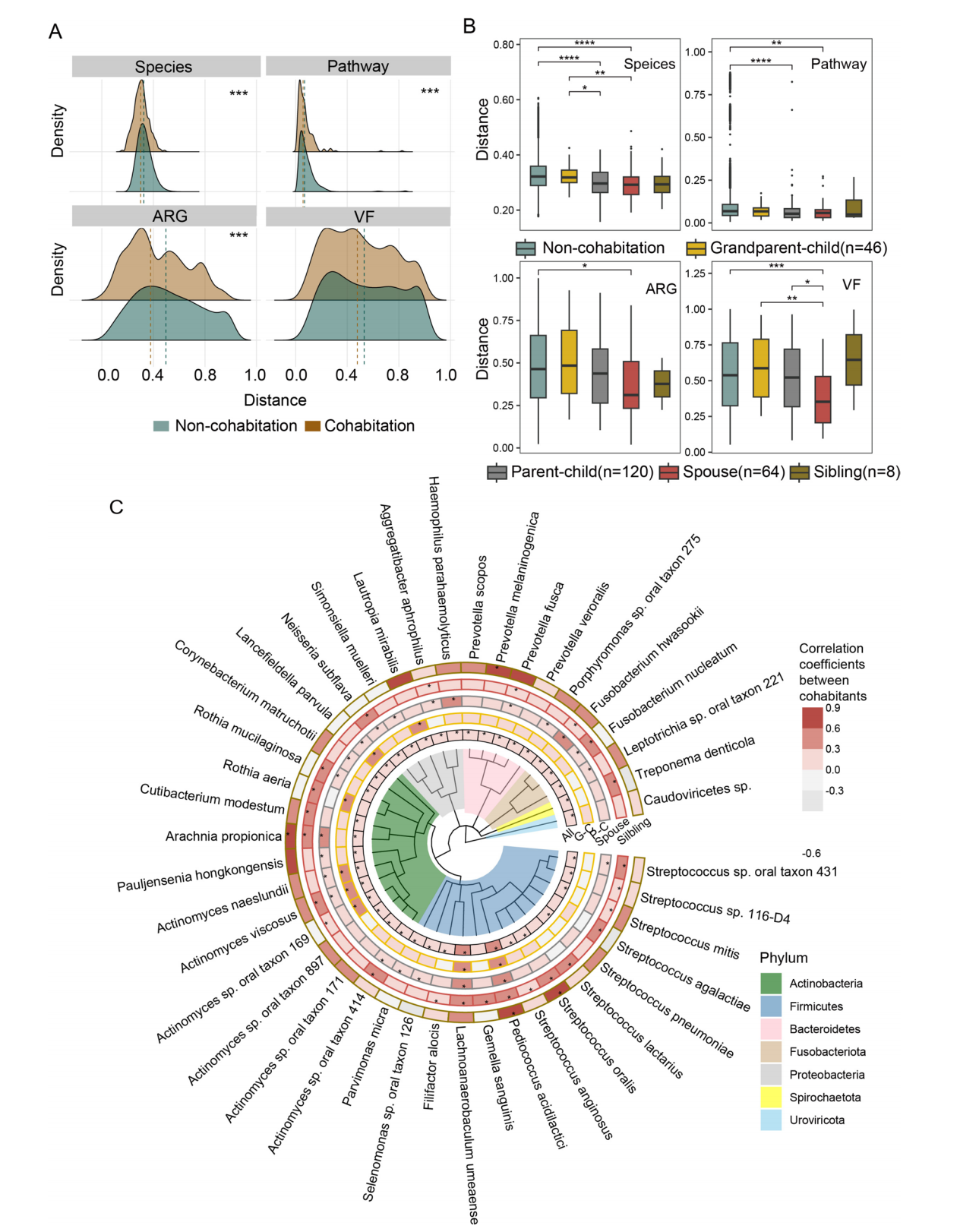

同居促进微生物共享:

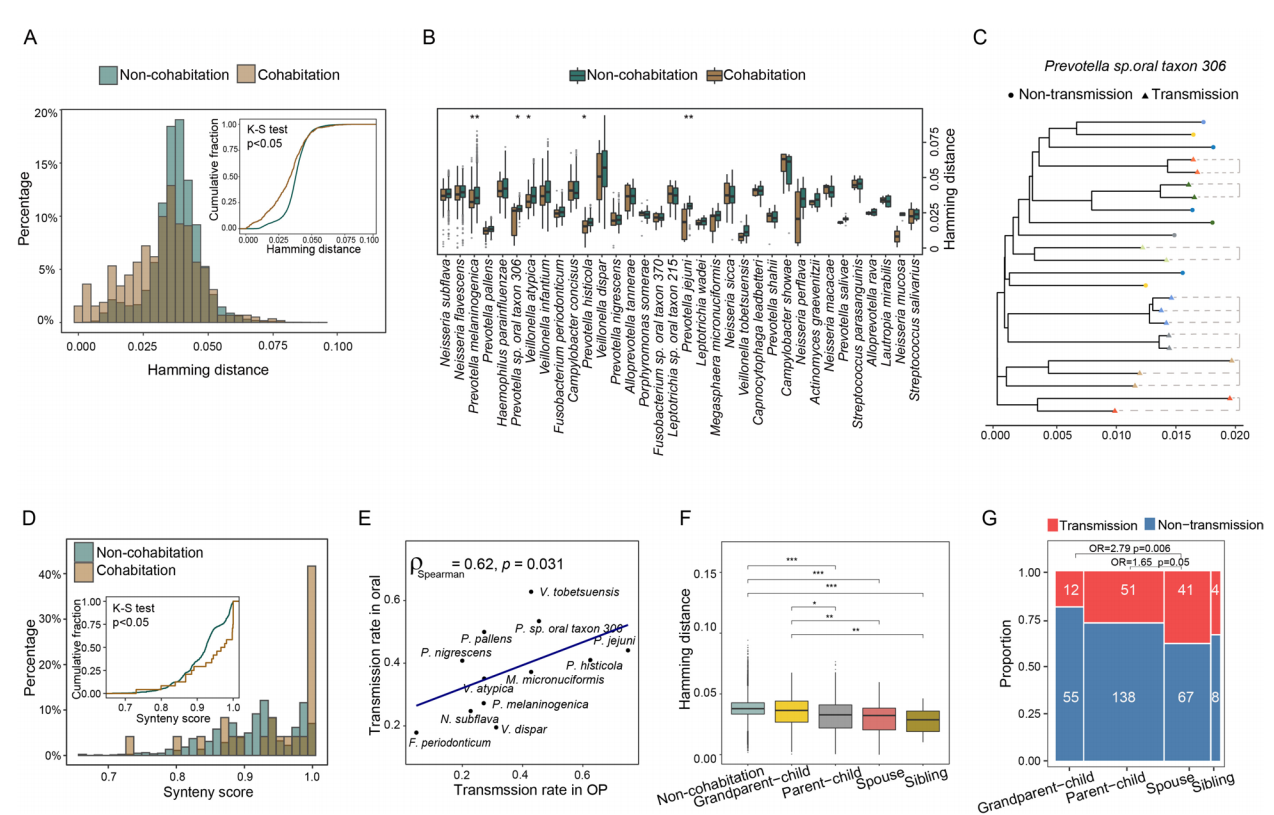

配偶和兄弟姐妹的菌株共享率最高(16.7% vs. 非同居0%),包括共生菌和机会致病菌(如肺炎链球菌)。

垂直传播(母婴)未观察到,提示传播主要通过密切接触(如共用餐具)。

ARGs跨物种传播风险:

检出444种ARGs,15%与MGEs(如Tn916转座子)或质粒相邻,侧翼序列高度保守,表明水平转移频繁。

β-内酰胺类ARGs流动性最强,31.2%与MGE相关,可能通过基因水平传播加剧耐药性扩散。

图 1 口咽微生物组的组成及其相关因素

图 2 共同居住者拥有相似的口咽微生物组

图 3 共同居住者之间的口咽微生物传播

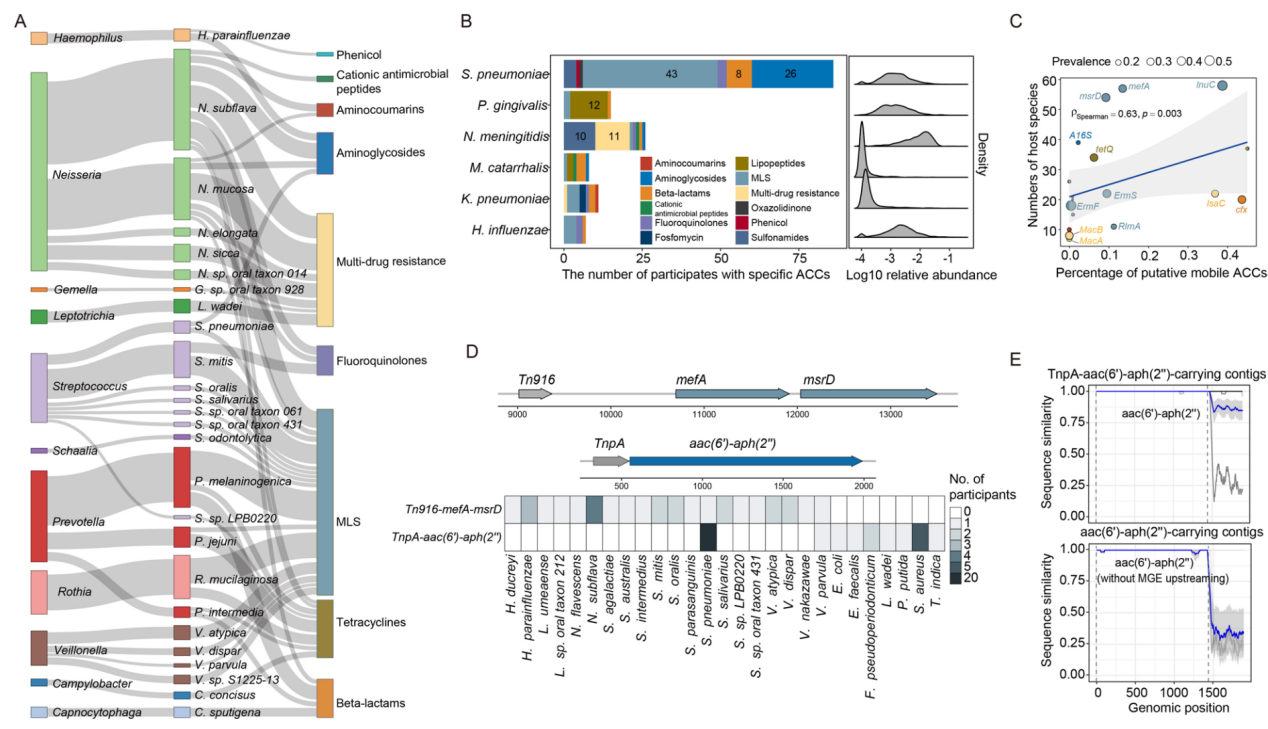

图 4 口咽抗生素抗性基因的水平基因转移

4、结论与意义

本研究首次揭示健康人群咽部微生物组的传播模式及ARGs扩散机制:

公共健康策略:同居密切接触者(如家庭)是微生物和ARGs传播热点,需加强呼吸道病原监测。

环境干预:空气污染物影响微生物组成,改善空气质量或降低呼吸道疾病风险。

耐药防控:上呼吸道作为ARGs储存库,需警惕MGE介导的耐药基因跨种传播,指导抗生素合理使用。

启示:微生物组传播不仅塑造个体健康,更关乎群体疾病防控。未来需结合环境宏基因组,量化微生物“人际-环境”传播网络,为精准干预提供依据。

5、参考文献

Ren, L., Yang, J., Xiao, Y. et al. Transmission of the human respiratory microbiome and antibiotic resistance genes in healthy populations. Microbiome 13, 115 (2025). https://doi.org/10.1186/s40168-025-02107-9

我们将持续分享微生物组学研究和生信分析相关的专业技能资料。推荐课程请搜索“密码子学院”。课程问题或个性化分析需求,请联系小唯(微信号:winnerbio01)。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3447233-1494541.html

上一篇:PSI-BLAST使用

下一篇:BWA软件的安装和使用