博文

衰老:自发损伤的不可逆性与潜在的逆转

||

汽车会出故障、车身会生锈、挡风玻璃会开裂,这些都是慢慢累积的损伤。深究背后的原因,摩擦、氧化、零件变形、过热等因素都在悄悄起作用。所谓一辆汽车的 “损伤组”(Deleteriome),正是包含这些根本成因及其可见结果的完整过程。

比起损伤不断堆积的核心问题,端粒延长这类方法的作用其实很有限,就像给生锈的车喷除锈剂,只能处理表面,解决不了根本。这类微小改变仅能影响损伤的结果,却留着造成损伤的根源;而这些根源太过基础,想逐个干预几乎不可能。

生物的“损伤组”也有其深层成因:生物体内信息传递不够完美、部分化学反应一旦启动就无法终止、酶的工作精度不足、能量的产生与消耗失衡等等…,这是所有生命系统的固有属性,以目前的科学水平,想同时改变它们并不现实。

在生物体内实现年轻化的思路,和修车师傅换零件有些相似:不同零件的老化、损耗速度不同,优先替换那些最先和最易损坏的才合理。重编程技术正是关键,有望帮人类造出“量身定制”的备用零件。通过“山中因子”(Yamanaka factors)培养出的诱导多能干细胞(iPSCs),类似供体的胚胎干细胞,能用来替换衰老细胞。“山中因子” 是一组可将成熟成体细胞“重编程”为iPSCs的关键因子,具体包括 Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc 四个基因(简称 OSKM);借助它们的作用,已分化的成体细胞能“退回” 类似胚胎干细胞的原始状态,具备分化为多种细胞或组织的能力,因此被视为获取个体化“备用零件”(如替换衰老细胞的干细胞)的重要工具。

但目前还不清楚哪种应用方式更有效:是分离iPSCs在体外培育成器官?还是直接向体内输送OSKM?这两种方法仍在研究中。前一种需完全掌控干细胞分化为“可移植器官或组织”的全过程;后一种则需找到向患者细胞递送并激活OSKM的方式,同时避免肿瘤形成。

还有第三种方案,旨在结合前两种的优势、规避其缺陷。一种名为“种间囊胚互补”的技术,可将人的iPSCs注入猪的囊胚(早期胚胎),培育出能存活的“猪 - 人嵌合体”。目前,嵌合体中人类细胞的数量仍较少,在猪体内的分布也无规律,但这种实验模式潜力巨大。我们可借助 CRISPR-Cas9 基因编辑技术抑制猪某一器官的发育,同时让未修饰的人类干细胞“补位”,促使该器官正常发育。这一点已在“小鼠 - 大鼠嵌合体”上得到验证:抑制小鼠受精卵中的Pdx1基因,其后代会缺失胰腺;但在囊胚阶段注射大鼠干细胞后,小鼠能长出有功能的胰腺。若能优化这项技术并应用于“猪 - 人嵌合体”,或许能打造出实用的“移植器官孵化器”。这类嵌合体既能像“体内方法”那样,依托猪的发育程序引导器官形成,又能像“体外方法”那样,降低患者移植后的肿瘤风险。

重编程是目前唯一能将成熟细胞“变回”原始状态的方法,但即便它能成为年轻化研究的有力工具,也无法消除所有层面的衰老。即便iPSCs看似完全“年轻”,仍会携带其“祖先细胞”积累的所有体细胞变异。

此外,“新兴的衰老形式”也会持续存在:这类衰老要么源于细胞内细微有害影响的不断放大,要么是身体复杂系统相互作用产生的“副作用”。比如,体内“不够完善的液体运输系统”无法在细胞层面修复出现的异常,会导致化合物沉淀、局部缺氧、内分泌反应迟缓等问题。这些因素(及其他类似因素)会加剧“损伤组”的累积,最终推动生物衰老。

对抗衰老的研究,或许会超出生物学范畴,延伸至哲学领域:若一个生物的所有组织都被替换,其“年龄”该如何定义?会由那些“不可替换的部分”决定吗?若所有部分都能替换,衰老就能被阻止吗?

若将衰老定义为“损伤的积累”,那么上述方案其实并未真正阻止衰老:损伤会自发累积,清除损伤要么需医疗干预,要么依赖机体“防护系统”(如DNA修复、RNA和蛋白质质量控制等);但这些防护系统自身,其实也会产生损伤。

在这种情况下,年轻化技术只能算是“补丁”:要么增强身体对损伤的抵抗力以延缓衰老,要么用新结构替换旧结构。衰老作为一种自然发生的过程,从未被真正停止或逆转。因此,衰老是所有生命系统“走向平衡态(即死亡)”的固有属性。

我们能打败衰老吗?或许答案是“和它共处”。若你身体里的细胞、器官都换成了新的,你算多少岁?这个看似科幻的问题,藏着对抗衰老的深层思考—我们到底能否 “停止衰老”?其实,衰老更像“停不下来的小损伤累积”:就像家里的墙,住久了总会落灰、掉皮;身体也是如此,细胞会慢慢受损,蛋白质会出故障,DNA 会悄悄磨损。这些损伤并非人为造成,而是自然发生的。

我们发明的“抗衰技术”,比如替换受损细胞、修复DNA,更像给墙“打补丁”:要么让墙更耐脏(增强身体抗损伤能力),要么把掉砖皮的地方换成新砖(替换旧组织)。但只要还住着这房子,灰尘总会再落下来。衰老作为生命的自然过程,从未被真正“逆转”过。

不过,“衰老”和“年龄”并非一回事。衰老是挡不住的自然力量,就像地球的重力,无法凭空消失;但年龄更像“身体的状态标签”,可以调整。比如通过调整基因的表达方式(即“表观遗传重编程”),能让身体状态显得更年轻,就像给老房子重新刷漆,当然,看着像新的,却改变不了房子本身会老化的本质。

有人说,直接把坏细胞、坏器官换成新的,不就能活得更久吗?这办法听起来简单,实际却没那么容易。身体里的细胞并非孤立存在:皮肤细胞知道该长在表面,心脏细胞知道该跟着节奏跳动,它们之间的“交流”比我们想象的复杂。只换零件,可能会忽略这些看不见的“联系”,效果未必理想。好在人体藏着“再生潜力”,就像伤口能自行愈合一样,有些器官能慢慢修复自己。若能用好这种潜力,或许比单纯换零件更可靠。

说到底,衰老就像重力:火箭无法让重力消失,却能靠燃料飞上天;我们或许永远拦不住衰老,但能找到与它共处的办法。未来可能会有3D打印的器官、让人状态更年轻的药物,但这些技术的意义,并非“打败衰老”,而是让我们在衰老的自然过程中,活得更健康、更有质量。毕竟,真正重要的不是“永不衰老”,而是在有生岁月里,一直能好好生活。

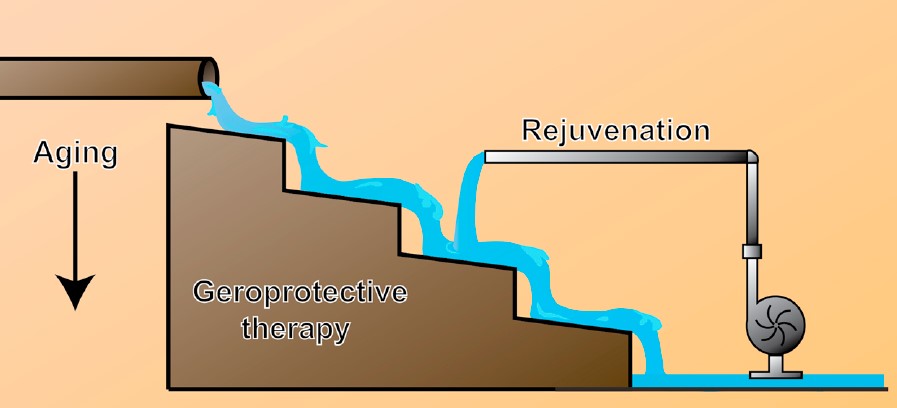

有一张图画的很有意思,是用“水流”的比喻,清晰阐释了衰老与抗衰技术的关系:衰老如同重力:它是自然界的一种基本力量,永远无法被真正逆转。就像重力引导着河流的走向,衰老也必然会导致生物功能受损。长寿保护疗法(Geroprotective therapy)能减缓衰老的进程,正如水坝与运河能减慢河流的流速,却永远无法让它倒流。另一方面,年轻化技术(Rejuvenation)能降低“年龄”(即改善衰老状态),将其比作水泵会更为贴切。然而,即便年轻化技术也无法逆转衰老本身,正如水泵无法消除重力一样。

衰老(Aging):左边的管子流出水流,代表“衰老”是持续发生的自然过程,像水流一样不断推动生命走向老化(比如细胞损伤、功能衰退的累积等等)。若没有社会进步与科技(尤其是医学)发展,几百年前的人类寿命很短,平均仅30-50岁左右,衰老就像图中左侧箭头那样直接快速下行;

长寿保护疗法(Geroprotective therapy):中间的阶梯结构,是“缓冲衰老的手段”。水流经过阶梯时,下降速度会变慢,这象征这类疗法(如增强 DNA修复、提升细胞抗损伤能力,以及包括任何能延缓衰老的疗法)能延缓衰老进程,让身体更“扛造”,却无法完全挡住衰老的“水流”;

年轻化疗法(Rejuvenation):右侧的管道和水泵,是“主动逆转老化的技术”。它能把已经流下去的水(已老化的身体状态)抽回更高位置,象征年轻化技术(如替换旧细胞、表观遗传重编程等)能让身体从衰老状态“回升”,实现部分“返老还童”。

简单说:衰老像不停流的水,“长寿保护疗法”让它流得慢一点,“年轻化疗法” 能把部分水流“拉回来”;两者结合,共同应对衰老,但衰老本身(水流的源头)始终存在。

有人问:火箭脱离地球引力,到了外太空成为自由物体,和星辰一样自由飘荡,这不就是永生吗?结合对衰老本质的核心观点,损伤的自发累积是所有系统(包括非生命系统)存在的必然结果。即便火箭进入外太空成为自由物体,也无法实现 “永生”,这与“衰老(损伤累积)是系统固有属性”的逻辑一致。无论是生物的“损伤组”,还是汽车这类非生命系统的累积损伤,根源都在于系统自身的运转或存在状态:摩擦、氧化、材料疲劳等因素会持续作用,导致损伤不断堆积。

火箭作为机械系统,即便进入外太空脱离地球引力,仍处于宇宙环境中:宇宙辐射会缓慢侵蚀其材料,微陨石撞击可能造成微小损伤,金属部件的分子级氧化、结构疲劳等“自发损伤”也不会停止。这些损伤会逐渐累积,最终导致火箭结构失效或功能损耗,就像汽车的损伤组会因摩擦、氧化等持续堆积,并非“自由飘荡”就能避免的。

通常所说的“永生”,若指“完全停止损伤累积”,对任何系统来说都是不现实的。生命系统会因自身运转产生损伤,非生命系统(如火箭、星辰)也会因环境作用和自身物理属性产生损耗。星辰本身也有生命周期(如恒星会经历诞生、演化、消亡),并非永恒存在。因此,无论火箭还是星辰,“自由飘荡” 只是改变了损伤累积的环境和速度,却无法消除损伤的自发性,自然也就不存在“永生”。这与本文的核心结论一致:任何系统只要存在,损伤的自发累积就会持续,这种系统固有属性,决定了“完全停止损耗”(即“永生”)是难以实现的。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3302154-1498404.html

上一篇:LLM介导的PhenoAge生物钟检测

下一篇:从基因水平解锁抗癌T细胞:STUB1与CHIC2 基因的新发现