博文

电磁学伟大的物理学家(1)——詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

||

电磁学伟大的物理学家(1)——詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

(James Clerk Maxwell, 1831–1879)

在科学史上,詹姆斯・克拉克・麦克斯韦(James Clerk Maxwell, 1831–1879)是一个独特的存在。他既是牛顿力学的继承者,又是爱因斯坦相对论的先驱;他用四个方程统一了电磁现象,预言了电磁波的存在,更将光学纳入电磁理论的框架。这位苏格兰天才的一生,如同他笔下的电磁场般深邃而充满张力。

一、天赋初绽:从格伦莱尔庄园到剑桥殿堂

1831 年 6 月 13 日,麦克斯韦出生于爱丁堡印度街 14 号的律师家庭。他的父亲约翰・克拉克・麦克斯韦继承了家族地产后,将姓氏改为 “麦克斯韦”,这个决定后来让这个名字响彻寰宇。8 岁时母亲因胃癌离世,年幼的麦克斯韦被送到占地 610 公顷的格伦莱尔庄园,在这里,他开始用好奇的目光丈量自然:观察溪流中的漩涡、记录云的形状、用几何方法描绘植物的生长规律。麦克斯韦的兴趣远远超出了学校教学大纲 ,他并没有特别关注考试成绩。

10 岁进入爱丁堡公学后,浓重的乡音和不合时宜的好奇心让他饱受嘲笑。但他在数学上的天赋很快崭露头角:据说,麦克斯韦14岁也被要求去学画画,好像学画画的基本功练习就是画蛋。有一天,麦克斯韦想到:要是能给出蛋的方程的话,画蛋可能就容易了。1845年,麦克斯韦在他十四岁时终于想明白了鸡蛋方程该是什么样子的。他用一根线绳绘制出笛卡尔卵形线的论文《论卵形线》震惊学界,因年龄太小无法亲自提交,由教授代为呈递给爱丁堡皇家学会。

16 岁进入爱丁堡大学后,他觉得课程过于简单,转而自学偏振光研究,18 岁便发表了《论弹性固体的平衡态》和《滚线》两篇论文。

1850 年,麦克斯韦转入剑桥大学三一学院。在这里,他师从数学家威廉・霍普金斯,以第二名的成绩毕业并获得史密斯奖。他加入精英社团 “剑桥使徒”,与丁达尔、斯托克斯等未来的科学巨匠探讨哲学与科学的边界。这段时光奠定了他将数学与物理深度融合的思维方式。

1854 年,麦克斯韦以 “二级优等生”(second wrangler)的身份毕业,同时斩获史密斯奖(Smith’s Prize)第一名 —— 该奖项是剑桥大学极具声望的竞争性奖项,要求获奖者提交包含原创性研究的论文。此后,他当选为三一学院(Trinity College)院士,但由于父亲健康状况日渐恶化,他希望能回到苏格兰。

1856 年,麦克斯韦获聘阿伯丁大学马里沙尔学院(Marischal College, University of Aberdeen)自然哲学教授一职,然而在任命正式公布前,他的父亲便与世长辞。这对麦克斯韦而言是沉重的个人打击,因为他与父亲的关系一直十分亲密。1858 年 6 月,麦克斯韦与凯瑟琳・玛丽・杜瓦(Katherine Mary Dewar)成婚,凯瑟琳是马里沙尔学院院长的女儿。

伟大的科学家也失业过?

1860 年,阿伯丁大学由国王学院(King’s College)与马里沙尔学院(Marischal College)合并组建而成,麦克斯韦因此被裁撤,失去了教职。随后,他申请了爱丁堡大学的一个教职空缺,却未获录用 —— 学校最终选择了他的同窗好友泰特。估计这两个学校得知不久后麦克斯韦获得如此的成就,估计后悔的不行。此后,麦克斯韦获聘伦敦国王学院(King’s College, London)的自然哲学教授一职。

二、学术探索:从土星环到电磁场

在阿伯丁马里沙尔学院任教期间,麦克斯韦面临一个看似与电磁学无关的挑战:土星环的稳定性。当时主流观点认为土星环是固体或液体,但麦克斯韦通过复杂的数学推导证明,只有由无数微小颗粒组成的环才能保持稳定。他的论文《土星光环》不仅获得亚当斯奖,更开创了天体力学的统计分析方法。这种将宏观现象分解为微观运动的思维,后来贯穿了他对电磁场的研究。

1860 年移居伦敦后,麦克斯韦与法拉第的相遇改变了他的研究方向。当时 70 岁的法拉第已提出 “力线” 概念解释电磁感应,但缺乏数学表达。麦克斯韦在《论法拉第的力线》中,首次将力线转化为微分方程,用数学语言描述电场与磁场的关系。他创造性地引入 “位移电流” 概念 —— 即使在真空,变化的电场也会产生磁场,这一假设彻底突破了安培定律的局限。

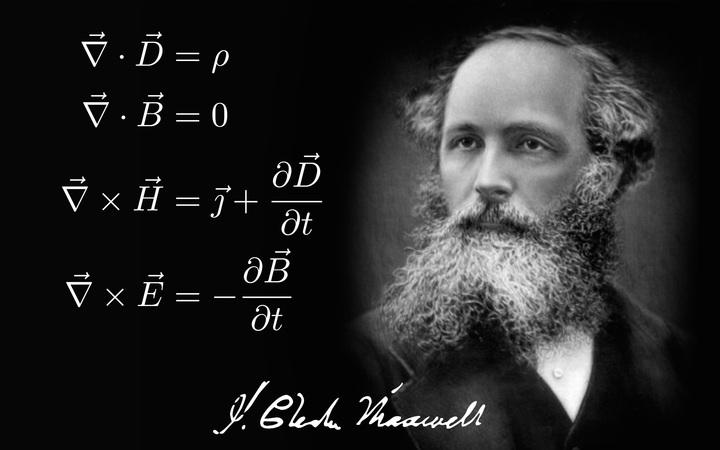

1864 年,1864年,他在皇家学会发表了划时代论文《电磁场的动力学理论》,提出了完整的电磁场方程组。其核心创新是引入了位移电流概念,从而修正了安培环路定律,使电磁理论能够自洽。麦克斯韦方程的积分形式与微分形式,后来经亥维赛德简化为四条基本方程:

麦克斯韦在《电磁场的动力学理论》中提出了四个方程组,通过引入位移电流,揭示了电场与磁场的相互激发机制。他从方程组推导出电磁波的传播速度等于光速,从而预言 “光是一种电磁波”。这一结论将电学、磁学、光学统一在同一理论框架下,完成了物理学史上的第二次大统一。英国权威科学期刊《物理世界》(Physics World)曾让读者投票评选“历史上最伟大的公式”中,选出了十个伟大的公式,其中包括:10. 圆的周长公式(The Length of the Circumference of a Circle)、9.傅立叶变换(The Fourier Transform)、8. 德布罗意方程组(The de Broglie Relations)、7.1+1=2、6.薛定谔方程(The Schr dinger Equation)、5.质能方程(Mass–energy Equivalence)、4.勾股定理/毕达哥拉斯定理(Pythagorean Theorem)、3.牛顿第二定律(Newton’s Second Law of Motion)、2.欧拉公式(Euler’s Identity)、1.麦克斯韦方程组(The Maxwell’s Equations)。麦克斯韦方程组排列第一!

三、巅峰之作:《电磁通论》与科学美学

1873 年出版的《电磁通论》是麦克斯韦的集大成之作。全书以 “场” 为核心概念,系统阐述了电磁现象的数学本质。他摒弃了当时流行的机械以太模型,转而用纯数学语言描述电磁场的行为。书中提出的麦克斯韦方程组(高斯定律、高斯磁定律、法拉第电磁感应定律、麦克斯韦 - 安培定律)以惊人的简洁性概括了所有电磁现象,被杨振宁称为 “诗一样的方程”。

这部著作的诞生充满戏剧性。麦克斯韦在妻子凯瑟琳患病期间,白天照顾病人,夜晚在烛光下写作。他将自己关在格伦莱尔庄园的书房,用三年时间完成了这部 600 页的巨著。书中不仅包含电磁理论,还探讨了气体分子运动论、控制论等跨学科内容,展现了他对自然规律的深刻洞察。

四、跨界奇才:从彩色摄影到麦克斯韦妖

麦克斯韦的创造力远超电磁学领域。受表姐杰迈玛的影响,他对色彩产生浓厚兴趣。1861 年,他在皇家研究院演示了世界上第一张彩色照片:通过红、绿、蓝三色滤光器拍摄同一场景,再叠加显影。这一实验奠定了现代彩色摄影的理论基础,他提出的三原色理论至今仍在显示屏和印刷技术中广泛应用。

在热力学领域,他提出著名的 “麦克斯韦妖” 思想实验:一个假想的精灵通过控制分子运动,使封闭系统内的冷热气体自发分离,从而违反热力学第二定律。这个悖论引发了一个多世纪的科学讨论,最终推动了信息论和统计力学的发展。他还提出麦克斯韦速度分布律,首次用统计方法描述气体分子的运动状态,为玻尔兹曼的工作铺平了道路。

五、最后的岁月:卡文迪许实验室与生命终章

1871 年,麦克斯韦接受剑桥大学的邀请,担任卡文迪许实验物理学教授。他用家族遗产资助实验室建设,亲自设计仪器,制定研究规范。在他的领导下,卡文迪许实验室成为世界首个现代物理实验室,培养出汤姆逊、卢瑟福等诺贝尔奖得主。他坚持 “理论与实验并重” 的理念,要求学生 “用数学思考,用双手验证”。

然而,长期的熬夜和高强度工作严重损害了他的健康。1877 年,他开始出现胃痛症状,但仍坚持整理卡文迪许留下的电学手稿。1879 年 11 月 5 日,麦克斯韦因胃癌在剑桥逝世,年仅 48 岁。临终前,他将《电磁通论》第二版的修订稿放在枕边,遗憾未能完成对光学部分的完善。

六、永恒遗产:从赫兹实验到信息时代

麦克斯韦的理论在他生前并未被广泛接受。1884 年,亥维赛将方程组简化为现代形式,使其更易理解;1888 年,赫兹通过实验证实电磁波的存在,测得其速度与光速一致,彻底验证了麦克斯韦的预言。赫兹在论文中写道:“麦克斯韦的理论不仅是一种数学框架,更是对物理实在的深刻描述”。

这些看不见的波动彻底改变了人类文明。马可尼利用电磁波实现跨大西洋通信,开启无线电时代;特斯拉基于麦克斯韦理论发明交流输电系统;现代的 5G、Wi-Fi、卫星通信等技术,其底层原理都源自麦克斯韦方程组。正如爱因斯坦在纪念麦克斯韦诞辰百年时所说:“他的工作是牛顿以来物理学最深刻的变革”。

结语

麦克斯韦的一生,是用数学探索自然本质的史诗。他的方程组不仅解释了电磁现象,更揭示了宇宙的对称性与统一性。从格伦莱尔庄园的少年到剑桥的教授,从土星环的计算到电磁波的预言,他用天才的头脑和不懈的探索,为人类打开了电磁世界的大门。正如他在《电磁通论》序言中所写:“真正的科学是连接人类理性与宇宙秩序的桥梁”。这座桥梁,至今仍在承载着人类对未知的好奇与追求。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3248621-1499159.html

下一篇:从长年的祝福到沉默:师生关系中的“期望包袱”与“自我救赎”