博文

家谱:中华文明血脉相承

|

家谱:中华文明血脉相承

我太爷爷王建是清朝进士,五品衔,曾参与康有为公车上书,后奉派到甘肃平凉市管理回汉贸易。辛亥革命后,我太爷爷回到老家陕西蒲城,做了杨虎城的重要幕僚,曾任陕西政务厅厅长、榆林道尹等职。

1942年太爷爷去世。由于我爷爷王培基是个纨绔子弟(我小时候我父亲王绍祖告诉我的),不会料理家务,就把家里的财权交给了我太爷爷的副官。结果,解放前夕,这个副官变卖了我家的家产,带着小老婆跑到台湾去了,家境因此败落。爷爷1972年去世,算长寿,当时我已经10岁了,有一些记忆。

太爷爷副官带着小老婆跑到台湾去之后,解放军进驻我家。我姑姑当时17岁,大家闺秀,人又长得漂亮,和我姑父(当时是解放军驻军的营长)上演了一段电影上的小河边恋情:英雄爱美人,美人爱英雄。我姑姑参军嫁给了我姑父,做文艺干事,随我姑父的部队南下入川,解放大西南。后来,姑姑又随姑父入朝作战,姑父是志愿军团长,姑姑是团文艺干事。1955年左右,姑父姑姑的部队回国。由于我姑父政治上过硬,人也正直能干,被复原调到北京房山的研究所担任一个研究室的领导。

我上小学之前,由于文革父亲被打倒下放到陕北延川县(当时不少北京知青也上山下乡来到这里),而我是我太爷爷王建这个分支家族唯一的男孩(我叔叔王绍文有四个孩子都是女儿),父亲为了保护我把我送到姑姑家住了将近两年。姑姑家房子大、暖气马桶条件很好。他们那两栋楼住的主要是科学家们以及姑父这样的军队转业下来的领导。我小时候经常见到这些科学家们(两弹一星元勋),我们是邻居。

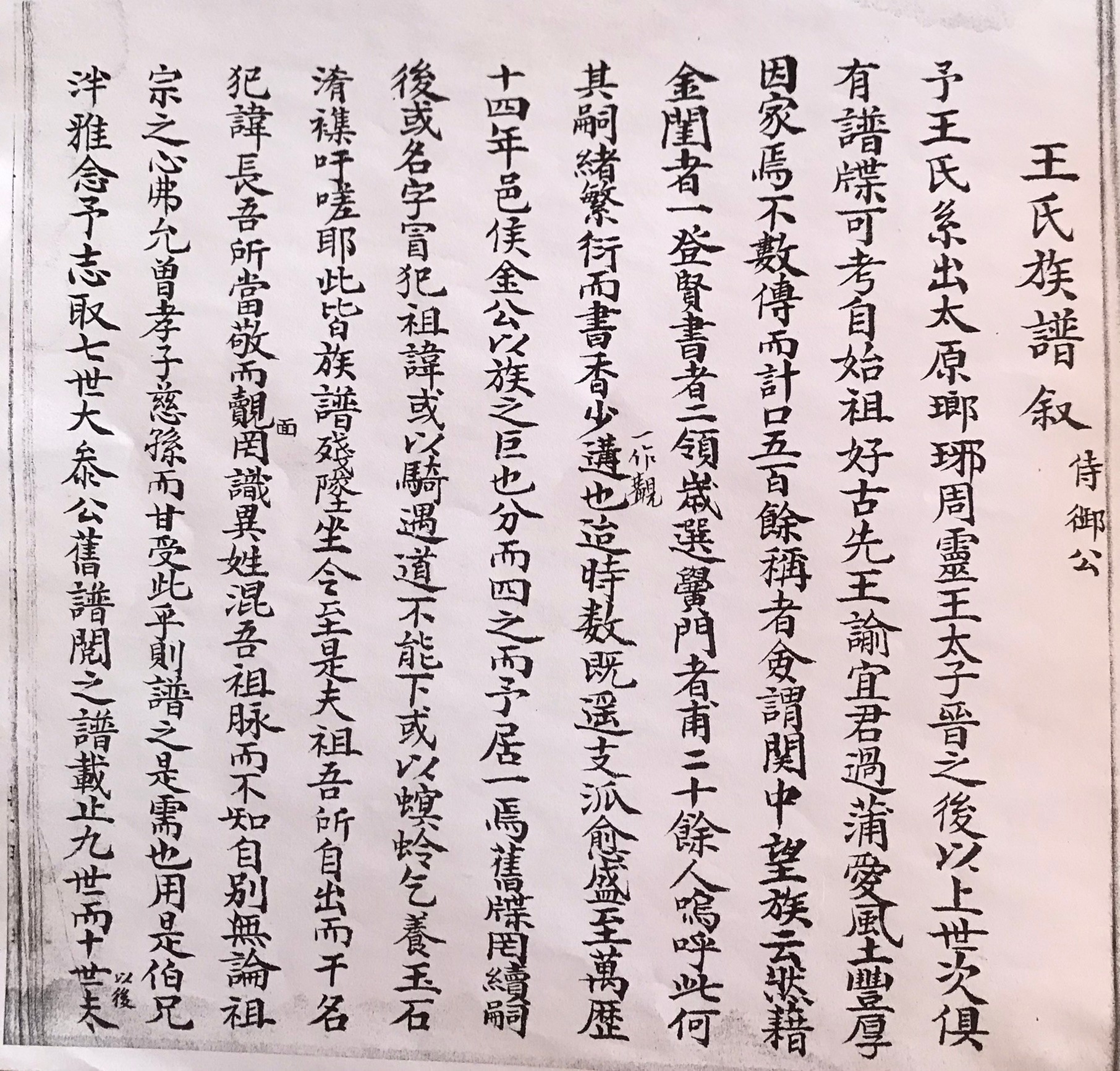

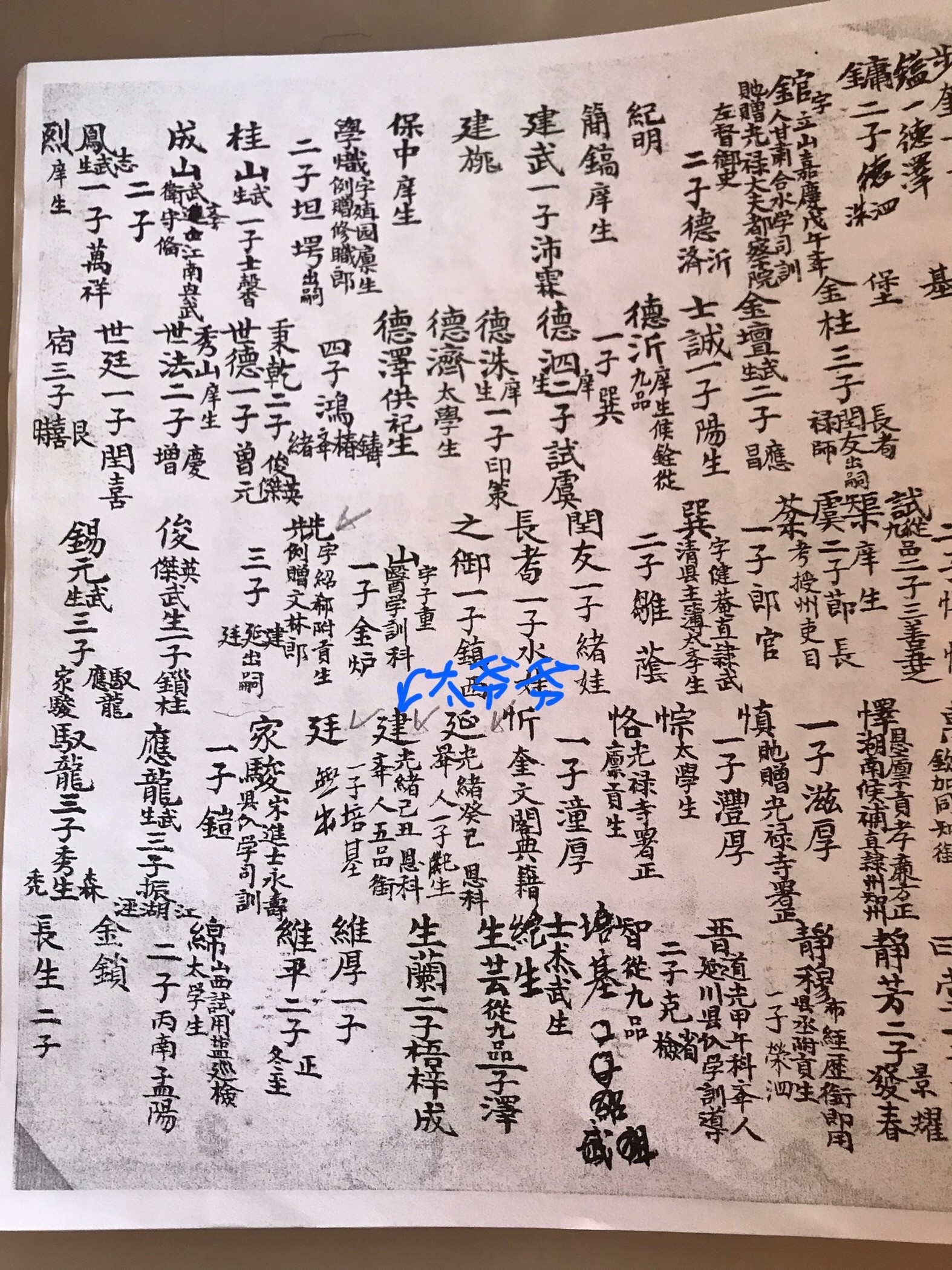

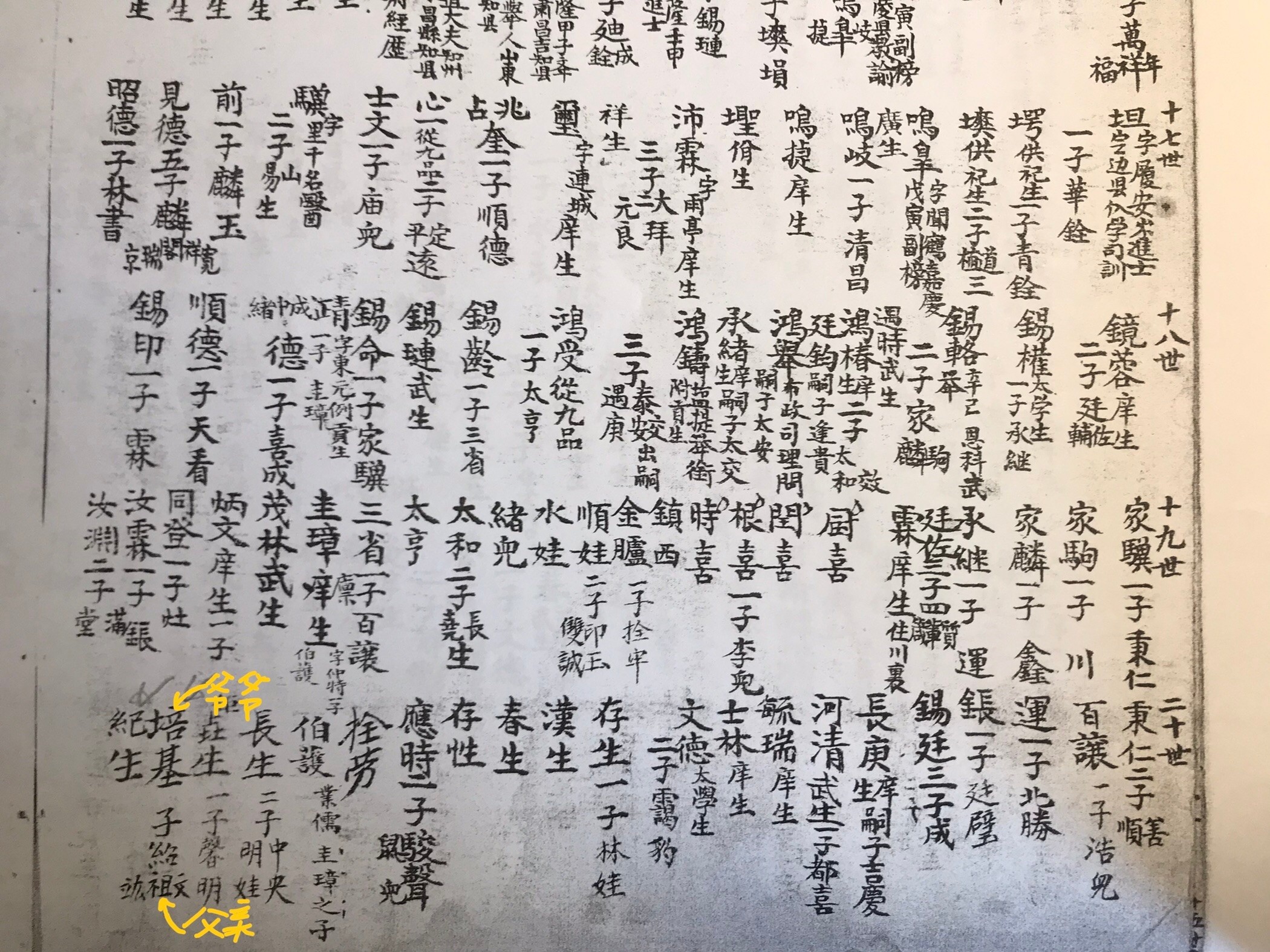

我家家谱保存在陕西省蒲城县资料馆,因为我太爷爷是当地历史上的名人,所以家谱被保存下来。家谱最早记录到的是太原皇室的一位王子(太原琅琊周靈王太子晉),后来先人们在山西省内南下到了山西运城,之后西渡黄河来到陕西蒲城。

下面是《蒲城县志》对我太爷爷王建的介绍:

王建(1864~1942)字卓亭,晚号似园老人。县城西街人。光绪十五年(1889)中举。曾求学于关中大儒刘古愚、柏沣西门下,学问文章名重一时。二十—年(1895),曾参与康有为公车上书。后奉派到泾原路(治所谓州,即今甘肃平凉市)管理回汉贸易,勤慎办事,点滴归公。甘肃灾荒时他帮办赈务,因交通不便,赈粮难以按时运到,他令疏通多年淤塞的运河,用皮筏运粮,如期而至,上司称他“办事有方”。后又监修兰州黄河铁桥,时短而费省。不久,任甘肃徽县知县。此地回汉杂居,历来难治。他公平办事,妥善处理民族关系,使各族人民和睦相处。辛亥革命后,历任同州知府、陕西高等军事顾问、全省警备军营务处处长、政务厅厅长、榆林道尹等职。民国22年(1933),任省逝志副主编。主编宋伯鲁逝世后,由他继任,修成《陕西省通志稿》。

https://wap.sciencenet.cn/blog-2999994-1502430.html

上一篇:模糊理论的金融实践(六):等级模糊舆情网络--股民与庄家如何互动