我国最早的青铜铸造遗址是哪里?

引 言

我们之前提到过山西西吴壁(夏商时期冶铜)、河南二里头(青铜礼器作坊),但西吴壁主要是冶炼矿料,二里头是铸造礼器,两者功能不同。最新考古发现中,陕西周原的“云塘-齐镇”建筑群年代更早(龙山文化晚期),但属于石器作坊,与青铜无关。

甘肃河西走廊的早期遗址很关键。四坝文化(如火烧沟)出土大量青铜器但未见作坊;而陕西榆林石峁遗址(距今约3800年)曾发现铜器制作痕迹,但未明确是铸造。目前学术界较公认的是山西西吴壁遗址,其冶铜年代可追溯到夏代早期(约公元前1600年),且专业程度高,但严格说它侧重冶炼而非铸造。

因此,以二里头遗址的铸铜作坊为宜,它虽然年代不是绝对最早,但是首个具备完整铸造链条(范铸技术、礼器生产)的规模化遗址。并补充西吴壁作为前期冶炼环节的代表,帮助我们理解青铜生产的不同阶段。

那么,是否能够确立“中国青铜技术的独立起源”?通过最早遗址的形态(如二里头本土风格的陶范)可以间接佐证之前关于“本土化”的讨论,要强调二里头作坊的礼器铸造特征,正好与三星堆神权礼器形成呼应。

因此,目前学术界公认我国最早、最明确的青铜铸造遗址是河南省偃师市的二里头遗址铸铜作坊,约公元前1750年 - 公元前1500年(相当于夏代中晚期),地点为河南省偃师市。

为什么它是“最早”?

规模性与专业性:二里头遗址发现了专门用于青铜铸造的作坊区,面积巨大。作坊内有浇铸工位、陶范(模具)烘焙窑、熔炉遗迹、铜渣堆积坑等功能分区,表明这里已经是一个规模化、专业化的“国家级”官营手工业作坊,而不仅仅是零星的生产活动。

技术成熟度:出土了数量巨大的陶范,包括合范(用来铸造空腔器物,如爵、斝等酒器)的内范和外范。这证明二里头工匠已经掌握了复杂的多合范铸造技术,这是中国青铜文明最核心的特征之一。

产品代表性:作坊生产出了中国最早的青铜容器群,如青铜爵、斝、鼎等。这些不是简单的工具或饰品,而是具有明确礼仪功能的礼器,标志着中国进入了以“青铜礼器”为核心的“青铜礼乐文明”时代。

完整的生产链条:从熔铜的坩埚(将军盔),到铸造用的陶范,再到最终的青铜产品和废弃的炼渣,二里头提供了从原料到成品的完整考古学证据链。

因此,二里头铸铜作坊是目前所能确认的中国青铜容器铸造技术的源头,开启了中国独有的青铜礼器文明传统。

其他重要的早期遗址(作为补充背景)

虽然二里头是“最早”的成熟铸造作坊,但在它之前或同时期,中国境内还存在更早的青铜器发现和冶金活动,它们共同构成了中国青铜技术的起源图景。

遗址名称 | 年代(约) | 意义与特点 |

陕西西安太平遗址 | 约公元前4200年 | 最新考古发现,出土了红铜铸造残留物(铜容器残块与炼渣),是目前所知黄河流域最早的铸铜证据,将中国铜冶金史大幅提前。但其性质和规模尚在研究中。 |

甘肃河西走廊地区(如西城驿遗址) | 公元前2100 - 前1600年(与二里头早期重叠) | 这里是早期冶金的重要区域,发现了冶炼红铜和砷铜的遗址,以冶炼矿石、制作小件工具和装饰品为主,与中原的铸造容器技术体系不同。可能是青铜技术“青铜之路”传入的关键通道之一。 |

山西襄汾陶寺遗址 | 公元前2300 - 前1900年 | 出土了中国最早的青铜容器残片(铜铃)和砷铜齿轮形器。证明在二里头之前,中原地区已经开始了铸造容器的尝试,可视为二里头技术的先声。 |

河南登封王城岗遗址 | 公元前2100 - 前1800年(夏代早期) | 发现了青铜容器(鬶)的残片,年代可能略早于或与二里头最早阶段相当,是探索夏文化早期冶金的重要证据。 |

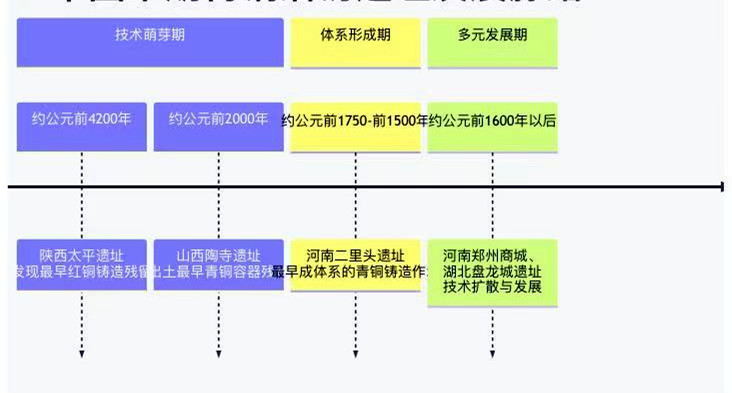

为了更直观地理解中国早期青铜冶铸遗址的时空关系与发展脉络,可以参考以下时间轴:

附图 中国早期青铜冶铸遗址发展脉络

如果问“最早的青铜铸造作坊”,答案是二里头遗址;如果问“更早的冶金活动证据”,则太平遗址、陶寺遗址等提供了更早的线索。二里头遗址的铸铜作坊,标志着中国青铜文明走向了独立、成熟并独具特色的发展道路,为其后辉煌的商周青铜文化奠定了坚实的基础。

关于三星堆青铜器产地的不同观点

三星堆青铜器是否在本地生产?英国剑桥大学李约瑟研究所所长梅建军认为三星堆青铜器很可能存在本地生产,主要依据是独特的器物形制和本土铸造技术。也有学者提出外来工匠或定制生产的可能性,学术界存在不同观点。

关于矿料来源的几种假说。多个可能的矿源地区:江西瑞昌铜岭假说得到较高的支持率,主要证据是高放射成因铅同位素匹配;云南东川假说、四川本地矿源假说也有一定的可能性。

关于研究方法,北京科技大学陈坤龙教授的解释很有参考价值,他提到冶金生产是长链条过程,需要综合考虑采矿、冶炼、铸造等环节。还补充了“金道锡行”这个重要概念,说明古代可能存在成熟的金属料流通网络。

但是,这个问题尚未定论,要真正解决产地问题,还需要发现更多铸造作坊、矿冶遗址等关键证据。

因此,关于三星堆青铜器的产地问题,目前学术界的共识是:三星堆青铜器独特的器物类型和铸造技术,表明其主体是在古蜀本地生产,并深受自身文化信仰影响;但同时,其铸造所需的部分金属原料很可能来自成都平原以外的地区。这是一个“技术、文化与原料来源”相互交织的复杂问题。

附表归纳了三星堆青铜器产地的核心信息与不同观点:

附表 三星堆青铜器产地的核心信息与不同观点

方面 | 核心观点/发现 | 主要依据 |

生产地点 | 主流观点:古蜀本地生产。 | 器物独特性,青铜神树、立人像、面具等极具古蜀文化特色,不见于其他地区;技术本土化,发现铸接、使用芯骨等有别于中原的铸造技术。 |

原料来源 | 关键线索:“高放射性成因铅” | 通过检测青铜器中的铅同位素比值进行溯源;寻找与特殊铅特征匹配的古矿冶遗址。三星堆、江西吴城、河南殷墟等地部分青铜器含有此特殊铅,暗示商代可能存在一个共享的特殊矿料来源。 |

矿料来源 | 江西瑞昌铜岭说 | 江西瑞昌铜岭是迄今发现的重要商周铜矿遗址;其矿石的铅同位素特征与三星堆部分青铜器中的特殊铅有联系。 |

云南东北部说 | 滇东北地区(如东川)铜矿的铅同位素特征与三星堆及殷墟部分青铜器相符。 | |

四川本地及周边说 | 龙门山铜矿位于湔江上游,可通过水路便利地运抵三星堆;《华阳国志》记载龙门山有铜;彭州自古有采铜史;瓦屋山地区发现古代冶炼遗迹。 |

研究方法与挑战

确定三星堆青铜器的产地与矿源,主要依靠铅同位素示踪法和微量元素分析。通过分析青铜器中的铅同位素比值,与已知的古矿冶遗址矿石数据进行比对,来追溯矿料来源。

面临的挑战是冶金生产链条长,从采矿、冶炼到铸造,环节多。目前所见多为最终产品,缺乏中间环节的考古证据(如铸造作坊、矿渣)。另一方面,古代可能存在金属料的流通与贸易(即“金道锡行”),使得原料产地与铸造地分离。

因此,这些瑰宝很可能是在古蜀本地,由掌握了高超技艺并深受独特信仰文化影响的工匠铸造。铸造它们所需的部分金属原料,则可能通过古代的贸易网络,来自包括江西、云南或四川本地及周边在内的多个地区。正是这种本地精湛的铸造技艺与可能来自远方的原料相结合,共同造就了三星堆青铜文明震撼世界的独特性与辉煌。

随着考古工作的持续推进和多学科合作的深入,相信未来我们会更清晰地解开三星堆青铜器的全部奥秘。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1508199.html?mobile=1

收藏