青铜文明的源头——农业革命

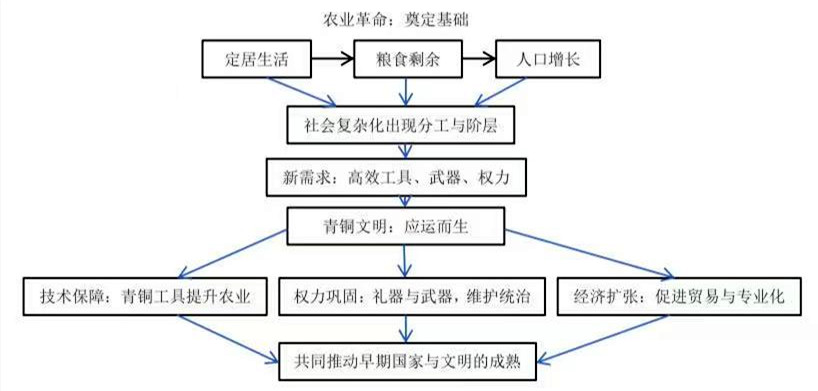

青铜文明与农业革命之间存在着深刻的、因果式的关联。简单来说,农业革命是青铜文明诞生的必要前提和基石,而青铜文明则是农业革命发展到高级阶段的必然产物。附图可以看到农业革命最终催生了复杂的青铜文明:

附图 青铜文明与农业革命的渊源

农业革命为青铜文明提供基石

1. 定居生活与知识积累

农业革命使人类从漂泊的狩猎采集生活转变为定居生活。稳定的聚落为长期观察、实验和技术知识的代际积累提供了可能。例如,长期用火的经验(如烧制陶器)为后来掌握高温冶金炉技术奠定了基础。

2. 粮食剩余与社会分工

农业的效率远高于狩猎采集,能够产生稳定的粮食剩余。这意味着社会可以养活不再直接从事食物生产的人口,从而催生了社会分工。一部分人可以专门从事手工业,如制陶、编织、石器加工,最终发展到专业的找矿、冶炼和铸造。没有农业提供的剩余粮食,就不可能有脱离农业的专职青铜工匠。

3. 人口增长与复杂社会

定居和稳定的食物来源导致人口大幅增长。更大、更密集的人口需要更复杂的管理和社会结构,从而催生了阶层、王权和早期国家。这个复杂的社会机器需要一种强有力的物质符号来彰显权力、维系秩序,而青铜礼器(如鼎、爵)和武器正好满足了这一需求。

4. 对新型生产工具的迫切需求

农业的发展需要更高效、更耐用的工具来开垦荒地、砍伐森林、修建水利设施。石器和骨器在效率和耐用性上已达到瓶颈。社会对先进生产力的需求,是驱动冶金技术发展的根本动力之一。

青铜文明对农业革命的反馈与强化

1. 青铜工具直接推动农业发展

虽然青铜珍贵,多用于礼器和武器,但确实也用于制作青铜耒、锛、铲、镰等农具。这些金属农具比石器更锋利、更耐用,大大提高了农业生产效率,使得开垦更肥沃的土地、兴修更大规模的水利工程成为可能,从而进一步促进了农业的繁荣。

2. 巩固社会秩序,保障农业生产

青铜武器赋予了统治者强大的军事优势,使其能够保卫疆土、镇压叛乱、扩张势力,为一个相对稳定的农业生产环境提供了武力保障。青铜礼器则通过祭祀祖先和神灵,在意识形态上强化了统治的合法性,维系了社会的凝聚力,这种稳定的社会结构对需要长期投入的农业生产至关重要。

3. 促进贸易与资源流通

青铜冶炼需要铜、锡、铅等矿产,这些资源并非随处可得。这刺激了远距离贸易路线的形成(如“青铜之路”)。这种贸易网络不仅流通矿产,也促进了农作物、技术、观念和人口的交流,进一步推动了整个经济的发展。

总结:一个相互强化的循环

农业革命(基础)→ 社会复杂化与分工(温床)→ 青铜技术发明(产物)→ 青铜文明形成(高峰)→ 反哺农业、强化国家(反馈与强化)

因此,青铜文明与农业革命的关系不是简单的先后关系,而是一个相互依存、相互促进的驱动循环。农业革命为青铜文明的诞生提供了社会、经济和技术上的可能性;而青铜文明则以其强大的物质和精神力量,将农业社会推向了一个更加组织化、等级化和扩张性的新阶段——国家文明时代。没有农业革命,青铜文明便是无源之水;而没有青铜技术,早期农业文明则难以突破发展的瓶颈,达到如此辉煌的高度。

从智人“走出非洲”到农业革命、青铜文明和国家形态的产生,我们可以看出,西亚文明(以两河流域为代表)一直早于东亚文明(以中原地区为代表)的根本原因:在于人类进驻的时间上差距,二者之间大约有1万年之久。

之后,西亚的农业革命发生在大约在公元前9500年左右,在“新月沃地”(包括今天的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚、土耳其东南部、伊拉克等地)开始了对小麦、大麦、豌豆、扁豆等植物的驯化,以及山羊、绵羊、牛、猪等动物的驯化。这是世界上最早的农业起源中心之一。而在东亚,长江中下游大约在公元前7000年左右开始了对水稻的驯化。华北地区大约在公元前6500年左右开始了对粟(小米)和黍(黄米)的驯化。西亚的农业革命比东亚早了大约2500-3000年。

在农业基础之上,社会复杂化程度加剧,最终出现了城市、文字、青铜器和国家机器。这是我们通常所说的“文明”的标志。西亚的城市出现大约在公元前4000年,约在公元前3500年出现了成熟的文字(楔形文字)、大型神庙建筑、青铜冶炼技术和社会等级制度。而东亚地区大约在公元前3000年左右的龙山文化时期,中原地区出现了城址、等级分化和专业手工业,社会开始向文明门槛加速迈进。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1508334.html?mobile=1

收藏