三星堆青铜器有否来源于西亚或埃及,是中西贸易或文化交流的产物?

引 言

关于三星堆与西亚文明联系的直接证据,段渝教授的分析很有参考价值,指出青铜雕像、权杖、金面具等都不是中国传统,而在西亚有悠久历史。从贸易和文化冲突角度分析三星堆,很有启发性。

关于三星堆青铜器矿源的研究,提到铅同位素分析显示三星堆青铜料与江西等地相同,但同时又与长江中下游青铜器有关联,这暗示了可能存在一条“青铜之路”。都强调了南方丝绸之路的作用,海贝、象牙等物品的发现证明了古蜀与南亚的交流。

关于传播路径,从西亚到印度再通过蜀身毒道进入四川的路线很有说服力。关于古蜀人不是简单模仿而是天才再创造者的观点也很精辟,强调了三里堆在吸收外来文化后的本土化创新。

关于三星堆青铜器是否来源于西亚或埃及,以及是否存在一条古老的“青铜之路”进行贸易与文化交流,这确实是考古学界一个引人入胜的课题。根据现有的研究,虽然直接的“来源于”说法证据尚不充分,但三星堆文明很可能通过贸易和文化交流,吸收和借鉴了来自远方文明的某些技术、观念与艺术元素,并进行了卓越的本土化创造(附表)。

附表 三星堆文明与外域的可能关联

证据 | 三星堆例证 | 可能的域外关联与文化解释 |

器物与形制 | 黄金面具、金杖 青铜人头像、立人像、神树 大型青铜器(如青铜神树) | 古埃及、迈锡尼文明、中亚有使用黄金面具和权杖的传统,权杖作为权力象征起源于美索不达米亚;西亚早在公元前3000年就有青铜雕像传统;神树可能与美索不达米亚的“生命树”等宇宙树观念有关;铸造大型青铜器的技术观念,可能受到西亚或中亚技术包的影响。 |

实物与原料 | 海贝 象牙 青铜原料(铜、锡、铅) | 主要来自印度洋深海水域,在当时可能作为货币或奢侈品,是远距离贸易的直接物证。 古蜀地可能不盛产象牙,大量象牙可能从印度地区等地引进。古蜀地并不盛产这些原料,可能通过贸易网络从云南、中亚乃至更远地区输入。铅同位素研究显示,部分青铜料与长江中下游矿源有关,暗示存在资源流通网络。 |

观念与艺术 | 眼睛崇拜 艺术风格 | 青铜纵目面具、眼形器等,与古埃及的“荷鲁斯之眼”及近东文明的眼睛崇拜存在观念上的相似性。青铜人像庄严肃穆、突出双眼的特点,与近东雕像艺术风格一致。 |

交流通道与本土化

南方丝绸之路:研究者们认为,存在一条以四川为重心,经云南、缅甸至印度、中亚的“南方丝绸之路”(也称“蜀身毒道”)。三星堆出土的印度洋海贝和可能来自南亚的象牙,正是这条贸易路线存在的有力证据。一些文化因素(如青铜雕像、权杖、神树等)可能从西亚向南传播至印度地区,再通过这条通道进入蜀地。

青铜之路:与“丝绸之路”相对应,可能存在一条青铜技术与资源流通的“青铜之路”。铅同位素示踪研究显示,三星堆部分青铜器的矿料与江西、安徽等地古矿源关联,同时古蜀地也可能从云南、中亚等地获得青铜原料,这共同暗示了一个上古时期的金属资源贸易网络。

重要的是,古蜀人并非简单的模仿者。他们将这些可能的外来元素与自身强大的文化传统和宗教信仰相结合,创造出了独一无二的三星堆青铜文明。例如,黄金面具和金杖在古蜀可能被赋予了新的神权和政治含义,服务于其独特的神权政治体系。

总 结

目前,“三星堆青铜器直接来源于西亚或埃及”的观点缺乏决定性的证据。更合理的图景是:三星堆文明通过“南方丝绸之路”和潜在的“青铜之路”,与广大外部世界存在着物质、技术和观念上的交流。古蜀人以开放包容的态度,吸收、改造并升华了这些外来因素,将其熔铸成自身辉煌文明的组成部分。正是这种兼具地域特色与世界关联的特性,使得三星堆文明如此迷人。

但是,黎海超教授等在《考古学集刊》发文[“成都平原先秦时期铜器生产体系研究.2025(1):155-184]:通过对成都平原200多件铜器全面的成分及铅同位素分析,结合全新的微量元素和铅同位素分析方法,初步复原了成都平原先秦时期铜器的生产体系。成都平原先秦时期存在本土和外来两条铜器生产脉络。外来脉络以三星堆祭祀坑的一部分铜器为代表,技术水平高。本土脉络在商时期以金牛、青羊地点的低质量小件铜器为代表,其后发展到西周时期以金沙遗址为代表的铜器,再到东周成熟的巴蜀系铜器。两条铜器发展脉络在技术、原料上完全不同。三星堆祭祀坑部分铜器到金沙铜器仅是文化上的继承,生产脉络分属于外来和本土,由此可以理解金沙铜器“衰落”的原因。

什么是“青铜之路”,与丝绸之路的关系如何?

什么是青铜之路?

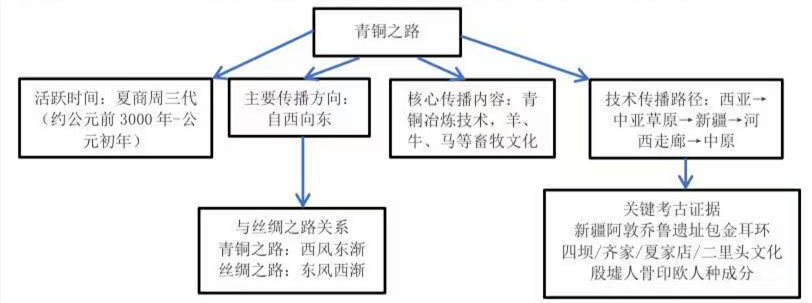

青铜之路是上古时期欧亚大陆东西方文化交流通道,活跃于夏商周三代,主要传播青铜冶炼技术及畜牧文化。这个概念是2004年提出的,传播路径是从西亚经中亚草原进入东亚。

青铜之路与丝绸之路是相辅相成的概念,青铜之路活跃于夏商周三代,丝绸之路繁忙于汉唐宋元时代,方向相反但相互关联。青铜之路主要是“西风东渐”,而丝绸之路主要是“东风西渐”。

青铜之路传播的不仅是青铜技术,还包括羊、牛、马等畜牧物种的扩散。这些技术传播是复合性的,形成了完整的技术体系。

在考古证据方面,新疆阿敦乔鲁遗址出土的包金耳环证实了传播路径,体质人类学研究也显示新疆和殷墟人骨中存在印欧人种成分,二里头文化等是东亚最早进入青铜时代的考古学文化。

青铜之路的文化影响,关键是促成了玉文化与金属文化融合,形成中华文明“玉魂金魄”特征,即“金玉交响曲”。

因此,“青铜之路”指的是上古时期欧亚大陆东西方之间文化交流与技术传播的通道,它与我们熟知的“丝绸之路”在时间和传播方向上形成了有趣的时空交替与互补。“青铜之路”全貌可以通过附图来汇总其核心信息:

附图 “青铜之路”全貌图

“青铜之路”与“丝绸之路”的关系

时空交替与互补:“青铜之路”主要活跃于夏商周三代(约公元前3000年-公元初年),传播方向以自西向东为主,可视为“西风东渐”。而“丝绸之路”则繁忙于汉唐宋元时代,主要由东向西传播丝绸与定居农业文化,可谓是“东风西渐”。

诱发与承接:在很大程度上,“青铜之路”诱发了“丝绸之路”,而后“丝绸之路”取代了“青铜之路”。两者共同描绘了欧亚大陆文化交流的壮丽图景。

主要传播内容与影响

“青铜之路”并非仅传播青铜技术,它是一个复合的技术与文化体系:

青铜冶炼技术:青铜冶炼技术及其器物是“青铜之路”上由西向东传播的核心内容。东亚地区大约在四千年前进入青铜时代,其标志是古墓沟文化、四坝文化、齐家文化、朱开沟文化、夏家店下层文化和二里头文化等遗址中出土的青铜器。需要注意的是,当青铜技术传入东亚后,特别是在商周时期,中原地区发展出了独特的青铜礼器制作巅峰,并形成了范铸法等独特工艺。这表明古代中国在吸收外来技术后,进行了卓有成效的本土化创新。

畜牧物种及相关技术:“青铜之路”上,羊、牛、马等畜牧物种的传播与青铜冶炼技术的扩散形成了复合技术体系。这些动物的传入,深刻影响了东亚地区的生产、生活方式。

东西方文化的融合:“青铜之路”将东亚纳入了以西亚为中心的古代世界体系。它促成了东亚本土的玉文化与外来金属文化的融合,形成了中华文明独特的“玉魂金魄”特征。这种融合体现在后世诸如“金声玉振”“金缕玉衣”等词语和器物中,甚至在北京奥运会的“金镶玉”奖牌设计上也得到了延续。

重要证据与研究意义

“青铜之路”的概念得到多学科证据的支持:

考古学证据:例如,新疆阿敦乔鲁遗址出土了约4000年前的包金耳环,为青铜之路的传播路径提供了实物证据。四坝文化、齐家文化晚期、夏家店下层文化与二里头文化被考古证据显示为东亚最早进入青铜时代的考古学文化。

体质人类学证据:对新疆青铜时代遗址与殷墟殉葬遗骨的研究表明,其中存在印欧人种成分,这为东西方人群的迁徙与交流提供了直接证据。

语言学等其他证据:一些研究通过对上古汉语和印欧语的比较,也发现了一些有趣的联系,为进一步探索东西方交流提供了线索。

理解“青铜之路”,有助于我们认识到欧亚大陆东西方交流源远流长,远早于丝绸之路。它展现了上古时期人类迁徙、技术传播与文化交融的宏大画卷,对于理解中华文明的形成具有开放性和包容性至关重要。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1508181.html?mobile=1

收藏