引 言

杨振宁先生曾多次在演讲中,对比他在中国西南联大学到的推演法,与在美国芝加哥大学掌握的归纳法,并将自己在物理学上的成就,很大程度上归功于这两种思维方式的融合。

附表 杨振宁先生获得推演法与归纳法的学习经历与影响

维度 | 推演法 (西南联大) | 归纳法 (芝加哥大学) |

思维路径 | 从已知的普遍原理和最高深的原则出发,一步步逻辑推演至具体现象和应用。 | 从新的实验现象和具体问题出发,通过分析归纳出新的理论或规律。 |

训练重点 | 奠定扎实的理论根基,构建完整的知识体系,学习过程系统而完整。 | 培养面对新现象的探索能力和科学直觉,敢于提出甚至是不成熟的假设。 |

代表人物 | 吴大猷、王竹溪等西南联大教授。 | 费米 (Enrico Fermi)、泰勒 (Edward Teller) 等芝加哥大学教授。 |

成就大师的治学方法

杨振宁先生认为,他非常幸运地先后接受了这两种不同哲学的训练,并汲取了各自的精髓:西南联大的推演法为他打下了极为坚实和系统的理论物理基础。这使他在24岁初到芝加哥大学时,就已经“熟悉所有的现代物理”。

芝加哥大学的归纳法则训练了他从复杂现象中捕捉和提炼科学问题的能力。他特别提到,泰勒教授虽然每天会产生大量错误的想法,但他不怕犯错、勇于探索和讨论的态度,对自己是极大的启发。

除了对推演法和归纳法的精辟论述,杨先生还分享过其他重要的治学经验:

1. “宁拙毋巧,宁朴毋华”:这是杨振宁最喜欢的一句格言,代表了他的治学态度。他反对投机取巧,强调做学问必须诚实、脚踏实地,甘于下“笨功夫”。无论是他花费20个月做实验物理的经历,还是与李政道为推导宇称不守恒所做的反复推演,都体现了这种扎实的“拙劲”。

2. 重视“渗透性”学习法与同行讨论:杨振宁指出,中国传统的“知之为知之,不知为不知”的哲学,有时会让人对陌生的新知识望而却步。他提倡“渗透性”学习法,即即使不完全懂,也要多去听、去接触,许多知识会在这个过程中不知不觉被吸收,最终“忽然一下子了解”。同时,他也极力推崇与同行的激烈辩论,认为这是深入学习的极好机会,他在西南联大时与黄昆、张守廉的“三剑客”式辩论就让他受益匪浅。

3. 建议年轻学者大小题目结合:当被问及年轻研究者应该做大事还是小题目时,杨振宁转述了他的老师费米的建议:多做一些小题目。这并非不鼓励远大的志向,而是因为通过解决各种小题目,可以积累不同的经验,这些经验终将汇聚起来,成为解决重大问题的基石。

演绎法与归纳法对创造性的不同影响

那么,在学术研究或者学习过程中,哪种方法更有利于创新?杨振宁先生的亲身经历,为我们提供了一个完美的分析案例。

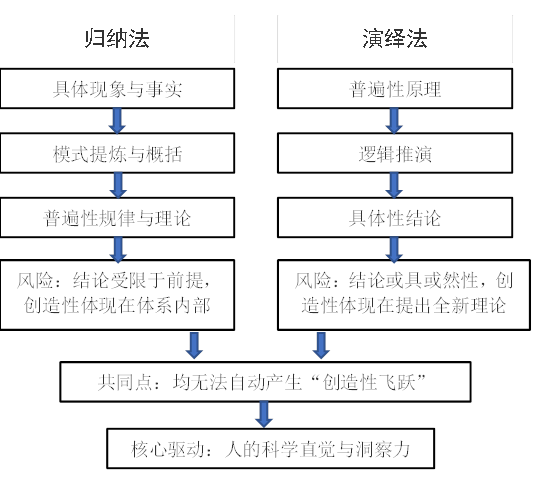

演绎法和归纳法对创造性的影响,可以从其思维路径、风险和应用场景来深入理解。为了更直观地展示,我们可以通过以下流程图来看清它们在创造性过程中的不同角色与风险:

附图 演绎法和归纳法与创造性的关联

1. 演绎法:体系内的严谨与“天花板”

演绎法的创造性,主要体现在体系内部的严谨、精确与深刻。

理论体系的构建:从少数几个公理出发,通过严密的逻辑推演,构建出宏伟而自洽的理论大厦。如欧几里得几何学,或杨振宁研究的规范场论,其创造性体现在架构的完整性与数学之美。

新预测的提出:从一个理论出发,通过推演得出一个尚未被观察到的结论,从而指引实验方向。例如,麦克斯韦方程组预言了电磁波的存在,狄拉克方程预言了正电子的存在。这种“先有理论,后有事实”的预见,是演绎法极高的创造性体现。

思想实验的进行:爱因斯坦是这方面的巨匠,他通过对相对论原理的演绎,构思出“追逐光束”“升降机”等思想实验,从而颠覆了人们对时空的认知。

对创造性的限制:演绎法的最大风险在于,其结论的正确性完全依赖于前提的正确性。如果前提错误或不完备,整个推演大厦就可能倾覆。更重要的是,纯粹的演绎法难以产生颠覆性的、范式级别的革命,因为它本质上是在既有框架内进行精耕细作。正如杨振宁在西南联大打下的基础,是“站在巨人的肩膀上”,但要想成为新的巨人,还需要另一种视角。

2. 归纳法:从现象中“无中生有”的突破

归纳法的创造性,则体现在“从0到1”的原创性、突破性和冒险精神。

发现新规律:这是归纳法最核心的创造性所在。它直面纷繁复杂、甚至看似矛盾的自然现象,从中提炼出简洁而统一的规律。例如,开普勒通过第谷详尽的观测数据,归纳出行星运动三大定律;杨振宁和李政道也是从梳理“θ-τ之谜”等一系列实验现象中,大胆归纳出“宇称不守恒”这一革命性结论。

提出新假设和猜想:面对新现象,当旧理论无法解释时,归纳法鼓励科学家提出哪怕是“不成熟”的、粗糙的假设。泰勒教授的风格就是典型——不怕犯错,先提出想法再说。这种“试错”过程本身就是创造性的温床。

催生新范式:归纳法往往是从旧理论的“例外”和“反常”中起步,最终可能催生全新的研究范式和理论体系,推动科学的革命性进步。

对创造性的限制:归纳法的风险在于其结论的“或然性”——即我们无法保证归纳出的结论是绝对真理。著名的“黑天鹅”现象就是例证:即使你观察了上千只白天鹅,也不能归纳出“所有天鹅都是白色的”这一绝对真理。过度依赖归纳,也可能导致思路分散,难以形成深刻的理论体系。

融合:创造性思维的巅峰

正如杨振宁的成功所揭示的,最高的创造性往往来自于两种思维方式的融合与循环。

归纳为演绎提供新前提:通过归纳法从实验中发现新规律(如宇称不守恒),这为后续的演绎法提供了全新的、更正确的前提和起点。

演绎为归纳提供深度和预见:从新归纳出的理论(如规范场论的思想)出发,进行演绎推演,可以建立更完善的理论体系,并做出新的预测,接受实验的进一步检验,从而开启新一轮的归纳。

简而言之,最伟大的科学创造,往往始于归纳法的“大胆假设”,成于演绎法的“小心求证”。它们共同构成了科学探索中“创造性飞跃”的双翼。缺乏演绎的归纳,可能流于浅薄;缺乏归纳的演绎,则容易固步自封。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1507380.html?mobile=1

收藏