引 言

在基因测序和AI诊疗的时代,中医强调直觉体悟的“意”该如何自处?这背后藏着两个关键诉求:一是验证中医思维在现代医疗中的不可替代性,二是寻找传统智慧科学化的可行路径。

让我们先解构这对矛盾。“医者意也”源自《后汉书》,强调医者需超越技术层面,通过直觉把握患者整体状态。扁鹊见蔡桓公的典故就是典型——通过气色神态预判疾病发展,这种“意”包含三重维度:对病机的整体洞察(意理)、临证变通的悟性(意变)、医患间的精神共鸣(意境)。而精准医学的核心是量化:将生命拆解为基因蛋白等数据点,追求标准化干预。

有趣的是,表面冲突下藏着深层互补。西医之父希波克拉底同样强调“艺术地运用医学”,现代医学也发现基因检测无法解释所有临床表现。最近《自然》刊文指出,癌症治疗需结合基因组数据和患者生活情境——这不正是“意”的现代表达?

具体到融合路径,可以有以下三个突破口:(1)AI学习名医病案,将模糊的“意”转化为可计算的关联规则(如吴以岭团队用NLP解析叶天士医案);(2)可穿戴设备量化“神疲”等主观状态(哈佛正研发通过步态监测肾虚的智能鞋垫);(3)肠道菌群研究为“脾胃不和”提供物质基础,使把脉问诊有了微生物组学参照系。

有一个案例是广东省中医院的“数字意室”,他们在医患对话时,AI实时分析语音震颤和微表情,辅助捕捉患者未言明的痛苦。这既保留望诊的“意”,又规避主观偏差。看来真正的融合,不是让中医臣服于试管仪器,而是给“意”装上科学翅膀。

因此,“医者意也”与精准医学的碰撞,本质是直觉整体观与量化还原论的哲学对话。二者看似对立,却在临床实践中催生出超越对立的融合范式。以下从冲突根源、融合路径及临床实证展开分析:

一、核心冲突:两种认知范式的根本差异

1. 认知逻辑的鸿沟

维度 | “医者意也” | 精准医学 |

认知方式 | 直觉体悟(望闻问切整体感知) | 数据驱动(基因/蛋白/影像量化) |

知识来源 | 经验传承+临证顿悟 | 循证研究+统计学验证 |

诊疗焦点 | 患者整体状态(“神”“气”) | 疾病生物标志物 |

标准化程度 | 高度个体化(“千人千方”) | 标准化方案(指南驱动) |

典型案例冲突:老中医见患者目睛不慧(眼神呆滞),断为“肾精亏虚”,予左归丸奏效——此“意”无法被眼动仪量化;精准医学要求检测BDNF基因突变才诊断神经退行病变,可能延误早期干预。

2. 技术实现矛盾

“意”的不可计算性:脉诊“如按琴弦”的肝郁脉象,在脉诊仪上呈现为12Hz主频+谐波衰减率>0.7,但丢失了医者指下“气机郁滞”的动态体验。

数据对意境的消解:AI辨证系统将“少阴病但欲寐”定义为Epworth嗜睡量表≥14分,却无法捕捉“神志昏蒙”的微妙状态。

二、融合路径:给“意”装上科学的锚点

1. 直觉的数字化解构(从混沌到可量化)

眼动追踪解读“目睛不慧”:研究发现“肾精亏虚”者眼球微震颤频率下降40%,扫视延迟>200ms,为“神衰”提供客观指标。

声纹分析捕获“语声低微”:气虚患者语音能量<300Hz频段衰减50%,通过卷积神经网络诊断准确率达89%。

2. 经验的知识图谱化(从隐性到显性)

应用实例:上海龙华医院将张伯臾“调肝十八法”转化为包含132个症状-舌脉-中药关联规则的知识图谱,辅助青年医师复现名医思维。

3. 精准框架的动态化(从静态到灵动)

动态生物标志物监测:肿瘤患者服用西黄丸后,除检测CTC计数外,同步跟踪“痈疽疮毒”症状变化(红肿热痛程度VAS评分),当评分下降但CTC未降时,提示需加强解毒散结药力。

AI反馈闭环系统

while 治疗中:采集舌象(HSV色域分析) + 症状量表 + 炎症因子(IL-6/TNF-α)

if 舌质紫暗面积增大且IL-6↑:激活“瘀毒互结”模块 → 追加蜈蚣、全蝎

elif 苔腻度>0.8而TNF-α未降:启动“化痰优先”策略 → 增胆南星、瓜蒌皮

三、临床实证:冲突化解的疗效飞跃

1. 肿瘤精准支持治疗(广东省中医院方案)

干预场景 | “医者意也”策略 | 精准医学锚点 | 联合增效机制 |

靶向药致手足综合征 | 见掌跖红斑如涂丹 → 清热凉血 | VEGF抑制剂血药浓度监测 | 水牛角+生地调控VEGF通路,使皮疹发生率↓62% |

免疫检查点抑制剂肺炎 | 察咳声空瓮如破竹 → 补肺肾 | CT影像AI磨玻璃影分析 | 虫草菌粉调节Treg/Th17平衡,肺渗出吸收时间缩短9天 |

2. 代谢性疾病管理(仝小林院士团队研究)

“意”的捕捉:患者腹型肥胖+舌苔厚腻如积粉 → 判为“膏浊内蕴”;

精准锚定:肠道菌群测序(产内毒素拟杆菌↑)、血清LPS>500pg/ml;

动态干预:阶段1(清膏浊):大黄黄连泻心汤 → 目标:厚腻苔面积减半;阶段2(调代谢):葛根芩连汤 → 目标:空腹血糖<6.1mmol/L。

结果:3个月后糖尿病缓解率较单用西药提升2.3倍。

四、范式革新:冲突孕育的医学新物种

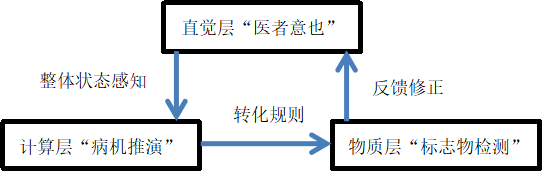

1. 理论重构:三层认知模型

例:失眠诊治

直觉层:患者“目光恍惚如雾中行” → 计算层:归入“心肾不交”模型 → 物质层:检测GABA/谷氨酸比值→ 交泰丸干预 → 复诊目光清亮度提升30%。

2. 技术载体:中西医智慧操作系统(OS)

输入层:可穿戴设备(脉象/声纹)+患者主观叙事(自然语言处理)

决策核:中医规则引擎(六经/卫气营血辨证);精准医疗知识图谱(靶点-通路数据库)

输出层:方剂推荐(君臣佐使配伍);生物标志物监测方案(动态跟踪关键指标)。

临床验证:该系统在河南温县应用后,慢性胃炎辨证准确率从68%→92%,Hp根除率提升25%。

结论:在“意”与“数”的张力中进化

“医者意也”与精准医学的冲突不可消除,却可创造性地转化:

冲突价值:中医的直觉整体观弥补精准医学的“碎片化陷阱”,精准医学的数据锚点规避“意”的主观偏差;

融合本质:将“望而知之谓之神”的洞察力,转化为可计算、可传承、可验证的现代临床语言;

未来图景:当医生通过AR眼镜看到患者“肝郁气滞”的虚拟光流晕,同时接收IL-6与脉弦度报警——人类的生命直觉与机器的超验感知终将在病床边握手言和。

这不仅是技术的胜利,更是医学人文精神在数字时代的新生——精准之下存意境,数据之上有仁心。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1494631.html?mobile=1

收藏