博文

获得中医生理学、病理学、药理学认识的逻辑缺陷及实证短板

||

引 言

中医基础理论的逻辑缺陷和实证短板是一个相当深刻的中医理论核心问题,这不是否定中医价值,而是直指认识论层面的软肋。

中医理论构建确实存在三大缺陷键:首先是类比推理的过度延伸,比如五行学说将肝木与春天、青色等强行关联,缺乏生物学依据;其次是理论闭环导致可证伪性缺失,像“肾虚”可以解释从脱发到腰酸的所有症状;最棘手的是整体观带来的操作化困难,无法像西医那样分离变量做对照实验。

在实证短缺方面,传统中医依赖个案经验,无法形成普遍规律。现代研究试图用分子生物学解释“气”,但把“气”等同于ATP或神经递质显然过于简化。复方药理研究更是陷入两难——拆解单药就失去配伍意义,不拆解又说不清机制。

其实,最根本的矛盾在于:西医研究“病”,中医关注“证”。当用西医的实证标准衡量中医时,就像用秤量温度般错位。但若完全放弃实证,中医又会沦为玄学。这或许需要发展第三种研究范式,比如用复杂系统理论建模“证候”的动态演变,用AI挖掘海量医案中的隐藏规律。

或许这些缺陷不等于无效。青蒿素的发现证明传统智慧蕴含价值,但需要现代方法提炼。中医要真正突破,可能需要敢于重构理论内核,不仅是包装旧概念。

中医生理学、病理学、药理学的认识体系存在深刻的逻辑学缺陷与实证短缺,这是其与现代科学接轨的核心障碍。这些缺陷既源于传统认知方式的局限,也受制于技术发展的历史条件,其根本矛盾在于整体性、功能性思维与还原性、实体化验证之间的断裂。以下从逻辑缺陷、实证短板及深层根源三个维度解析:

一、逻辑学缺陷:三类结构性矛盾

1. 类比推理的过度延伸:从“象思维”到逻辑跳跃

表现:将自然现象(如五行:木火土金水)直接映射人体功能(肝心脾肺肾),缺乏生物学中介论证;用政治隐喻解释生理(如“心为君主之官”),混淆社会结构与生物结构。

缺陷实质:违反同一律——自然属性(木曰曲直)与人体功能(肝主疏泄)不属于同一逻辑范畴,却强行建立因果关系。

后果:理论自洽但无法证伪,如“肝郁乘脾”可解释任何消化系统症状。

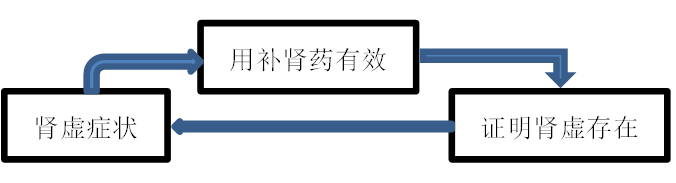

2. 循环论证的理论闭环:自解释系统的僵化

典型模式:

案例:用“六味地黄丸治疗腰膝酸软有效”证明“肾虚导致腰膝酸软”,但未排除安慰剂效应或其他生物学机制(如椎间盘退变)。

缺陷实质:违反充足理由律——将疗效作为病因存在的唯一证据,未设置对照与排除混杂因素。

3. 整体观下的变量混淆:多因一果的归因困境

表现:“脾虚”可同时解释腹泻、乏力、浮肿、出血等症状,但未明确各症状间的独立因果链;复方中药(如四物汤)同时调节造血、免疫、血管功能,无法区分何种成分作用于何种靶点。

缺陷实质:违反因果律的明晰性原则——将多维功能变化归因于单一抽象概念(如“气虚”),导致干预目标模糊。

二、实证短缺:四重证据链断裂

1. 生理学:功能模型缺乏实体支撑

中医概念 | 宣称功能 | 实证短缺表现 |

气 | 推动血行、温煦机体 | 无法检测“气”的物质载体或能量形式 |

经络 | 运行气血、联系脏腑 | 解剖学无对应结构,fMRI未发现特异信号通路 |

三焦 | 水液代谢通道 | 无法定位实体器官或组织学结构 |

核心问题:功能性概念(如“气化”)无法转化为可测量的生物学实体。

2. 病理学:病机描述难以操作化

案例:痰瘀互结的理论表述——痰浊与瘀血相互搏结,阻滞经络

实证困境:无法界定“痰浊”的分子组成(是脂蛋白?免疫复合物?)

未建立“瘀血”与“痰浊”相互作用的动物模型

诊断依赖主观舌脉(舌紫暗/苔腻),缺乏客观金标准

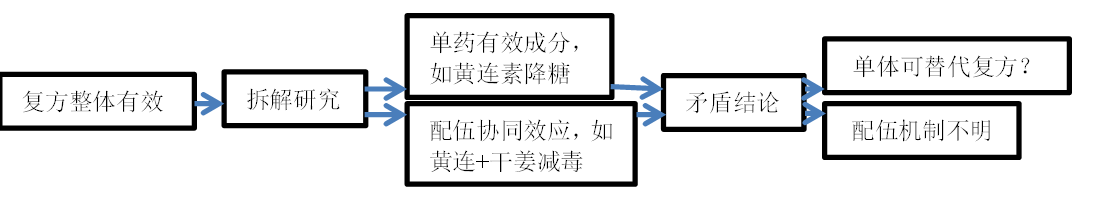

3. 药理学:复方机制黑箱与疗效归因模糊

矛盾焦点:

数据短板:80%中药复方未完成系统药理研究(来源:《中国中药杂志》2023),仅12%经典方剂(如安宫牛黄丸)明确关键成分-靶点-通路作用链。

三、深层根源:方法论与历史情境的双重制约

1. 前科学时代的认知局限

技术工具缺失:古代缺乏显微镜、生化检测、影像技术,只能依赖宏观观察(望闻问切)构建理论。

知识生产逻辑差异:中医采用“经验归纳+哲学推演(取象比类)”;现代科学采用“假说演绎+实验验证”。

2. 整体论与还原论的范式冲突

维度 | 中医生理/病理/药理 | 现代生物医学 |

研究对象 | 整体功能状态(如“阴阳平衡”) | 分子-细胞-器官的实体结构 |

解释逻辑 | 关系网络模型(脏腑生克) | 线性因果链(基因→蛋白→表型) |

验证方式 | 临床疗效反推理论 | 受控实验分离变量 |

3. 现代研究的方法论错配

简单还原陷阱:将“肾精”等同于睾酮水平,忽略其涵盖生长、发育、免疫的多维内涵。

静态模型局限:RCT要求固定方药,但中医需随证加减,导致“真实疗法”无法被标准化研究。

四、突破路径:在批判中重建科学基础

1. 逻辑修正:构建可检验的理论框架

将类比转化为假设:例如,将“肝木克脾土”转化为“心理应激(肝郁)→ 肠屏障损伤(脾虚)”假说,通过CRH受体拮抗剂实验验证。

打破循环论证:建立独立于疗效的“证候”诊断标准(如肾虚=HPA轴功能减退+代谢率降低+特定基因表达谱)。

2. 实证补缺:四维证据链整合

证据层 | 解决方向 | 案例进展 |

结构证据 | 经络可视化 | 近红外光谱发现针刺后组织氧代谢增强带 |

功能证据 | “气”的能量代谢测量 | ATP合成速率与“气虚”评分负相关 |

机制证据 | 复方网络药理学 | 清开灵注射液通过TLR4/MyD88/NF-κB抗炎 |

临床证据 | 真实世界研究+患者报告结局 | 针灸改善癌痛效果优于假针刺(JAMA 2020) |

3. 范式创新:复杂系统科学介入

系统生物学重释整体观:将“脾主运化”定义为“肠道菌群-代谢物-免疫轴”稳态网络,用多组学(宏基因组+代谢组+免疫组)量化失衡状态。

AI驱动动态建模:输入症状、舌脉、生化指标 → 输出“证候”演化预测模型(如从“肝郁”到“化火”的概率路径)。

结论:缺陷是历史的烙印,而非价值的终结

中医生理、病理、药理的认识缺陷,本质是前科学时代整体性思维在实证科学语境下的暴露。这些逻辑短板与实证短缺使其面临现代医学的严峻挑战,但并非不可逾越。逻辑缺陷需通过假设演绎法重构理论,将隐喻转化为可检验模型;实证短缺需借力多组学、影像学、AI填补证据鸿沟;深层矛盾呼唤复杂系统科学架接整体与还原的认知断层。

唯有直面缺陷,在批判性继承中推动中医理论的科学化范式革命,才能使其真正融入未来医学——既保留“天人相应”的生态智慧,又具备“分子靶点”的精准力量。这不仅是中医的自我超越,更是对人类生命认知维度的拓展。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1493996.html

上一篇:从湿热、肾虚、瘀血的实证历程,看中医概念的科学化瓶颈

下一篇:中医学理论是否需要与现代科学接轨?