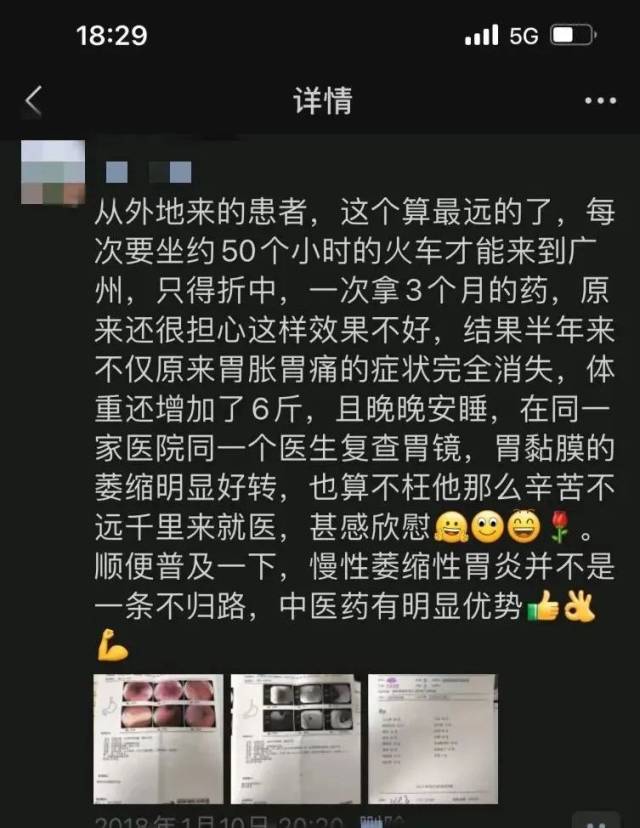

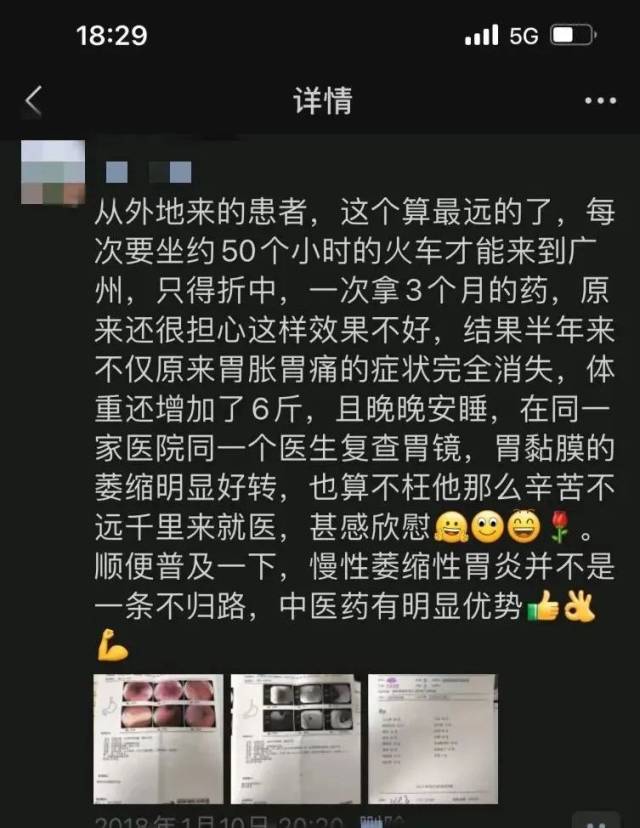

一手中医,一手内镜,脾胃病科是一个靠两条腿走路的科室。一方面,中医特色对调节胃肠功能具有显著优势,需要回到古中医上,学懂弄通人体这一系统工程;另一方面,消化内镜是重要的技术支撑,医生要向现代医学学习先进技术。科室一直践行着“宜中则中宜西则西”的治疗原则,这对医生来说提出了更高的要求,那就是——中西医两套方案都要懂、都要擅长、都要精通。

“中医是中医院的灵魂,中医院的医生应当守住中医的初心。”在张北平看来,“身为中医人,当有中医魂。”做了大科主任以后,她更注重带领整个团队学术上的发展,其中最重要的一点就是围绕主攻病种,回到中医经典、名医大家当中,去挖掘升华中医理论,形成行之有效的中西医组合方案,在治愈病人的过程中发挥中医药优势。在她的带领下,科室创新现代中医理论,传承创新“伏毒”理论指导肠道复发性疾病的诊疗,形成了有效的诊疗方案及系列院内制剂,并因此获得广东省科技进步奖二等奖、中国中西医结合科学技术奖二等奖;同时在中西结合方面不断创新,率先倡导并践行医镜融合、筛-诊-治-防一体化的中西医结合消化道癌防治新模式,赢得同行高度评价。科室里90%的医护是学中医出身,本着一颗对中医的赤子之心,大家一起在治愈病人的过程中不断学习、不断提升、不断展现中医魅力。她自己也是如此。

“中医就是要活到老学到老。”张北平说。曾经,张北平坚持字字句句研读教材,记忆整本书的内容,最终以第一名的优异成绩毕业。直到现在,她依然好学不倦,近三年来正坚持跟师学习,在自己的中医道路上继续修行。张北平认为,“惟有学而不厌的先生,才能教出学而不厌的学生。”“想把中医学好,真正要走的是格物致知的道路。不仅仅是学会怎么看诊怎么用药,更是要融合百家,要在学习《易经》《道德经》《黄帝内经》之后,自己去观察天文地理这些自然现象,去感悟中国古代先贤认识世界的这样一种方式,从而推及到治病救人上。如果说这些我们不太懂,中医肯定就提升不到一个道的高度。这个需要时间去感悟。大学时候读这些经典书目往往只是点读,到现在,发觉就需要通篇去读。可能一开始不太理解,但是读过以后就会留有痕迹,可能在某次治病过程中让你突然灵光一现。”

“哪有什么天才,不过都是刻意练习”

紧跟现代医学前沿,提升综合服务能力,掌握好消化内镜技术是脾胃病科医生的必修课。“很多学中医的人也许会存在一定的自卑心理,觉得自己在手术操作上技不如人,可能比纯西医医生要差。其实不是这样的。”张北平说道。

为了尽可能快速地挽救患者生命,张北平主任带领团队建设消化内镜急诊绿色通道,一方面对于消化道出血患者,采取24h内镜随叫随到服务,尽量首先采用内镜技术紧急救治,尽快解除生命危险,追求病人利益最大化。现在,广东省中医院消化道出血绿色通道建设非常成熟,将该消化道出血死亡率的控制在1%以下,且内镜一次性救治成功率达95%以上。因此,医院也于2019年获得中华医学会急诊医师分会颁布的“危险性上消化道出血救治示范基地”。同时,张北平带领团队积极开展消化道梗阻性疾病的急诊介入治疗,例如结直肠癌合并的急性消化道梗阻的支架置入术、胆道胰腺梗阻的ERCP术等,做到及时解除可致命性梗阻,为后续治疗创造条件。

为了跟上现代医学技术发展,2007年,张北平先后到南方医院、瑞金医院、东方肝胆医院学习ERCP技术(经内镜下逆行胰胆管造影术)并回院带头扩大规模开展,在医院培养了一批青年人才,现该院ERCP—乳头插管成功率98%的效果,极大地满足了肝胆胰腺外科及急诊病人的需求。

2014年,张北平又到日本进修学习规范化的内镜操作及消化道早癌诊治技术,回院推行规范化的胃肠镜术前准备、胃肠镜检查,开展消化道早癌的筛查,树立消化道早癌的早筛-早查-早诊-早治的专科工作理念。

“哪有什么天才,不过都是刻意练习。我会要求自己把每一台手术做到尽可能完美。”回顾自己在消化内镜技术上的不断精进,张北平总结,“美国佛罗里达州立大学心理学家安德斯·艾利克森曾经写过这样一本书,《刻意练习》。书中举了非常多的例子,国际象棋大师、顶尖小提琴家、运动明星、记忆高手、拼字冠军、杰出医生等等无不是从新手修炼为大师。我们都以为天才源于天赋,事实不过源于专业研究领域上日复一日的刻意练习。大家应该好好读读这本书,这是我迄今为止发现最为强大的学习方法,也深深地震撼并且一直影响着我。”因此,张北平要求科室里的年轻医生每天分享典型病例,看看经典的手术视频,学会模仿、反复练习,追求卓越。

“如果你觉得不快乐,就请读读苏东坡”

“苏东坡是我的最爱。”在采访过程中,张北平笑言,她对苏东坡的生平、诗词和思想如数家珍。

苏东坡少年得志,头角峥嵘,中年之后命途坎坷,几番被贬,饱受牢狱之苦,却仍是个“不可救药的乐天派”,写下诸如“大江东去,浪淘尽千古风流人物”的豪言壮语、“却道,此心安处是吾乡”的慰藉之言、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的潇洒淡然词句……每每读到,张北平都有近欲流泪的敬佩和感动。

苏东坡一辈子大起大落,但从来没有沉沦。年近六旬被贬谪到海南儋州这样的蛮荒之地,一无所有,也依然不改乐观本色,不仅教会村民挖井取水,减少疾病发生,还大力推行文化教育,培养登科学子,为海南的民生、文教作出巨大贡献。在张北平看来,“这样的人非常了不起,他每走到一个地方,就会让这个地方发光,让这座城市因为他变得更加优秀。”她同时也看到了苏东坡身上浓厚的人情味,更加坚定了她坚持做一个心里面有爱的、敢担当的、利他的医生的信念感。

每次,老人家来看病,张北平总会摸摸她的手或者拍一拍他,把老人家当小孩子一般安抚,让他们感到安心。印象最深的是有一次,一位肾衰晚期合并消化道出血的高龄患者,住在张北平主任所管的脾胃病科,她在迷迷糊糊地醒过来时同自己女儿对话——

“我住在哪里呀?”

“在省中医。”

“是不是张北平管我?”

“是张主任管你。”

“那好,那我就放心了。”

在张北平的诊室里,有的病人也说:“我来见你一下,我就好了一大半。”“其实我现在挺好,照着吃药也好,但我觉得来看你一眼我会更好。”每当这种时候,可贵的信任往往让张北平的心里有更多无言的感动和力量。

“苏东坡是我们读书人的精神食粮。”张北平兴致盎然地说道:“人一辈子总会经历低谷的时候,我们在低谷中应该怎么样去修行自己?这也是我们要向苏东坡学习的地方。我认为,支撑苏东坡走下去的不仅仅是他洒脱、豁达的心态,还有他的诸多兴趣爱好,比如他非常爱吃,东坡肉、东坡肘子、东坡豆腐都因他著名,而且琴棋书画也都会。如果我们像他一样,把自己修炼得更加多面向,那么在低谷的时候也可以自己治愈自己。正所谓‘人生为何不快乐,只因未读苏东坡’,如果你觉得不快乐,就请读读苏东坡。”张北平推荐大家读读《苏东坡传》,背背苏轼诗词,让自己无论身处何种境地,都有快乐的能力。

“运动和读书,总有一个在路上”

正是受苏东坡的影响,张北平在忙碌之余也更加关注自己的生活,她说,“运动和读书,总有一个在路上。”除了每周的瑜伽锻炼,她也一直保持着阅读的习惯。

学生时代,张北平追求一字一句精读,从头到尾背下来,当时应付考试很有用,后来却发现,这并不是一种完全正确的阅读方式,应该有重点地精读。她分享道:“大部分医学生可能觉得要学现代医学,要学中医,还要涉猎社会医学、逻辑学等等,要读的书太多了,没有时间。这其实是怎么分配的问题。最重要的是利用好碎片化时间,把时间分配好。我觉得最好的两个时间段,一个是睡前,一个是早上起来的时间。学生时候每天晚上10:30睡觉,早上5:30起床,需要记忆的东西往往在这个时间背诵效果最好。”

对于现在的张北平来说,读书更多的是潜移默化的影响,很多书不一定非要追求精读,泛读即可。就如三毛所说:“读过的书,哪怕不记得了,却依然存在着。在谈吐中,在气质里,在胸襟的无涯,在精神的深远。”现在的张北平喜欢读唐诗宋词,喜欢古典文学。在她看来,中医是在源远流长的中华文化中浸染出来的,中医学子也应加强文学修养,更好地理解儒释道和中国传统文化,才能更好地理解中医、读懂中医经典。她还喜欢读谢荣鹏的《首席医官》系列小说,从中观照自己的职业思维。

在采访的最后,张北平分享了《皮囊》里的一句话:“真正能给你撑腰的,是丰富的知识储备,足够的经济基础,持续的情绪稳定,可控的生活节奏,和那个打不败的自己。以后的日子去多长点本事,多看世界,多走些路,把时间花在正事上,变成自己打心底喜欢的人。”她希望,我们不仅要读书,还要去更多的地方,想要见更多的人,做更多的事,走出偏见,改变认知,做最美最好的自己。