博文

[转载]周雪光:科学理性正在制造一场“意义”危机

|||

来源:科学的历程 2025年05月10日 17:29 湖南

没有人会怀疑,过去几百年里,人类正身处一个科学的时代。

对于我们来说,科学不只是蒸汽机、发电机和计算机。在技术的背后,一种强烈的信念支撑着我们:科学的就是正确的,崇尚科学就是崇尚真理。一个人想要摆脱蒙昧、拥抱理性,首先就要拥抱科学。

这一信念逐渐成长为一种方法、一种标准、一种权威,从对自然世界的研究扩展到我们自身。我们有了经济学,有了政治学,有了各类社会科学;我们不甘心止步于诠释,更想用科学的力量建构一套理想的生活图景。

在20世纪,科学迎来了前所未有的繁荣,却也遭遇了前所未有的危机。一方面,两次世界大战造成的空前伤亡让时人意识到,科技并不一定总是造福人类,由此成为后现代思潮重要的导火索。另一方面,人类社会的复杂度在科学的指导下急剧膨胀,人们被纳入各种各样的身份、制度、话语、结构之中,成为理性的奴仆。人们反复追问自己存在的意义,不明白世上明明有那么多的目标,为什么自己依然深陷于空虚、迷茫与孤独。

精心设计的世界容不下田园诗,科学的繁荣本身,就是人的存在主义危机。

那么,如果科学不一定是真理,它又应该是什么?科学与人,到底是什么关系?我们该如何思考科学,又该如何“科学地思考”自己?

最新出版的这本《何为科学:科学是什么,科学不是什么》,或许能为我们提供一种答案。本书由三位顶尖学者合著,以跨学科的视野重新审视了科学发展进程中人类的“盲点”——对直接经验的排除,进而为科学危机提供了一条解释和解决的路径。

不同于一般的科学史研究,作者“怀着深深的忧虑”撰写了这本书,书中因而倾注了深厚的人文关怀,读起来精辟而不晦涩,多有振聋发聩之句。

本书在美广受赞誉,美国《科学》杂志评价本书为“一部极为重要的著作,有望成为经典”。而在中文版出版之际,本书也获得了多位学界泰斗的力荐。中国科学院院士、中国科协名誉主席韩启德称其“令人脑洞大开,击节称快”,中国人民大学荣誉一级教授刘大椿认为本书“深入探讨了此前众多科学哲学著作均未涉及的话题”,饶毅、陈嘉映、苑举正等著名学者专家亦给出了高度评价。

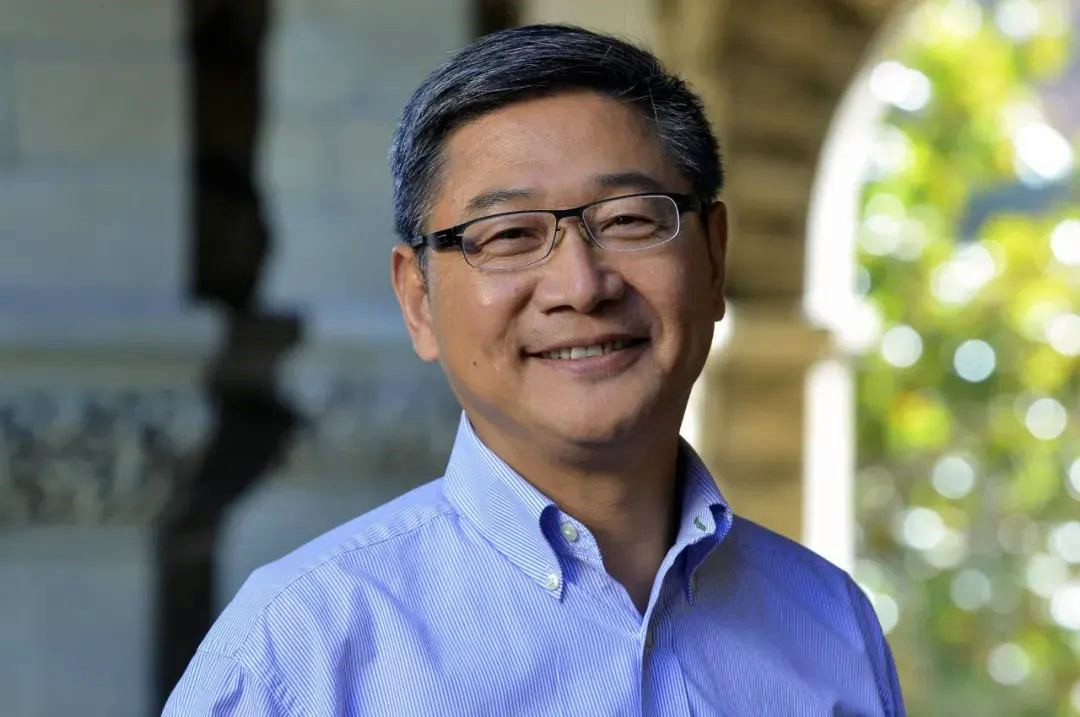

为了让大家更好地进入本书的问题域,阿信再次邀请到了斯坦福大学社会学系教授周雪光,以读书笔记的形式,为大家进行新书导读。

以下为周教授的笔记全文。

周雪光

做学术的人都听到过一个说法:学者一旦掌握了一个理论视角或方法,犹如手里拿到一个榔头,到处看到的都是“钉子”(适用的问题),都想尝试用手中“榔头”(理论或方法)敲打一番。同样地,如果学者脑子里有了苦思冥想的问题,那么,接触到任何书籍或话题,都会与自己思考的问题发生关联。学术研究即是新的研究问题与从已有知识结构、阅读或讨论等而来的新知识源发生关联,经碰撞而产生思想火花,拓展想象空间的过程。

不久前,我收到了由中信出版集团出版的《何为科学》的中文版译作。初步翻阅书目和提要之后,我感到这本书的主题与自己正在思考的问题密切相关,随即打开仔细阅读。按照以往习惯,我同时购买英文有声书,边听边读,相互映照,推动思考自己关心的问题,于是有了这篇读书笔记。(下面的引文来自中译本)

1 “盲点”:科学危机何以发生

本书的主题是,近代以来人类在科学道路上获得巨大成功,但同时孕育着危机:

科学的危机来自科学所附带的意义。有一种特殊的世界观被嫁接到了科学上,我们将这种世界观称为“盲点”。科学中存在一种主流哲学观念,它让数学抽象提升为真正实在,并由此贬低直接经验的世界。

这是我们所熟悉的科学主义,即认为科学具有高于任何其他认识的、最为权威、最为重要的知识;将科学与直接经验分割开来,以前者排斥后者。在我们生活的当代,这一世界观常常被标识为科学理性。

作者用“盲点”来描述这一谬误现象。“盲点”指认识所不能及之处,所谓“视而不见”是也。在科学发展过程中,人们因科学研究需要,将观察或感受到的事物加以抽象,进而用科学语言(数学、物理学、生物学)概括和刻画。在这个过程中,科学远离了人们的直接感受,被看作为独立于人们经验的客观事物,而人们的直接经验被排除在外,“盲点”由此而生。

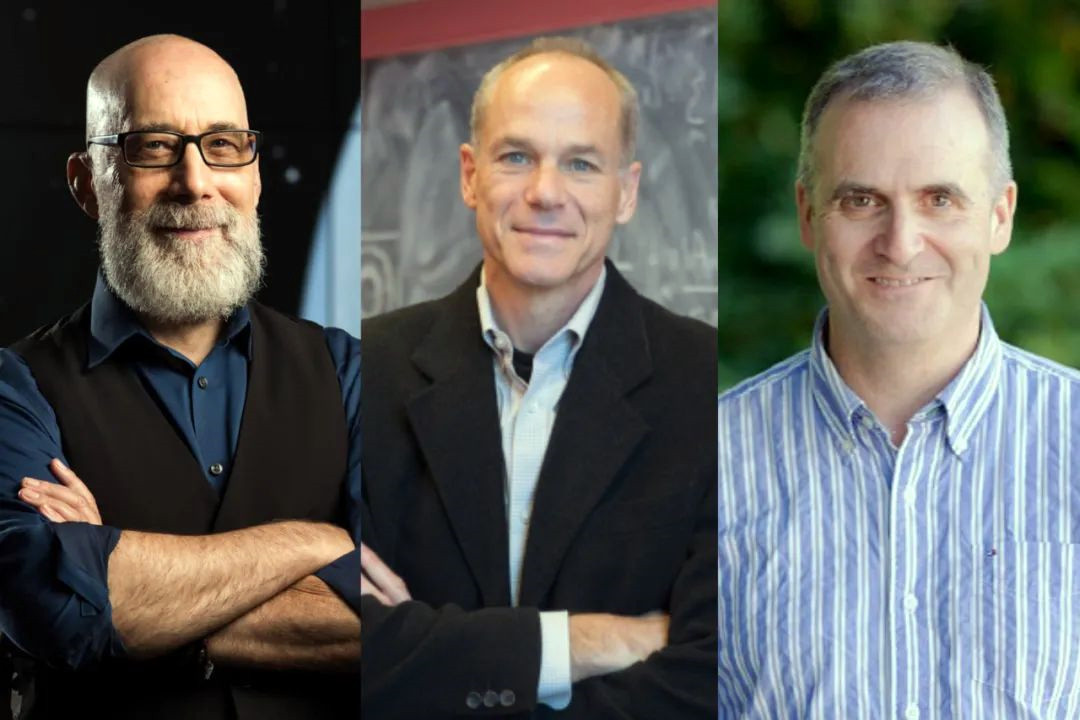

作者在前几章中分别讨论了“盲点”产生的哲学和科学渊源,然后将审视的目光延伸至经典物理学、量子力学、宇宙学、生物学、认知神经科学、人工智能等一系列前沿学术研究领域。三位作者分别是天体物理学家、物理学家和哲学家,可以说是关于这一题材的极佳组合。

《何为科学》的三位作者,从左至右分别为:罗切斯特大学天体物理学教授,哈勃研究员亚当·弗兰克(Adam Frank);达特茅斯学院自然哲学、物理学和天文学教授,邓普顿奖获得者马塞洛·格雷斯(Marcelo Gleiser);不列颠哥伦比亚大学哲学教授,加拿大皇家学会会员埃文·汤普森(Evan Thompson)。

盲点的哲学起源来自科学研究过程中诱发出的自然两分法倾向,即主客观之分。随着科学手段发展,如实验、理论抽象等,科学研究的对象——如物理现象、生物现象——逐渐脱离人们直接经验的感受,科学方法“悄然替代”了人们的直接经验,人们犹如患了“经验失忆症”般地将直接经验排斥在科学研究过程之外,科学研究离开了人们的“生活世界”。

例如,人们身体感受的温度,经过测量仪器转变为具体数值,进而在科学“工作坊”中加以抽象,用热力学理论概括描述。甚至人们本身的心理现象(如行为心理学所示),也受制于“客观”的心理机制。

盲点的科学起源来自关于观察对象的通过数学语言的抽象和刻画。书中列举了一系列制造盲点的机制,如替代机制,即在抽象解释科学对象时使用抽象语言(数学、物理公式等)替代人们直接经验,进而被误认为是真实所在:

经典物理学就是一个由数学构造的故事,它成功地以生活经验为基础并超越了生活经验,最后遗忘了生活经验。经典物理学也是悄然替代的故事,因为人们认为那些新制定的数学定律比它们统治的现实世界更为根本。

作者指出,“科学的进步和成功让我们倾向于将经验置于次要地位,而将数学物理学置于首要地位。基于这种科学世界观,物理学中那些用数学表达的抽象概念,如空间、时间和运动,被视为真正的根本,而我们具体的、身体的经验则被看作衍生物,甚至常常被贬低为一种幻觉,一种我们大脑进行计算后形成的幻象。” 作者在随后的各章中讨论了这一“盲点”在不同科学领域中的体现。

这一科学理性与其前身的神学有微妙但重要的关联。在近代科学诞生以前,欧洲中世纪在神权观念的笼罩下,世界万物、芸芸众生、起伏兴衰的冥冥命运来自上帝的主宰安排。人们的社会活动来自认识和顺从上帝意志安排。近代科学脱胎于中世纪的神权世界,科学理性中不时出现“上帝的视角”“上帝的召唤”(calling),我们从这些熟悉的表达中不难看到这些关联。科学活动来自同样的世界观,即寻找万物背后的统一规律法则。

作者的一个形象比喻是,人们为了了解自己的世界而绘制了精确的地图,但在探索的道路上却迷失了自我,把地图误认为是我们的真实世界,忘记了我们正是绘图者。

我们的科学世界观正陷入一个深刻且不可调和的矛盾之中,这种矛盾使我们当前经历的危机已彻底演变成一种意义危机。

(宏大科学叙事)支撑着我们正在进行的全球科学文明工程,并构成了现代形式的神话:这些故事引导着我们前进的方向,塑造了我们对世界的理解。

这种关于自然、心灵与科学的世界观,支撑起了我们今日的政治制度、经济结构和社会组织。然而,正是这一哲学观点,包括它在科学理论中的体现,如今却陷入了危机,因为它无法解释作为科学根基的心灵、意义与意识。

作者认为,当下人类迫切需要一种全新的科学世界观。他们写道:

所有科学始终是我们自己的科学,是一种深奥且不可还原的人类科学,是我们如何体验世界以及与世界互动的表达。同时,科学也是世界的科学,是世界如何与我们互动的表达。科学正努力成为一种可自我纠错的叙事,一个成功的科学叙事是由世界和我们对世界的经验共同演化而成的。

2 “意义”:社会现实何以建构

如果说在自然科学领域,在仪器、实验室和测量等手段干预下,人们的直接经验与科学研究对象间的关系还有待澄清细辩;那么在社会科学领域中, “现实为社会所建构” 这一著名论断,已将社会科学研究对象与直接经验紧密连接起来了。

如韦伯所说,人们存在于“意义之网”中,人们(主体)通过相互间共享意义而产生理解,从而诱发相应的社会行动。社会学的核心概念之一,“主体间性”(intersubjectivity),正是将个体间共享经验与社会现实间关系置放于社会科学研究的中心。换言之,人们的直接经验参与了主体间意义建构,参与了社会现实建构。

将人类直接经验放回科学包括社会科学的中心位置,寻找各种研究对象与人类直接经验间的关系,这提出了一系列重要的问题,推动我们进行“意义”再探。

如果说人们以直接经验参与了意义共享与现实构建,那么,我们需要正视这样一个现实:人们使用各种象征符号的语言参与互动,而语言符号则带来多义性和易变性。这里不仅是信息匮乏或不对称的问题,更是信息“模糊性”问题,即同一语言(信息)有着不同解释和意义,对不同行动者、在不同空间、不同时点各有不同。因此,主体间性是一个有待回答的问题。我们需要在主体间意义中理解社会现实,而不是把“现实”看作是客观存在,等待着科学手段的发现。如此来看,科学研究包括社科研究,首先是解释学,是一个寻找“意义”的过程。

社会科学同样面临着自然科学的上述误区。科学过程的一个环节是抽象提炼,特别是科学工作间的角色,“完全根据应用于科学工作间内部的自然概念和程序来看待工作间外的自然”。在社会科学中我们也发现类似的机制。我们通过各种“科学”手段(试验控制、理论抽象)试图分离提炼其共性,摈弃其“噪音”,从而提炼分析概念、因果机制,又反过来用这些概念和机制来建构现实:不平等、社会结构、阶级分布等等,并在这个过程中排斥人们的直接经验。

如社会学有关主体间意义的洞见所示,人们共享的现实不是客观存在,而是为主体间互动而来的共享意义所建构。不同的社会科学流派观点、甚至同一领域中的不同理论取向都是建构这一现实的过程。抑或可以说,不同的理论学说捕捉了社会现实建构的不同侧面或者不同过程,它们通过概念、理论说辞等象征符号将流淌中的时空和具体场景暂时地凝固下来,促就了某一背景下的主体间意义和共识,从而制造了现实。离开了人们的直接经验,就脱离了社会科学的基础所在。

3 反思:理性神话何以祛魅

细究起来,本书倡导将科学与直接经验连接起来,摈弃主客观两分法,及其对近代以来塑造的科学理性的抨击,竟然与现象学社会学理论出于同一渊源,这一点可以从作者引用的胡塞尔、柏格森哲学思想看出。这一思路又与多年来去中心化的社会思潮不谋而合,有着更为深远的意义。

一方面,将直接经验重新带入科学认知中的一个重要意义是,对当今盛行的科学理性产生祛魅化作用。当科学理性不再被看作是独立于人们直接经验之外的客观真实或规律法则,克里斯玛权威就不能披上科学理性的外衣来将其意志强加于他人。

另一方面,这一趋势为个人作为主体参与敞开了大门,主体的差异性、解释的多元性成为现实建构的新的基础。诸多维度的社会现实的捕捉与刻画,需要与人们的直接经验建立联系,指向主体间意义在知识建构中的重要性。这意味着,科学共识、学术共同体必须寻找新的共享基础。

当人类经验返回科学理性中,对于社会科学来说,有怎样的意义?新的社会建构的基础和机制是什么?这本书提出了我们的时代面临的这些根本性问题。

近代以来,两大思潮推动社会演变:一是科学理性,对神权祛魅化,但在这个过程中又提供了王权、国家、科学的克里斯玛权威;二是个体理性化,即强调主体间意义的重要性,这在很大程度上解构了科学理性和在此基础上的国家权力。

阅读这本著作,特别是其中提及的物理学和生物学研究发现,让我想起在读研初期经历的“有限理性”理念的震动。在随后那个暑假,我大量阅读了物理学、生物学等方面的著作。本书主题与那时的阅读内容不谋而合,可以说是那些文献的更新(update)、延伸和更为清晰与强烈的表达。今天的我又在经历类似的过程。

今天回头再看“有限理性”思路,感到这个概念犹如一件窄小的外衣,不足以容纳新的思想空间。近代以来的理性化进程首先是一个历史进程,是一个社会进程,科学理性是其中的重要部分,推动了特定思维方式。有限理性观念和相应的理论思路质疑了这个理性神话,在认识论上提出了认识社会制度和人类行为的不同机制和视角,打开了新的想象空间。然而,有限理性的思路仍然在理性神话前提下寻找生存空间,没有在本体论上走到本书的主题,即人们的直接经验参与了客观现实的建构,是科学知识的基础。在我看来,这本书隐含了人类有关自然界与社会的认识、解读和知识生产等一系列根本性问题。

德国社会学家卡尔·曼海姆在《意识形态与乌托邦》中写道,集体无意识的状态在一定条件下可以转化为有意识的反思:

显然,只有在一个不同意见比意见一致更引人注目的时代,这样一些问题才会成为普遍的问题。只有在有关事物和情景的概念面临大量有根本分歧的定义、对这些概念进行直接的和连续一贯的阐述已不可能的时候,人们才会从对各种事物的直接观察转向对各种思想方式的研究。

我们正是面临这样一个“需要反思自己的思想方式”的时代关头。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1485226.html

上一篇:从病机学说与病理生理学的差异,看中西医知识体系之间的冲突与沟通

下一篇:Deepseek,可否以《外感病学》取代《伤寒论》《温病学》《疫病学》?