博文

五千五百年前的凌家滩也有尺寸严谨的陶器

||

上篇博文说新石器时代凌家滩遗址适用夏尺15.8 cm,都是测算的1987年第一次发掘的玉器和石器;陶器数量较少,出土时皆成碎片,多难以复原,只有器盖M4:94 口径6.4 cm 四寸过0.8 mm 可信。第二次发掘的简报刊登在《文物研究》,知网似未收录;第五次发掘简报也因陶器质量较差而未具体介绍。其后又进行了十次发掘,但成果或许尚未公开发布。以下测算的材料来自第三、四次发掘的简报,引用的关键内容皆截图贴出。

1 第三次发掘(1998年)

张敬国(执笔). 安徽含山县凌家滩遗址第三次发掘简报. 考古, 1999,(11): 1-12+

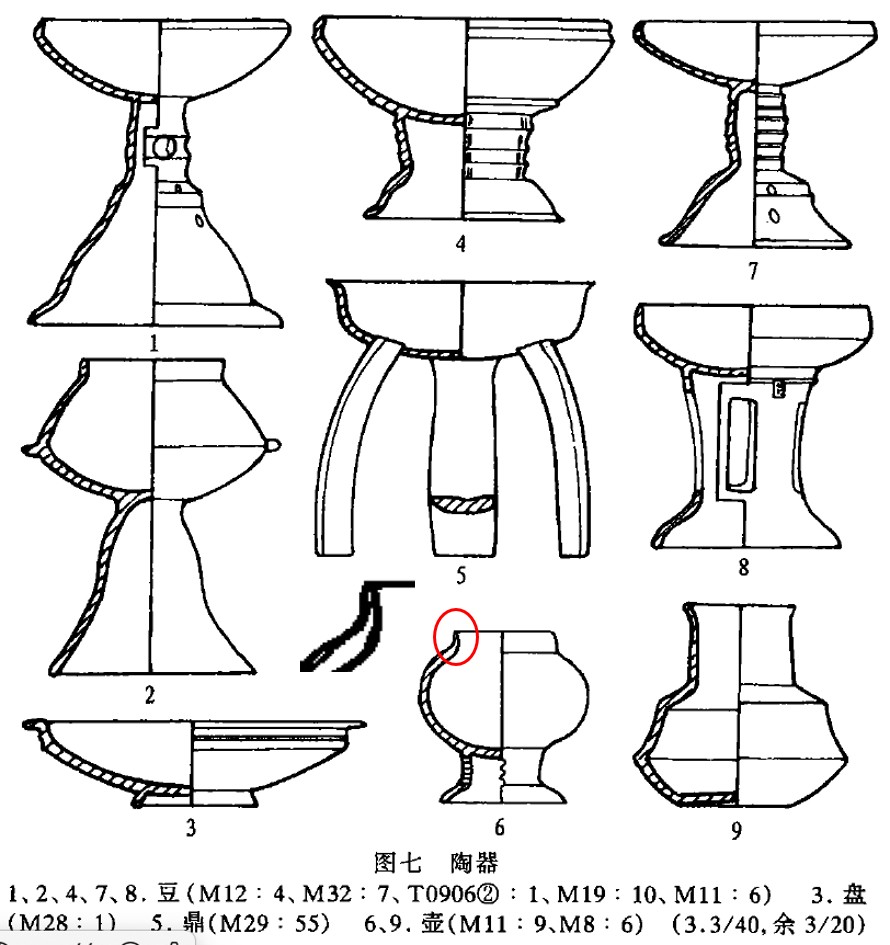

最先介绍的五件陶器高度,鼎21.3、鬶22.8、壶12.8、14.3、11.9 cm,以尺长15.8 cm 测算,一尺三寸半欠0.3 mm,一尺四寸半欠1.1 mm,八寸过1.6 mm,九寸过0.8 mm,七寸半过0.5 mm, 偏差–1.1~+1.6 mm。您随意画条直线,在半寸偏差一分之内的几率是2/5,连续画五条直线都是如此,正好是1%。还有其他参数佐证尺度,如壶M10:4 口径5.5 cm 三寸半欠0.3 mm,M8:6 口径8.6 cm 五寸半欠0.9 mm;壶M11:9 口径6.6 cm 四寸过2.8 mm,但线条图左侧剖面显示口内径四寸整,只是右侧视图与剖面不能去完全协调,有些可惜。

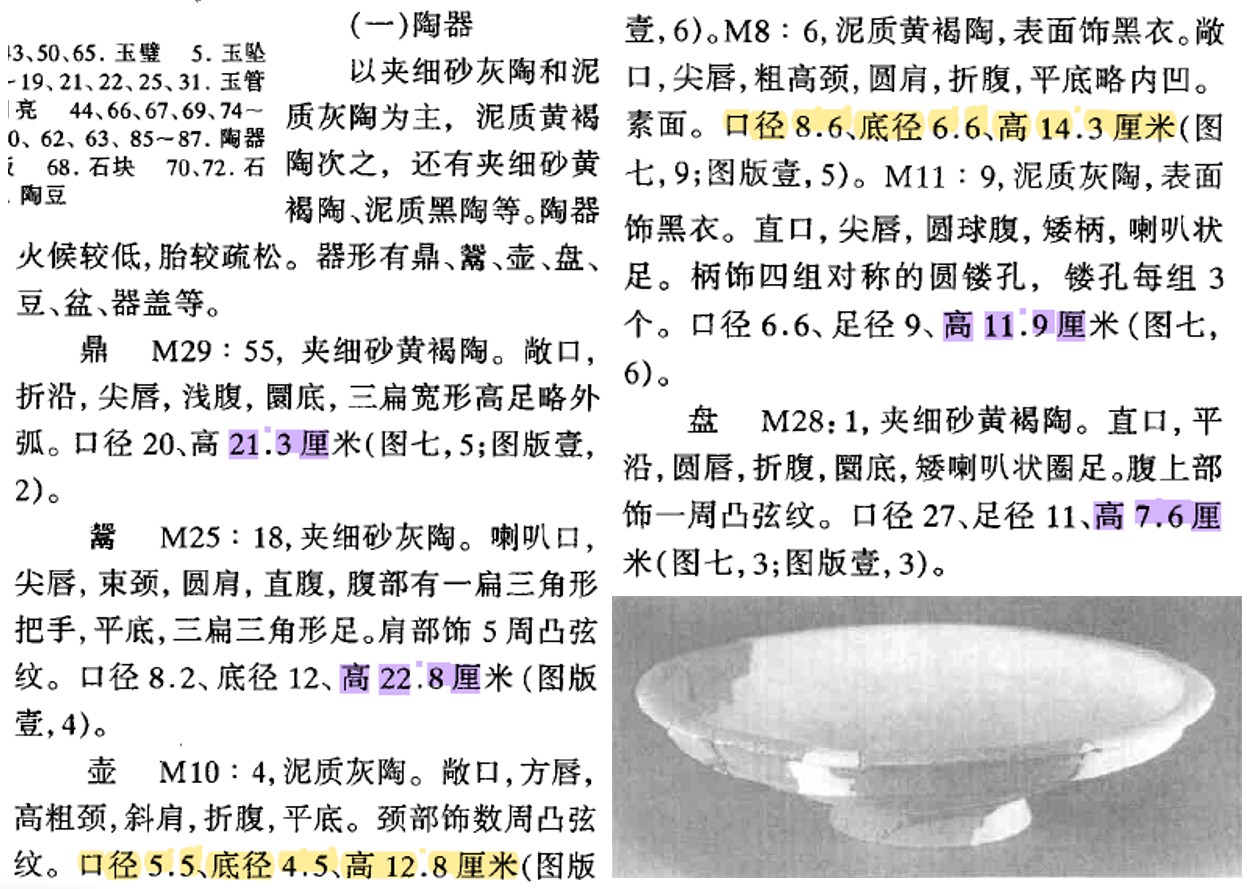

简报介绍的第六件陶器是盘(M28:1),高7.6 cm 五寸欠3 mm,偏差有些过大;不过,看了线条图就能理解,盘高四寸而底稍有下凸,与圈足高一寸在纵向略有重叠。此外,口径27 cm 一尺七寸过1.4 mm、圈足径11 cm 七寸欠0.6 mm。

依着高度调整线条图添加网格,剖面和视图左右对称,只是线宽已经达到3 mm 左右有些可惜,但仍可判断一尺七寸是口沿下方的外径,而口沿宽一寸半、内外直径一尺九寸和一尺六寸,都是准确。

五千五百年前的陶器有尺寸设计,证据是很多的。如陶豆M12:4 和M32:7 口径17.3、9.5 cm,一尺一寸欠0.8 mm和六寸过0.2 mm,而高23、22.8 cm 都是一尺四寸半(22.91 cm)。出现半寸或与豆柄的拼接相关,而高度1 mm 的差异展示了古人的精湛技艺。

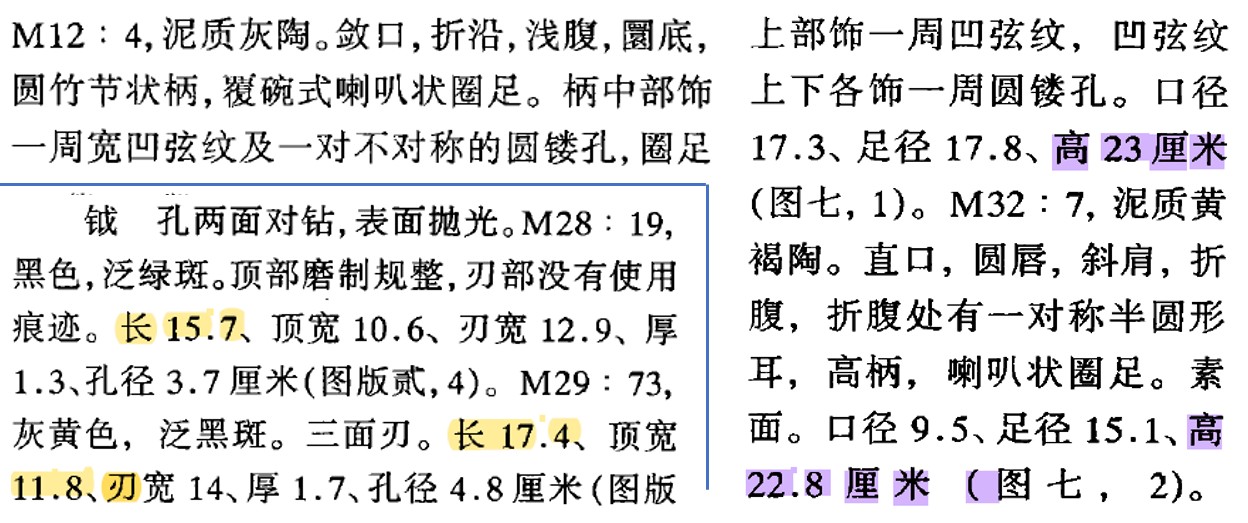

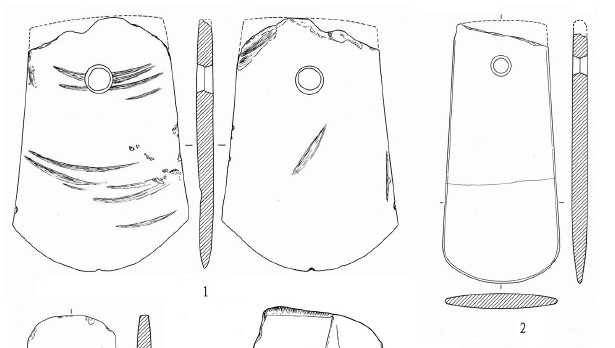

随料制作的玉石器总是有的,但精美器物多有尺寸设计。最先介绍的两件石钺,M28:19 (右) 长15.7 cm 一尺欠1 mm,顶宽10.6、刃宽12.9 cm即 六寸半过3.3 mm和八寸过2.6 mm,或尚存留加工余量。又,部分玉器表面又砣机的切磨痕。

M29:73(左) 长17.4 cm 一尺一寸过0.2 mm,顶宽11.8、刃宽14 cm 即七寸半欠0.5 mm和九寸欠2.2 mm,厚1.7 cm 一寸过1.2 mm,孔径4.8 cm 三寸过0.6 mm。照片可见孔心距两端为准确的七寸/四寸。长、顶宽、厚、孔径和孔心位置,有五个尺寸规整,只是刃宽偏差稍大;不过,需要确认“测量值14 cm 是否为偏小的圆整数据”。

玉壁M28:6 外径8 cm 五寸过1 mm、内径1.6 cm 一寸过0.2 mm;玉壁M18:9、玉玦M7:7,外径4.7、4.8 cm 三寸欠0.4和过0.6 mm,内径皆1.7 cm一寸过1.2 mm。尺寸的细微差异,展示了古人的精湛技艺。

2 第四次发掘(2000年)

胡平平, 姚静敏, 张小雷, 吴卫红.

安徽含山县凌家滩遗址第四次发掘简报. 东南文化, 2021(05): 35-47+

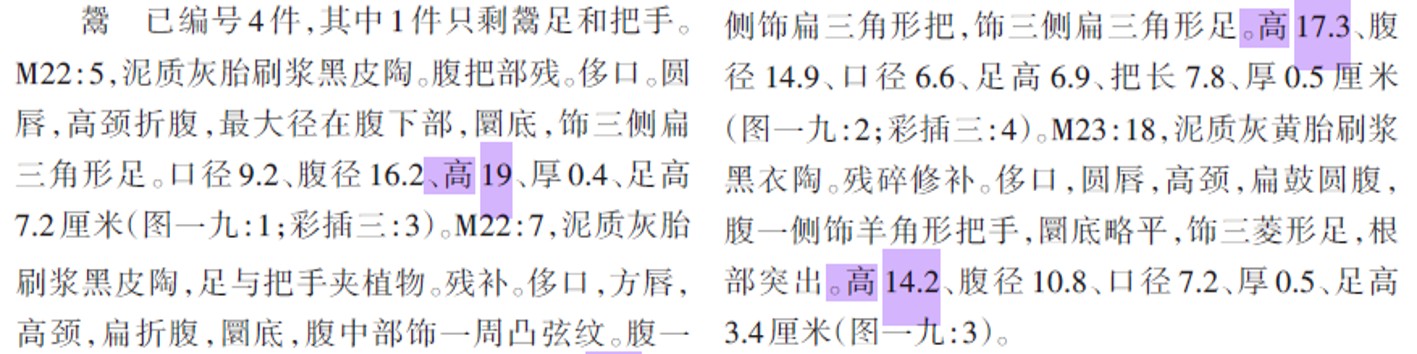

最先介绍陶鬶,出土四件,复原三件,通高19、17.3、14.2 cm,即一尺二寸过0.4 mm、一尺一寸欠0.8 mm和九寸欠0.2 mm。三个整寸偏差半分之内,倘若没有尺寸设计而巧合的几率是千分之一。

第一件彩照如左,线条图略;三件鬶底距地面三寸、二寸和二寸,即本体高度九寸、九寸和七寸;立足拼接后通高仍是规整,显示了先人精湛的技艺。

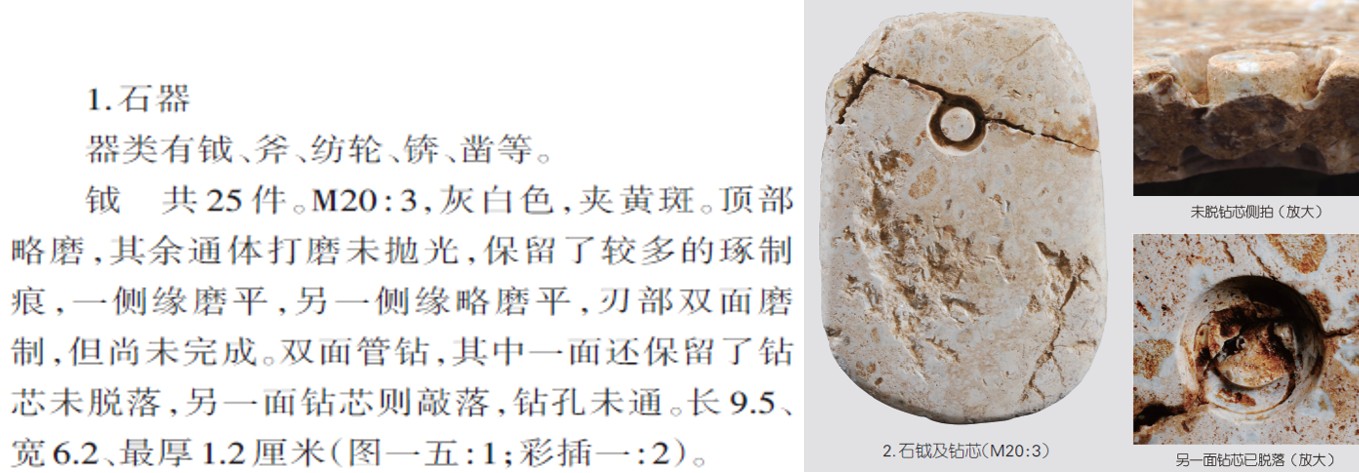

玉石器多有残损,品质稍欠,部分也有尺寸设计。石钺M20:3 (下)通体打磨未抛光,长9.5、宽6.2 cm,六寸过0.2 mm,宽四寸欠1.2 mm。

玉钺M21:5 (下左)残长20.2 cm,或原长一尺三寸(20.54 cm),刃宽14.3 cm 九寸过0.8 mm,未介绍孔径;M21:6 (下右)长21 cm 为圆整值,或设计值也是一尺三寸(20.54 cm),宽7.9~9.6 mm,五寸整~六寸过1.2 mm,孔径1.6 cm 一寸过0.2 mm。

其他器物不再测算。

3 随意制作的陶器、随料制作的玉器,总是有的;但精美器物多有尺寸设计,只是有些制作误差。五千五百年前凌家滩的先人使用夏尺15.8 cm,没有疑问。

博文最后说,“自己深知所作论证存在欠缺而尚待补充完善,且需要明确的问题还有许多,如周尺21.5 cm的制定时间和使用范围。不过,正如伽利略(1564~1642)四百年前所说,‘真理一旦被发现后,都是易于理解的,重要的是去发现它们’;确定尺长之后,我在越来越多的器物中看到了证据。”

读了五年前的拙稿,看到贴在文末的图片,想到比自己整整大四百岁的伽利略,真有些感慨,静默良久。制度就是确定尺长,是政权属性的标志——英文RULER 就有尺件和统治者两个义项,农村建房的管事者也被称为“拿尺的”;而汉唐以来就已经不知道周朝尺度,更不用说殷商之前。

五年前确定夏尺15.8 cm、夷尺17.6 cm、华尺 18.5 cm、商尺19.7 cm 和周尺21.5 cm 而说出“器物自有尺度”,当然只是"运气好",但理解相关测算完全没有难度。可是,五年已经过去了,现在我真不知道怎么说才好呢。

前述三座墓葬出土的玉玦一件、玉璧两件,外径4.7、4.8 和8 cm ,三寸欠0.4和过0.6 mm和五寸过1 mm;内径1.6、1.7、1.7 cm, 一寸过0.2 mm和1.2 mm,巧合是可能的;第三次发掘简报最先介绍的五件陶器高度为整寸或半寸偏差–1.1~+1.6 mm,巧合也仍是可能;但第四此发掘简报最先介绍的三件陶鬶通高一尺二寸、一尺一寸和九寸,整寸偏差0.8 mm之内,且线条图上 本体高度是准确的九寸、九寸和七寸,还能再说巧合吗?倘若没有尺寸设计而巧合,出现几率小于1/100 的凌家滩器物或器物组合,博文已经展示了十例以上,而三篇简报介绍的形体参数精确到毫米的完整器物有多少呢?

因为凌家滩遗址博物馆的建成,《紫禁城》今年第三期刊登了九篇相关文章。“唐军, 陈永志. 凌家滩遗址概述. 紫禁城, 2025 (3):10-25” 介绍的器物当然精美,其中两组四件的特征长度9.4、7.9、6.3、3.9 cm,六寸、五寸、四寸和二寸半,偏差皆小于0.8 mm,与数据精度相当,而一寸15.8 mm 呢。这些玉器形体较小,长度设计单位为1/4 寸 (约 4 mm)。

曾有一位专家以“精心挑选数据”指责我的工作,或许忘了常识——一而再、再而三的巧合是可能的,但十次呢,百次呢?容我预言,“当以古尺量古物”终会成为考古界的常识;只是,常识在成为常识之前也多艰难。

https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1511321.html

上一篇:夏尺15.8 cm用于新石器时代的凌家滩文化(安徽含山)

下一篇:夏尺15.8 cm用于五千年前的魏庄遗址(安徽桐城)