博文

楚国后期仍使用周尺21.5 cm

||

公元前350年商鞅二次变法,秦弃用周尺21.5 cm另定秦尺23.1 cm。楚考烈王熊元即酓胐(肯、前)公元前263年即位,此前曾以王子身份就质于秦十年且娶妻生子,因而其墓中出土部分器物可适用秦尺。楚国后期使用周尺的证据很多,国灭前似制度未变。

[0] 方玲, 李凤翔, 柴政良, 路国权, 张闻捷, 张治国.

安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓. 考古, 2025 (9): 25-46+2

1 知网看到武王墩楚墓的文章[0],先找到大圆鼎的数据:口径88.3、腹深56、通高110厘米。以周尺21.5 cm 测算,口径四尺一寸过1.5 mm,腹深二尺六寸过1.0 mm,通高五尺一寸过3.0 mm。这是现存最大的圆鼎,曾广泛宣传,其形体数据有些混乱;不过,参照网上的测量照片(下)可判断大鼎口外径四尺一寸、内径三尺八寸(81.7 cm)准确。

平底束腰铜鼎(升鼎)总计九件,介绍一件(上右)“口径47.1、腹深16.3、通高46.5 厘米”,即二尺二寸欠2.0 mm、七寸半过1.7 mm、二尺一寸半过2.7 mm,但以秦尺测算只是偏差略大。判断尺度,该鼎的通高意义不大,而方形立耳的宽度和厚度较有价值。

有盖圆鼎介绍两件,仍以周尺测算较好:口径46.9、腹深51.1、通高60厘米(下左),二尺二寸欠4 mm、二尺四寸欠5 mm、二尺八寸欠2 mm;口径41、腹深25、通高47.3厘米(下右),一尺九寸过1.5 mm、11.63 寸、二十尺二寸整。考古测量的部位未必是冶师范铸的控制尺寸,文[0] 只有器物照片而没有线条图,不能更进一步测算。

作为参考,天星观(M2:N1)镬鼎与武王墩M1的大圆鼎形制相同,通高72.8、口径64.2 cm,三尺四寸和三尺皆欠3.0 mm;升鼎(M2:X49) 口径51.6 cm二尺四整,有盖圆鼎(M2:N9) 口径34.5 cm 一尺六寸过 1.0 mm;簋(M2:X74)口径23.6 cm一尺一寸欠0.5 cm。数据皆精确到毫米,楚国使用周尺21.5 cm没有疑问。

丁家元, 邓启江. 湖北省荆州市天星观二号墓发掘简报. 文物, 2001(9):4-21+51

武王墩M1 适用周尺的器物还有许多,如铜马衔长21.5 cm 一尺,鸭形金饰长4.3 cm 二寸,都是精确到毫米的数据。基于铭文"重二两半两",实际称重即可确定衡值——类似器物出土很多,而尺度的相关文物则是罕见,故而笔者所说“器物自有尺度”颇有价值。

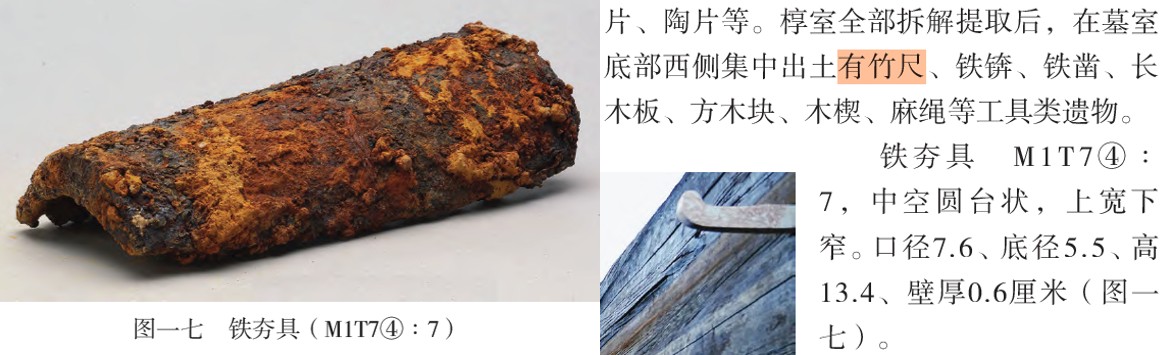

铁夯具出土于封土之中,口径7.6 cm 三寸半过0.7 mm,底径5.5 cm 二寸半过1.2 mm,内空13.4 - 0.6 = 12.8 cm 六寸欠1.0 mm。

墓室底部出土有竹尺,但未作介绍。“王珏主编. 发现武王墩. 东方出版中心, 2025" 未见可用于判断尺度的资料,而所称“ 墓坑底部成正方形,边长约22 米” (P45) 过于粗疏。

期待武王墩一号墓发掘报告的出版。

2 器物制作总是早于入墓,判断时代尺度最好用墓穴和葬器,只是文[0] 中合用参数很少。

台阶宽和高约0.7 米,可能是三秦尺(69.3 cm),也可能三周尺三周寸(70.95 cm),与其他数据皆可协调;墓室 “近方形,上口边长23.1、下口边长20.5、深约7.2 米”,近方形的边长23.1 米精度如何,为一百秦尺还是一百零八周尺难以肯定。墓室下部进入基岩(岩性不明),不知开挖是否受到影响而偏离设计值。

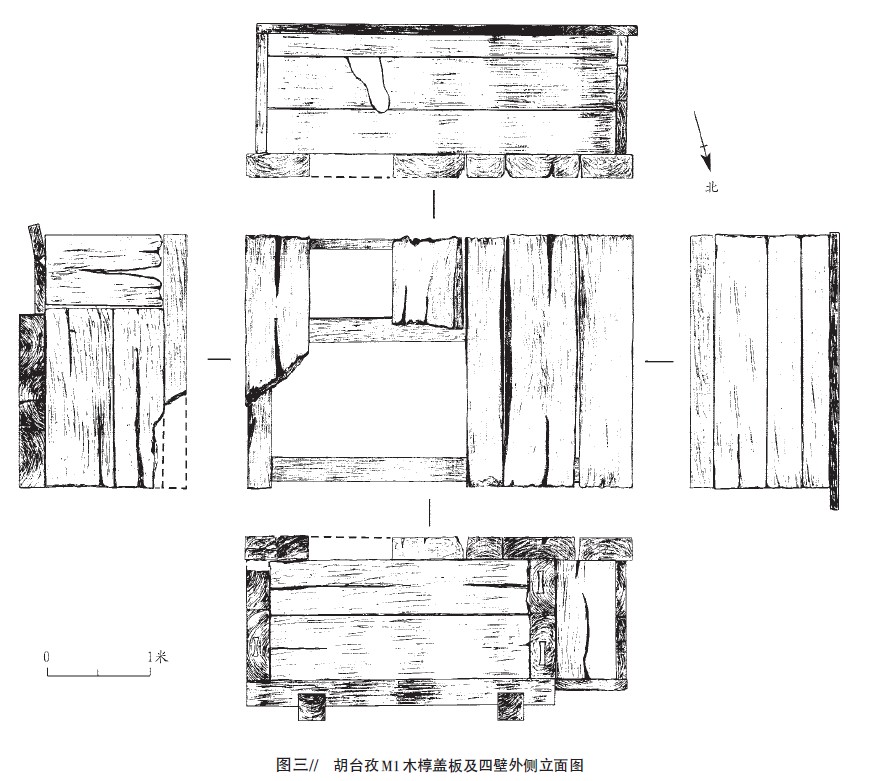

文[0]用了四个半A4页面介绍棺椁结构,仅三处提及形体参数。

① 中室第一层盖板叠压于四周边室第一层盖板上,高出四周约0.5米。

② 每个分室内外椁墙之间塞有木塞,……均呈长条状,高约2.4米。

③ ……使用环条状牛皮包裹木楔塞入孔内。部分牛皮经过切割,长约5厘米。

3 南室出土的漆木耳杯适用秦尺23.1 cm,如 M1SⅡ:0422 长18.4、宽11.5、高5.7 厘米,八寸、五寸、二寸半,欠0.5~0.8 mm。墓主考烈王熊元即酓胐(肯、前)曾以王子身份就质于秦十年且娶妻生子,故而出土“大量秦昭襄王纪年的刻文耳杯”。

文[0] 特别提及,“内棺原有一块镂孔雕花彩绘漆木板,即‘笭床’,部分被破坏盗扰至南Ⅱ室。拼合后总长2.31米,折合战国晚期楚国量制的一丈”,所附为复原图而非实物的彩色照片,且未给出宽度——总是比拼合长度可信。若木板为生前用物,来自秦国也是可能。

4 楚国晚期使用周尺21.5 cm 的证据很多。略述如下。

4.1 因高速公路修建而挖掘“甲”字形竖穴土坑墓胡台孜M1,位于楚国最后都成寿春遗址西北约12 km。简报[1]判断“墓主应是一位战国晚期大夫级别的楚国中层贵族”。

[1] 张钟云, 李军, 李阳, 张领军, 王亚, 岳婧津, 王志.

安徽淮南毛集胡台孜战国楚墓发掘简报. 东南文化, 2015 (03) :49-57+129

早年砖厂取土,原封土和开口平面已不存,现开口在耕土下,距地表深约0.3米,墓底距地表深5.65 米。墓室中部偏东有一盗洞,棺椁内未出土一件完整遗物;但填土内发现铁臿一件,高8.6 cm,銎部宽6.5、厚 2 cm,刃部宽8.5 cm,适用周尺21.5 cm:高四寸,銎部宽三寸过0.5 mm、厚一寸欠1.5 mm ,刃部宽四寸欠1.0 mm。此外,基于木柲痕迹,判断墓道中三支矛(矛头略残) 通长3.4~3.45 米十六尺(344 cm)。

墓道出口高于墓底2.15 米;墓室有一级台阶,“宽度基本一致”为0.62 米,其上为直壁,残深0.58 米,其下四壁内收,墓底长4.3 米、宽3.6 米。可以计算台阶距墓底为 (5.65-0.3-0.58) = 4.77 米。五个数据分别是 十尺整、三尺(64.5 cm)、二十尺整、十七尺(365.5 cm)、二十二尺(473 cm)。偏差5 cm 之内源于测量数据的精度、土体变形以及当年的开挖误差。又,台阶边缘或有损坏,0.62 米 为三尺欠2.5 cm 不必在意。

棺椁结构复杂,以寸为单位设计,且木板厚度不同,部分开设榫卯;尽管简报中数据精度稍欠,适用周尺没有疑问。椁室带底盖通高1.55 米为七尺二寸(154.8 cm),内空净高1.12 米为五尺二寸(111.8 cm),相差43 cm 二尺整;盖板宽0.65米三尺(64.5 cm)、厚0.22 米一尺(21.5 cm);西边厢内空宽0.54米,其北端板厚0.13 米,就是二尺五寸(53.8 cm)和六寸(12.9 cm);等等。

椁底距坑底0.75 米即三尺五寸(75.3 cm)。

4.2 长丰县杨公、朱家集一带,原属寿县,有规模较大的战国晚期的楚国贵族墓地,有1933年和1938年两次盗掘的朱家集李三孤堆楚王墓。文[2] 介绍了两座战国晚期楚墓的资料。

[2] 杨鸠霞. 安徽长丰战国晚期楚墓. 考古, 1994(2):119-126+193-194

M10 墓底长4.3 米二十尺、宽2.4 米十一尺(236.5 cm),有高1.1 米五尺(107.5 cm)生土二层台,其宽度0.6~1 米。唐代盗洞在椁室中部,棺椁腐朽,破坏严重。

M11墓底长7.1 米三十三尺(709.5 cm)、宽5.5 米二十五尺(537.5 cm),有高1.6 米七尺五寸(161.3 cm)的生土二层台,其宽度0.4~0.55 米。早年被盗,矩形盗洞长1.8、宽1.5 米,棺椁腐朽,破坏严重。

两座墓出土铜、陶、玉器共80件,其中陶器36件“均小巧,应为明器,器表饰简单的弦纹”,适用周尺21.5 cm而尺寸偏差多在2.5 mm 之内。鼎(M10:24) 深圆腹、平底,三足已残,口径10.8、腹径10.6 cm 即五寸(10.75 cm),底径5.4 cm 二寸半过0.2 mm。

豆(M10:12) 高12、口径12、底径8.6 cm,五寸半过1.7mm和四寸。深钵形豆(M10:16) 高16 cm 七寸半欠1.3 mm,口径16.4 cm七寸半过2.7 mm、底径10.2 cm (4.74 寸) 不整;不过,线条图上柄径二寸(4.3 cm) 准确呢——制图时没有将数据圆整到4.5 cm。

豆(M10:27) 高11、口径15.2、底径8.8 cm,五寸过2.5 mm、七寸过1.5 mm、四寸过2.0 mm;尺寸都是偏大,或是明器而未对陶坯仔细修整。不过,随意画条直线,整寸偏差 ± 2.5 mm即5 mm范围内的几率为1/4,三条直线皆如此的几率是1/4^3 =1/64 呢,而陶器总计36 件且仅介绍了16件的形体参数。

陶器形体较小而以半寸设计,尺寸大致规整还有多件。三足炉(10:13,下右) 高13.8、口径14 cm,即六寸半(13.98 cm),底径8.8 cm 四寸过2 mm;陶簋(M10:11)高10.7 cm五寸欠0.5 mm、口径16 cm 七寸半欠1.3 mm;盒(M10:8)通高12.7 cm六寸欠2.0 mm、口径18.3 cm八寸半过0.2 mm,等。

M11 出土铜戈和铜𨱔各十件,各介绍一件,数据皆圆整到 5 mm,如铜戈长26.5 cm,内长10、宽4 cm。不过,铜𨱔(上左)长16.5 cm,可判断长度设计值七寸半(16.13 cm),分为二寸、半寸、五寸的三段。铺首衔环(M10:1) 环径3.2 cm 一寸半欠0.3 mm,图上内径一寸。

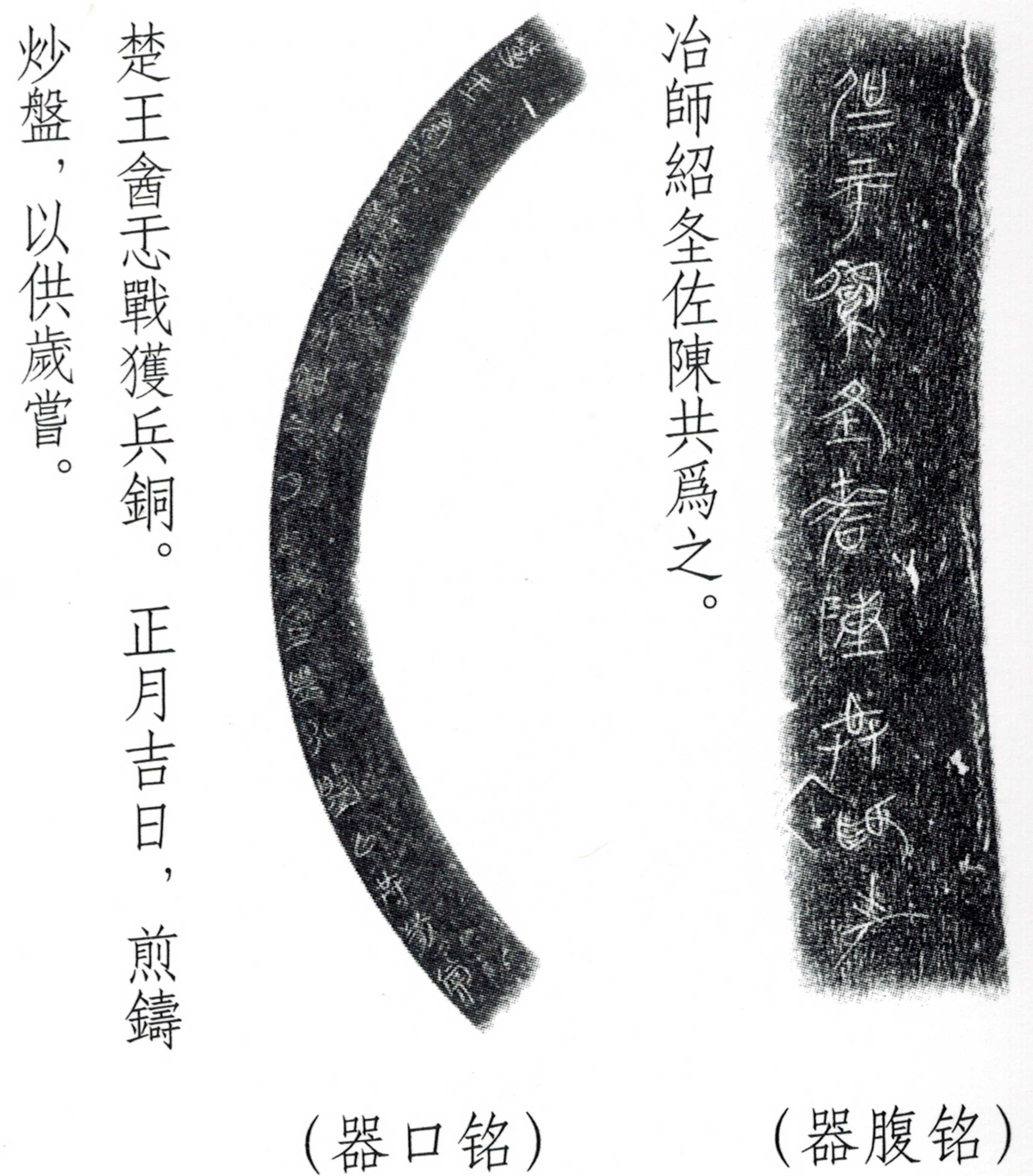

4.3 幽王熊悍即酓(干/心)为考烈王之子,幽王三年(前235)楚击败秦魏联军,熔兵铜而铸器物。 故宫博物院藏盘一件 适用周尺21.5 cm,口径38.5 cm一尺八寸欠2 mm;五年前曾用《故宫青铜器图典》的照片测算,内径 (209/249)*38.5=32.32 一尺五寸过0.7 mm (可下载 馆藏图片 测算)。盘高7.9 cm 是三寸半过 3.7 mm,所过与口沿厚度相当——口沿在芯座上制作,外范可取整。(博文:铸客和剑客——从青铜器读出的历史. 2020.10.25)

5 周尺21.5 cm 战国早期仍用于全域。公元前350年秦弃用周尺另定秦尺23.1 cm。公元前278年秦将白起入郢(今湖北荆州),楚从郢迁都至陈(今河南淮阳),前253年再迁至巨阳(今安徽阜阳),前241年三迁至寿春(今安徽寿县),于前223年国灭。

寿春附近两地的三座墓葬适用周尺(陶器为明器),幽王三年击败秦魏联军后范铸的铜盘也适用周尺,考烈王墓中大圆鼎等多件器物适用周尺;文[0] 说“彩板拼合后总长2.31米,折合战国晚期楚国量制的一丈”即楚国晚期使用秦尺,似乎稍欠谨慎。

https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1509488.html

上一篇:夷尺17.6 cm:陶豆的公称尺寸用口内径

下一篇:再说楚国后期仍使用周尺21.5 cm