博文

《诗经·七月》中的历法

||

《诗经·七月》中的历法

尤 明 庆

摘要:《七月》中月份是具有政权属性的周历,岁首在冬至前后而并非汉儒所说建子。诗中一之日至四之日是以秋分~冬至~春分~夏至分隔回归年的四时,即自然属性的阳历。以月份和四时叙事合乎情理,且与诗中物候相符。

关键词: 诗经;七月;周历;回归年;四时

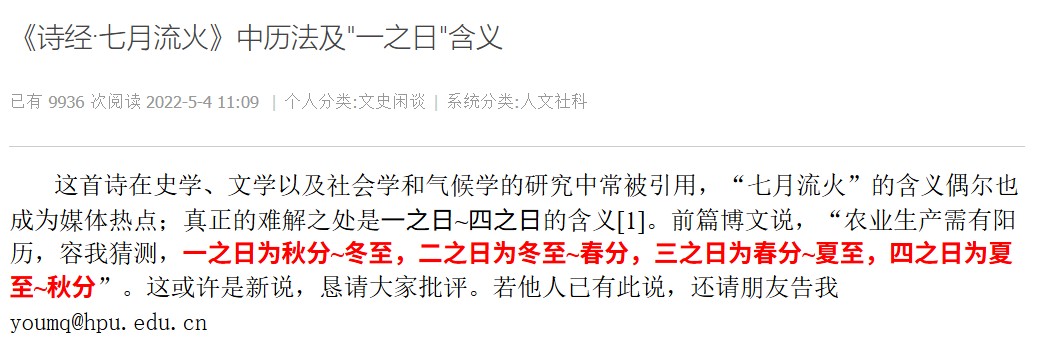

1 《豳风·七月》在文学、史学、社会学乃至农学、气候学有着非凡地位。首句“七月流火”偶尔成为媒体热点。传统的认识是,夏历或农历七月天气转凉,大火星向西而去;不过,诗作于西周,而解读来自尚未理解日食机理的汉儒,其时天象与西周不同。为此有说“火”应是鹑火星,或“流火”为取消火禁[1] ;《咬文嚼字》2005年第11期有七篇文章讨论,编者附言:“我们总觉得(表示天气炎热)这种用法给了传统的‘七月流火’一个新的生命”。

诗中历法有多种解读 [2,3]。郭沫若认为诗中月份为建子的周历,将“七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈”译为,“五月里,大火星在天上流;七月里应该发下寒衣了。一来呢,风一天一天的吹得劈里拍啦的响。二来呢,寒气一天一天的冷得牙齿战”,也是有趣。

2 现在主流意见是四月~十月为夏历,一之日至四之日为周历一月至四月,即夏历十一月至次年二月,源于《毛传》而定于华锺彦先生[4,5.6]。不过,夏朝之存在尚未确认,所说建寅之夏历见于汉代,不会为西周使用;而阴阳合历需设置闰月——十九年有七闰,夏商周三代历法表格仅有12个月而稍欠完善。周历和夏历之混用想来会引起混乱。此外,殷商和西周并不以干支表示年份,也不以地支表示月份,“岁首建子、建丑、建寅”乃汉儒所创。

华先生主张之历法与诗中物候多有不符,尽管月首变动可使月份覆盖60天。若说“三之日于耜”为周历三月、相当于夏历正月耕种,也是过早。“四之日其蚤,献羔祭韭”,而夏历二月初一(最早如2023年 2月20日)没有韭菜以供祭祀,也无用冰之必要——西安3月15日才停止供暖,2024年2月20~24日焦作日平均温度0℃ 以下。以夏历解诗,“七月鸣鵙、七月食瓜、十月获稻、蟋蟀十月入我床下”都是过晚。十月中气为小雪,初一总在公历10月23日之后,如2022.10.25和2023.11.13,收稻、蟋蟀到不了公历10月底,更不用说11月中下旬。

华先生称 “孔疏引王肃说‘古五字如七’,故七月当为五月之误”;鵙就是伯劳,夏历七月而鸣不符物候,故说其字有误,但并无例证。“五”两横中间X,或笔画不清而误为“二”;“七”本为横竖相贯,与本为一竖的“十”相误则是多见。华先生引明邢云路《古今律历考》说诗经“十月之交,朔月辛卯,日有食之,亦孔之丑”为幽王六年 BC776.9.6 日食,但西安和南京不可见、北京食分0.05,而幽王元年七月BC781.6.4日食西安食分0.48。这是天文考古常用的事例。

华先生称“周历应是灭商以后颁布的新历法,若说灭商前而有周历,无论在理论上与证据上,恐怕都提不出来”,不能成立。《史记·周本纪》文王受命建元而“改法度制正朔矣”,所述可信。弃商尺19.7 cm 而定周尺21.5 cm,有众多青铜器佐证。皿方罍适用周尺范铸于西周早期而非馆藏介绍的商代:通高88、身高62.4 cm,口长26.1、宽21.6 cm,肩宽34.5 cm [7],即四尺一寸、二尺九寸、一尺二寸、一尺和一尺六寸,仅口长过3 mm,其余偏差1.5 mm之内。

3 《七月》词句当然源于民间,但仍是地位较高者(有说周公旦)整理成文且为后世修润,而不会如华先生所说作者为农民。历法具有明确的政权属性,诗中月份只能使用周历。基于青铜器铭文以及《史记·周本纪》等历日,可以确认周历并非单纯的建子,只是岁首目标冬至,大致在今公历12月或稍后:周历月份对于较早的夏历早一个月,对于较晚的夏历早两个月。地球绕日的回归年相当于12.368 个朔望月,阴阳合历的岁首相对于冬至是变化的,且需要隔年或隔两年设定闰月,即年底有十三月。

气候取决于阳历。《七月》中一之日至四之日就是阳历,以秋分~冬至~春分~夏至分隔回归年,其源于岁首目标秋分的殷商,用于指导农业生产、传承生活经验。这是自然而然的划分,因为二分二至有明确的天象特征——日出方位和日中位置,后者表现为正午日影变化。正如冯大诚老师所说,“如果我们要以暖和、炎热、凉快和寒冷作为春夏秋冬四季的划分标志,那么,还是以春分、夏至、秋分和冬至为他们的开端比较合适[8] ”。

《说文解字》 “之 出也。象艸過屮,枝莖益大,有所之。一者,地也”,与谷物成熟“年”有内在关联。笔者排定金文历谱后发现18个历日为立春、春分、立秋和冬至或前后一天 ,表明西周早期已有四时八节。交节时刻 基于黄道均分,BC900年的冬至后185天3 小时夏至,再180天3小时冬至[9]。西周想来不能如此。基于日影观测,先人知道春夏时段较长而秋冬较短,或许设定为:秋分~冬至90(89)天,冬至~春分92天,春分~夏至94天,夏至~秋分90天。

西周的王年和历法 https://blog.sciencenet.cn/blog-275648-1483768.html

4 月首变动可使一个月份覆盖60天。周历岁首在冬至前后,七月初一多在现公历6月,七月鸣鵙、七月吃瓜合适;枣有多种,木枣在立秋前有买,即八月底总可以扑枣;“九月筑场圃,十月纳禾稼”就是秋收;对蟋蟀的描述也是合适。其他不再细说 。

第一章“七月流火,九月授衣”解读为“七月真热,九月凉了得有衣服”,其后“一之日觱发,二之日栗烈”,秋风怒号、冬日严寒;“三之日于耜,四之日举趾,同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜”,春分~夏至田间劳作,夏至~秋分期间祭祀田神(而收获庄稼)。第四章“一之日于貉,取彼狐狸,为公子裘;二之日其同,载缵武功”,冬至前猎狐制裘,冬至后共同练武。

第八章“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。四之日其蚤,献羔祭韭”,冬至~春分期间寒冷时段凿冰,春分~夏至藏冰待用,到了夏至举行启用仪式——保存肉菜。现在主流意见“夏历十二月凿冰,正月送去窖藏,二月初祭祀(开始用冰)”,即凿冰和送藏分属两个月、“纳于凌阴”解读为“送至冰窖的过程”,不能成立。犹如秋收冬藏只是概略之说,作物收获多在秋天,时间不尽相同,送藏不必等到冬天。前面已说夏历二月初既无韭菜用于祭祀,也无需用冰。

5 总而言之,《豳风·七月》中月份是具有政权属性的周历,岁首在冬至前后;诗中一之日至四之日是秋分~冬至~春分~夏至~秋分的四时,源于岁首目标秋分的殷商——自然属性的阳历而为西周沿用。用月份和四时叙事合乎情理的,且与诗中物候相符,而诗中在九月、十月后说“一之日”,在“四之日”后说九月,也是文气连贯。

[1] 陈大同. “七月流火, 九月授衣”辨. 学术月刊, 1981,(11): 80-81+37

[2] 甘大昕. 讀“七月流火”. 文史哲, 1957,(2):7-14

[3] 尹榮方. 《詩经·豳風·七月》雜用“陽曆”“陰曆”說. 国学, 2019,(1):183-205

[4] 华锺彦.“七月”诗中的历法问题. 历史研究, 1957,(2):87-94

[5] 姚小鸥. 诗经译注. 当代世界出版社, 2009. 242-249

[6] 边家珍. 华钟彦先生《诗经》研究的贡献、特色与方法.河南大学学报, 2017,57(1):111-121

[7] 傅聚良. 皿方罍的流传追述及其价值.文物天地, 2015,(9):18-20

[8] 冯大诚. 秋分与中秋. 2018.09.24. https://blog.sciencenet.cn/blog-612874-1136645.html

[9] 张培瑜. 三千五百年历日天象. 大象出版社,1997.

注: 笔者已为此贴了多篇博文,也曾多次投稿;因过去博文暂不可见,故而贴出这篇文章。

尤明庆. 了犹未了:《七月》历法之终结篇. 2024.02.21.

https://blog.sciencenet.cn/blog-275648-1422485.html

https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1483832.html

上一篇:西周的王年和历法

下一篇:“知错即改”是学者的底线