博文

南京六朝博物馆之青瓷

||

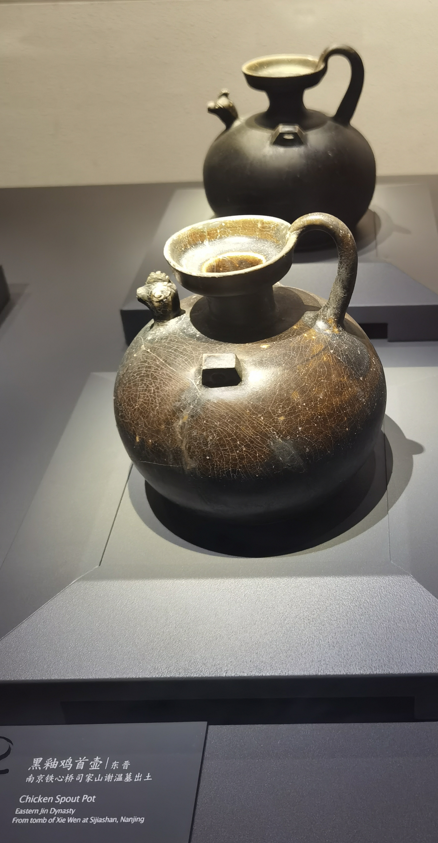

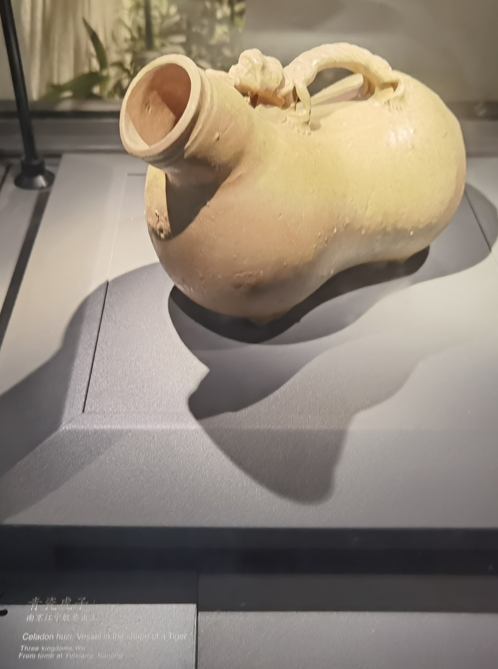

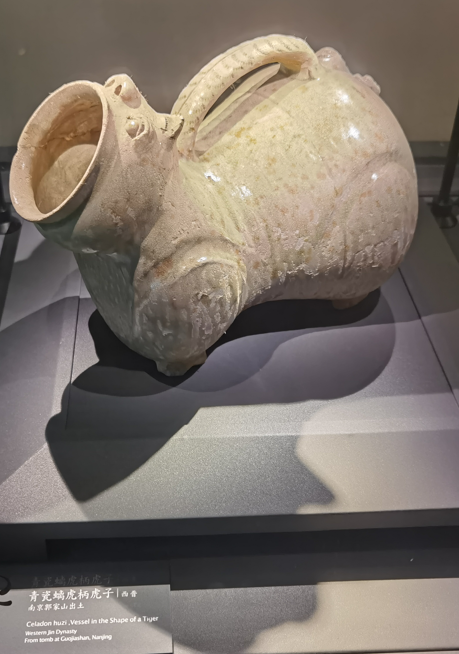

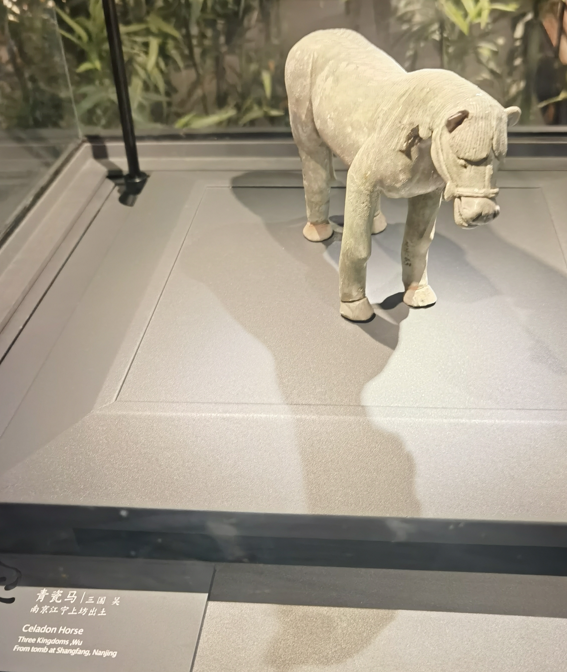

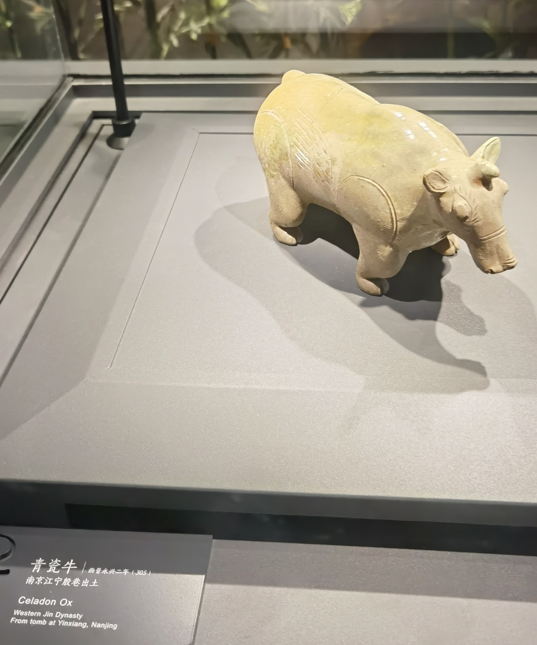

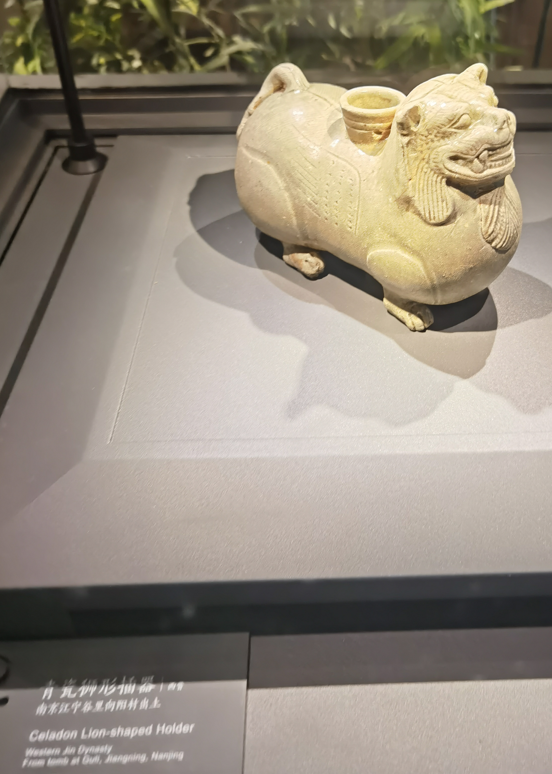

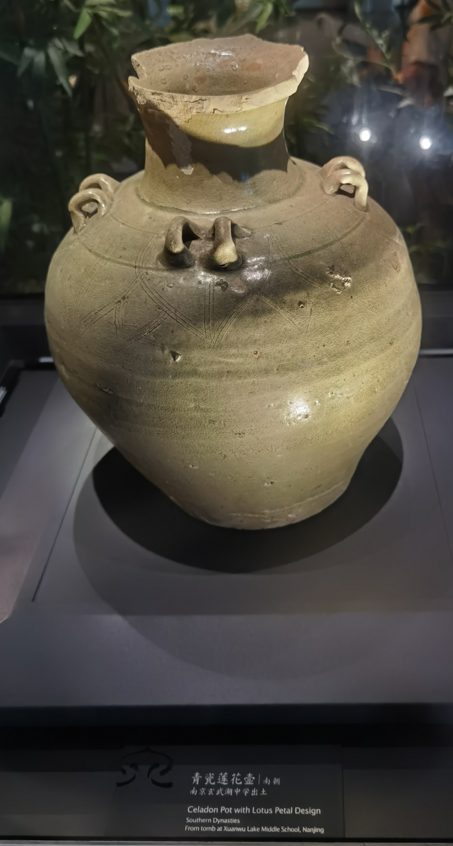

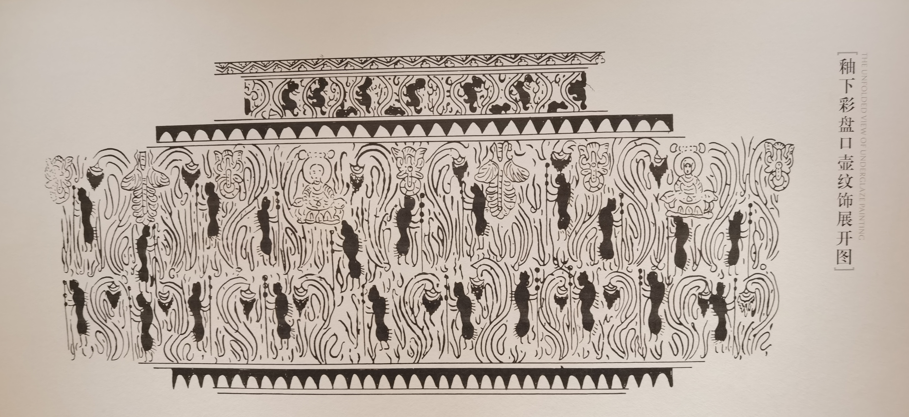

青瓷器是博物馆藏品的强项,包括镇馆之宝青釉羽人纹盘口壶和青瓷莲花尊。六朝有所谓“魏晋风度”,如宗白华先生所说,魏晋“精神上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代”,也是“最富有艺术精神的一个时代”。玄学盛行,佛道并兴,思想空前活跃。人们注重思辨,崇尚自然,特立独行,超然自得。生活审美化,向内发现人格性情之美,向外发现自然山水之美。六朝艺术追求“气韵生动”“传神写照”,主要体现在王羲之顾恺之等书画大师作品中,也渗透进青瓷等造型艺术。

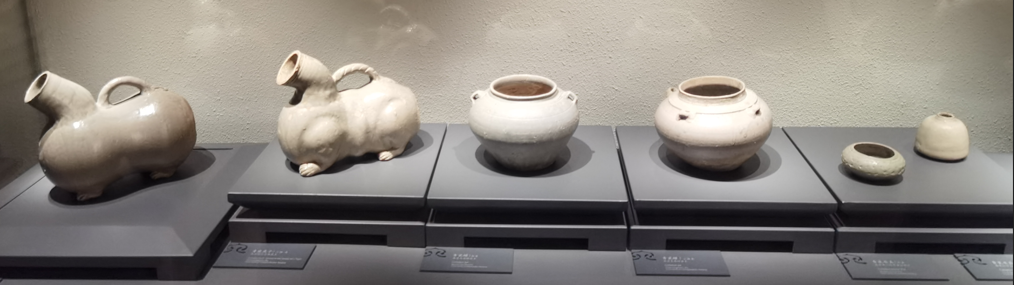

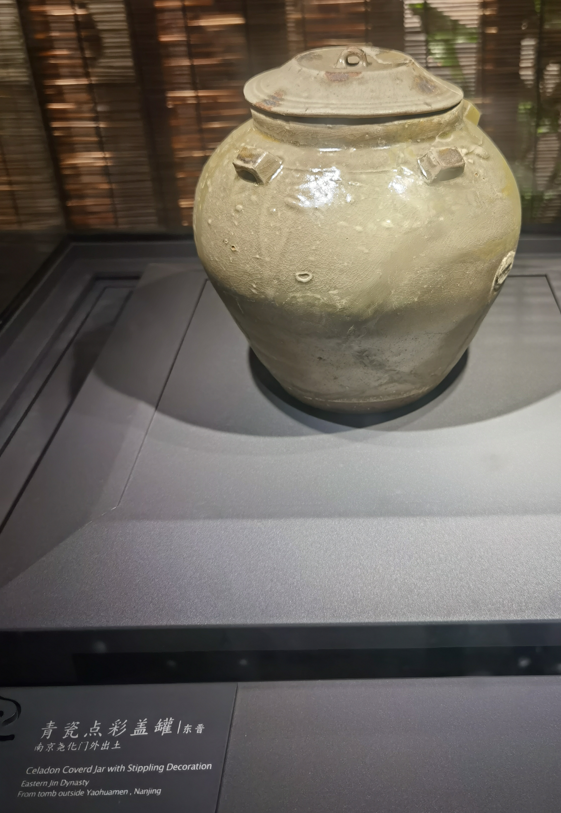

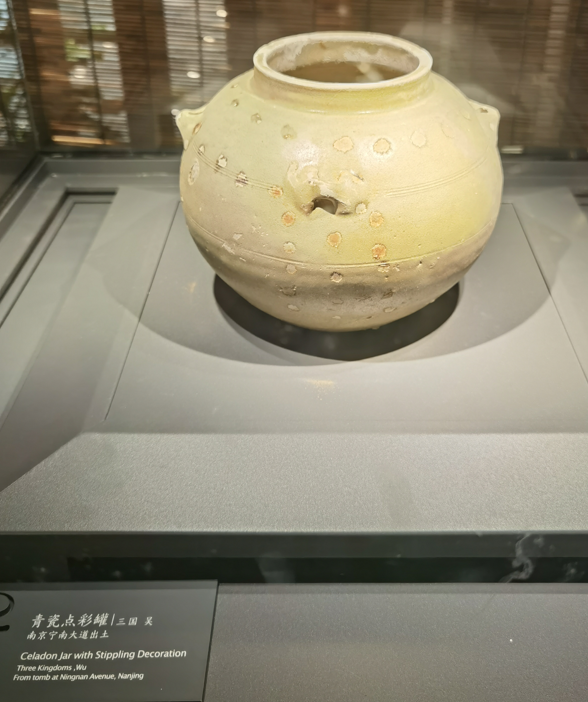

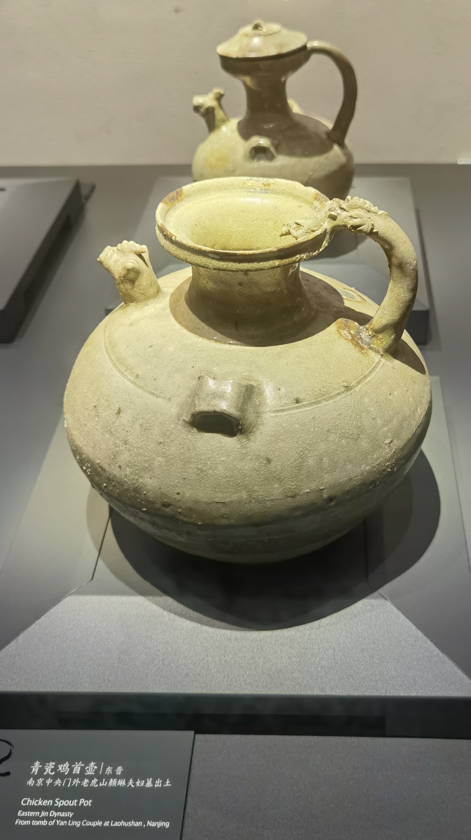

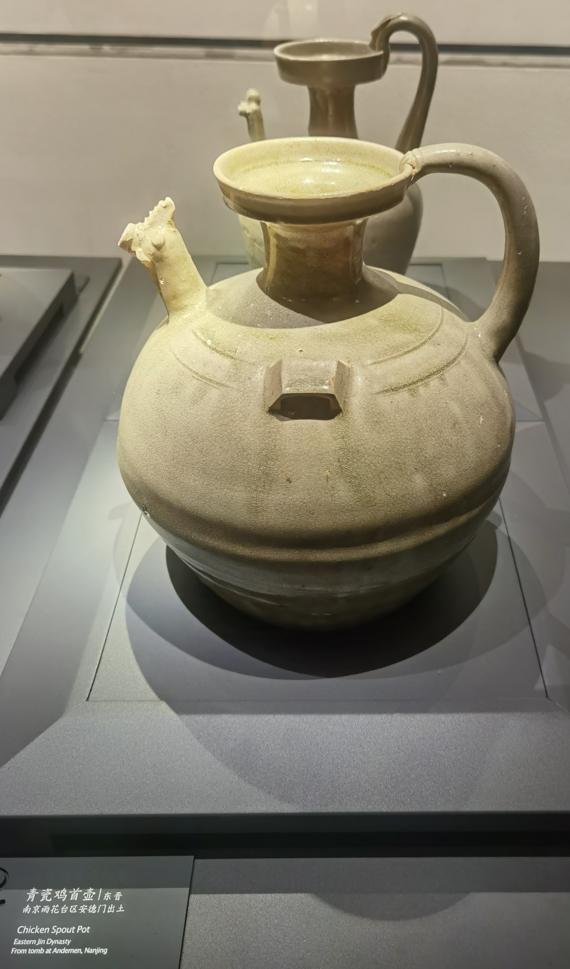

六朝青瓷以典雅的青色为时尚。因釉料中氧化铁含量不同,烧制时窑内温度有异,青瓷的青色有不同色阶,由浅入深,由暖到冷。浅绿如春,深绿如夏,青中泛黄如秋,青中灰白如冬。西晋晚期还出现了点彩,在青瓷上以褐色加彩装饰,在东晋较为流行。点彩打破青瓷的色调单一,在有意无意之间,在人工天成之间,形成形与色的均衡。

青瓷点彩器盖

青瓷莲花尊,南京东郊麒麟门外灵山南朝墓出土。装饰繁缛华丽,以莲花为主要装饰图案,在一件器物上集中了浮雕,模印、刻划等装饰手法,将莲花纹恰当地装饰在每个部位,形态丰富,变化多端,造型有仰莲或覆莲、单瓣或复瓣,巧妙穿插,上下呼应,创造了精美的艺术造型。青瓷莲花尊通体莲花渗透着浓厚的佛教色彩,是罕见的佛教艺术珍品。

三国吴•青瓷堆塑人物楼阙魂瓶,在南京市江宁区上坊吴墓出土。瓶青瓷质,肩部以上堆塑各种人物、飞鸟、楼阙、亭台,错落有致,姿态万千;腹部贴有简单的模印装饰。上繁下简的独特造型,体现了细节与整体的结合,是六朝青瓷艺术中具特色精品。

三国吴•青瓷堆塑人物楼阙魂瓶

西晋•青瓷堆塑人物楼阙魂瓶

https://wap.sciencenet.cn/blog-220220-1485305.html

上一篇:自笑平生为口忙之本溪果园农家乐

下一篇:南宁纪行2024