博文

协同之声:当五大系统共鸣,歌唱成为结构之诗

|

《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载⑧

协同之声:当五大系统共鸣,歌唱成为结构之诗

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

“发声靠气、靠声、靠共鸣。”

“唱歌是气息、咬字、情感的综合表现。”

这些描述都说得没错,但它们还不足以揭示歌唱的系统性本质。

本篇,我们将视角提升:

不是谈“技术”,而是理解歌唱作为一个多系统协同耦合的复杂系统。

一、告别“单机制思维”:歌唱不是器官的叠加,而是系统的协同

在传统声乐教学中,人们常将“歌唱”拆解为若干部分:

呼吸、发声、共鸣、表达与技巧。

这种分类方式便于教学实践,但它也潜藏着一个问题——

容易让人误以为这些部分是相互独立、可分离操控的“模块”。

事实上,真实的歌唱行为并非器官的叠加,而是多系统的协同。

如果从系统科学的视角重新审视,我们会发现:

气动系统 —— 提供声音的驱动力与气息调控;

声门系统 —— 决定振动模式与非线性调节;

共鸣系统 —— 形塑音色结构与频率调谐;

神经反馈系统 —— 维系听觉–动作的实时闭环;

文化认知系统 —— 引导音色范式与训练方向。

这五大系统并非孤立存在,它们在歌唱过程中通过动态耦合共同生成“协同之声”。

声门的开闭依赖气流的微调;共鸣腔的调谐影响声带的振动模式;

神经系统的感知反馈在毫秒级别上调节动作;而文化范式则在更深层塑造着“理想音色”的方向。

图8-1 歌唱五大系统协同图

因此,歌唱的本质是一场多系统协同的合奏(图8-1)。

每一次成功的发声,都是气动、声门、共鸣、神经与文化五大系统在时间与能量上达成平衡的瞬间——

在这一瞬间,声音不再只是肌肉与气流的产物,而成为结构自洽的艺术事件。

二、五大系统:构成“协同之声”的结构主干

既然歌唱是由气动、声门、共鸣、神经反馈与文化认知五大系统协同生成的整体行为,我们就需要进一步理解——它们在结构上如何分工、在动态中如何共鸣。

这五个系统共同构成歌唱的“结构主干”:

气动系统提供能量驱动与气息支撑;

声门系统将气流转化为周期性振动;

共鸣系统塑造频谱结构与音色空间;

神经反馈系统维持感知与动作的实时闭环;

文化认知系统则为一切声音赋予意义与方向。

它们相互作用、彼此影响,形成从生理到认知、从物理到文化的多层级共振网络。

每一个系统都具备独立反馈与自组织能力,而正是这些微妙的互动,使“声音”成为一种动态生成的结构艺术。

我们将歌唱行为视为以下五个子系统的动态协作(表8-1):

子系统 | 核心功能 | 动态表现 | 声乐意义 |

A 气动系统 | 声音的驱动力与气息调控 | 气流的压力、持续性与方向控制 | 构成声音能量的根基,支撑声门与共鸣的全部行为 |

B 声门系统 | 振动模式与非线性调节 | 声带闭合度、边缘振动、周期性变化 | 决定声音的“生成形态”,是歌唱能量的第一次塑形 |

C 共鸣系统 | 频谱结构与音色调谐 | 声道构型、共振峰锁定、声腔动态调整 | 形成音色特征与声音焦点,是“声之空间”的建构者 |

D 神经反馈系统 | 感知–动作的闭环调控 | 听觉监控、肌肉微调、动作自校正 | 维系发声稳定性,实现“身–声一体”的实时调节 |

E 文化认知系统 | 音色范式与审美导向 | 风格吸引子、模仿模板、音色目标 | 决定“声音朝向何处”,赋予歌唱以文化与精神的形态 |

这些子系统并非静态组件,而是具有自主反馈与自组织特性的动态实体。

它们在时间上交织、在能量上互馈,形成从气动驱动到文化表达的多层次共振链条。

歌唱正是在这一复杂的协同网络中被“生成”出来的——

它不再是动作的叠加,而是结构的共鸣,一首由系统自身谱写的结构之诗。

三、协同机制的三个核心原则

为了理解歌唱系统如何实现协同,我们需要引入三个复杂系统中常见的组织原则:

1. 弱耦合,强依赖(Weak coupling, strong dependence)

各子系统之间耦合强度不一定很高(如喉肌不直接控制鼻腔),

但它们的行为却对整体结果具有高度依赖性(鼻腔开闭影响声门震动模式);

启示:训练中不可“单练某部位”,而应在结构整体中调试局部。

2. 边界调控,反馈闭环(Boundary control, feedback loops)

系统的调谐多发生在“边界区”——如咽腔与鼻腔交界处、声门上下边界、胸腔–腹腔接口等;

实时反馈调节机制(神经感知–听觉反馈–动作微调)持续维持系统稳定性;

启示:共鸣状态的调谐要依赖“边界感知”,不能仅靠内部肌肉的自主动作。

3. 自组织涌现(Emergence through self-organization)

在高强度训练与模仿中,系统自动优化路径,形成“最省力、最通透”的发声状态;

这些状态不是“设计出来的”,而是“被系统涌现出来的”。

启示:“找到声音”不是模仿动作,而是调入正确系统区间的结果。

四、歌唱中的协同失调:为什么“哪里都不对”?

当协同系统失衡,歌者常出现以下现象(表8-2):

表现 | 可能的系统失调 |

共鸣游离、空泛 | 声门–共鸣系统耦合失调(锁定失败) |

呼吸用力过度却声音不集中 | 气动–声门系统协同失效(输出未封闭) |

频繁“失声”或不稳定 | 神经系统反馈失灵(听觉–动作脱钩) |

音色模糊、找不到方向 | 文化吸引子不清晰(目标模板缺失) |

图8-2 失调路径对照图

这些不是“技巧没练好”,而是系统之间尚未建立稳定耦合路径(图8-2)。

五、训练中如何促进协同?

表8-3 训练促进协同

协同维度 | 策略建议 |

气动–声门协同 | 使用闭合音节练习(如“ng”、“gi”等),让气流–震动形成闭环结构 |

声门–共鸣协同 | 练习“共振峰锁定”方法,找到F₂或F₃对准谐波的音色感 |

感知–动作协同 | 回放训练+镜像模仿+慢练,构建“声音–身体路径” |

文化–声音协同 | 听范式样本,明确“我要发出的音色是什么” |

核心理念:协同不是“同时做到”,而是“在动态反馈中逐步对齐”。

六、“结构之诗”:协同系统的美学呈现

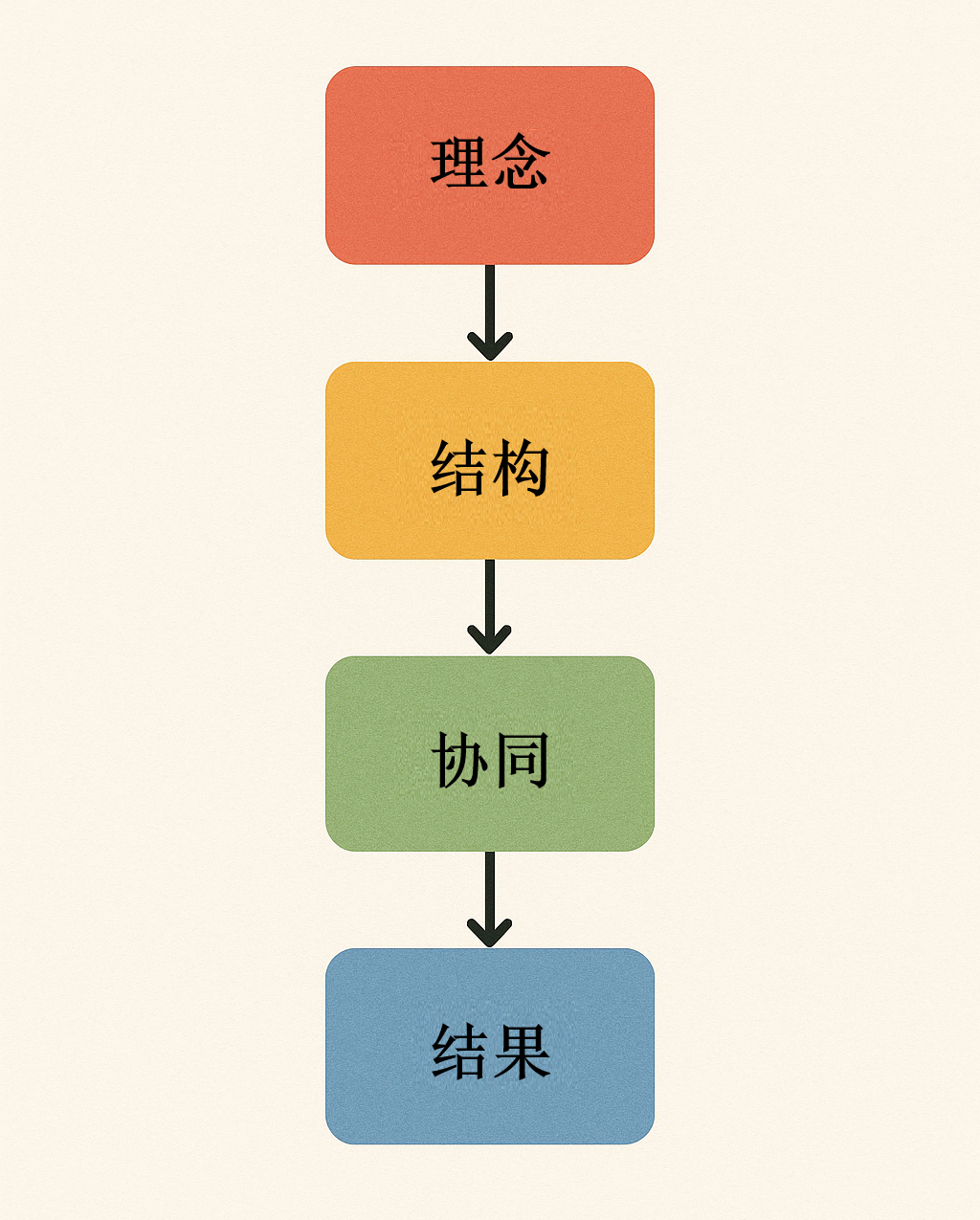

图8-3 结构协同流程图

当五大系统真正协同时,歌唱就不再是“动作”,而是一种结构的共鸣、一种“自组织之美”(图8-3)。

高音中的张力与轻盈并存;

低音中的稳重与流动感统一;

呼吸并非强力推动,而是自然支撑;

技法不是装饰,而是结构平衡的表现结果。

这正是歌唱的诗性——

不是语言的浪漫,而是结构的音乐。

七、结语:协同,不是完美配合,而是系统对话的过程

“协同之声”不是一蹴而就的产物,它来自:

气与声之间的碰撞与妥协;

声与腔之间的调谐与选择;

动作与感知之间的互听与适应;

个体与文化之间的倾听与归属。

歌唱,不再只是“技巧堆积”,

它是一首由五个系统共鸣奏响的结构之诗。

每一次发声,都是一次系统自洽的生成行为,

而歌者,是协同之中的建构者与倾听者。

https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1505946.html

上一篇:谁定义了好声音?音色吸引子与文化范式的构建机制

下一篇:系统之声:歌唱系统的未来图景与智能建模