博文

孤波在喉:非线性声波的秘密与歌者的爆发力

||

《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载③

孤波在喉:非线性声波的秘密与歌者的爆发力

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

有些声音,如雷鸣乍响,穿透胸腔与空间;

有些歌声,哪怕音量不大,却仿佛子弹破空,直击人心。

它们,有一个共同的物理底色:非线性能量集中型声波。

今天,我们来谈谈“喉中的孤波”。

一、听见孤波:从一次爆发音说起

一位老京剧演员曾这样描述他的“甩腔”:

“不是喊出来,是从咽里‘冲’出来,那一口气、那个音,能直接飞到戏台最远处。”

又比如,蒙古呼麦中那种低频共鸣与高频尖啸的分离态,往往被观众形容为“如风穿颅”,穿透而不刺耳,结实而不沉重。

这些声音现象常被歌者归因于“状态对了”“气脉通了”——但在物理学里,我们可以尝试这样描述它们:

这是一种非线性激发、局部能量集中、不扩散衰减的声波结构。

换句话说:它具有 “声学孤波”(acoustic soliton)的若干特征。

二、什么是“孤波”?它真的能在喉中存在吗?

“孤波”(soliton)原指水波中一种特殊结构,19世纪的 Russell 发现:一股浪涌沿水渠滑行,波形不变、速度恒定、传播稳定,与普通波相比,不扩散、不减弱。

在物理学上,孤波是一类非线性–色散平衡下的特殊解,其波动行为满足如 KdV 方程(Korteweg–de Vries equation)等非线性偏微分方程的形式解。

那我们能否说:“在人体声道中,也存在类似的孤波现象”?

科学上,我们不能轻率断言“存在”,但已有不少研究提供了合理的模型依据:

来源 | 发现或启示 | 应用于人声的类比 |

Sugimoto(1992–1999) | 管道中带有亥姆霍兹共鸣器的空气系统能激发声孤波 | 鼻咽部结构类似于复杂调谐的多腔系统 |

Titze(1994–1999) | 声门可进入非线性爆发态,输出局部高能脉冲 | 声门的非线性振动可能是“孤波激发器” |

本书构拟模型 | “声门激发 + 咽穹–鼻穹调谐 + 反馈调控”三元机制 | 喉咽系统具备孤波传播的物理潜力 |

因此,我们提出“孤波在喉”这一概念,并非意味着“喉中存在数学意义上的孤子”,而是:

一种非线性声波在咽–喉–鼻系统中被激发与保持稳定传播的状态,它具备类孤波的物理行为与声学表现。

三、如何“调谐孤波”?——激发机制三要素

在系统性训练中,如果希望产生“孤波型”声音,需满足以下三大机制耦合:

1. 非线性激发:声门的短促爆发

声门必须快速、干净、闭合力强地开启气流;

如使用“glottal burst”(声门爆发)策略,或“半声带振动”调制脉冲宽度;

目标是产生高能、集中的脉冲信号——“波源”。

2. 带通调谐:咽穹–鼻穹的频率选择性共振

咽穹弯曲构型形成一级共振;

鼻穹调节鼻腔阻抗与反射窗;

联合构成“准带通滤波器”,使孤波维持能量不扩散。

3. 边界反馈:骨导、感知与动作策略形成的闭环

歌者需能“感知”波峰是否完整发出;

实时微调喉位、软腭、舌根结构;

构成听觉–动作–反馈三角系统,稳定输出状态。

4. 孤波激发三要素

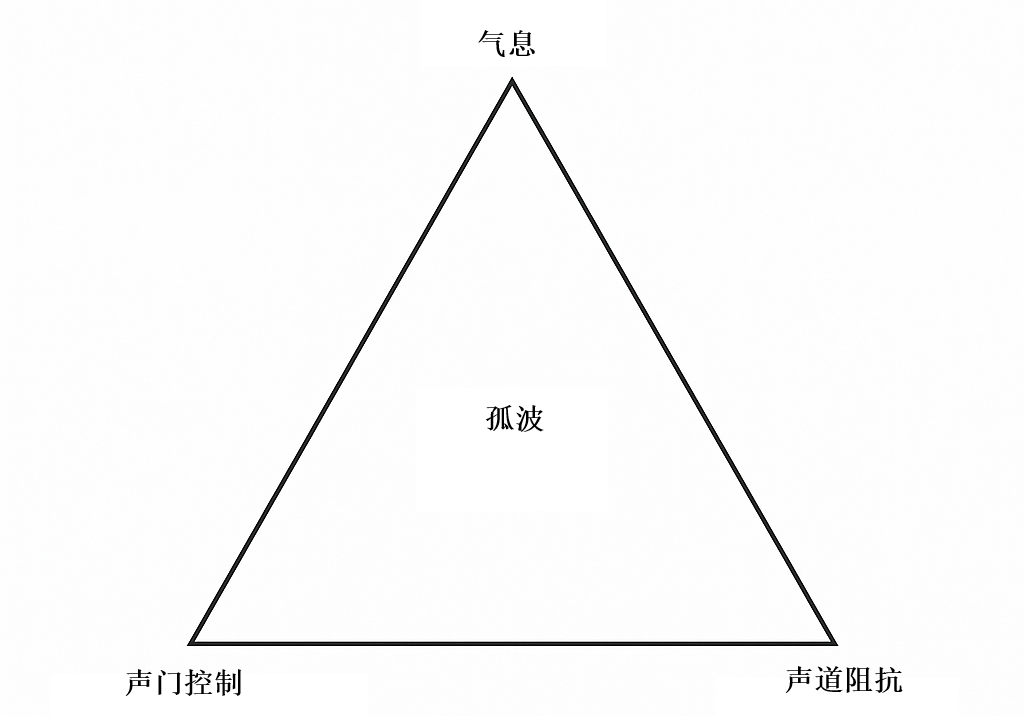

图3-1 孤波激发三要素模型图

图3-1《孤波激发三要素模型图》中,构成声学孤波(soliton)激发的三大关键要素,具体名称如下:

1) 气息(Breath) 对应模型顶点,表示持续而有力的亚声门气流驱动,是孤波生成的能量源泉。

2) 声门的非线性控制(Nonlinear control of the glottis) 位于模型左下角,指通过声门的动态张闭、紧闭度与周期变化,实现局部压力增强与调节机制,是触发孤波形成的非线性核心机制。

3) 声道阻抗(Vocal tract impedance) 位于模型右下角,强调声道几何结构与声阻抗分布对声波反射与共鸣的调谐作用,是孤波得以维持传播形态的必要边界条件。这三者的协同耦合,就是“孤波歌唱状态”的形成条件,并构成一个具有能量聚焦(focusing)、非线性激发(nonlinear excitation)与结构调谐(structural tuning)特征的动力系统,从而使孤波在歌者喉部系统中得以产生并传播。

5.喉部声孤波传

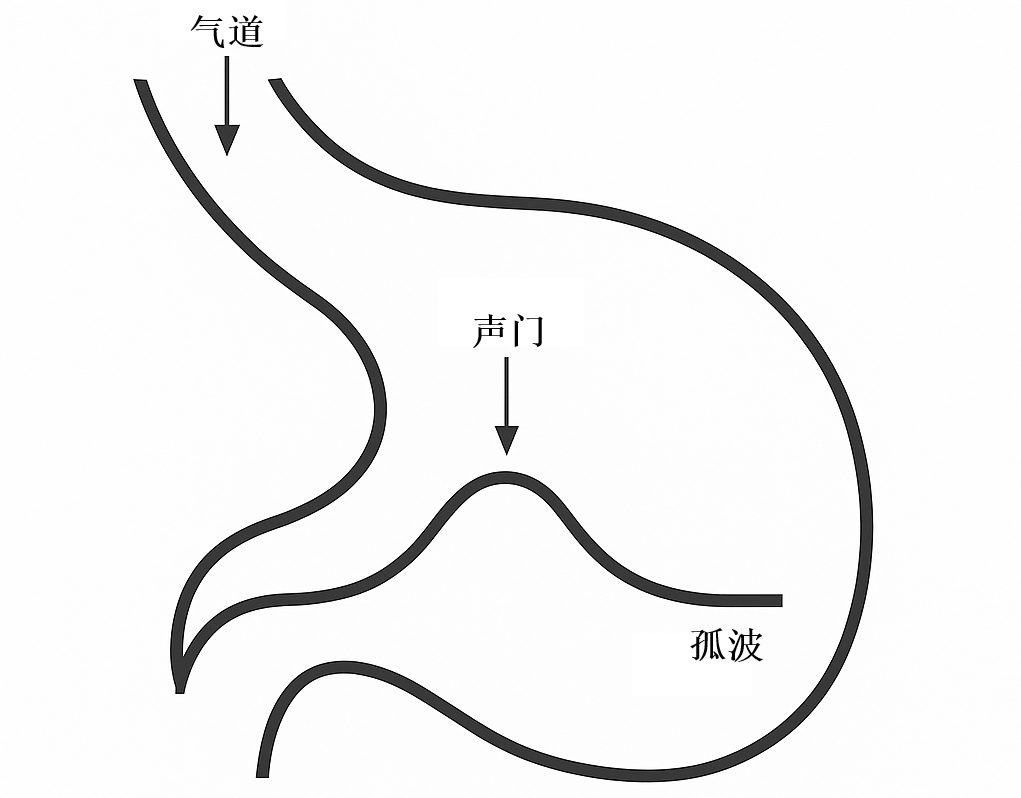

喉部声孤波传播结构(图3-2)要素说明如下:

1) 气道:其功能是提供亚声门气流,即从肺部和气管上来的空气流,是孤波激发的能量源泉。这个气流不仅推动声门振动,也为形成非线性声学现象(如孤波)提供动力输入。

2) 声门,位于图中中部的狭窄通道。图中描绘为一个突起处,气流通过这个狭窄“门槛”后,形成强非线性扰动。声门是声带所在部位,当紧闭和突然打开时,会产生非线性压力激发,这是形成孤波的关键。

3) 孤波(soliton)这是一种局部集中的、稳定传播的非线性波动。代表了一个非扩散、稳定的高能声压团块;在特定条件下(如气流充足、声门瞬时压强集中、声道几何匹配),这种孤波可以沿声道前向传播而不被扩散;可视为歌唱者在高爆发力唱法(如吼声、民族唱法)中发出的“声弹”。

图3-2 喉部声孤波传播结构图

该图的结构逻辑从上至下的闭环路径为:

气道气流 → 穿越声门形成非线性扰动 → 孤波被激发 → 孤波沿喉道传播并影响上腔共鸣

这个路径也体现出歌唱发声系统中一个典型的非线性系统链条,其关键是:

气流驱动(输入)

非线性激发(中枢)

声道调控与传播(输出)

基于物理与声学视角,孤波(Soliton)是非线性动力学中的一种解,具有:保持形状稳定传播的能力;在声门激发后,不像普通声波那样快速扩散,而是持续维持峰值结构传播;一般需要满足非线性与色散效应之间的平衡。

在喉部,孤波可能被看作一种具有生物物理约束的“自组织结构”,尤其在爆发型歌唱或某些特定技术中尤为重要。

总之,这张图意在以简洁的结构表达喉部声孤波的产生与传播路径,并强调三个要点:

1) 声门非线性激发是关键触发器;

2) 孤波代表了能量集中、稳定传播的声学结构;

3) 整个系统体现出生理-气动-声学三位一体的协同系统行为。

四、孤波歌唱的艺术表现:穿透力与节制感的统一

孤波式歌声并不等于“大声”或“喊叫”,它恰恰具有以下审美特征:

美学特征 | 描述 | 对应科学解释 |

集中而不刺耳 | 音色紧密凝聚、传播远 | 能量集中传播,频谱可控 |

饱满而不沉重 | 发声稳定、动态可控 | 波形稳定性带来声压控制感 |

清晰而有张力 | 细节清楚,带有内在驱动感 | 波峰清晰度+时域紧凑性 |

例如,金龙吟唱@SOLITON的作品中,即展示出以鼻穹与咽穹共振为主导的“孤波样声音”,其音色独特、传播远、表达力强。《孤波咽唱·鼻穹共振》实验录音链接https://space.bilibili.com/408361496?spm_id_from=333.1007.0.0。

五、结语:孤波,是声音的科学,也是灵魂的结构

“孤波在喉”,不仅是物理建模的命题,也是歌者对声音深度控制与风格创造的境界体现。

它告诉我们:

歌唱不是气息叠加、技巧堆砌,而是系统协同的结构调谐;

声音不是模仿来的,而是由结构–非线性–反馈构成的表达方式;

人体,不仅是器官的集合,也是活体非线性滤波器。

当我们理解了“孤波”,我们或许就理解了歌唱中最深层的那种“爆发中的秩序”“穿透中的柔和”。

那是声音的真,那是艺术的“解”。

https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1497081.html

上一篇:歌唱的“解”存在吗?——从艺术行为到系统建模的思维转向

下一篇:共振的调谐:从声道形变到音色聚焦的科学路径