博文

换声的突变:歌唱中的分岔、混沌与训练临界点

|

《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载⑥

换声的突变:歌唱中的分岔、混沌与训练临界点

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

有人形容“换声区”是歌唱道路上的一道暗门:

轻则“声音发虚”、断层明显,

重则“高音破音”、音色坍塌、共鸣丧失。

但也有一天,它突然“通了”:

声线连贯、音色统一、转换自如。

这一跳变,不是魔法——是非线性动力系统的临界行为。

一、换声:从“声区”到“结构跳变”

“换声”(register transition)是每一位歌者都会面对的问题。

我们通常将声音划分为不同“声区”:胸声、混声、头声、哨音……

但这些分类其实只是结果,其背后,是生理结构与动力系统状态的跃迁。

科学研究表明:

换声并非简单的音高变化,而是整个发声系统在特定控制参数变化下发生“状态突变”的过程。

二、“非线性突变”:从连续到不连续的跳跃

我们以非线性动力学的视角重新审视换声,会发现:

这并不是一个“平滑连续”的过程,而是一个分岔点(bifurcation)现象。

🎯 什么是分岔(Bifurcation)?

在数学上,分岔是指:

当系统控制参数缓慢变化时,系统状态会在某一点突然“分裂”成两个或多个可能路径。

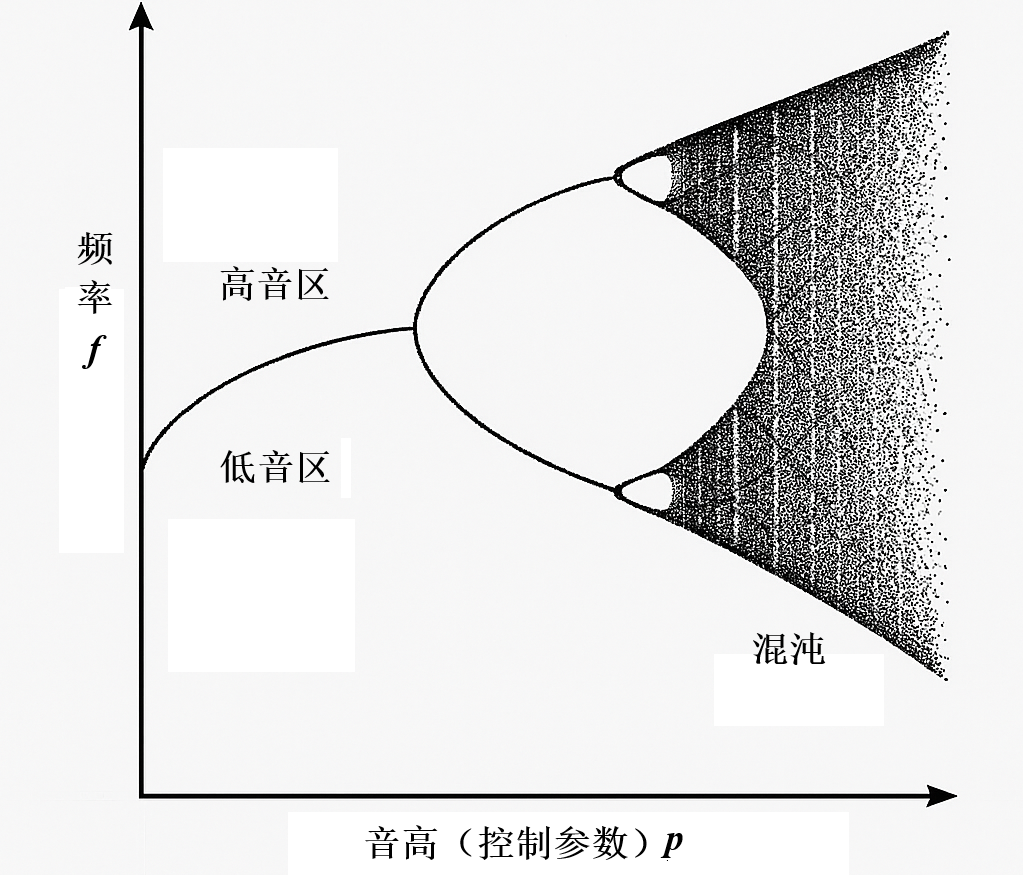

就像一条河流流到分岔口——前一刻还在同一轨道,后一刻就分为两支(图6-1)。

图6-1 声门分岔图

在歌唱中,这样的“分岔现象”非常常见:

控制参数 | 可能的突变表现 |

气流强度略微增加 | 声门从周期振动 → 变为倍周期或失控 |

喉位略微下降 | 声音从胸声“滑”入头声状态 |

共鸣调谐略偏离 | 声音瞬间失焦、掉进“声谷” |

这些现象的共同点是:小输入→大变化,即高度非线性系统的典型表现。

三、声门系统的混沌行为:为何“高音唱不过去”?

根据 I. Titze 和 S. Herzel 等人对声门动力学的研究,声门在特定气流压力和肌肉张力条件下,会经历以下非线性过程:

周期性震荡(稳定)

倍周期震荡(频率不稳)

准混沌震荡(声带脱相)

混沌爆发(破音、跳音、音色解体)

换句话说:

当训练者尝试“逼近高音”时,如果没有控制好声门激发与声道共鸣之间的协同关系,就可能进入系统的混沌区。

这也是为什么:

有时“越用力越唱不上去”;

有时“气一冲,反而崩了”;

有时“同样的方法,今天奏效,明天失灵”。

这些都不是“情绪”问题,而是系统动力失稳。

四、“训练临界点”现象:为何有天你“突然唱通了”?

我们也常听见这样的声音:

“练了几个月都没什么突破,结果有一天突然通了,声音就飞出来了。”

这种“突破”现象,其实正好与“混沌崩解”相对:

是在反复尝试、反馈调节与系统学习中,状态变量逐步靠近“稳定吸引子”,最终进入新的系统态。

用动力学语言表达:

初期训练:系统处于多个“声区”之间震荡,找不到稳定路径;

中期阶段:系统逐渐靠近“共振–声源锁定”的吸引子;

临界瞬间:进入新轨道,稳定出现“混声”或“高声区”状态;

后期稳态:形成记忆路径,重复进入该态变得容易。

这不是“技巧熟了”,而是系统态跃迁后,进入了新的稳定能谷。

五、“声音吸引子”:换声训练的目标不应是“过渡”,而是“吸附”

在本书理论框架中,我们将声音系统中的“稳定发声状态”称为:

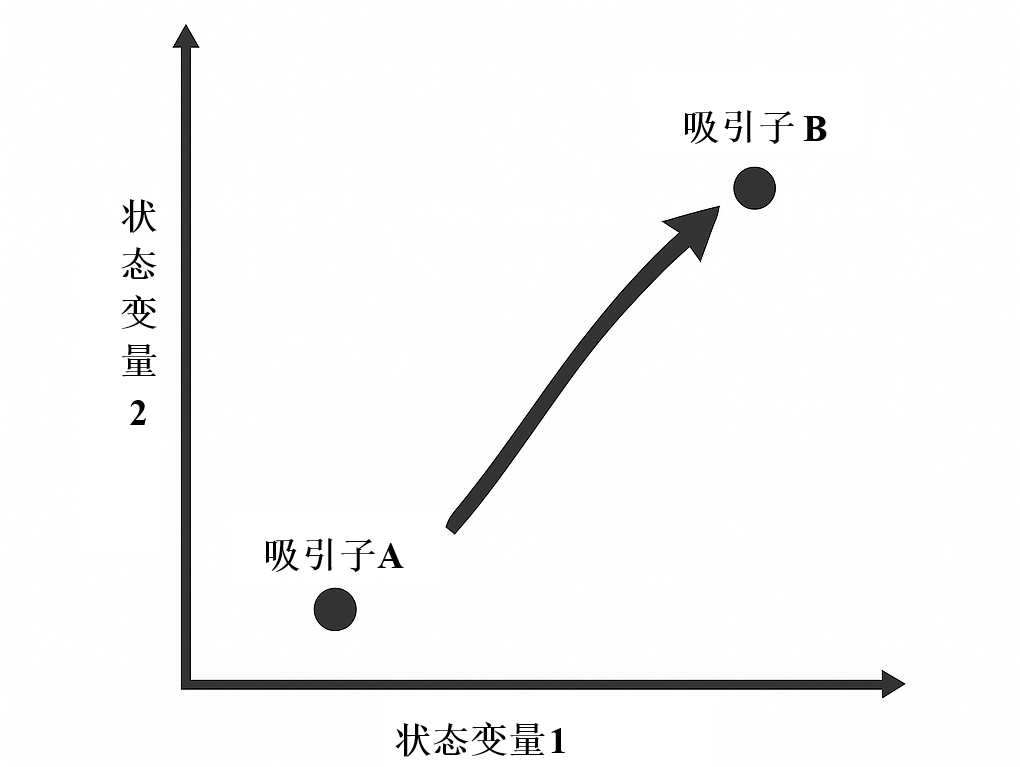

吸引子(attractor)——系统自然趋近的稳定轨迹。

将声区理解为“多个吸引子”,换声就不再是“强行跨越”,而是从一个吸引子轨道平滑过渡至另一个轨道(图6-2)。

例如:

胸声状态 → 进入“高声压吸引子”;

混声状态 → 进入“共振锁定吸引子”;

头声状态 → 进入“轻闭声门–高F₃调谐吸引子”。

图6-2 状态跃迁吸引子图

训练的目标,就是通过调控控制参数(如气压、喉位、舌位、声门张力等),使系统从原有状态“滑入”目标吸引子轨道。

六、训练建议:如何引导换声中的“临界转化”?

训练策略 | 背后原理 | 操作建议 |

区域过渡训练 | 拉宽临界区,提高适应性 | 在换声附近进行窄音程“过渡练习” |

倍周期模糊训练 | 利用混沌边界训练感知 | 有意识“接近失控点”,感知状态切换前兆 |

多路径进声 | 使用多种喉位+共鸣策略进入同一区 | 训练系统的多稳定性 |

找“声音吸引子” | 构建目标音色模板 | 将理想声区作为感知锚点,反复对齐 |

关键提示:不必消除换声,而应使其“结构化”“策略化”“系统可控化”。

七、结语:换声,是一次系统的“突变”,更是成长的“跃迁”

“换声”不只是“过一关”,它其实是整个发声系统从一种复杂耦合状态,跳跃进入另一种稳定结构的过程。

你感受到的破音、断层、挣扎与突破,

其实正是你身体中那台声学–神经–认知耦合系统在进行一次非线性重构。

这不是失败,而是重组的前兆;

这不是拦路虎,而是系统发出的通关信号。

所以,请相信——

每一次“唱不过去”的时刻,

也许正是你“即将进入新吸引子轨道”的起点。

https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1502165.html

上一篇:听见自己:神经系统如何闭环调控歌声?

下一篇:谁定义了好声音?音色吸引子与文化范式的构建机制