博文

全球气候变暖的主因

||

全球气候变暖主要由于(1)持续城市扩张,绿色植被覆盖面积减小。由于城市建筑物的比热远低于绿色植被的比热,在太阳辐射下,城市建筑物周围的气温远高于绿色植被周围的气温。(2) 空气污染加重,导致空气折射率上升,地表大气折射率沿径向的(负)梯度增大,造成地表向外辐射光线的全反射率增加,同时太阳辐射汇聚地表增强。

金星表面异常高温主要由于其大气折射率沿径向(负)梯度非常大。

全球气候变暖主因之一

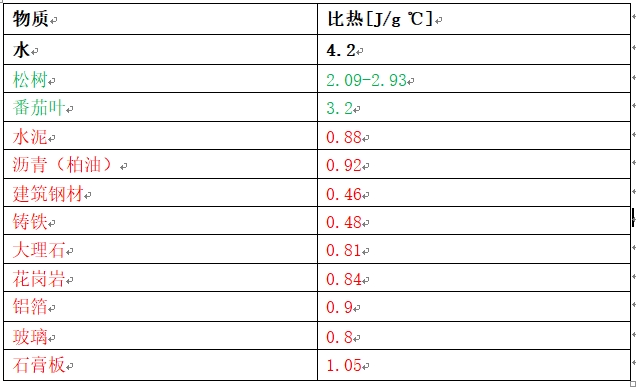

1. 热量与物质的比热,质量和温度变化之间的基本关系是 Q = cmΔT,其中 Q :热量;c :比热(或比热容);m :物质的质量;ΔT :温度的变化。该公式表明,吸收或放出的热量与物质的比热、质量以及温度变化量成正比。这是初中物理常识。

2. 依据1,ΔT=Q / cm,在物质的质量相同及吸收相同热量下,物质的比热越小,其温度增幅越大。

3.

(1) 在太阳辐射下,地表覆盖物接收、吸收太阳辐射能量仅限于其浅表。

(2) 城市建筑物(红色)的比热低于绿色植被(绿色,以松树,番茄叶代表即可)的比热。

(3) 城市建筑物的浅表和绿色植被的浅表,在接收、吸收相同的太阳辐射能量所转化的热量下,前者的升温幅度明显高于后者的升温幅度。并造成其周围环境温度的升温幅度也是明显前者高于后者。参见表1和图1,2(1-5)。

4. 依据1-3,在太阳辐射下,地表温度与地表覆盖物的比热反相关。全球气候变暖的主因之一:持续的城市扩张,造成在地表,城市建筑物覆盖面积增加,而绿色植被的覆盖面积减小。

表1. 各种物质的比热

图1.地表覆盖物的比热对比及环境温度对比

图左:由田野或乡村构成的地表覆盖物的比热很高。该局地在夏季气温低,在冬季气温很低。

图右:由城市建筑物构成的地表覆盖物的比热很低。该局地在夏季气温很高,在冬季由于供暖、机车等该局地气温也高于图左所示区域。

图2.森林的气候性能

2022年6月7日国际空间站监测到的欧洲城市中森林附近的气温远低于其它地方。这是一个不容忽视的事实:绿色植被比混凝土或土地升温更低,其周围空气和整个环境都比城市建筑物周围更凉爽。

全球气候变暖主因之二

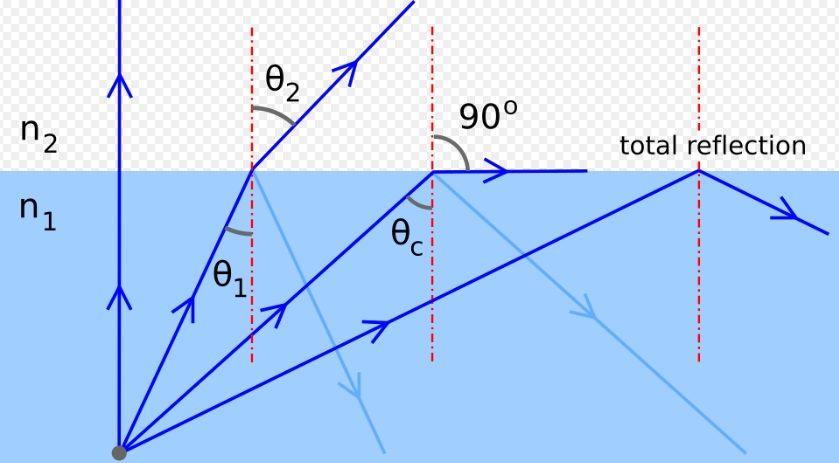

1. 光线在介质中传输,当介质的折射率由大变小,会发生全反射。沿光线传输方向介质的(负)梯度越大,光线的全反射率越高。如图3所示(6)。

图3. 光线的全反射

光线途经介质1,2,由于介质的折射率由大变小(n1﹥n2),可发生全反射。

2. 由于人类活动加剧,空气污染加重,空气密度上升,贴近地表的空气折射率上升,造成地表大气折射率沿径向的(负)梯度增大,导致(1) 由地表向外辐射光线(尤其红外线)的全反射率增加;(2) 太阳辐射汇聚地表增强。如图4所示。

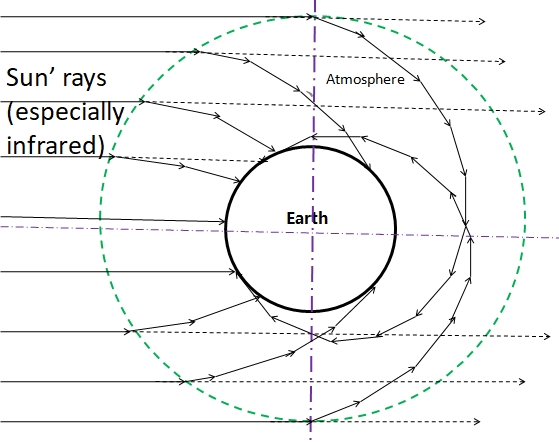

图4.太阳光线向行星(地球)表面汇聚由于其表面大气沿径向的(负)梯度

1. 由于行星表面的大气密度沿径向存在(负)梯度,其大气折射率也存在沿径向(负)梯度。

2. 伴随空气污染加重,地表大气沿径向的(负)梯度增大,太阳光线会更加向地表汇聚。

3. 由于空气污染,中国多地的贴近地表的空气折射率上升至1.50左右,而纯净空气的折射率近似为1.0。这无疑会导致该局地大气折射率沿地球径向的(负)梯度增加,引发该局地气温上升(7-9)。

4. 连续五年10月下旬,北京气温增幅与空气质量指数增幅正相关。如表2所示(10)。

5. 全球气候变暖与全球空气污染总体加重正相关。虽然世界上已有少数国家或区域的空气质量状况好转或正在好转(11)。

表2. 连续5年10月下旬北京日均气温-日均空气质量指数统计表

时期 | 日均气温(°C) | 日均空气质量指数(AQI) | 统计结果 | |

2019年10月 21-31日 | 11.64

| 78.82

| 2023年10月下旬日均气温比前四年同期日均气温大幅增加3.68°C。

| 2023年10月下旬日均空气质量指数比前四年同期日均空气质量指数大幅增加29.1。 |

2020年10月 21-31日 | ||||

2021年10月 21-31日 | ||||

2022年10月 21-31日 | ||||

2023年10月 21-31日 | 15.32 | 108 | ||

| 结论 | 1. 局地气温增幅与空气质量指数增幅正相关; 2. 全球气候变暖与空气污染加重正相关。 | |||

金星表面异常高温的主因

1. 贴近金星表面的大气压为92倍地球海平面大气压,而在65公里高空近似为1个地球大气压。对比:地球表面为1个大气压,而65公里高空气压近似为零。由于大气密度正相关于气压,则金星表面大气密度沿径向(负)梯度非常大。由于气体折射率正相关于其密度,则金星表面大气折射率沿径向(负)梯度非常大(12)。

2. 金星表面异常高温成因,主要由于其大气折射率沿金星径向(负)梯度太大,导致金星表面向外辐射光线(尤其红外线)的全反射率非常高,太阳辐射汇聚金星表面非常强。

讨论

1. 温室气体(尤其二氧化碳)的排放致全球气候变暖的观点为何不成立?

(1)该观点起源于金星表面异常高温由于其大气中浓密的二氧化碳的“强烈温室效应”的早期认知;并将金星大气的状态视为地球大气演化的最极端状态。“强烈温室效应”:金星表面吸收了太阳辐射的大部分能量;金星表面向外辐射的红外线被大气中二氧化碳吸收,并由其再发射返回金星表面。

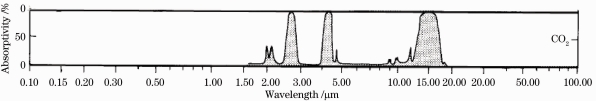

(2)由于二氧化碳对红外线的吸收总宽度占红外线光谱宽度的比例很小。如图5所示。因此,1所述认知明显是错误的(13)。

(3)依据光学基本常识和金星探测记录已展示:金星表面异常高温主要由于金星大气折射率沿径向的(负)梯度非常高。

2. 对全球气候变暖的缓解方法:

(1)保护生态环境,严控城市扩张。

(2)增加城市中绿化面积。

(3)适时拆除某些城市。

图5.二氧化碳的吸收带

二氧化碳的吸收带集中在 2,2.7,4.3,和 15μm。即,二氧化碳的吸收带有四个,分布在1-20µm的波长范围内。而红外线的波长范围为0.75 -1000µm。由此可见,二氧化碳的吸收带仅占红外线光谱的很小范围。

感想

1. 在2011年以前,池德龙与其他人一样,对温室气体排放致气候变暖这一流行的权威理论观点深信不疑。由于他酷爱体育运动,特别关注所在地的气温和空气污染程度。通过大量统计后,发现局地气温增幅和空气质量指数增幅正相关。尤其还记录了几次局地沙尘暴时的气温明显高于平常。沙尘暴不会携带大量温室气体。另外,故意响应沙尘暴的到来而大范围温室气体及时增加排放,这对人类实现太难!因此,气温增加起因,用气候变暖的流行的权威理论观点难以解释。

2. 温室气体排放致气候变暖这一流行理论观点,源于另一流行理论观点:金星表面异常高温由于金星大气中浓密二氧化碳的强烈温室效应。对金星表面异常高温成因,池德龙进行了另辟蹊径的探索,尤其被1992年第一版的中国大百科全书《天文学》中“金星”辞条所述金星大气中奇特光学现象“大气折射能使接近地平线的太阳光弯曲达180°,在金星上,即使背朝太阳也可欣赏“日落东山”的奇景”的启迪:在太阳辐射下,有大气的行星,其表面的温度状态,可能与行星大气沿径向的(负)梯度有关。由此进一步探索获得新观点:金星表面异常高温主要由于金星大气折射率沿径向的(负)梯度非常高。

3. 宇宙中事物大道至简:在夏季骄阳下,当你赤脚走在草坪上,无意中踩到一块裸露的鹅暖石,会被其烫得惊跳起来。这会令你深刻感受到:太阳辐射下,由于不同物质其比热不同,其所构成物体的表面温度不同。那么,将草坪放大至地球表面的一个洲那么大,而该鹅暖石对应一座城市,有助于揭示全球气候变暖成因。

结论

全球气候变暖主要由于:

1. 太阳辐射下,地表温度与地表覆盖物的比热反相关。持续的城市扩张,绿色植被覆盖面积减小。而城市建筑物的比热远低于绿色植被的比热。

2. 空气污染加重,导致空气折射率上升,地表大气折射率沿径向的(负)梯度增大,造成地表向外辐射的光线的全反射率增加,同时太阳辐射汇聚地表增强。

3. 金星表面异常高温主要由于其大气折射率沿径向(负)梯度太大。

参考文献

1. 常用建筑材料热物理性能计算参数,https://www.awhouse.art/thermophysical-properties

2. 主要材料的比重,比热,热导率

https://heater.heat-tech.biz/tc/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/7747.html

3. 陈景玲,王 谦等,番茄叶片和果实热容量的热平衡测定方法https://www.ingentaconnect.com/content/tcsae/tcsae/2012/00000028/00000002/art00048?crawler=true

4. 刘海轩, 许丽娟等,城市森林降温效应影响因素研究进展

https://html.rhhz.net/linyekexue/html/2019-4-144.htm

6. 王沛,鲁拥华,《光学》,15-21,ISBN:978-7-312-05149-4

7. 耿 蒙 ,李学彬等, 典型地区大气气溶胶谱分布和复折射率特征研究 https://www.researching.cn/ArticlePdf/m00018/2018/47/3/0311001.pdf

8. 田文寿等,大气气溶胶有效折射率的计算及相对湿度对它的影响,《环境科学》,1996年第3期31-34页。

9. 蒋金亮,快速城市化背景下城市扩张对空气质量影响研究https://plc.pku.edu.cn/__local/3/03/17/15FF4464D09081DDF7EDE41FBD1_9BC14599_4389E.pdf?e=.pdf

10.气温,空气质量指数历史,https://tianqi.2345.com/wea_history/54511.htm

11. 世界空气污染,实时空气质量指数,https://waqi.info/cn/

12. 张明昌,【金星】,中国大百科全书《天文学》第一版,176-177,ISBN:7-5000-5973-6/P·2

该辞条主要参考:R. Jastrow, M. H. Thompson, Astronomy: Fundamentals and Frontiers, Third Edition,416, ISBN: 0471018457; 9780471018452

13. 吴军,王先华,空间外差光谱技术应用于大气二氧化碳探测的能力, https://www.researching.cn/ArticlePdf/m00006/2011/31/1/0101001.pdf

https://wap.sciencenet.cn/blog-3474929-1500001.html

上一篇:探索云起电,龙卷风和太阳风之间关联机制

下一篇:黑洞和宇宙大爆炸不存在,广义相对论不成立