博文

[转载]LC-MS/MS检测--绿原酸物质检测

||

☕️早晨醒来,一杯醇香的咖啡能唤醒身心。但你知不知道,除了提神的咖啡因,咖啡里还藏着一位“健康卫士”——它就是绿原酸!

🌼而当我们用一杯清甜的菊花茶降火时,滋养我们的则是绿原酸的“兄弟姐妹们”:新绿原酸、隐绿原酸,以及异绿原酸A、B、C。

这些名字听起来很复杂,但其实它们都是天然存在的酚酸化合物,广泛分布于咖啡、菊花、金银花、水果和蔬菜中,是真正的“天然抗氧化剂”!

异绿原酸A,CAS号89919-62-0

异绿原酸B,CAS号14534-61-3

异绿原酸C,CAS号57378-72-0

新绿原酸,CAS号906-33-2

隐绿原酸,CAS号905-99-7

绿原酸,CAS号327-97-9

这些化合物都是苯丙素类物质,是咖啡酸与奎宁酸形成的酯,是植物中重要的酚酸成分,尤其在咖啡、菊花、金银花等植物中含量丰富。

如何精准追踪这些化合物?液质联用技术(LC-MS/MS) 凭借高灵敏度与选择性,成为解析绿原酸物质的关键工具!

🔍 聚焦6种绿原酸物质

中文名 | 化学结构 | 主要来源与说明 |

新绿原酸 | 单咖啡酰基,连接在奎宁酸的 3-位羟基上 | 咖啡、桃子、金银花。是绿原酸的一种位置异构体。 |

隐绿原酸 | 单咖啡酰基,连接在奎宁酸的 4-位羟基上 | 咖啡、菊花、金银花。同样是绿原酸的位置异构体。 |

绿原酸 | 单咖啡酰基,连接在奎宁酸的 5-位羟基上 | 最常见、最广泛的一种,常直接被称为“绿原酸”。存在于咖啡、苹果、土豆、向日葵等众多植物中。 |

异绿原酸A | 双咖啡酰基,分别连接在奎宁酸的 3-位和5-位羟基上 | 菊花、金银花等。具有显著的抗炎、抗氧化活性。 |

异绿原酸B | 双咖啡酰基,分别连接在奎宁酸的 3-位和 4-位羟基上 | 菊花、金银花等。 |

异绿原酸C | 双咖啡酰基,分别连接在奎宁酸的 4-位和 5-位羟基上 | 菊花、金银花等。 |

🔬 二、生物学意义:八个物质各显神通

虽然名字像“绕口令”,但核心区别就在于咖啡酰基在奎宁酸上的连接位置不同。

“单挂”系列(单咖啡酰基):

绿原酸 (5-位):最常见的大哥

新绿原酸 (3-位):名字带“新”

隐绿原酸 (4-位):名字带“隐”

“双挂”系列(双咖啡酰基):

异绿原酸A、B、C:功效更强的“进阶版”

Norminkoda可以提供这6个物质一次性检测。

⚡ 三、检测挑战:为何必须6个物质同时锁定?

结构相似性:

这6种因结构相似、功能迥异,精准检测面临巨大挑战。

在中药材(如金银花、菊花)的质量标准中,常常同时测定绿原酸和木犀草苷,或者同时测定绿原酸和总异绿原酸的含量,以综合评价药材的质量。

🔧 四、液质联用(LC-MS/MS):精准解析的终极方案

1. 技术突破点

色谱分离:采用C18柱+梯度洗脱,结合离子对试剂,实现四者完全分离。

质谱定性:

一级质谱:精确分子量区分同分异构体。

二级质谱:特征碎片离子确认结构

2. 样本前处理

(1)按1:20(g:ml)加入提取液,充分混匀;

(2)低温超声提取10 min;

(3)12000 rpm离心10 min,取上清用微孔滤膜(0.22 μm pore size)过滤样品,并保存于进样瓶中,用于UPLC-MS/MS分析,全程需要避光条件下进行。

🌍 五、数据结果

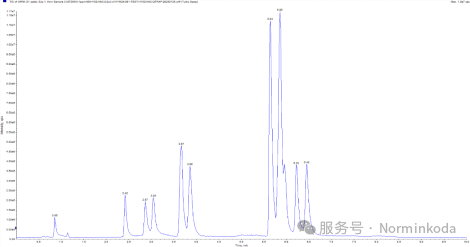

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

图1 : 标准品总离子流图

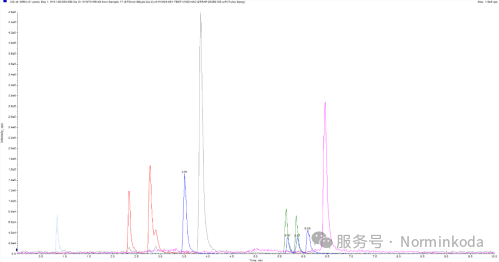

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

图2 : 标准品MRM多峰图

🌱 应用场景:

这些绿原酸类化合物具有多种生物活性,因此在食品、保健品和药品领域受到广泛关注:

1.抗氧化活性:能有效清除自由基,延缓衰老。

2.抗炎作用:对多种炎症模型有抑制作用。

3.抗菌抗病毒:对某些细菌和病毒(如疱疹病毒)有抑制效果。

4.保护心脑血管:有助于降低血糖、血脂,保护肝脏和神经。

5.食品工业:作为天然抗氧化剂用于油脂和食品保鲜,也是咖啡和某些中药(如金银花、菊花)的主要功效成分之一。

Norminkoda可以提供个性化靶向检测,欢迎关注咨询!

声明:本文内容观点仅代表个人解读,具体参考原文.

https://wap.sciencenet.cn/blog-3289971-1499576.html

上一篇:[转载]Genes||GhANT在胚珠中的特殊调节增加了棉花种子的大小

下一篇:[转载]LC-MS/MS检测--莽草酸途径物质检测

全部作者的其他最新博文

- • [转载]International Journal of Food Properties||理化+代谢分析陈皮不同年份的成分变化

- • [转载]Journal of Genetics and Genomics(1区7.1分)||ZmPRX38提高玉米茎秆强度和产量

- • [转载]Agronomy||外源施用纳米硅和褪黑素改善薏苡幼苗盐害

- • [转载]BMC_Plant_Biology||理化+转录组学+代谢组学揭示藜麦花穗磷胁迫反应的关键基因和核心代谢途径

- • [转载]Plants||OsLEA1b调控水稻高温淀粉生物合成

- • [转载]Plant Biotechnol. J.||WAK106-E2Fa-DPb1-UGT74E2模块等位基因变异调节杨树纤维