博文

默顿学派的学术谱系与当代科学社会学的理论旨趣

|

默顿学派的学术谱系与当代科学社会学的理论旨趣

尹辉 李侠

上海交通大学科学史与科学文化研究院,上海 200240

【摘要】默顿学派(Mertonian School)诞生于20世纪中期的美国,它以罗伯特·默顿(Robert Merton)为核心,开辟了社会学研究的新领域——科学社会学(Sociology of Science)。他们运用社会学的方法对建制化的科学进行系统的分析,不仅在科学的社会结构、规范和制度等一系列重要问题上取得开创性成果,而且为当今科学社会学诸多问题的研究提供了经典范式和理论框架。通过梳理默顿学派的学术谱系,总结他们的主要思想、核心理论以及突出贡献,有助于厘清科学社会学发展的历史脉络、关注点的变迁,以及揭示支撑科学发展的制度性条件的作用机制,从而为今后的科学社会学研究以及科技政策制定提供扎实的理论借鉴。

【关键词】默顿学派;谱系;科学社会学;后默顿学派;旨趣

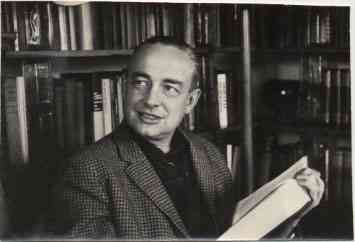

一、奠基人:罗伯特·默顿(Robert Merton)

默顿,1910年出生于美国费城。1927年,他来到坦普尔大学(Temple University)求学,在那里,他遇到了社会学家乔治·E·辛普森(George E. Simpson)。在辛普森的指导下,默顿担任种族和媒体项目的研究助理,由此开启了社会学研究的生涯。1931年,默顿来到哈佛大学,师从著名社会学家皮特林·索罗金(Pitirim Sorokin)、塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)和科学史家乔治·萨顿(George Sarton)等,深受他们思想的影响,默顿开展了一系列社会学理论研究,如他在1949年出版的《社会理论和社会结构》[1](Social Theory and Social Structure,1949)被誉为20世纪最重要的社会学经典之一[①]。书中,默顿提出了社会学的“中层理论(Sociological Theories of the Middle Range)”,它既不像帕森斯结构功能主义那样宏大,也非过于关注和描述日常生活中微小琐碎的细节,而是介于两者之间,聚焦特定的社会行为、组织和变迁。他特别强调,中层理论必须能够指导经验研究和数据检验,而非仅仅停留在理论推演。此外,默顿还在传统功能分析的基础上划分了显功能(Manifest Function)和潜功能(Latent Function),显功能指社会制度或行为有意图、明确可见的、人们预期之内的功能,而潜功能是无意图、隐性的、不易被人们察觉的功能,这组概念的提出不仅有利于区分社会行为的主观动机和客观功能,还有助于发掘被忽视但同样重要的社会行为后果。因此,当社会学家开始把注意力转移到潜功能时,他们极有可能开辟新的探索领域,这将直接带来社会学知识的增长。

当然,默顿最具代表性的贡献还是科学社会学,因其对该领域的基本概念、数据、理论和方法作出的一系列开创性成果,被誉为“科学社会学之父”。默顿将科学看作具有独特精神特质的社会制度,并对其进行功能分析,发表了关于“近代法国社会学”、“公元700-1300年阿拉伯智力发展历程”、“科学与军事技术”等早期研究论文。1935年,默顿开始撰写博士学位论文,经过两年多的酝酿,最终于1938年完成并出版他的博士论文《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》[2](Science,Technology and Society in Seventeenth-Century England,1938)。该论文首次将科学作为一个独立的社会系统加以考察,从社会学视角探讨了科学发展的动力和阻力,重点分析了清教、军事、社会结构、技术与科学之间复杂的互动关系,被誉为科学社会学的开山之作。

1941年,默顿来到哥伦比亚大学社会学系任教,在那里继续他的科学社会学研究,并于次年发表“科学的规范结构(The Normative Structure of Science,1942)[3]”一文,提出了著名的科学四大规范(又称“CUDOS规范”)——公有性(Communism)、普遍主义(Universalism)、无私性(Disinterestedness)和有条理的怀疑论(Organized Skepticism),即现代科学的四种精神气质,确立了科学共同体的价值取向和行为规范。后来,默顿又关注到科学界的奖励系统,并于1957年发表“科学发现的优先权(Priorities in scientific discovery: A chapter in the sociology of science,1957)[4]”,强调科学奖励系统基于率先取得的原创性贡献,促使科学家们强烈追求成为“第一个”发现者。然而,在此规则下,可能导致科学家们对“获得承认”的极端关注,从而导致行为失范问题。在此基础上,默顿又发现科学界存在名誉累积现象,即知名度较高的科学家更容易获得认可,而知名度较低的研究者往往被忽视,默顿将这种现象命名为“马太效应(Matthew Effect)”,并指出该效应在科学资源和人才集中的社会选择过程扮演重要角色[5]。除这些长篇论文外,默顿还出版了不少经典专著,如1973年,默顿的《科学社会学:理论与经验研究》[3](The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigation,1973)出版,汇集了他四十多年来研究科学社会学的核心成果,全面解析了科学如何运作、科学家如何互动以及科学如何嵌入社会等问题,奠定了科学社会学的基础;1979年,默顿出版《科学社会学散记》[6](The Sociology of Science : An Episodic Memoir,1979)一书,该书的篇幅虽然不大,但却凝集了科学社会学创始和发展的关键阶段,包括科学社会学的思想起源、制度化过程、研究方法的转变及其与科学史、科学哲学的互动等问题,书中含有大量珍贵的口述史料,揭示了鲜为人知的科学社会学发展历程。此外,默顿还有《欧洲科学社会学》(The Sociology of Science in Europe,1977)、《社会研究与社会政策》(Social Research and the Practicing Professions,1982)等几十部经典著作。

1994年,默顿荣获美国国家科学奖章,以表彰他在社会学领域的重要贡献,这也使他成为美国历史上第一个获此殊荣的社会学家。名副其实,默顿的工作具有开创性,他不仅首次揭示了科学作为一种社会体制的运作方式,为理解科学与社会的本质提供了重要理论工具,也为后来的科技史、科技政策等领域的研究提供了参考。

二、默顿的学生及主要继承者

默顿作为科学社会学的奠基人,他的研究始于20世纪30年代,可在那之后的二三十年里,科学社会学并没有引起人们的广泛关注,正如默顿在《科学社会学散记》中所言:“事实证明,这个领域30年代的工作,不过是其60年代初期以后的工作的一个序曲。[6]”实际上,在这段所谓的“发展停滞期”,默顿不仅没有放弃他对科学社会学的探索,还积极培养了不少博士生,与他们共同推进了这一领域的发展。在他们的努力下,科学社会学逐渐走向成熟,并最终确立其独立的学科地位。

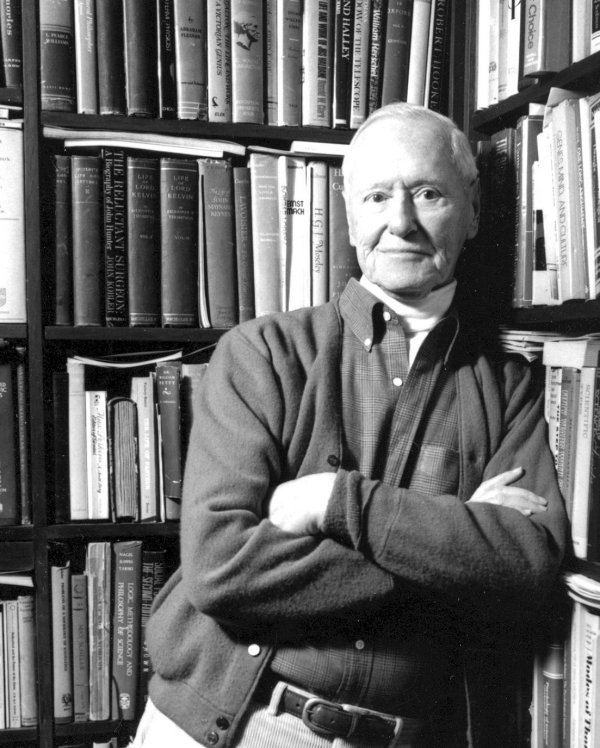

1. 伯纳德·巴伯(Bernard Barber)

伯纳德·巴伯,博士毕业于哈佛大学,随后在哥伦比亚大学巴纳德学院(Barnard College)长期担任社会学教授。巴伯早年师从著名社会学家帕森斯和默顿,深受其结构功能主义的影响,将科学视为独立于其他社会结构的自主性系统,并考察科学与社会之间的相互作用关系,为科学社会学的形成奠定了基础。

20世纪30年代末,巴伯跟随默顿学习社会学,作为默顿学派最早期的代表人物之一,他在科学社会学领域的代表作《科学与社会秩序》[7](Science and the Social Order,1952),集中体现了默顿的早期思想,也是科学社会学发展早期的经典之作。客观地说,那时还没有所谓的科学社会学,包括巴伯在四十年代末开始写作此书时,目的也不过是发展并应用社会学理论去透视科学的建制化历程。不过,与英国早期“科学人文主义者(scientific humanists,如贝尔纳等人)”不同,巴伯继承了默顿的思想,把科学看作一种社会活动,强调科学的独立性和自主性,并且开始考究科学系统的内部问题,认为科学是一个具有凝聚性的结构,其各部分在功能上相互依存。由此可见,巴伯显然已经踏入了科学社会学的核心地带。

受默顿科学规范理论的影响,巴伯提出科学不仅是理性和技术性的操作,更是一种服务既定精神价值、受伦理约束的活动,并给出科学共同体应遵守的四种精神规范:合理性(rationality)、普遍主义(universalism)、个人主义(individualism)、公有性和无私立性(communality and disinterestedness)。此外,他还提醒,在不同类型的社会组织中,科学家的行为存在差异,相应的科学规范也会略有不同,例如,相较于“应用”科学,“纯”科学要发展科学的概念体系,因而对合理性规范的要求会更高。由此可见,相较于默顿体系,巴伯对科学的考察更为细致,他对不同种类的科学组织做了分类讨论,该书的后半部分尤其体现了这一特征:巴伯详细考察了美国社会的三种科学组织——大学与学院、工商业研究机构和政府研究机构,分别讨论它们的内部组织结构及其在科学发展中的具体作用,例如大学不仅为“纯”科学作出贡献,促进科学自身的发展,还促进科学与各类人文学科保持紧密联系,从而维持、表达和发展社会的文化价值。大学通过培养学生,将这种文化价值传输给社会,这样不仅增加社会对科学的认可,而且能够促进社会对科学的财政支持。

总体而言,巴伯的主要贡献在于,他继承了默顿的传统,将功能主义理论成功移植到科学社会学领域,为理解科学与社会秩序的互动关系提供了分析框架,也为六十年代科学社会学的繁荣打下了理论根基。

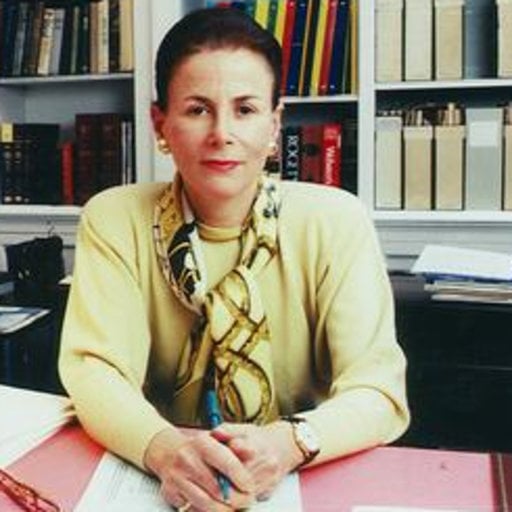

2. 哈丽亚特·朱克曼(Harriet Zuckerman)

哈里亚特·朱克曼,美国社会学家,她1965年从哥伦比亚大学获得博士学位,在哥伦比亚大学任社会学教授达27年之久,期间曾有四年时间任系主任,师从默顿,长期致力于科学精英、优势积累以及女性科学家的研究。其重要代表作是《科学界的精英:诺贝尔奖获得者的社会结构》[8](Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, 1977)。在这本书中,朱克曼围绕诺贝尔奖制度、科学精英的培养机制以及科学发现的社会结构等核心议题,采用质化与量化相结合的方法,对大约80%的美国诺贝尔奖得主的职业生涯和研究成就进行深入调查,揭示了科学界分层制度对科学发展的作用。毋庸置疑,朱克曼的诺奖研究和默顿的思想理论是一脉相承的,正如朱克曼在书的前言中所说:“此研究的风格深受保罗·拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)和默顿教授的影响……在一定程度上借鉴了与默顿的共同研究成果。[8]”

研究中,朱克曼在默顿“马太效应”理论的基础上提出“优势累积(accumulation of advantage)”,即在科学领域中,某些个人或团体一再获得有利条件和奖励时,这种优势便会累积起来,因此个人的才华越早被人发现,也就意味着他们将越早接触有利条件,越容易获得成功,这一过程不仅促使科学精英的形成而且最终造就社会分层现象。接着,她通过一系列数据分析发现,大多数诺贝尔奖得主不仅在家庭背景、早期教育等方面占据优势,而且在职业生涯的早期或中期就已经取得了重要科学贡献,这一发现有力证实了早期优势累积对于塑成科学精英的重要作用。不仅如此,这种优势的累积也致使精英们在个人成就和获得报酬上遥遥领先,精英们从而能够获得更好的条件和实验设备,为其以后的科研工作提供有利条件,进而强化优势累积,巩固其精英地位。朱克曼预料道:“未来的诺贝尔奖获得者将比其他科学家更早得到学位,也更早和更多地发表著作,并在其整个事业中一直如此。[8]”

确切地说,朱克曼的诺奖研究建立在扎实的数据分析和大量的观察访谈上,不仅对默顿的“马太效应”进行了验证和拓展,还揭示了科学精英的成长路径,对于人才的培养极具现实价值。此外,朱克曼还将诺贝尔奖视为一种社会制度,探讨了诺奖评选过程的社会学意义,分析获奖如何改变科学家的职业轨迹和社会地位等。更可贵的是,朱克曼在最后还意识到了诺贝尔奖制度的局限性,其一,报偿与贡献的质量并不总是相称,其二,奖金在鼓励获奖者的同时,也会让他们沉浸在功成名就的光环中,分散其注意力,这反而对科研工作产生破坏性。朱克曼对诺奖的批判性认识,不断引发人们对科学奖励制度的双重效应及其潜在代价的深刻反思。

3. 乔纳森·科尔(Jonathan Cole)和斯蒂芬·科尔(Stephen Cole)

乔纳森·科尔和斯蒂芬·科尔(科尔兄弟)均是默顿的研究生,因其在科学社会学领域取得突出成就而闻名。乔纳森·科尔于1969年获得哥伦比亚大学博士学位,后担任哥伦比亚大学约翰·米切尔·梅森(John Mitchell Mason)教授、名誉教务长兼学院院长。斯蒂芬·科尔于1967年取得博士学位,任美国纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)社会学名誉教授,他和乔纳森·科尔在学术研究上有着密切合作,他们还曾与朱克曼一起主持哥伦比亚大学科学社会学项目,并且得到了美国国家科学基金会的支持,期间产出大量理论和实证研究成果[②]。

科尔兄弟继承默顿的传统,他们深入研究了科学界的奖励系统,并于1973年出版《科学界的社会分层》[9](Social Stratification in Science,1973)。他们认为,科学是一种高度分层的体制,当采取不同的理论分析时,结果也存在差异。如果借用功能理论进行分析,通常情况下,在科学界贡献越多的人越处在等级体系的顶端,他们的报酬相应也就越高,这种依据贡献大小分配奖酬的做法,将激励有才能的人进入最需要他们的岗位;而如果借助冲突理论分析,即科学体制是因科学精英与非精英之间的利益冲突形成的,其中的科学精英处于较高位置,而其他人处于较低位置,精英可以随意利用权力,以牺牲非精英为代价榨取不平等份额,因此,奖励的不均衡分配是权力不平等分配的一种结果。但究竟哪一种理论更能解释科学界的分层呢?为回答这一问题,科尔兄弟通过详细的经验研究证实,科学界的社会分层是普遍主义的结果。而冲突理论的观点缺乏经验证据。

此外,科尔兄弟还对默顿“马太效应”作了概念上的推广,用它描述科学分层对所有层次上扩散过程的影响。他们发现,科学家的既有科学声誉越强,其新发现得到承认的概率也就越大。其次,级别很高的科学家的低质量论文要比级别低的作者的低质量论文更有可能被早日扩散。除此之外,科尔兄弟还研究了科学合作中的“马太效应”:当一位不知名的研究者与颇负盛誉的科学家合作时,马太效应不仅促使大家关注他们的合作成果,还可能提高声誉处在上升阶段科学家的早期成果的知名度。

毋庸置疑,科尔兄弟通过拓展默顿的“马太效应”,发现了分层制度对科学进展产生的重要影响,也为理解科学发展规律提供了新的角度。除此之外,他们在研究中还得出一些看似反常的结论,比如美国科学界不存在歧视妇女和犹太人的行为;大多数研究成果,甚至发表在一流杂志上的论文也很少被科学共同体引用,尤其做出重大发现的科学家更不常引证这些论文,他们由此提出新的问题:如果科学家的数量大大减少,科学进展速度是否有可能保持不变?

最后,值得强调的是,和朱克曼一样,科尔兄弟的研究仍建立在大量数据分析的基础之上,他们还创新性地使用“引证法[③]”测量科学研究的质量,即用文献被引证的次数衡量科学家所作贡献的大小,如今这种方法已经成为衡量学术影响力的重要指标。

4. 杰里·加斯顿(Jerry Gaston)

杰里·加斯顿,美国社会学家,主要关注科学界的奖励系统、学术资源分配以及科学知识生产的社会机制等问题。他的《英美科学界的奖励系统》[10](The Reward System in British and American Science,1978)是科学社会学领域的经典著作,主要考察科学认知和社会组织对科学奖励系统运行的影响。尽管科尔兄弟等人已经对奖励系统做了深入的研究,但加斯顿通过考察英美国家600位科学家的资料,分析比较两国奖励系统的异同,仍得出了不少新的结论。因该研究在文献综述、问题、假设、材料、分析论证等方面做得扎实可靠,巴伯称赞其“为社会科学的研究提供了一个样板”[10]。

书中,加斯顿从默顿的科学的四种精神气质出发,分析科学家遵守这些规范的具体条件,以及每一条规范影响何种行为,当遵守或者违背这些规范时又会给科学发展带来怎样的影响,以此解释科学奖励系统为何依靠“贡献和承认”而非“金钱”来运行(奖励系统的运转是为了促进知识的增长)。接下来,加斯顿主要研究的问题是,不同科学共同体的奖励系统是否具有差异?如果有差异,这种差异是不同学科的认知差距还是一个国家的社会组织结构差异带来的?为此,他采用了系统的量化流程,仔细考察英美科学界的奖励系统。研究发现,英美科学界的奖励系统十分相似,而且奖励系统是依据普遍性规范运行的,即英美科学界的社会组织上的差异几乎不影响奖励系统。接着,他研究生物学、化学和物理学界内的奖励系统,发现认知发展影响奖励系统的运行,然后他又继续研究英美两国在这三门学科中奖励系统的差异,再一次表明认知发展比社会组织更能决定奖励系统的运行。另外,他还用默顿的“马太效应”解释奖励系统,即已经得到确认的科学家将会获得更多承认。不过,他也进一步提出反思,认为“马太效应”主要讨论科学家个人而非整个科学共同体,忽视了社会分层体系对承认的影响。为此,他提出使用波敦克效应(Podunk Effect)在解释奖励系统时更具优势,即科学家如果处在低声望机构中,往往难以获得承认,而处于高声望机构中,不仅能够得到应有的承认,而且还有可能获得不应得的奖励。此外,他还发现理论科学家比实验科学家对科学共同体更有价值(可能因为前者的研究工作对科学共同体的价值更高),因此更有可能获得承认。

值得一提的是,加斯顿在研究方法上继承了朱克曼、科尔兄弟等人的量化策略,而且花费大量精力综述他们的观点,公正地加以评价和批判,然后依据他所掌握的英美资料提供新的思考路径,在科学奖励系统的研究上达到了新的高度。

5. 路易斯·科塞(Lewis Coser)

路易斯·科瑟,美国社会学家,既是学者,也是一名政治积极分子,经常发表政治演讲,曾为《政治》(Politics)《党派评论》(Partisan Review)《进步》(The Progressive)等杂志撰稿。科塞师从默顿,41岁获得哥伦比亚大学社会学博士学位。受到默顿的影响,他长期关注知识分子的社会角色,如在1965年出版的《思想者:一位社会学家的观点》(Men of Ideas: A Sociologist's View,1965)[11]中,深入讨论了知识分子如何与现实世界经济和权力的互动问题,产生了较大影响。

科塞对社会学的贡献主要是社会冲突理论。他的博士论文《社会冲突的功能》[12](The Functions of Social Conflict,1956)堪称社会学理论研究的典范。科塞虽然不像朱克曼、科尔兄弟那样聚焦科学社会学领域的具体问题,但作为默顿学派的重要代表,他的书中依旧带有浓厚的默顿气息。例如,他没有继承帕森斯的宏观模式,而是采取了默顿的“中层理论”视角,关注具体的社会冲突如何对群体及社会产生影响。正如默顿所言,中层理论的构建要从特定社会现象出发,从清晰的定义开始[1]。科塞的研究就是严格按照这条路径,从具体冲突现象中抽离“社会冲突”的概念。书中,他从齐美尔(Simmel)的“冲突论”出发,借助默顿的功能分析框架(显功能和潜功能),深入挖掘了社会冲突的正向功能。他认为冲突并非纯粹消极的社会现象,适当的冲突反而对社会有益,具体而言,冲突有以下四种功能:①有利于维持和巩固群体疆界,实现群体聚合;②外部冲突促使群体内部团结;③冲突有助于社会的稳定和整合;④冲突促进权力的平衡,进而建立、调整社会结构。显然,科塞不仅没有背离默顿传统,反而通过聚焦“社会冲突”检验并发展了默顿的功能分析和中层理论,丰富了默顿学派的研究价值取向。值得一提的是,他的夫人萝丝·科塞(Rose Coser,1916-1994)与他同在默顿门下攻读博士(科塞1954年,萝丝1957年获得博士学位),也是一位著名的社会学家,她的的研究方向主要聚焦于医学社会学与家庭社会学。

6. 约瑟夫·本-戴维(Joseph Ben-David)

约瑟夫·本-戴维是以色列著名社会学家,1955年获得博士学位,主要研究高等教育、科学社会学。自20世纪60年代,本-戴维陆续出版了多部科学社会学专著:《以色列的农业规划和乡村社区》(Agricultural Planning and Village Community in Israel,1964)《基础研究和大学》(Fundamental Research and Universities,1968)《美国高等教育:新旧方向》(American Higher Education: Directions Old and New,1974)等。1985年,社会科学研究会授予他约翰·得斯蒙德·贝尔纳奖(John Desmond Bernal Prize)[④]。

本-戴维虽非默顿的直系学生,但他的研究不仅继承了默顿的思想传统,而且拓展了其理论边界,为20世纪六十年代科学社会学的发展起到了关键推动作用。其中,最能体现他传承发展默顿理论的著作是1971年出版的《科学家在社会中的角色》[13](The Scientist's Role in Society,1971),这也是科学社会学领域的一部经典作品。书中,他赞成默顿的观点,把科学视为一种社会体制,受到各种环境的制约。与默顿不同的是,本-戴维采取历史和比较的方法,考察不同时期、不同国家如何塑造科学家的角色以及科学组织的形成条件。他通过比较考察了17世纪以前科学的缓慢和非连续增长问题,发现其原因在于两个方面,一方面,科学不是传统社会所“必需”的东西,另一方面,传统社会缺乏科学家的职业角色,没有社会支持,不利于科学的自主发展。接着,他回顾了古希腊、意大利等西方科学传统,综合其文化社会背景,解释在众多西欧国家中,为何英国能够成为革命的中心,他认为最主要的原因是17世纪英国实现了科学的建制化。他解释道,建制化是承认科学价值的重要体现,而且通过赋予科学独立的行为规范,提高科学的自主性,从而促进科学的自由发展。书的后半部分,他又比较了法国、德国和美国的科学建制化过程,分析社会政治经济等因素如何影响科学发展以及科学中心的转移问题。

由此可见,本-戴维的研究可以看成是对默顿《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》的一种延续,只不过,和默顿不同的是,他采取历史和比较的方法,聚焦于科学家角色的形成和发展,揭示了科学建制化的历史及其如何影响科学的变革与发展。

7. 黛安娜·克兰(Diana Crane)

黛安娜·克兰,哥伦比亚大学社会学博士毕业,美国科学社会学家,科学政策专家,曾在宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)社会学系担任教授,主要从事科学社会学、知识扩散以及文化社会学研究。她的经典代表作是《无形学院——知识在科学共同体的扩散》[14](Invisible Colleges Diffusion of Knowledge in Scientific Communication,1972),将社会组织的变化和科学知识的增长联系起来,探究科学共同体中的组织如何促进科学发展,对科学社会学的发展具有深远影响。

尽管克兰在书中没有明确表示自己遵循了默顿传统,但种种迹象表明,她的研究依旧是默顿思想的延续。她承认科学是一个高度结构化的社会系统,并沿用默顿的经验研究方法,重点考察科学共同体内部对知识增长和扩散的作用。为此,她在书中提出“无形学院(Invisible College)”的概念,即科学家之间形成的非正式的学术群体。她认为相较于正式群体,我们更容易忽视非正式群体的作用,而多数领域的学者在地理上存在距离,这意味着多数交流互动并非通过直接的方式,而是借助出版物、书信、有影响力的成员等相互建立联系。克兰借助引证法定量考究,发现这种非正式的无形学院能够促使合作者群体紧密连接,不仅有利于成员间道德原则的形成,而且对知识的传播、学术合作和研究议题的选择等方面发挥着重要作用。此外,她还将默顿的“马太效应” 创新性地应用到知识扩散领域,提出少数多产的科学家获得科学研究的优先权,通过招收和培养学生成为他们的合作者,以此实现和其他成员的非正式联系,这种活动将造就该领域的出版物和其他学术成果呈指数级增长。

因此,严格意义上说,克兰不属于传统的默顿学派,只能算作默顿的外围继承者。考虑到哥伦比亚大学社会学默顿范式的强烈影响,把克兰添加到默顿谱系是合理的,她的研究无疑丰富了默顿学派的科学社会学视角,并且在知识网络方面作出了重要贡献。

三、后默顿时代的科学社会学理论旨趣

默顿学派的形成大致可以分成两个阶段。第一阶段(20世纪30至50年代)以默顿和巴伯二人为代表,他们从帕森斯的结构功能主义视角出发,分析科学的社会结构,特别是默顿,提出了科学的精神气质(CUDOS规范)、科学奖励机制、优先权冲突、清教对科学发展的影响等一系列重要问题,他们的研究不仅揭示了科学作为一种社会制度的运行逻辑,也为后来的实证研究提供了方法论上的指导;第二阶段(20世纪50-70年代)以默顿及其弟子为代表,如朱克曼的科学精英研究、科尔兄弟的社会分层研究、加斯顿的奖励系统研究、本-戴维的科学家角色研究以及克兰的无形学院研究等,他们不仅通过引文量化的方法验证了默顿的思想,而且拓展了其既有的理论框架,使科学社会学逐渐从对科学规范与学术精英的研究,扩展到科学知识传播、科学体制的历史演变以及学术网络的形成等问题。在内容上,他们把研究的触角伸向科学社会学的各个角落,在方法上,他们广泛使用引文等量化研究方法不断增强实证研究的深度,因而形成了一套既有广度又有理论深度的学术传统,这一时期的科学社会学研究也迎来了空前繁荣的景况。

如果我们从更大视野来看默顿学派的学术成就,可以发现默顿学派关于科学的社会学研究,属于典型的从小科学到大科学转变时期科学建制化研究,默顿学派的学者们对这一时期中观层面的科学建制运行的内在机制问题研究的很透彻,但是,随着大科学时代的全面来临,科技建制遭遇的问题与小科学时代发生了根本性改变,因此,自70年代以来,默顿学派就遭到了不少批评,比如质疑科学规范过于理想化,难以在市场导向的科研体制下维持;还有人提出默顿学派集中关注英美科学体制,研究范式带有局限性等。其中反对声音最强烈的,当属以大卫·布鲁尔(David Bloor)和巴里·巴恩斯(Barry Barnes)等人为代表的爱丁堡学派(Edinburgh School),他们认为默顿学派缺乏对科学知识的社会学分析,由此掀起一场科学知识社会学(SSK)的认识论革命,使得科学社会学的传统范式面临巨大挑战,另辟蹊径成为科学社会学界在20世纪70-80年代的共识,由此一些欧洲学者在20世纪60年代解构主义理论的影响下开启了以建构主义为出发点的SSK运动,他们不再关注科技建制本身,反而把目光聚焦于知识本身,开始探索科学知识内容的建构过程,如拉图尔等人的《实验室生活》等作品方式就是这种范式的代表作,通过采用人类学的田野考察方式深入知识生产现场探究知识的制造全过程,由此揭示权力、经济、政治、文化等因素对知识生产过程的影响。毫不意外,这种激进的范式转型不但没有挽救陷入停滞困顿的科学社会学,反而消解了科学的客观性并产生了相对主义的思潮。因此,SSK运动在20世纪90年代就开始走下坡路了,21世纪以来再难有经典著作问世。全球化时代以来,随着世界各国都在科技上加大投入,科技建制的规模与复杂程度与默顿时代不可同日而语,如今科技建制已成为整个社会中最重要的部门,如何让这个部门高效有序运行已成全球共识,在这个背景,科学社会学复兴的趋势日益明显,对此,笔者愿意把这种趋势称作后默顿时代的科学社会学。

大科学时代的来临,知识生产的环境与条件都发生了根本性的变化,仅从科技投入角度而言,发达国家的R&D占本国GDP的2.5%以上,从事科技的人才数量更是远超历史上的任何时期,再加上大科学工程的遍地开花,此时如何保证与维持科技建制的高效有序运行就成为一项异常复杂的任务,此时影响科技建制的最大外生变量主要有以下三点,这也是后默顿时代科学社会学的主要理论旨趣与关注点所在,首先,科技政策对科技建制的影响。科技政策既是国家意志的体现,又是科技资源合理配置的理论依据,它也是影响科技发展的最大外生变量,因此,研究科技政策就成为后默顿时代科学社会学的主要阵地,也是热点领域。其次,科研生态环境的建构与功能分析。生态环境可以看做是扩大的科技建制,它直接服务于科技建制的绩效,所谓的“状态-结构-绩效”(SSP)三元模型直接指涉生态环境的状态与结构决定科技体制的绩效,故而,它是当今科学社会学的研究热点。毕竟在资源规模相当的情况下,谁的科研生态环境好谁的科技产出绩效就会更好。第三,科学文化与科技建制的关系。德国社会学家马克斯·韦伯与默顿都分析过新教对资本主义兴起以及清教对十七世纪英国科学革命的影响,这是典型的文化对社会与科技建制影响的体现,考虑到短期文化变革对于科技发展的影响,如著名注明的“福曼命题”[15]为了防止局部文化变迁对于科技建制造成的强烈影响,研究适合科技健康发展的科学文化在当下就具有了紧迫的现实意义。这三大问题就是21世纪以来,后默顿时代科学社会学的主要理论旨趣所在。

四、结语

综上,默顿学派的贡献与价值在于,他们先行对建制化的科学进行研究,创立了科学社会学这门学科,确立了基本范式,为后来的科学社会学研究提供了较为完备的理论体系。其次,默顿学派的思想脱胎于帕森斯的结构功能主义,还受到萨顿、库恩、索罗金、波普尔、保罗·拉扎斯菲尔德等人的影响,有着深厚的思想渊源,另一方面,默顿学派建立在扎实的经验研究基础之上,研究结论曾无数次得到验证。默顿学派的工作对于我们深刻了解科技建制的内部的有序运行提供了很好的解释,但是随着时代的变迁,大科学时代的来临,如今的科技建制都是庞然大物,这就预示了后默顿时代的科学社会学要关注科技建制的外部影响因素,近二十年国内外的理论旨趣的演变,导致这种研究趋势日益明显,这也是我们从默顿学派走向后默顿时代的科学社会学的重要契机与转折点,遗憾的是,我们在这方面还有很多工作要做,这与国家建设高质量科技自立自强的战略目标严重不匹配。从这个角度讲,分析默顿学派的思想内涵与展望后默顿时代的科学社会学理论旨趣在当下就具有了重要的现实意义。

参考文献

[1] (美)罗伯特·默顿著,唐少杰等译. 社会理论和社会结构[M]. 南京: 译林出版社, 2015.

[2] (美)罗伯特·默顿著,范岱年等译. 十七世纪英格兰的科学、技术与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 2017.

[3] (美)罗伯特·默顿著,鲁旭东,林聚任译. 科学社会学:理论与经验研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2003.

[4] Merton R K. Priorities in scientific discovery: A chapter in the sociology of science[J]. American sociological review, 1957, 22(6): 635-659.

[5] Merton R K. The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered[J]. Science[J]. Science, 159(3810): 56-63.

[6] (美)罗伯特·默顿著,鲁旭东译. 科学社会学散记[M]. 北京: 商务印书馆, 2004.

[7] (美)伯纳德·巴伯著,顾昕等译. 科学与社会秩序[M]. 北京: 三联书店, 1991.

[8] (美)哈丽亚特·朱克曼,周叶谦,冯世则译著. 科学界的精英:诺贝尔奖获得者的社会结构[M]. 北京: 商务印书馆, 1979.

[9] (美)乔纳森·科尔,斯蒂芬·科尔著,赵佳苓等译. 科学界的社会分层[M]. 北京: 华夏出版社, 1989.

[10] (美)加斯顿著,顾昕等译. 科学的社会运行 英美科学界的奖励系统[M]. 北京: 光明日报出版社, 1988.

[11] Lewis A. Coser. Men of Ideas: A Sociologist’s View[M]. New York: Free Press of Glencoe, 1965.

[12] (美)路易斯·科瑟著,孙立平等译. 社会冲突的功能[M]. 北京: 华夏出版社, 1989.

[13] (以色列)约瑟夫·本-戴维著,赵佳苓译. 科学家在社会中的角色[M]. 成都: 四川人民出版社, 1988.

[14] (美)黛安娜·克兰著,刘珺珺等译. 无形学院——知识在科学共同体的扩散[M]. 北京: 华夏出版社, 1988.

[15] 李侠,赵长征. 文化观念转型是否会扭转科技发展轨迹?[J]. 科学新闻, 2025, 27(01): 35-37.

附录:

人物 | 生卒年 | 关系 | 研究方向 | 代表作 |

罗伯特·默顿(Robert Merton) | 1910-2003 | 创始人 | 科学社会学;社会学理论 | 《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》《科学社会学:理论与经验研究》 |

伯纳德·巴伯(Bernard Barber) | 1918-2006 | 学生、同事 | 科学社会学;社会结构理论 | 《科学与社会秩序》 |

哈丽亚特·朱克曼(Harriet Zuckerman) | 1937- | 学生 | 科学精英;优势积累;女性科学家 | 《科学精英:诺贝尔奖获得者的社会结构》 |

乔纳森·科尔(Jonathan Cole) | 1942- | 学生 | 科学社会学;高等教育 | 《科学界的社会分层》 |

斯蒂芬·科尔(Stephen Cole) | 1941-2018 | 学生 | 科学社会学 | 《科学界的社会分层》 《科学的制造》 |

杰里·加斯顿(Jerry Gaston) | 1938-2018 | 学生 | 奖励系统;学术资源分配;科学知识生产 | 《英美科学界的奖励系统》 |

路易斯·科瑟(Lewis Coser) | 1913-2003 | 学生 | 社会冲突理论 | 《社会冲突的功能》 |

约瑟夫·本-戴维(Joseph Ben-David) | 1920-1986 | 追随者 | 高等教育、科学社会学 | 《科学家在社会中的角色》 |

黛安娜·克兰(Diana Crane) | 1933- | 追随者 | 科学社会学;知识扩散 | 《无形学院——知识在科学共同体的扩散》 |

注:生卒年数据来源于维基百科,部分学者的卒年不详

[①] 另外两部分别是马克思·韦伯的《经济与社会》(Wirtschaft und Gesellschaft,1922)和皮埃尔·布尔迪厄的《区分:判断力的社会批判》(La Distinction : Critique sociale du jugement,1979)。

[②] Wikipedia contributors. Stephen Cole (sociologist)[EB/OL]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, [2025-03-15]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Cole_(sociologist).

[③] 该方法来自《科学引证索引(Science Citation Index TM,简称SCI)》,一种引文数据库,可有效衡量科学家的个人贡献,最早由尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)等人发明。

[④] 该奖于1981年在尤金·加菲尔德的支持下设立,颁发给在科学技术与社会(STS)领域做出突出贡献的学者。

【博主跋】这些年一直在给本专业研究生上《科学社会学》这门专业课,每年都会就这门课里的一些相关内容写点文字,这篇文章同样属于此类规划,现发在《世界科学》2025(8)上。个人认为《世界科学》这本高级科普杂志很棒,里面有很多最新的科学进展信息以及与科学相关的科学史、科学社会学、科技伦理、科学文化、科技政策以及科技哲学方面的内容,与我的专业很契合,很喜欢这本杂志。与游老师合作很愉快,期待下次再合作,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2025-8-19于办公室临屏涂鸦

https://wap.sciencenet.cn/blog-829-1498330.html

上一篇:周培源:科学精神与科学家精神有机融合的典范

下一篇:读已死之人的书之189:胡绳的《二千年间》